Полная версия

Теория личности Курта Левина. Теории личности в зарубежной психологии

Сам эксперимент приобретает реальный смысл именно потому, что подобная напряженная система возникает. Она может реализоваться по разным причинам: например, человек приходит в качестве испытуемого, потому что он хочет оказать услугу экспериментатору; другой – потому что ему самому интересно проверить себя. Но само намерение «быть испытуемым» является механизмом, порождающим квазипотребность.

Следует подчеркнуть, что содержанию потребности К. Левин не придавал значения. Определяющим для него был лишь ее динамический аспект: ее сильная или слабая напряженность, коммуникация с другими потребностями. Содержание же совершенно выпадало из поля его зрения.

Как всякая потребность, квазипотребность стремится к удовлетворению. Удовлетворение же квазипотребности состоит в разрядке ее динамического напряжения. Следовательно, квазипотребность, по Левину, это некая напряженная система (намерение), которая возникает в определенной ситуации, обеспечивает деятельность человека и стремится к разрядке (удовлетворению).

Доказательству этого положения были посвящены опыты М. Овсянкиной (1928). Эксперимент состоял в следующем: испытуемому дается некое задание – довольно элементарное, например, сложить фигуру из разрезанных частей, нарисовать предмет, решить головоломку. Испытуемый начинает выполнять это задание. То обстоятельство, что субъект принял задание, означает, по Левину, возникновение намерения, напряженной системы (квазипотребности). По мере того как человек выполняет это задание, т. е. осуществляет свое намерение, эта система разряжается. Завершение выполнения задания означает разрядку системы. Как же это доказать?

Примерно в середине действия, ближе к его концу, М. Овсянкина прерывала испытуемого и просила выполнить его другое действие со словами: «Пожалуйста, сделайте это». Испытуемые иногда спрашивали: «А то что, оставить?». Экспериментатор делал вид, что он не расслышал вопроса, и не отвечал на него. Испытуемый брался за второе действие, которое было по своей структуре иным, совершенно непохожим на первое, и заканчивал его. Но в это время, когда испытуемый занимался вторым заданием, экспериментатор должен был как-то искусно скрыть остатки материала первого задания, например, положить газету на этот материал. При окончании второго действия экспериментатор делал вид, что он чем-то занят, искал что-то в столе, подходил к окну, писал якобы и в то же время наблюдал за поведением испытуемого. Оказалось, что в 86 % испытуемые возвращались к прежнему, прерванному действию. Иногда они просто сбрасывали газету и принимались за неоконченное действие, иногда просили разрешения закончить, иногда спрашивали, надо ли закончить первое действие или нет? И Левин поставил такой вопрос: ну почему же взрослые люди, начав такую «глупую» работу, как складывание фигур, хотят вернуться к ней? Ведь никакого интереса к задаче нет! И отвечал: сам факт, что субъект стал испытуемым, выполнял задание, приводил к возникновению некой квазипотребности. А так как работа не завершена – система не разряжена. И обращение к этому прерванному действию означает, что система, оставаясь заряженной, стремится к разрядке.

В дальнейшем К. Левин пришел к выводу, что если поведение человека определяется формированием квазипотребности, то ее влияние сказывается и в других видах психической деятельности, например мнестической. Поводом послужил следующий факт. Левин сидел со своими студентами в кафе и обсуждал эксперименты. Неожиданно он подзывает официанта и спрашивает: «Скажите, пожалуйста, вон в том углу сидит парочка – что они заказали у вас?» Официант, даже не посмотрев в свою записную книжечку, отвечает: «Это и это». – «Хорошо. А вон та парочка выходит. Что они ели?». И официант начинает неуверенно называть блюда, задумывается. Левин задает своим студентам вопрос: как объяснить, что официант лучше запомнил заказ, который еще не выполнен? Ведь по закону ассоциации официант должен был лучше запомнить то, что было заказано ушедшими людьми: он им подавал, они уплатили (была большая цепочка ассоциаций), а официант лучше запомнил то, что заказано, но еще не подано?

И Левин отвечает: «Потому что у официанта нет потребности запоминать то, что заказали уходящие люди. Он их обслужил, они заплатили, а эти только заказали, он их не обслужил, у него есть потребность к запоминанию „заказа“».

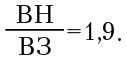

Было задумано проверить, является ли квазипотребность действительно движущей силой в данном случае мнестической деятельности. Были проведены следующие опыты [48]. Испытуемому давалось последовательно 18–20 заданий, половина из них прерывалась, а половина была завершена. Когда испытуемый кончал последнее действие, экспериментатор предлагал ему еще одно и при этом просил как бы невзначай сказать, какие задания он выполнил. Испытуемый называл выполненные задания. Вначале они как бы спонтанно, «потоком» вспоминались, а потом испытуемый начинал перебирать в памяти активно. Экспериментатора интересовали именно эти, спонтанно, потоком репродуцированные действия. Оказалось, воспроизведение (В) незавершенных (Н) действий было значительно больше, чем воспроизведение завершенных (З). В среднем это отношение имеет следующий вид:

На основании этих экспериментов было выдвинуто предположение, что механизмом воспроизведения может служить неразряженная система. Иными словами, мнестическая деятельность определяется не закрепившимися в прошлом опыте ассоциациями, не количеством повторений, а наличием квазипотребности, намерения. Намерение, представляющее собой некую напряженную динамическую систему, является механизмом любой формы деятельности.

Следует отметить, что проведение подобного рода эксперимента наталкивалось на ряд трудностей. Прежде всего было очень сложно прервать большое число заданий (9–10) так, чтобы у испытуемого не сложилось впечатления о «сумбурном» характере экспериментальной ситуации. Вначале так и было. Испытуемые с недоверием относились к эксперименту: «Что это вы все забираете, отнимаете – хаос какой-то, а не работа». Пришлось экспериментатору поработать изрядно над стратегией эксперимента, над своей моторикой, интонацией. (Вообще экспериментаторы школы К. Левина должны были научиться «играть определенную роль» – роль экспериментатора определенного типа, что не сразу и не всем удавалось.)

Лучшее запоминание незавершенных действий свидетельствует о том, что намерение (квазипотребность), возникшее «в данной ситуации и в данный момент», включено в широкие целостные внутрипсихические области; намерение по своей сути направлено на будущее, и наличие именно напряженной (заряженной) системы, направленной на выполнение действия в будущем, приводило к установлению цели и обусловливало реальную деятельность данного момента – воспроизведение.

Об этом свидетельствуют факты, указывающие, что при изменении цели лучшее воспроизведение незавершенных действий не наступает. Такое изменение цели вызывалось следующим образом. Вместо обычной инструкции, которая, как мы говорили выше, произносится как бы невзначай, дается жесткая инструкция: «Перечислите, пожалуйста, какие задания вы выполнили. Я хочу проверить вашу память». При такой инструкции эффект воспроизведения незавершенных действий перестает действовать:

В понятийном аппарате левиновской теории это означает, что намерение выполнить незавершенное действие переставало существовать, возникла новая напряженная система, сформировался новый энергетический резервуар. Возникла необходимость выполнения нового намерения. Интересно отметить, что при этом менялось и само поведение испытуемых: если при первой инструкции, где воспроизведение шло как бы сплошным потоком, взор испытуемых был направлен на экспериментатора, то при второй инструкции выражение лица испытуемых становилось напряженным, они с энергичным выражением лица начинают воспроизводить действия, но вскоре их глаза начинали блуждать по стенам, столу, ища «опору» для воспроизведения; нередко они восклицали: «А, вот что, да, не думал я, что надо будет запомнить!» или «Что же вы сразу не сказали мне; хитрая вы, убрали все остатки работы».

Закон лучшего воспроизведения незавершенных действий не действовал также при усталости испытуемых. Если эксперимент проводился с людьми, проработавшими ночь или весь день, то лучшее воспроизведение незавершенных действий тоже не наступало; энергетического состояния у уставших испытуемых не возникало.

В этих же экспериментах обнаружилась еще одна особенность: были выделены разные типы испытуемых: одни были готовы делать все, о чем просит экспериментатор (так называемые «чистые» испытуемые), и другие, которые выполняли задания ради самого задания («деловые» испытуемые).

Главным для К. Левина было положение, что намерение основывается на реальных потребностях. Часто таковыми могут быть более общие потребности, различные у разных людей (например, потребность «в реализации принятого однажды решения», которая является естественным следствием определенного жизненного идеала). Левин подчеркивал, что действенные потребности – это те, из которых исходит намерение, т. е. потребности, которые приводят человека к принятию решения в проблемной ситуации. В качестве такой потребности может выступить потребность понравиться экспериментатору или, более общая, потребность понравиться человеку, которому было обещано сотрудничество.

Если утверждение, что действенной является потребность, которая ведет к выполнению соответствующего действия в проблемной ситуации, то в ситуации эксперимента это выступает как потребность подчиниться инструкции экспериментатора. Такое подчинение было свойственно «чистым» испытуемым. Единственной причиной, по которой человек рисует «соты» по образцу или занимается отсчитыванием чисел в обратном порядке, – это требование экспериментатора. Другие же испытуемые выполняют большинство из предложенных заданий из-за интереса к ним.

Вне специфичного экспериментального (и социального) контекста, в котором испытуемому предъявляются задания, не возникает вопроса о каком-либо намерении выполнить большинство из этих действий, если, конечно, они не включаются в более значимое целое.

В приведенных работах [48, 47] впервые было высказано положение, что сама экспериментальная ситуация может породить мотив к действию. Правильность этого положения выступила совершенно очевидно в патопсихологических исследованиях [11, 23], когда было показано, что ситуация патопсихологического эксперимента выступает в виде «мотива экспертизы». Но это было значительно позже и в условиях психоневрологической клиники. В 20-е же годы, когда проводились исследования школы К. Левина, принято было считать, что ситуация эксперимента должна быть максимально «стерильной», что экспериментатор должен быть максимально пассивен. К. Левин восстал против этого, считая, что только при активной роли экспериментатора может быть смоделирована реальная ситуация.

Таким образом, феномен возвращения к прерванному действию и лучшего воспроизведения незавершенных действий послужил Левину доказательством того, что для природы наших психических процессов существенным является их динамика, возникающая в данной ситуации.

Динамическое состояние, напряжение является решающим, а главное, детерминирующим фактором психической деятельности человека. Именно динамическая сторона намерения, а не его содержательная, обусловливает выполнение намерения. Не случайно сам Левин назвал свою теорию личности «динамической».

Понятие гештальтпсихологии – психическое явление возникает «здесь, и в данный момент» – было перенесено Куртом Левиным и на детерминацию человеческого поведения.

Понятие возникающей в данный момент квазипотребности как детерминанты человеческого поведения выдвинуло две проблемы:

1) проблему удовлетворения потребности;

2) проблему психологической ситуации – поля.

Объявив, что источником человеческого поведения является потребность, К. Левин неминуемо пришел к проблеме ее удовлетворения. Ведь в самом понятии «потребность» уже заложено понятие нужды в чем-то. В чем видел Левин удовлетворение потребности? Исследования М. Овсянкиной и Б. Зейгарник выявили, что удовлетворение потребности состоит в ее разрядке, в изменении динамики состояния. Но на этом К. Левин не мог остановиться, и вот почему. Левин подчеркивал, что возможность формирования квазипотребностей, «потребностей данного момента», является свойством, которое характеризует человеческую деятельность. У животных не может внезапно сформироваться потребность – у них она заложена генетически, а у человека – нет. Известный психолог Гельб афористично говорил, что, по Левину, «бессмысленное действие может осуществить только человек». Величие человека, его специфическая характеристика и состоит в том, что он может сделать то, что для него биологически безразлично. При этом К. Левин подчеркивал особенную важность того, что содержание квазипотребности может быть различным. Именно эта характеристика является важной. Внезапное формирование квазипотребности любой по содержанию – это специфически человеческое свойство. А если это так, то и удовлетворение потребности у человека происходит иначе, чем у животных, закономерность удовлетворения человеческой потребности должна быть иная. Точно так же, как потребность у животного зафиксирована, так же у него жестко определены и способы ее удовлетворения. Например, хищное животное скорее погибнет, чем станет есть сено, и наоборот, лошадь не будет (во всяком случае в обычных условиях существования) кормиться при голоде мясом. Способ же удовлетворения квазипотребности у человека носит гибкий характер. Курт Левин неоднократно указывал на то, что хотя удовлетворение потребности представляет собой процесс разрядки, однако сам процесс этой разрядки совершается разными путями и зависит от многих условий. Об этом свидетельствовал уже косвенным образом феномен лучшего воспроизведения незавершенных действий, а также опыты Г.В. Биренбаум «О забывании намерений» (1931), которые заключались в следующем. Испытуемый выполняет ряд заданий в письменном виде на разложенных перед ним листочках. При этом предлагается подписать каждый лист своим полным именем. Важно, чтобы инструкция о подписи четко подчеркивалась, чтобы создать впечатление, что подпись в данной ситуации важна. Подпись – было то намерение, забывание или выполнение которого подлежало исследованию. Среди разнообразных заданий, которые выполнялись, было задание нарисовать собственную монограмму.

Забывание или выполнение подписи (намерения) зависело от многих факторов. Г.В. Биренбаум были выделены следующие факторы, влияющие на действенность намерения:

1) значимость намерения;

2) эмоциональная окрашенность намерения;

3) степень связи с основной деятельностью;

4) наличная ситуация (психологическое поле);

5) личностные особенности испытуемых.

Значимость намерения прежде всего зависит от тех истинных потребностей, которые лежат в основе возникновения квазипотребностей, являются их источником. Было показано, что в зависимости от силы и направленности такого источника и от наличия противоположно направленных истинных потребностей зависит успешность выполнения намерения.

Намерения могут отличаться по степени связи с основной деятельностью испытуемого, которая в эксперименте была представлена выполнением главного задания. Если намерение самым тесным образом связано с основной деятельностью, является ее необходимым компонентом, то оно не забывается почти никогда.

Будет ли система намерения изолирована или включена в общую область, зависит от структуры внутрипсихических систем, соответствующих главному заданию. Так, если следующие друг за другом главные задания родственны по содержанию, то обычно образуется обширная, динамически относительно единая общая область (соответствующая, например, «задачам со спичками»), в которую обычно включается также напряженная система намерения. Если же ситуация такова, что новое задание не является частью общей области, то намерение забывается. Экспериментами показано, что при переходе к новому по содержанию заданию или неожиданной дополнительной паузе намерение забывается. Так, Г.В. Биренбаум отмечает, что намерение – подпись – почти всегда забывалось при выполнении монограммы, т. е. при выполнении родственного действия. При этом интересен следующий нюанс: если монограмма приобретала характер художественного выполнения (когда испытуемые старались, например, нарисовать красивую монограмму, подпись не забывалась. Она забывалась, если монограмма означала лишь начальные буквы имени. Намерение – подпись – занимает уже другое место в этой структуре).

Фактически намерение по своим динамическим свойствам приближается здесь к автоматизированному действию. Для автоматизированного действия характерно распадение при деструкции условий деятельности. Интересно, что значимыми оказываются для выполнения намерения – подписи – такие условия, как сохранение того же цвета и величины листа, определенного промежутка времени. При нарушении любого из этих условий резко ухудшается выполнение подписи. Все это говорит о том, что из относительно самостоятельной цели, действенность которой зависит от силы соответствующей истинной потребности, намерение превращается в подчиненную операцию, к тому же логически не связанную с выполнением основной деятельности. Поэтому при деструкции деятельности происходит забывание намерения. Это положение Г.В. Биренбаум имеет, на наш взгляд, большое значение для многих теоретических и практических вопросов психологии.

Проблема замещающего действия в теории К. Левина

Приведенные результаты и многие другие наблюдения навели Курта Левина на мысль о том, что удовлетворение потребности (выполнение намерения) может приобрести характер замещающего действия, что можно выделить условие, при котором деятельность будет обладать замещающим смыслом.

Как и всегда, К. Левин решил проверить экспериментально этот тезис. Сотрудницы К. Левина А. Малер и К. Лисснер (обе они, к прискорбию, погибли в гитлеровских застенках) провели «опыты на замещающее действие», которые представляли собой вариант опытов на прерванное действие. Как было сказано выше, в опытах М. Овсянкиной задание, которым прерывали предыдущее, было по своему содержанию непохоже на прерванное. В опытах же Лисснер второе задание (то, которым прерывали) было либо аналогично, либо похоже на первое (на то, которое было прервано). Оказалось, что в таких случаях возврат к прерванному действию был чрезвычайно невысок. Выполнение второго задания замещало выполнение первого. В понятиях теории К. Левина это означало, что разряжение энергии второй динамической системы влекло за собой и разрядку первой. На основании этих опытов К. Левин обосновал положение о том, что квазипотребности могут находиться в состоянии коммуникации, при которой энергия из одной системы переходит во вторую. Это положение о коммуникации квазипотребности явилось кардинальным в теории К. Левина; он считал, что для дифференцированной психики взрослого человека характерна высокая степень коммуникации квазипотребностей (заряженных систем)[3] и что возможность такой широкой коммуникации являлась специфически человеческим образованием. Об этом свидетельствует и материал патологии. Опыты на замещающее действие были проведены с умственно отсталыми детьми. Оказалось, что умственно отсталые дети в экспериментах Малер и Лисснер возвращались к незавершенным заданиям, даже если замещающие действия были не аналогичны по содержанию. При этом обнаружились парадоксальные явления. Оказалось, что, с одной стороны, умственно отсталые очень легко удовлетворяются символическим замещением при недостижимой цели деятельности. (Например, если ребенок хочет кинуть мяч далеко, но ему это не удается, он удовлетворяется просто тем, что проделал такое движение). С другой стороны, как мы уже отметили, умственно отсталые гораздо меньше удовлетворяются замещающей деятельностью. Левин предложил следующее объяснение этим противоречивым фактам. С динамической точки зрения личностные особенности основаны на трех основных характеристиках. Во-первых, структура целостности определяется степенью дифференциации в ней систем. Во-вторых, динамический материал систем может варьироваться. Они могут быть более или менее ригидными, наоборот протекающими друг в друга и т. д. Если одна система личности связана с первым заданием, а вторая – со вторым заданием, то эффективность замещения зависит от динамической связи двух данных систем. При эффективном замещении, когда испытуемый получает второе сходное задание, первая система изменяется настолько, что новая система будет динамической частью старой системы. Они не объединяются в индифференцируемое целое, но между ними существует динамическая перегородка, и если одна часть разряжается, тогда в соответствии с прочностью внутренних границ разряжается вся система. В-третьих, системы могут различаться по своему содержанию (это касается, в первую очередь, прошлого опыта личности). По Левину, это означало, что у умственно отсталых детей напряженные системы не коммуницируют между собой. При этом обнаружилось одно парадоксальное явление. У умственно отсталых детей замещения не обнаружилось, если второе задание (замещающее) было различным по содержанию, но идентичным по материалу (например, первое действие – вылепить собаку из пластилина – было прервано также лепкой, но не животного, а дома). Для умственно отсталого ребенка важно было не содержание действия, а только его способ, материал, операция.

Приведем для иллюстрации эксперимент с олигофреном Т., которого мы исследовали еще вместе с Л.С. Выготским. С Т. не удалось ни разу провести эксперимент так, чтобы он не возвращался к незавершенному действию.

Поведение Т. в жизни было аналогичным. В обязанности Т. входило мыть посуду, и он добросовестно выполнял эту обязанность. Однажды оказалось, что бабушка уже вымыла посуду – следствием этого была чрезвычайно аффективная реакция мальчика. Т. возбудился, кричал, пока бабушка не догадалась вынуть из буфета чистую посуду, загрязнить ее и дать Т. ее вымыть. Только тогда Т. успокоился.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Текст публикуется в соответствии с оригиналом: сохранено авторское написание имен и названий. – Примеч. издателя.

2

В этой связи хочется напомнить высказывания П.Л. Капицы: «…изучение ядерных процессов при столкновении таит в себе по сей день одну большую слабость – это необходимость статистического метода обработки результатов». (Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. М., 1977, с. 232). В этом же труде П.Л. Капица ссылается на то, что и Розерфорд «хорошо знал, какая опасность таится в необъективности интерпретации экспериментальных данных, имеющих статистический характер…» (там же, с. 233).

3

Если «перевести» терминологию Левина на современный язык, то с некоторой натяжкой можно сказать, что Левин предвосхитил идею об иерархическом построении квазипотребностей.