Полная версия

Большая книга мифов Азии

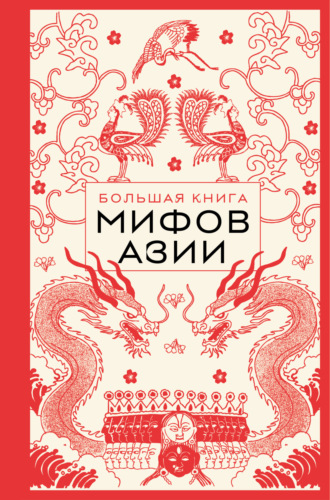

Сакаи Хоицу. Заснеженная сосна. Кон. XVIII – нач. XX в.

Есть в Японии также популярная легенда о сосне и сосновых иглах.

…Много лет назад на берегу залива Такасаго жил бедный рыбак со своей семьей. Маленькую дочку рыбака звали Мацуэ. Девочка была веселой, красивой и умной. Целый день она помогала родителям в их нелегкой работе, а в свободную минуту очень любила сидеть под высокой сосной, которая росла на берегу залива. Девочка вдыхала аромат коры, по которой стекали золотые капельки смолы, любовалась темно-зелеными ветками, колыхавшимися высоко над ее головой; но особенно ей нравилось играть с сосновыми иголками. Однажды она даже соткала себе платье из этих игл и сказала:

– Когда я найду себе жениха, на свадьбу обязательно надену это платье!

А на другом берегу залива жил мальчик, ровесник Мацуэ, которого звали Тэё. Дети ничего не знали друг о друге. И вот однажды, когда Тэё было уже восемнадцать лет, он вышел на берег и увидел, как над водой летит белоснежная цапля.

«А вдруг она летит туда, где я найду свою судьбу?» – подумал юноша и решил, бросившись в воду залива, поплыть туда, куда улетела цапля. Плыл он несколько часов, выбился из сил и начал терять сознание. И в итоге волны вынесли его бесчувственное тело туда, где росла любимая сосна Мацуэ. Девушка в это время как раз сидела под деревом и любовалась закатом.

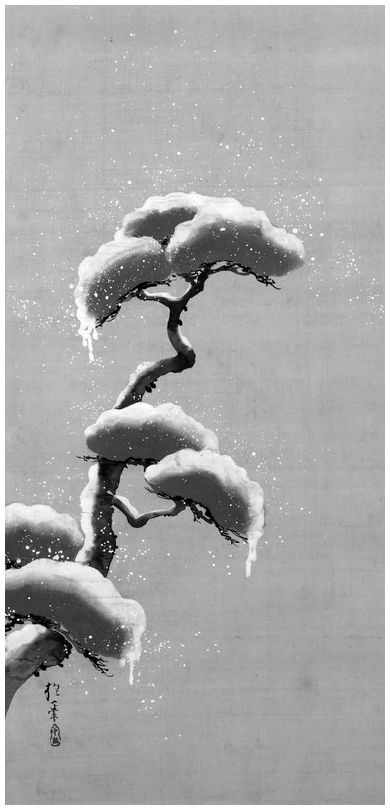

Утагава Куниёси. Сосны у храма. 1853 г.

Увидев Тэё, которого выбросили на берег волны, Мацуэ подтащила его к сосне, уложила на подстилку из опавших иголок и с большим трудом привела в чувство. Молодой человек открыл глаза и был поражен красотой девушки. Нужно ли говорить, что это была любовь с первого взгляда и через несколько недель сыграли свадьбу? А на свадьбе невеста, как она и хотела, была одета в удивительное платье из сосновых игл…

Тэё и Мацуэ прожили вместе много-много лет, и с годами их любовь не угасла, а стала только сильнее. Каждый вечер они проводили время под своей любимой сосной: брали грабли, сгребали опавшие иголки, делали из них толстую подстилку и сидели на ней, любуясь заливом и дыша морским воздухом, а иногда засиживались до рассвета. Соседи даже прозвали их «сосновыми влюбленными».

И вот однажды утром оказалось, что ни под сосной, ни в принадлежавшем им доме «сосновых влюбленных» нет. Боги позволили мужу и жене, которые всю жизнь любили друг друга, умереть в один день и стать после смерти добрыми духами. И с тех пор лунными ночами можно услышать под сосной их голоса и тихий шелест сухих сосновых иголок. А сосна над заливом Такасаго с тех пор приносит счастье всем, кто приходит к ней с добрым и открытым сердцем.

Глава 10. Япония и мир: тысячелетия истории, столетия популярности

От фарфора и каллиграфии до манги и аниме

Как уже было сказано, Япония начала активно открываться миру достаточно поздно, в XIX столетии, и это открытие было без преувеличения культурным потрясением. На всемирных выставках в Лондоне и Париже во второй половине XIX века европейцы получили возможность познакомиться с японскими товарами и произведениями японских художников. Впечатление было настолько мощное, что в западноевропейском искусстве даже сложилось течение, получившее название японизм. Оно было вдохновлено японскими гравюрами, веерами, фарфором, живописью на шелке. Его черты можно найти в творчестве таких признанных мастеров, как Винсент Ван Гог, Клод Моне, Джеймс Уистлер. В Европе и Америке входили в моду кимоно, веера, ширмы, японские садики, в усадьбах появлялись беседки и летние домики, внешне напоминавшие японские храмы. Правда, расцвет японизма наступил уже ближе к концу девятнадцатого столетия и был отчасти связан с набиравшим силу причудливым стилем модерн.

Конечно, несправедливо было бы утверждать, что до второй половины XIX века Запад был вообще не знаком с японской культурой. Отдельные «ручейки» в виде фарфора, лаковых изделий или шелковых тканей проникали в Европу и Америку задолго до того. Но более глубокое знакомство тогда было попросту невозможно, тем более что все эти вещи из-за высокой цены могли купить только весьма обеспеченные люди.

Восток, Запад, Россия

Моды на все японское не избежала и Россия. Сначала, еще в XVIII веке, в моду вошла «китайщина»: в китайском стиле были, например, оформлены интерьеры в петергофском дворце Монплезир и несколько павильонов в Царском селе. Позднее дворцовые интерьеры российских правителей и аристократов начали пополняться японскими произведениями искусства.

Косон Охара. Ворон и цветы. Ок. 1910 г.

Многих привлекает глубокий символизм японского искусства и культуры в целом.

В основе искусства Японии лежит представление о мире как гармоничной системе, вечной и в то же время изменчивой и хрупкой. Поэтому японские художники так любили изображать меланхолические туманные пейзажи, воду, потревоженную движением рыбки или упавшего на поверхность листа, тронутые легким ветром травы и ветки… Это стремление запечатлеть момент, передать тончайшие оттенки настроения оказало большое влияние на такое популярное течение в западной живописи, как импрессионизм. Импрессионисты также желали передать зрителю настроение мгновения, считали, что через несколько секунд окружающая реальность уже не будет такой, как прежде.

Одно из направлений японского искусства, получившее развитие в XVII столетии, получило название укиё-э, что можно примерно перевести как непостоянный мир, изменчивое впечатление. На этих изображениях запечатлены пейзажи, распускающиеся цветы, сценки из жизни крестьян, городских жителей, рыбаков, знаменитых гейш… И в целом японское искусство не ограничивало себя рамками таких понятий, как картина, гравюра или статуя. Произведением искусства, предметом, рождающим красоту, могло быть все что угодно – веер, фарфоровая тарелка, расшитое шелком кимоно. Последние, созданные вручную, представляли собой истинные шедевры и ценились иногда на вес золота.

Близкой родственницей живописи является японская каллиграфия. Иероглифическое письмо требовало невероятной четкости и выверенности движений, чтобы надпись, сделанная, например, тушью на шелке или рисовой бумаге, не утратила полностью смысл или его оттенки.

Направление укиё-э проявило себя прежде всего в гравюре. В отличие от картин, которые стоили дорого, гравюры относительно легко тиражировались и были доступны более широкому кругу населения.

Для японских художников не было неинтересных тем. Даже переплетения голых зимних веток или полуосыпавшийся цветок хризантемы могли стать персонажами тонкой, гармоничной и прочувствованной композиции. Японское искусство – это искусство настроения, намека, ассоциации. Интересно, что лица людей, в отличие, например, от фактуры цветочных лепестков или шерсти животных, японскими живописцами изображались достаточно обобщенно. Дело в том, что общество Японии отличалось жесткой структурой, и человек, представленный на гравюре или картине, был прежде всего храбрым воином, служителем храма, придворной дамой, а не конкретной личностью. Портретные произведения в истории японского традиционного искусства, конечно, тоже имели место, но в первую очередь они представляли опять же образ в целом, человека как часть мира. Кстати, именно этим отчасти объясняются особенности традиционного японского театра с его условностью – масками, говорящими деталями костюмов и богатой жестикуляцией.

Зато с невероятной изобретательностью японские живописцы изображали различных мифологических и сказочных персонажей: драконов, духов, демонов, богов. На свет являлись настолько яркие и запоминающиеся образы, что некоторые из них стали основой для родившегося в ХХ веке жанра комикса.

Кстати, о комиксах…

Во всем мире стали известны японские комиксы манга. В современном виде они завоевали популярность только после Второй мировой войны, но истоки манги можно найти, например, в живописных свитках, создававшихся японскими художниками еще тысячу лет назад и рассказывавших истории при помощи серий рисунков.

Слово «манга» сложно однозначно перевести на русский язык. Оно записывается при помощи двух иероглифов, которые обычно переводят как «причудливые изображения» или «свободные рисунки». Сейчас существует великое множество жанров и форматов манги: кодомо (детская), сенэн (для подростков, школьников), седзе («девчачья»), махо (о волшебстве и магии), меха-сэнтай (механика и фантастические роботы)… Ее объем может варьироваться от нескольких кадров до полновесного рисованного тома. В искусстве манги сливаются литература и графика, причем наиболее правильной многие считают черно-белую мангу. Ибо цвет не должен отвлекать от сюжета и идеи!

Истоки

На основе манги часто снимаются фильмы-аниме и разрабатываются компьютерные игры. Одним из ее родоначальников считается знаменитый японский художник XVIII–XIX столетия Кацусика Хокусай. Именно он создал произведение, в названии которого было впервые использовано слово «манга». Это «Манга Хокусая», в которой представлены сценки из жизни разных сословий, всевозможные практические рекомендации, например приемы рукопашного боя.

Процесс создания манги. Наши дни

Мангака – именно так называют человека, который создает мангу: зачастую сам продумывает сюжет, пишет сценарий, создает характеры, внешность, историю персонажей и воплощает их на бумаге. Но иногда над концепцией и воплощением одного комикса работает целая команда. Существует достаточно жесткий канон, как именно располагать на странице кадры, как передавать эмоции персонажей, как преподносить их историю. С 1950-х годов издание манги составляет большую часть доходов японского книгоиздательства. Персонажи манги рекламируют еду и одежду, развлекают детей в садиках и в образовательных центрах. Манга породила особую субкультуру со своим особенным языком, а фестивали, посвященные манге и аниме, уже давно приобрели международный характер.

Помимо армии поклонников, у манги есть и немало противников. Многие считают, что манга в частности и комиксы в целом – это «уцененное» искусство, рассчитанное на потребителей невысокого ума. С этим, конечно, можно поспорить, но на самом деле классическая манга часто поднимает серьезные социальные и культурные проблемы. И если об этом можно рассказать доступным изобразительным языком, то почему бы и нет?

И все же ценители искусства, говоря о вкладе Японии в мировую культуру, обычно предпочитают говорить не о манге и аниме, а об искусстве каллиграфии, о традиционном театре, об искусстве икебаны, о кино… Да, в двадцатом столетии в маленькой гористой Японии произошло не только экономическое чудо, которое вошло в учебники, там родилась мощная киноиндустрия, породившая множество фильмов, которые пополнили золотой фонд кинематографа. К концу 1950-х годов в Японии выпускалось больше кинолент, чем где-либо в мире! Награды на многочисленных фестивалях завоевывали такие режиссеры и актеры Страны восходящего солнца, как Акира Куросава, Кэндзи Мидзогути, Кон Итикава, Тосиро Мифунэ и другие. С тех пор практически в каждом новом десятилетии появляются новые интересные имена, связанные с японским игровым кино. Впрочем, следует упомянуть о том, что и отдельные произведения в жанре аниме (скажем, творения Хаяо Миядзаки) вполне заслуженно причисляют к шедеврам.

Чудо чудесное

Японским экономическим чудом принято называть феноменальный рост экономики, случившийся в Японии в середине 1950-х – начале 1970-х годов и основанный на прорывах в области высоких технологий, развитии банковской системы, поддержке отечественного производителя и других показателях. Впоследствии рост замедлился, но в ряду стран с развитой промышленностью и экономикой Япония по сей день занимает одно из ведущих мест.

То, что привлекало европейцев в японской культуре, и по сей день считается экзотикой, можно перечислять бесконечно: самурайский кодекс чести и культура гейш, чайная церемония и искусство оригами, борьба сумо и традиционные «праздничные» куклы. Одной из самых привлекательных черт Японии можно назвать гармоничное сочетание древнейших традиций с готовностью изобретать и открывать новое. Но не за счет утраты самобытности. А в качестве примера того, насколько близко на земле Японии соседствуют прошлое и настоящее, приведем еще одну легенду об одном из самых известных скульптурных произведений…

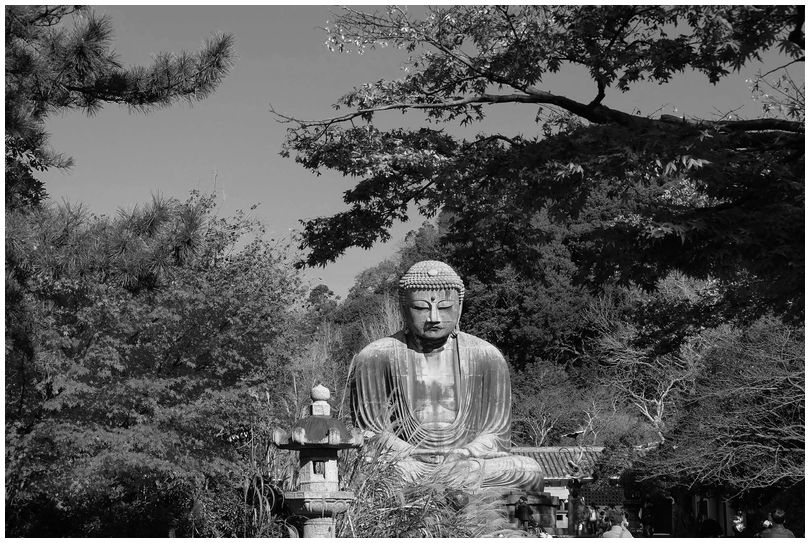

История о ките и Будде из Камакуры

По сей день рядом с буддийским храмом Котоку-ин в городе Камакура находится громадная бронзовая статуя сидящего Будды, воздвигнутая, видимо, еще в XIII столетии, когда в Камакуре расположилась ставка сёгуната. Когда-то, судя по всему, Будда был раскрашен и покрыт позолотой. Подобные изображения называют дайбуцу или гигантский Будда.

Высота изваяния почти 13,5 метра, а весит оно около 93 тонн. Вы думали, больше? Но дело в том, что Будда внутри полый. Когда-то он сидел на лепестках лотоса, но они практически не сохранились.

Современным людям, избалованным архитектурной гигантоманией, «Будда из Камакуры» кажется не таким уж и большим, но когда-то он считался едва ли не чудом света и привлекал тысячи паломников. И о нем рассказывают такую историю.

Однажды кит, проживавший в Северном море, узнал, что в городе Камакура воздвигнута огромная статуя Будды. А надо сказать, что кит был очень тщеславен и не любил, когда кто-то или что-то было по размеру больше, чем он. И вот киту то одна, то другая рыба или медуза начали рассказывать о том, что Будда в Камакуре гораздо больше его!

– Этого не может быть, – злобно пыхтел кит. – Люди просто не способны создать что-то такое же большое и… прекрасное, как я.

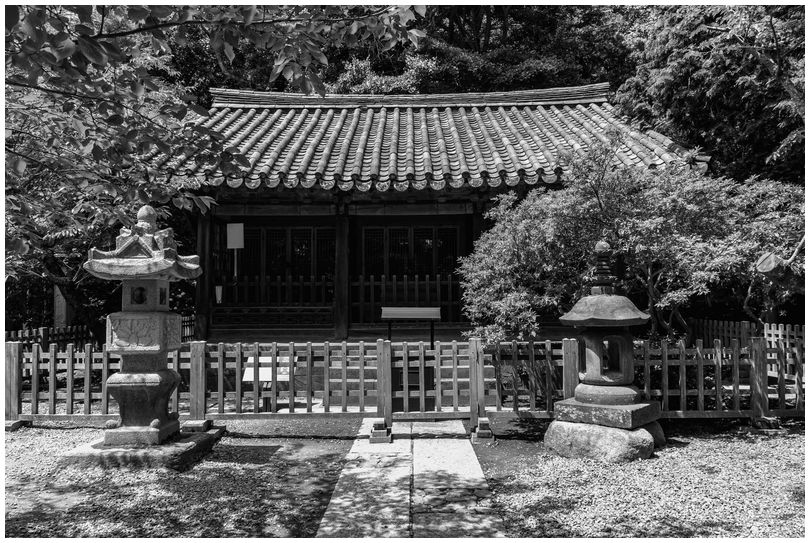

Постройки храма Котоку-ин в наши дни. Современное фото

Но до него доходили все новые и новые известия. Мол, статуя в Камакуре такая колоссальная, что внутри нее можно открыть дополнительный храм! А фигура Будды покрыта таким чистым золотом, что от ее сияния можно ослепнуть!

Кит страшно разозлился и никак не хотел поверить, что люди создали что-то настолько огромное, что может сравниться с ним.

И вот одна знакомая акула предложила ему:

– Хочешь, я побываю в Камакуре и сниму мерки с Будды?

– Хочу, – сказал кит, которому не терпелось убедиться в том, что он самый большой на свете.

«Будда из Камакуры» сегодня. Современное фото

Акула отправилась в путь и вскоре, подплыв к берегу, увидела храм, к которому шли толпы паломников[16]. Но, предлагая киту свои услуги, акула совсем забыла, что она не умеет ходить по земле! Так как же ей снять со статуи мерки? И тут акула увидела, что в одной из привязанных на берегу лодок сидит крыса.

– Послушай, – обратилась к ней зубастая путешественница, – не могла бы ты снять мерки со статуи?

Крыса согласилась и вскоре, вернувшись, сообщила акуле:

– Чтобы обежать вокруг статуи Будды, мне понадобилось сделать пять тысяч шагов.

Акула вернулась к киту и сообщила:

– Окружность статуи Будды – пять тысяч шагов.

Кит едва не захлебнулся от ужаса и злости. Это насколько же статуя больше, чем он? Ни кит, ни акула не учли того, что шаги-то были крысиные…

– Поплыву теперь в Камакуру сам! – решил кит. – Наверняка и акула, и крыса просто наврали мне!

И вот через несколько дней кит уже подплывал к берегу, неподалеку от которого стоял храм. Легенда гласит, что от злости и разочарования кит даже сумел сам добраться до него по суше! Но пока он полз, наступила ночь. И когда кит добрался до дверей храма, они оказались закрыты, а все служители спали.

Кит начал стучать в дверь плавниками. И вдруг изнутри храма раздался громкий приятный голос:

– Кто пришел ко мне? Заходи!

«Кто бы это мог говорить? – поразился кит. – Неужели сам Будда?» И ответил:

– Я не могу войти в храм. Я слишком огромный для этого.

И тут внутри храма послышались тяжелые шаги, и к киту вышел Будда! Он специально для этого спустился со своего пьедестала, сделанного в форме лотоса. Кит был так поражен, что забыл о своем тщеславии и почтительно поклонился. Будда же внимательно разглядывал гостя.

От шума проснулся служитель, который находился в храме, и вышел посмотреть, что случилось. И едва не упал замертво, увидев, что колоссальной статуи Будды нет на месте и она беседует с китом, который неведомым образом оказался на суше!

Считается, что именно после истории с китом в Японии появились новые единицы измерения – сяку. Обычный сяку равнялся примерно 30,3 сантиметра, «китовый» сяку – около 37,9 сантиметра.

Увидев позеленевшего от страха и потрясения служителя, Будда и кит попросили его снять с них мерки. Тот, используя свои четки как мерную ленту, измерил обоих, и оказалось, что кит на один палец выше, чем бронзовый Будда.

Кит был страшно рад. Он вежливо распрощался с Буддой, дополз до моря, нырнул в воду и отправился домой. А бронзовый Будда занял свое место на постаменте.

Заключение

Какое впечатление произвели на вас древние японские сказания?

Не правда ли, несмотря на всю экзотичность и своеобразие, в них много знакомого? Истории о привидениях, о силе добра, о верности слову, о благодарности и могуществе любви? Подобные истории есть и у нас, в русском фольклоре, и в культуре любой другой страны…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Zaehner, R. C. Hinduism. London, New York: Oxford University Press, 1962. P. 2.

2

Мы указываем здесь имена самых известных богов начиная с «творцов» – Идзанаги и Идзанами. Имена приводятся в наиболее распространенном «европейском» прочтении.

3

Вечная земля – это, согласно некоторым мифам, волшебная страна, где живут духи предков.

4

Древний Чосон, или Кочосон, – это первое государство на Корейском полуострове, располагавшееся в его северной части.

5

Минамото-но Ёримаса – реальное историческое лицо, ставшее в итоге персонажем легенд. Японский полководец из рода Минамото, участник войны Тайра и Минамото (1180–1185).

6

Тэнгу (в буквальном переводе означает «небесная собака») – существо из японских легенд. Их представляли созданиями с красными лицами, огромными длинными носами и крыльями (иногда – с головой, напоминающей птичью). Тэнгу считались искусными воинами.

7

Ямато Такэру – реальный исторический персонаж. Информацию о нем можно найти в древнейших письменных источниках по истории страны – «Кодзики» и «Нихон сёки». Впоследствии Ямато начал почитаться как синтоистское божество, легендарный герой-полководец в японской мифологии.

8

Своего рода игра слов. Давая врагу свое имя, разбойник как бы признает его боевое превосходство. Также Ямато Такэру можно примерно перевести как «могучий воин Ямато», к тому же Ямато – одно из древних названий Японии.

9

8 Ёкай – в японской мифологии сверхъестественное существо. Иногда это слово переводят на русский язык как «нечистая сила», но понятие «ёкай» на самом деле шире.

10

В большинстве российских переводов ее называют просто Кагуя-химэ или Кагуя – Лунная дева, Сияющая ночью принцесса.

11

Это платье упоминается в нескольких японских мифах. Небесное платье из птичьих перьев, по преданию, позволяет феям летать.

12

Еще один вариант перевода названия горы – Вечная, как любовь.

13

Камелия в Японии – один из символов стойкости и долголетия. Этот цветок, как и хризантема, считался посвященным богине Солнца Аматэрасу.

14

Слово «сёгун» можно примерно перевести как военачальник или руководитель. На протяжении многих веков сёгунами назывались военные диктаторы, фактически управлявшие Японией параллельно с императором, власть которого подчас становилась формальной.

15

Сэссё в Японии – аналог регента. Сэссё назначали из числа представителей императорского рода или приближенных к трону аристократов на период малолетства законного императора.

16

Изначально Будда находился в одном из залов храма, видимо, построенном специально для него. Но зал периодически получал повреждения во время частых в Японии тайфунов, и в итоге его больше не стали восстанавливать. Будда остался сидеть на открытом воздухе.