Полная версия

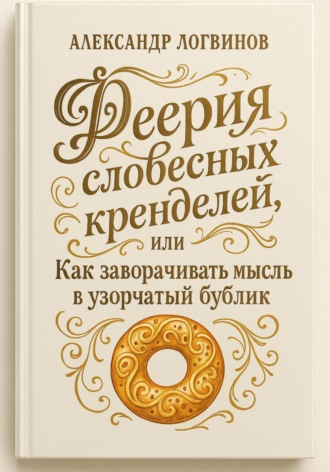

Феерия словесных кренделей, или как заворачивать мысль в узорчатый бублик

Александр Логвинов

Феерия словесных кренделей, или как заворачивать мысль в узорчатый бублик

Блистай речью, а не болтовнёй.

Введение

Каждый язык мира имеет свои изюминки, но русский – истинный кладезь выразительных средств. Одно из таких сокровищ – витиеватая речь, то есть замысловатое, цветистое выражение мыслей. Сам термин “витиеватый” восходит к старинному слову вития, означавшему “оратор, мастер красноречия”. Уже в этом происхождении скрыт намёк: витиеватая речь – удел тех, кто любит блеснуть словом, иногда даже чересчур. В этой книге мы с юмором и легкой иронией исследуем феномен витиеватости, его истоки, виды и применение в самых разных ситуациях. Это научно-популярное путешествие по закоулкам языка – легкое, шуточное, но при этом познавательное.

Пусть вас не пугает слово “научно”. Мы не станем сухо читать лекции о лингвистике. Напротив, нас ждет увлекательная экскурсия, где серьезные факты идут рука об руку с улыбкой. Ведь витиеватая речь сама по себе часто забавна для современного слуха. Мы будем разбирать примеры, сравнивая простые фразы и их утрированно пышные эквиваленты. Вы увидите, как обычные ситуации можно облечь в торжественные, архаичные или бюрократически закрученные фразы – и зачем (а главное когда) это делать стоит или не стоит.

Важно понимать: витиеватость – это острый соус, которым нужно приправлять блюдо речи очень осторожно. В малых дозах она придает изысканность или иронию, в больших – может испортить вкус, превратив текст в тяжеловесную кашу. Еще великий реформатор Петр I, борясь с излишне напыщенным языком бояр, издал приказ: «Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была!» – то есть повелел говорить без заготовленных пышных речей, чтобы сразу была видна глупость каждого. Сурово, но метко!

Тем не менее, в витиеватой речи заключена особая прелесть. Это как кружевной узор слов – бесполезный с практической точки зрения, но такой красивый. Иногда мы нарочно украшаем свою речь архаизмами или длинными канцелярскими оборотами ради шутки, пародии или чтобы создать атмосферу старинной торжественности. Почему же витиеватость сохраняется в языке? Потому что язык – не только утилитарный инструмент, но и творчество, игра. И порой хочется сыграть партию барочной мелодии вместо простой песенки.

В следующих разделах мы рассмотрим разные грани витиеватой речи. Сначала – ее основные стили и разновидности: высокий поэтический слог, канцелярско-официозный стиль, архаичная речь и витиеватость как средство иронии. Затем перейдем к обильной коллекции примеров витиеватых выражений, разбитых по темам: от описания внешности и чувств до погоды, еды, денег и даже технических проблем. Каждому простому высказыванию мы подберем цветистый аналог. Готовьтесь удивляться, улыбаться и, быть может, брать на вооружение понравившиеся перлы – осторожно и к месту, конечно.

Итак, “дабы не растекаться мыслью по древу” (то есть не говорить слишком длинно), приступим к погружению в прекрасный и чудной мир витиеватой речи!

Различные облики витиеватости

Прежде чем утонуть в океане примеров, давайте очертим основные стили витиеватой речи. В зависимости от цели и контекста витиеватость принимает разные формы:

Высокий, книжно-поэтический стиль – напыщенный, торжественный слог, обилие метафор, устаревшей лексики. Создает эффект старинной поэмы или ораторской речи с трибуны.

Канцеляризмы и официальный стиль – раздутая бюрократическая речь, перегруженная сложными конструкциями, канцелярскими клише. Часто звучит комично вне официальных документов.

Архаическая витиеватость – речь, нарочно стилизованная под старину. Вспоминаются билинные выражения, церковнославянизмы, древнерусские образы.

Ироническая, саркастическая витиеватость – когда пышные обороты используются насмешливо, чтобы поддеть или рассмешить. В устах острослова витиеватость превращается в сарказм.

Разберем по очереди эти стили, а потом погрузимся в тематические коллекции выражений.

Высокий штиль: поэтическая напыщенность

Русская литература знает примеры блистательного высокопарного слога – вспомним хотя бы оды Ломоносова или витиеватые монологи героев у классиков. Высокий стиль характеризуется возвышенной лексикой, метафорами, сложными инверсированными конструкциями. Его цель – придать речи торжественность, эмоциональный подъем, иногда пафос. В современном мире такой стиль уместен разве что в шутку или для нарочито парадного эффекта – иначе прозвучит старомодно.

Пример: вместо простой фразы «Наступила ночь» поэт высокого штиля скажет витиевато: «Спустился покров ночной на уснувшую землю». Чувствуете разницу? Обыденное явление превращается в картину: ночь – это покров, земля – будто живое существо, которое уснуло под этим покровом. Такая метафоричность сразу рисует образ и звучит приподнято.

Давайте рассмотрим несколько обычных высказываний и как их можно облечь в высокий поэтический слог:

Вместо: «Наступила ночь».

Витиевато: «Спустился покров ночной на уснувшую землю» или «Лик дня сменила таинственная мгла».

Вместо: «Он был очень стар».

Витиевато: «Он был муж преклонных лет, измождённый бременем прожитых лет».

Вместо: «Он много страдал».

Витиевато: «Ему было суждено испить чашу страданий до дна».

Вместо: «Они полюбили друг друга».

Витиевато: «Их сердца, воспламенившись, забили в унисон»; «Меж ними вспыхнуло пламя чистой и возвышенной любви».

Вместо: «Он умер».

Витиевато: «Он испустил последний вздох»; «Отошёл в мир иной»; «Приказал долго жить».

Обратите внимание, как витиеватые варианты звучат куда торжественнее и эмоциональнее. Однако применять их в обычной речи без контекста странно – представляете, сообщить коллегам по работе: «Наш директор испустил последний вздох» вместо прямого «скончался»? Звучит либо как цитата из классики, либо как чёрный юмор. Таким стилем хорошо наслаждаться в художественном тексте или пародии, но в новостях или разговорах он неуместен.

Высокий поэтический слог родом из прошлого – когда люди действительно ценили пышность речи. Сейчас же ценится краткость и простота, поэтому излишняя витиеватость в серьёзном тексте считается стилистической ошибкой. Мы можем любить Пушкина и Гоголя, но свой рабочий емейл пишем без «многотрудных предприятий» и «тернистых путей». Разве что захотим пошутить.

Впрочем, знание таких выражений обогащает наш культурный багаж. Иногда уместно вставить в речь поэтический образ – для красоты момента. Главное, как говорится, чувство меры.

Канцелярит: бюрократическая витиеватость

Теперь перенесёмся с небес на землю – в пыльные коридоры бюрократии. Канцелярит – так метко называют канцелярско-бюрократический стиль речи. Это тоже витиеватость, но иного рода. Здесь нет поэтических метафор; вместо них – официальные клише, громоздкие конструкции, напускная важность. Канцелярит расцветает в канцеляриях, отчётах и канонах делового стиля. Он превращает простые мысли в хитросплетения из существительных, отглагольных имен и страдательных причастий. Например, обычное «мы решили» бюрократ с лёгкостью превратит в «было принято решение».

Известный лингвист и писатель Корней Чуковский настолько негодовал по поводу засилья казённого языка, что ввёл термин «канцелярит» в 1962 году – по аналогии с названиями болезней (колит, бронхит). И действительно, чрезмерная официальщина разъедает живую речь, как болезнь. Писательница Нора Галь назвала канцелярит "мертвечиной", отравляющей язык. А между тем, канцелярские обороты просачиваются даже в быт: мы порой не замечаем, как говорим казёнщиной в повседневности.

С канцеляритом боролись ещё со времён Петра. Мы уже упоминали его указ боярам говорить без подготовки – по сути, это был удар по канцелярским заготовкам и вычурности. Но полностью искоренить болезнь сложно, ведь сама среда официальных бумаг рождает такой стиль. Иронично, что вне официальных документов канцелярит зачастую звучит комично, и люди используют его нарочно для юмора. Например, интернет-мемы, где детские сказки пересказываются языком чиновников, – источник бесконечного веселья. Представьте: «В связи с приближением сумеречного периода суток Красная Шапочка продвигается в направлении жилья бабушки…» – вместо: «Вечером Красная Шапочка пошла к бабушке». Звучит как отчет полиции, не правда ли?

Давайте познакомимся с парочкой примеров официально-делового витиеватого стиля. Вот как канцелярский язык может усложнить простейшие фразы:

Вместо: «Мы должны это обсудить».

Витиевато: «В целях повышения эффективности взаимодействия нам необходимо произвести обмен мнениями по данному вопросу».

Вместо: «Я получил ваше письмо».

Витиевато: «Настоящим сообщаю, что ваше обращение мною было получено и принято к рассмотрению».

Вместо: «Мы живём в деревне».

Витиевато: «Местом моего постоянного проживания является сельская местность».

Сразу видна характерная черта канцелярита – много слов, мало жизни. Типичная конструкция: «осуществить волеизъявление» вместо «проголосовать», «имущественное положение гражданина, не имеющего постоянного дохода» вместо «бедный человек». В советских официальных текстах подобные обороты возводились в абсолют. Оттуда же пришли штампы вроде «была проведена работа», «имеет место быть», «доводим до вашего сведения». Мы смеёмся над ними, но они до сих пор встречаются сплошь и рядом.

Почему же люди вообще так говорят? Иногда – из страха ответственности (канцелярит позволяет спрятать субъект действия: вместо «мы ошиблись» пишут безличное «были допущены ошибки»). Иногда – чтобы казаться солиднее и умнее. А подчас – по привычке, особенно у тех, кто целыми днями пишет официальные бумаги.

Как ни странно, канцелярит можно использовать и в благих целях: например, в юмористических сценках или сатире, изображая какого-нибудь бюрократа, говорящего казённым языком в бытовой ситуации. Это практически готовый комический приём. Представьте, муж говорит жене: «Домашние заготовки продовольствия на зимний период осуществлены успешно» – вместо: «Мы успешно сделали закрутки на зиму». Такая фраза способна вызвать улыбку (или недоумение) у слушателя.

Подведём итог: канцелярская витиеватость – враг хорошего стиля, если вы стремитесь к ясности. Но друг, если ваша цель – тонкая ирония или стилизация. Главное – не заразиться ею всерьёз.

Архаика и старомодные обороты

Ещё один облик витиеватой речи – архаический стиль, язык старинных книг, былин и сказок. Стоит произнести фразу вроде «Во времена оны, при царе Горохе…», как слушатель переносится в атмосферу старины. Архаизмы – это старые слова или выражения, вышедшие из активного употребления. Используя их, мы мгновенно делаем речь витиеватой, даже не удлиняя фраз.

Архаическая витиеватость часто нарочно применяется в литературе и кино, чтобы передать дух эпохи или придать речи оттенок мудрости веков. Иногда – для комического эффекта, когда старым языком описывают современные реалии. Вспомним персонажа, говорящего высокопарно, как герой рыцарского романа, в обстановке современного города – уже смешно!

В русском языке множество устаревших выражений, которые до сих пор на слуху, хотя бы из сказок. Например: «Иже с ними», «благими намерениями», «восвояси», «дерзость неисповедима» и т.п. Иногда люди употребляют такие фразы с иронией, не всерьёз. Давайте взглянем на примеры архаизмов в действии:

Вместо: «Давным-давно».

Витиевато: «Во времена оны»; «Давным-давно, при царе Горохе».

Вместо: «Он очень жадный».

Витиевато: «Сей муж скупец зело, алчущий злата».

(Здесь сразу и архаичные слова «сей», «зело» (значит «очень»), и старый образ.)

Вместо: «Я хочу вам сказать».

Витиевато: «Желаю возвестить вам…»; «Потребно мне молвить…».

Как видим, даже заменив пару слов на старославянские или дореволюционные, получаем витиеватость. Архаический стиль может пересекаться с высоким поэтическим – ведь в былые времена иначе и не говорили на торжественных событиях. Сейчас же это скорее материал для стилизаций. К примеру, фраза «Испить чашу страданий до дна» из ранее приведённых – тоже архаична по форме (глагол «искупать чашу» сейчас не скажешь).

Важно: используй архаизмы умеренно, если не хочешь прослыть чудаком. В повседневном общении обилие “сей”, “чада”, “воистину” прозвучит либо напыщенно, либо как шутовство. Зато в художественном тексте, особенно историческом или фэнтези, такие слова создадут колорит. Ну а в дружеской компании можно вставить что-нибудь вроде: «Да снискать бы благосклонность фортуны!» – ради веселого эффекта. Главное – чтобы окружающие поняли твою отсылку.

Ирония и сарказм в цветистом уборе

Мы подошли к, пожалуй, самому веселому виду витиеватости – когда пышные слова используются для иронии или насмешки. В таком случае человек осознанно говорит чересчур сложно и официально, чтобы подчеркнуть абсурд ситуации или слегка подтрунить над кем-то.

Представьте опоздавшего на работу коллегу, входящего в зал. Можно сухо бросить: «Опоздал опять». А можно встретить его театральной тирадой: «Ваше величество соизволили пожаловать, когда наше собрание уже близилось к завершению!». Такая витиеватая фраза, конечно, не для того, чтобы превознести коллегу – напротив, с иронией подчеркивает его опоздание, называя его шутливо “вашим величеством”. Это и есть саркастическая витиеватость.

Она хорошо работает, когда надо покритиковать или указать на недостаток, но сделать это как бы шутя, завуалированно. Кажется, будто говорящий вежлив и официально учтив, однако контекст выдает сарказм.

Рассмотрим примеры витиеватых выражений с ироничным подтекстом:

Вместо: «Он опять опоздал».

Витиевато (с иронией): «Его величество соизволили пожаловать, когда собрание уже близилось к завершению».

Вместо: «Ты говоришь ерунду».

Витиевато: «Изволите изрекать не слишком соответствующие действительности суждения».

Вместо: «У него ничего не получится».

Витиевато: «Его начинание, осмелюсь предположить, обречено на фиаско».

Вместо: «Он немного выпил».

Витиевато: «Он принял на грудь изрядное количество горячительного».

Заметим, как последние два примера могут использоваться и без сарказма – просто как эвфемизмы, чтоб смягчить фразу. Но часто подобные обороты произносятся с усмешкой. Согласитесь, «принять на грудь горячительного» – куда смешнее, чем прямо сказать «нажраться». Это мягкая ирония.

Еще поле для буйства – шуточные высокопарные комплименты или самохвальство. Например, человек хвастается: «Я, можно сказать, отмечен дланью провидения и наделён искрой божьей» – вместо скромного «я талантлив». Или приятельнице можно с шутливым пафосом сказать: «Вы, сударыня, пускаете в ход всё своё кокетство и обольщение» – дразня её за флирт.

В интернете подобная витиеватая ирония превратилась в настоящий жанр. Например, пересказывание простых поговорок бюрократическим языком или псевдовысоким штилем, как мы упоминали. Или создание мемов в стиле “Великий инквизитор говорит на старорусском”. Молодежь и не только смакует эти языковые игры.

Однако, нужно хорошо чувствовать грань. Саркастичная витиеватость подходит в дружеской обстановке или в юмористическом тексте. В официальной обстановке ваш оттенок иронии могут понять неправильно. Если на совещании вы отчеканите: «Данное предложение, позвольте заметить, лишено здравости и обречено на провал», – коллеги могут не оценить юмора. Они услышат только витиеватость и решат, что вы сноб или выскочка.

А вот в компании друзей такой стиль может стать источником общих шуток. Главное – чтобы все говорили на одном языке и улавливали тон. Нет ничего смешнее, чем дружеский “обмен любезностями” в духе XIX века или бюрократии ХХ века, разыгранный в пиццерии или на походе.

Итак, мы познакомились с основными видами витиеватой речи и поняли, зачем она вообще нужна. Сводя к краткости:

Высокий поэтический стиль – чтобы придать речи красоты, возвышенности (или поиронизировать над излишним пафосом).

Канцелярский стиль (канцелярит) – изначально для официальных нужд, но на деле часто служит для юмора и пародии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.