Полная версия

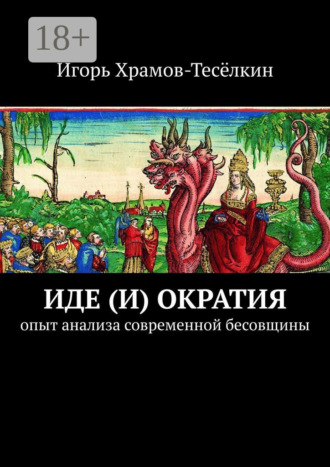

Иде(и)ократия. Опыт анализа современной бесовщины

***

Все эти броские жесты, изрядно попахивающие юродством – не более чем средство привлечь к себе внимание. Ведь после того, как ты о себе заявил, требуется, чтобы тебя услышали. Требуется признание. Требуется слава. И гордые фразы типа: «Я делаю картины (книги, фильмы) для себя и узкого круга моих друзей» – не более чем эпатаж, призванный скрыть истинное положение вещей. Желание самоутверждения – при абсолютном нежелании хоть чем-то для этого поступиться, пожертвовать частичкой своего драгоценного «я». Жажду славы – при этом возможно более легкой ценой.

***

Помните, как в одном из перестроечных художественных фильмов слегка обрюзгший, но все еще изящно-вальяжный штирлиц поучает свою жену – неведомо как попавшую в эти хоромы потомственную пролетарку: «В разговоре с прислугой не принято говорить „спасибо“. Достаточно ограничиться словом „благодарю“. Это помогает сохранить необходимую дистанцию».

Это точно. Стрельнет у тебя на улице иной молодой человек сигаретку, стряхнет этак на тебя по барски «благодарю» и кинет взгляд сверху вниз: каков, мол, я? В своих глазах, скорее всего, он безусловно выглядит оригинальным и самобытным. И не задумывается о том, что даже доброе слово, небрежно брошенное, теряет изначально заложенную в нем теплоту, становится сухим и хрустящим, самодовольным и высокомерным. Как тот, кто его столь небрежно кидает. Не говоря уже о том, что зачастую искажается или полностью теряется первоначально заложенный в слове смысл.

Разрушению привычного уклада жизни предшествует разрушение духа. И слово – прекрасный показатель того, насколько далеко этот процесс зашел.

«Прости Христа ради», – говорили наши предки, пытаясь загладить свою вину. Не жалели, значит, слов, стараясь искупить невинный, быть может, грех. С Богом-то примириться легче, чем с ближним. В храмах постоянные прихожане, кстати, говорят так до сих пор.

А в начале века нынешнего (увы – уже прошлого), в людской суете, толчее маевок и политических митингов родилось короткое, ни к чему не обязывающее словечко «извиняюсь». Абсурдна сама этимология этого слова. Уж если ты, как утверждаешь, «извиняешь себя», то мне-то на кой лад это знать?

***

Сегодня, когда образ жизни полностью определяет тусовка, стало модным манерно-гламурненькое, пошловато-театральненькое словечко «волнительно», от которого так и веет дешевыми презентациями и плохой актерской школой, не сумевшей привить уважение к великому и могучему языку. Я сперва кипятился и тихо матерился, глядя в телевизор: ну не по русски же это, мать вашу! Потом смирился и даже обрел в этом выражении свой глубокий смысл. Теперь я понимаю: волнующе – это то, что выше пояса. Волнительно – то, что ниже. Попробуйте сами – убедитесь: тогда все встает на свои места.

****

Самое страшное – эти люди рано или поздно добьются своего. Не сомневаюсь, что словечко «волнительно» коробит не только меня. Наверняка нашим так называемым «звездам» говорили об этом и ранее. Однако они с упорством, достойным лучшего применения, продолжают использовать это пошловатенькое и глупое слово. Дескать, а нам нравится так, и все тут. И добьются: оно-таки войдет в словари и станет общеупотребительным. Язык, повторюсь, живой организм, и его можно не только воспитать и уцеломудрить, но и испохабить и изуродовать. Переделать под себя, короче.

***

Впрочем, что говорить о пошлости, когда даже об элементарной грамотности-то говорить не приходится. Уже который год на общегосударственном и, увы, ныне самом интеллигентном радио России постоянно, уже на протяжении многих лет, говорят: «столько-то часов «по Москве». Я – по наивности – долго ждал, когда этого человека наконец-то уволят. Сегодня так говорит уже далеко не один… Когда же обратил на это внимание одного известного московского журналиста, он сразил меня вопросом: «А как правильно?» Как в старом анекдоте: таблетка от головы или для головы?

***

«Ум рождает слова и через них изводит и являет вне желания души.» (преп. Симеон Новый Богослов). «Что человек в делах – то душа в словах».

Хотя, конечно, при этом очень важно, что каждый человек имеет в виду под тем или иным словом. Как говорится – буквально.

***

Семейное застолье. В разгаре шумной беседы ко мне обращается трехлетняя племянница: «Дядя, давай с тобой трахнемся.»

– !!!??…

Моментально – тишина за столом. Хорошо, что мама – мягкая, интеллигентная женщина – тихо интересуется у ребенка, что она, собственно, имеет в виду.

– Ну вот, как дяди в «Городке» (как выяснилось, имелась в виду телевизионная передача) – друг друга лбами – бум!

…Ну да. Нам, как, наверное, и вам сейчас, тоже стало стыдно. Оказывается, ребенок имел в виду слово в его традиционном значении – стукаться, ударяться обо что-либо. А Вы что подумали?

…Теперь девочка изрядно подросла, учится в седьмом классе и знает, что слово «трахаться» может иметь гораздо менее пристойное понимание. И тоже, как вы догадываетесь, благодаря телевизору.

***

Так что слова от частого употребления не только «ветшают, как платье», но и могут, как видим, приобретать совершенно иной, зачастую – совершенно противоположный смысл. Например, то самое знаменитое слово из трех букв, с которым все так привыкли ассоциировать русских, первоначально имело несколько иное значение. Во первых, это не существительное, как мы привыкли думать, а глагол.

Вспомните, как на старорусском звучало слово «прятать»? Ховать. Отсюда, кстати, украинское «хованщина» – место, где прятались беглые крепостные. «С Дону выдачи нет.» Отсюда – его форма в повелительном наклонении: ковать – куй, ховать – …ну да. То самое слово. Портки тогда носили попроще, ширинка не застегивалась, так что когда наши предки резко произносили это резкое, как удар хлыста, слово, они всего лишь хотели предупредить: «Спрячь!». Само слово, как мы видим, достаточно скромное и говорит об изначальном целомудрии русского народа.

***

Это сколько же поколений, глумливо пишущих на заборе, должно было смениться, чтобы слово приобрело столь похабное звучание. Вы не замечали, что слово «трахаться» стали употреблять исключительно в негативном контексте? Так же, как когда-то «блудить» – аналог современного «гулять».

***

Существует интересный феномен: воцерковляясь, даже интеллигентный человек с гуманитарным образованием вынужден пересматривать свое мировоззрение. Вернее, это происходит само собой, под влиянием языка, в котором привычные, с зачастую детства знакомые слова имеют совершенно другое, зачастую противоположное по смыслу значение…

Примеров – масса. «Прелесть», например, по старорусски значит —«ложь, обман», а глумиться значит – «размышлять».

Нет, это не язык, это мы становимся все более и более похабными, и это неизбежно отражается в языке, когда вполне нейтральные и даже целомудренные поначалу слова приобретают опошленное содержание.

****

Вы заметили, что сегодня практически все наши политики и идеологи говорят «в Украине». Тогда как по всем правилам русского языка в этом случае положено употреблять предлог «на».

Это только на первый взгляд разница несущественная. На самом деле смысл кардинально меняется. «На Украине» значит – на окраине Руси. «В» – это значит в другой стране. Которая, кроме границы и газовой трубы, ничего общего с Россией, оказывается, не имеет.

***

Подумать только – такая маленькая часть речи, а дает повод говорить об идеологической диверсии! Впрочем, если б дело было только в предлоге…

***

На Руси довольно долго не рассматривали южнороссийский говор как самобытный (или, говоря по ихнему, самостийный) язык. Я никак не хочу обидеть представителей братского народа, но сам термин «украинский язык» появился не ранее 18 века. Во всяком случае, ранее он в русской литературе не употреблялся. До этого «украинску мову» определяли именно как диалект, и здесь русский термин «говор» будет значительно ближе по смыслу. Английские диалекты, например, различаются между собой гораздо больше, чем русский и украинский. Я уже не говорю про американский. Который, как считают некоторые языковеды, даже и языком- то называть неудобно – только жаргоном.

***

Если же и говорили о своеобразии украинского языка, то больше в качестве «прикола». Знаете, например, как звучит на мове гордый лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь»? «Голодранцы усих краин, гоп до кучи!». А ария князя Игоря? «Паду ли я, дрючком пропханный, аль мимо прошкворчает вин…»

***

Помните эти заключительные трагические строки «Тараса Бульбы», когда Тараса жгут на костре: «Но есть ли в мире такая сила, которая может переломить русскую силу!». В современной «самостийной» редакции само слово «русский» исчезло из бессмертного произведения Гоголя напрочь и заменено словом «украинский».

***

А еще самостийные академики до недавнего времени вели активную работу по переводу украинской мовы на латинское письмо- с целью наилучшего «вхождения России в русло мировой цивилизации». Нельзя сказать, чтобы здесь они были первыми – аналогичные попытки принимались и в других бывших республиках Советского Союза.

Например, в Татарстане. Против выступила практически вся татарская общественность, причем не только живущая в республике, и попытка с треском провалилась. А вот в постсоветской Молдове демократические тенденции победили, и сегодня вчерашние молдаване живут практически в другой стране. Потому что отныне Ион Друце и прочая советская классика – это, оказывается, часть другой, более общей румынской культуры.

*****

Любопытный факт: всегда, когда происходил объединительный процесс, это способствовало консолидации русского языка и преобладанию в нем консервативных тенденций, будь это период объединения Киевской Руси или становление Советской империи при товарище Сталине. А беды, столь обильно выпадавшие на долю славянских народов, приводили к ломке привычных, в том числе и языковых устоев. Монголо-татарское иго, значительно менее затронувшее южные районы Руси, положило начало разделению древнерусского языка на великорусский, белорусский и украинский говоры, а захват Малороссии Речью Посполитой – разделению Украины на Западную и Восточную. Приблизительно те же процессы мы наблюдаем сегодня.

Как отразилось на населении бывших республик «процесс вхождения в мировую цивилизацию» – можно судить хотя бы по программам новостей.

***

В плане рационализации письма и перевода его на латинницу наши демократы тоже отнюдь не первые. Аналогичные процессы происходили в Японии в период ее оккупации американской армией. Именно этот опыт приводили в пример наши «демократы», когда говорили о необходимости реформы русского языка.

***

В период ее обсуждения достаточно показательной была статья заместителя директора института востоковедения РАН Владимира Элпатова с характерным названием «Кто сопротивляется реформе», опубликованная в «Независимой газете» за 27.11.98.В ней наиболее ярко была представлена позиция реформаторов русского языка. Позвольте цитату.

«Были страны, где история орфографии похожа на нашу. Такова Япония. До второй мировой войны там была принята орфография, основанная на орфографии старого письменного языка, японского аналога церковнославянского… В период американской оккупации в 1946 году в числе прочих мер по демократизации прошла и орфографическая реформа… Изменено было и написание многих слов, в результате став более регулярным и совпав в большей степени с произношением. Все как у нас в 1917 – 1918 годах! Безусловно, рационализация японской орфографии входила в число мер, направленных на сближение с западной культурой. Оккупационная администрация рассматривала ее как первый шаг на пути латинизации японского письма. Но ведь и у нас в двадцатые годы единственный раз ставили вопрос о переводе русского языка на латинское письмо, а Яковлев (тот самый, воинствующий безбожник, написавший „Библию для верующих и неверующих“, вернее – слизавший ее у Лео Таксиля, и столь страстно боровшийся в засильем великодержавного шовинизма в русской культуре И.Т.) разработал проект, но в обоих случаях „фундамент культуры“ оказался слишком прочен».

Конец цитаты.

***

Попробуем все-таки разобраться, насколько действительно нужны реформы тем, кого так хотят реформировать.

Оставим на совести автора полемический задор, а также сокрушение по поводу неудачи реформы и даже сами слова «фундамент культуры» ставящего в двусмысленные кавычки. Отметим другое. Далее Владимир Алпатов делает любопытное признание: «Любая рационализация письма выгодна, прежде всего, тем, кто только учится читать и писать…».

Благодаря этому «рационализация» письма превращается в его стандартизацию и унификацию. Любопытно также то, что в обоих случаях инициатива исходит не из среды народной интеллигенции, а от оккупационных властей. Или чиновников от идеологии – будто то специалисты из большевистского наркомпроса или американской оккупационной администрации.

И в том и другом случае в качестве главного шага реформы вводится чужеродное латинское письмо, что должно послужить, по замыслу реформаторов, «сближению с западной культурой». И одновременно – забвению культуры собственной. Приблизительно тоже, что начало происходить у нас после распада Советского Союза.

***

Что же касается упрощения… В годы правления Никиты Сергеевича Хрущева была предпринята самая радикальная попытка по реформированию русского языка. Так что товарищ Хрущев известен не только как величайший реформатор в области жилищно-коммунального и сельского хозяйства – успел он отметиться и в области языкознания.

В шестидесятые годы пытались применить правила орфографии, сводившаяся, в сущности, к одному: написанию слова так, как оно слышится: «малако», «агурцы». Казалось бы – чего проще?

***

Однако так называемая «реформа» встретила такое ожесточенное сопротивление, причем не в академической среде – среди университетской профессуры, а в самом, что ни на есть «низовом звене» интеллигенции – среди школьных учителей, что реформа попросту не прошла.

Нет, ее никто официально не отменял. Власти поступили совершенно в своем духе. О ней просто забыли, и она тихо и спокойно умерла.

И слава Богу. Дети войны – сыновья победителей – сумели отстоять чистоту русского языка. И эта победа, пожалуй, не менее важна, чем одержали их отцы и деды на полях сражений.

Ученые всегда удивлялись: как удалось сплотить в единую общность такое сложное разноплеменное и разноязыкое образование, как китайский народ? Китай – уникальное государственное образование, имеющее общую письменность, но фактически не имеющее общего языка.

***

Китайская иероглифическая письменность – исключительное явление, поскольку иероглифы обозначают целые понятия, а не буквы или слоги, как в других языках. Японцы взяли у китайцев их письменность целиком, как они взяли большинство других явлений китайской культуры, среди которых такие известные всем, как бумага и боевые единоборства. Именно поэтому в Китае было несколько пренебрежительное отношение к Японии – приблизительно такое, как у древних греков к завоевателям римлянам – варварам, захватившим и поработившим – именно поработившим, то есть использовавшим исключительно для себя все достижения великой греческой культуры – почти так же, как сегодня это делают американцы, пытаясь «освоить» мировую классику.

Японское название боевых искусств, например, так раньше и переводилось – «каратэ». Кара – древнее название Китая. Когда отношение у японцев к Поднебесной стало напряженным, японцы просто изменили название борьбы: заменили первый иероглиф на другой, звучащий тоже как «кара», но обозначавший понятие «пусто». Почти как у нас – «пустые» или «голые руки» – самооборона без оружия.

Справедливости ради надо отметить, что создатель самбо – Василий Ощепков, получивший черный пояс из рук самого Дзигаро Кано, поступил точно так же со своей школой борьбы, переименовав ее после русско-японской войны из «дзиу-до» в «борьбу вольного стиля», которую Анатолий Харлампиев затем назвал «самбо».

Как же китайцам удалось сохранить столь сложную письменность в разноплеменной государственной общности? Чисто восточным деспотическим методом: всем писцам, которые пользовались другим, характерным для них, стилем письма, просто вырезались коленные чашечки.

Таким образом китайские власти заботились о сохранении фундамента родной культуры.

Так что не всякая простота – от Бога. Ученые доказали: при прочтении современных газет типа «Аргументов и фактов» у читателя выпадает из памяти до 80% информации. Как говорится: ни уму – ни сердцу.

Тем не менее, с упорством, достойным лучшего применения, отечественная пресса берет на вооружение пришедший к нам с Запада так называемый «чисто информационный подход».

Я решил подтвердить свои смутные подозрения и специально проконсультировался с психологом Ириной Медведевой: можно ли считать этот западный принцип одним из способов оглупления масс (да и самих журналистов, кстати, тоже)? Да, ответила Ирина Яковлевна, безусловно – здесь и попытка отучить читателя думать и анализировать, и разрушение традиционной иерархии ценностей.

Когда журналисту, пишущему о демонстрации сексуальных меньшинств, запрещают давать свою оценку данному явлению – это, дескать, навязывание своей точки зрения – наверное, не нужно объяснять, как это скажется на моральном и интеллектуальном состоянии общества.

Любопытно: когда происходит ломка привычного общественного уклада, это отражается на самих основах жизни – вплоть до языка. Стоит общественному мнению в очередной раз повернуться к так называемым «демократическим ценностям», как сразу же возникают дебаты о необходимости реформ в важнейших отраслях жизнедеятельности – включая, пардон, постель. Как нам пришлось убедиться, ничего, кроме упрощения и опошления, такие реформы нам не приносят. И наоборот – только лишь наметится хоть какая-то стабилизация – в обществе начинают преобладать охранительные – консервативные тенденции.

Революция вызвала попытки коренной модернизации языка – вплоть до алфавита. Известный советский ученый – товарищ Я. Марр прямо говорил, что язык должен меняться вслед за общественным строем. Более того: язык послереволюционный – это, дескать, уже не тот русский язык, которым пользовались при царе.

Создатель новой Советской империи – товарищ Сталин вовремя одернул зарвавшихся реформаторов. Напомнил, что язык – коренное отличие человека от животных и не может меняться вслед за сменой общественной формации. И это тот случай, когда вождь народов был как никогда прав.

Поэтому когда в связи с очередной волной новообновленческих тенденций заводятся разговоры о замене богослужебного церковнославянского языка на современный русский, стоит задуматься. Не станет ли этот шаг выхолащиванием самого смысла Богослужения и заменой его мертвой, лишенной духа оболочкой?

Ведь даже светские произведения при переводе часто утрачивают если не смысл, то, по крайней мере – тот неповторимый аромат, который придает им своеобразие.

Возьмем, к примеру, одну фразу из «Слова о полку Игореве»: «О русская земля! Уже за шеломянем еси!» и ее русский перевод: «О русская земля! Уже ты за холмом!» Здесь слово «шеломянь» – «шелом» вызывает совершенно определенную ассоциацию – шлем русского воина, по форме действительно напоминающий холм – или купол Церкви. Перевод этого словосочетания на современный русский, хотя по своему и красив, все-таки здорово «принижает» фразу, лишает ее поэтического смысла.

***

Тем более это относится к Богослужебным текстам. Позвольте цитату из Апокалипсиса: «Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, а не горяч и холоден, то извергну (в оригинале – „изблюю“) тебя из уст Моих.» (Откр 3: 15—16).

На первый взгляд, церковнославянский текст Откровения Иоанна Богослова не очень-то литературен. «Извергну» звучит гораздо более благопристойно и менее режет слух. Однако «немудрое Божие премудрее человеков». Верующий соединяется с Богом в Таинстве Причастия, принимая Христа внутрь себя («ядый Мою плоть и пияй Мою кровь, во Мне прибывает, и Аз в нем»), так что слово «изблюю» имеет свой сокровенный (или, как любят говорить господа эзотерики-демократы, сакральный, что по сути одно и то же) смысл.

Попробуйте, например, перевести на русский язык фразу из молитв ко Причащению: «Хлеб, Христе, взяти не презри мя, Тело Твое…» Не то что язык – мозги поначалу ломаются, отказываясь принять непривычную для восприятия речь. Это не просто другой язык – это иной образ мышления. Который, прежде чем реформировать и уж тем более требовать замены, хорошо было бы изучить.

На одной из встреч о. Артемию Владимирову был задан вопрос: «Почему Православная Церковь не поощряет молиться своими словами, А заставляет заучивать тексты на малознакомом мертвом языке?»

Ответ: «А один человек уже молился своими словами: «Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как прочие люди – мытари, прелюбодеи и грешники или как вон тот мытарь».

Церковь не только разрешает, но и поощряет молиться своими словами, по слову апостола Павла: «Лучше пять слов сказать своим умом, нежели сто языком…», но для этого для начала не мешало хотя бы знать, о чем молиться.

Сегодня насильственная украинизация по сути сводится к одному – чтобы украинский язык как можно менее походил на русский. Не только официальный украинский, но даже богослужебный язык в так называемой «Украинской православной церкви Киевского патриархата» настолько украинизирован, что становится непонятным для всех, кроме самих «самостийников» (и во вики виков»).

Язык – живой организм, и развивается по своим, Богом определенным, законам. Попытки создания искусственного языка – эсперанто ни к чему хорошему не привели. Ученые всего мира предпочитают пользоваться латынью. Уж лучше мертвый язык, чем искусственный.

Так что говорите правильно. Будьте патриотами. Заботьтесь о сохранении родной культуры. Не надо поддаваться общей тенденции упрощения и опошления.

Увы, опубликовать и эту статью в наших «демократичных» средствах массовой информации оказалось невозможно. В одной демо-патриотической газете, носящей в своем заголовке гордый эпитет «славянский», автору было заявлено: «Вы русский шовинист!» Вот так!

О замене богослужебного языка на современный русский

Проблема перевода богослужебных текстов на современный русский язык является во многом надуманной, так как то, что в годы советской власти стали стыдливо именовать церковнославянским, и есть настоящий русский литературный, а во многом и разговорный язык, которым пользовались наши предки.

Да, Ломоносов ратовал за упрощение русского языка, но сегодня сам Ломоносов для многих нуждается в переводе. Хотя умный человек скорее назвал бы это не переводом, а разъяснением. Необходимо читать что-то еще, кроме Улицкой! Давайте тогда и Ломоносова переводить, и Державина!

Да, язык меняется, и увы, большей частью не в лучшую сторону. Под влиянием маргинальной части населения язык, в том числе и интеллигенции, в значительной степени впитал в себя традиции уголовного сленга. Иные неообновленцы вообще молится не «о благорастворении воздухов», а «о хорошей погоде»! Что, станем вслед за ними станем просить «хлеб наш насущный дай нам В НАТУРЕ» или ещё что-нибудь в этом духе?

***

Беда ещё и в том, что некоторые понятия с церковнославянского языка, который для наших предков являлся и литературным, и в какой-то степени разговорным, то есть является ИЗНАЧАЛЬНО РУССКИМ языком, на современный русский – язык апостасийный, отступнический от Бога – перевести просто невозможно! Невозможно сказать и уж тем более – объяснить современному человеку, что такое ЕДИНОСУЩНЫЙ, если он это не воспринимает в богословских терминах! Почему об этом не хотят говорить и даже думать сторонники перевода богослужебных текстов на русский язык? Подробнее см «Идеократия»

https://www.proza.ru/2015/12/02/1509

****

Сегодня ведётся много разговоров о замене церковнославянского языка в богослужении на современный русский… Церковнославянский язык не столь труден, как кажется. Ведь то, что мы называем сегодня церковнославянским и было на самом деле русским – славянским литературным языком (см

Идеократия https://www.proza.ru/2015/12/02/1509) Лично я поступал так: когда читал Еванглие или Псалтырь на церковнославянском, клал перед собой современный русский перевод. Прочитаешь часть псалма по старорусски, потом читаешь современный текст. Со временем понял, что древнерусский намного красивее, а главное – точнее, чем современный искаженный – упрощённый и опошленный вариант русского. (см об этом в статье) А со временем освоил церковнославянский так, что стал пытаться писать на нём Уж не знаю, насколько удачно… см —

https://www.stihi.ru/avtor/igorchkramov Не так всё сложно, как кажется поначалу…

https://www.proza.ru/2015/12/02/1544