Полная версия

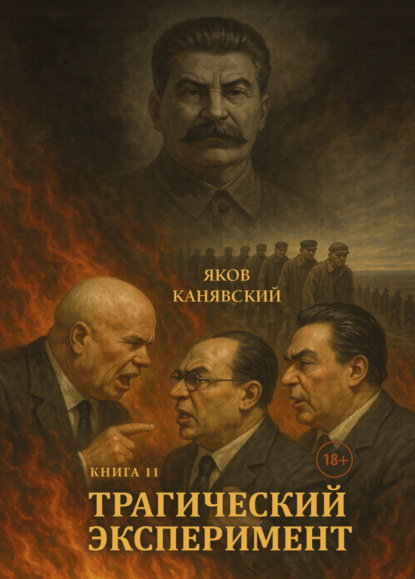

Трагический эксперимент. Книга 10

Только после смерти Сталина и осуждения его культа на XX съезде бывших пленных перестали попрекать прошлым.

С фронтов Великой Отечественной войны вернулись миллионы изувеченных бойцов.

Цифры говорят, что во время Второй мировой войны в СССР было демобилизовано около 4 миллионов человек из-за ран и болезней, в том числе около 2,5 миллионов инвалидов; среди них около 450–500 тысяч потерянных конечностей.

Города были заполнены этими безрукими и безногими, большинство из тех, кого не приняла семья или кому некуда было возвращаться, промышляли попрошайничеством, они нищенствовали на вокзалах, в поездах, на улицах… Грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. И вдруг в 1949 году, к 70‐тилетию Сталина, они пропали: их убрали в специнтернаты МВД.

Однако в документе № 06778 от 20 февраля 1954 года Министр МВД Круглов докладывает большевицкому руководству страны, что «несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и промышленных центрах страны всё ещё продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство».

Да, это было позорно для страны-победительницы. О жизни советских инвалидов-фронтовиков после войны сохранилось мало свидетельств и совсем не осталось фотографий. Это следствие тотальной зачистки информационного поля силами НКВД: компрометирующие советскую власть изображения и тексты изымались отовсюду, вплоть до личной переписки.

«Сотни тысяч людей с ограниченными возможностями, без рук и ног, заброшенных и попрошайничающих на вокзалах, на улицах и в других местах. Победившие советские люди настороженно смотрели на них: ордена и медали сияли на их сундуках, и они просили перемен возле продуктовых магазинов! Это недопустимо! Избавьтесь от них любым возможным способом – отправьте их в бывшие монастыри, на острова… Через несколько месяцев страна очистила свои улицы от этого “позора”. Вот так появились эти богадельни…» Вот как рассказывал историк искусства из Ленинграда Евгений Кузнецов об «эвакуации» инвалидов – ветеранов Великой Отечественной войны с материка России.

По указу Верховного Совета Карело-Финской ССР в 1950 году на острове был основан Дом инвалидов. На 20 ноября 1950 года на острове было 904 человека.

Инвалиды в основном располагались в помещении Зимней гостиницы, а также в кельях, некогда предназначенных для приёма паломников. Это был тяжёлый контингент первой волны заселения интерната. Действительно было фактом, что с конца сороковых годов калек-инвалидов Великой Отечественной войны «по предписанию», не спрашивая согласия (видимо, списки были составлены заранее на основании фактов нищенствования) начали вывозить в специальные интернаты. Бывшие защитники Отечества были без рук, без ног, некоторые при этом были ослепшими, оглохшими и явно слабоумными.

Аморальным в этой истории было то, что этих бывших защитников Отечества, отдавших молодость и здоровье Родине, сама родина в лице её большевицких властей не торопилась отблагодарить. Вместо этого появилось партийное предписание убрать из общественных мест всех просящих милостыню. Но нищенствующих инвалидов было слишком много, чтобы было куда их убрать: одно дело убрать с улиц, другое – как и куда их, не имеющих возможности себя обслужить и накормить, пристроить. В дальнейшем ввели уголовное наказание за «паразитический образ жизни», за тунеядство, за бродяжничество (ст. ст. 198 и 209 УК РСФСР), но это проблемы не решило – вроде бы определялся социальный статус – «осуждённый уголовник», но от этого руки и ноги не вырастали. Многие же из таких беспомощных калек в первые два-три года после войны (к радости большевицких властей) просто умерли от болезней, а то и голода. Но умерли не все сразу, а оставшиеся в живых требовали лечения и содержания.

Эти «винтики» (как любил говорить Вождь народов) своё дело сделали, они уже больше не принесут пользы для дела строительства социализма, а лишь мешают. Вот только куда их убрать, чтобы никто не видел этих безруких и безногих, всегда хотящих есть калек, ведь их многие тысячи! И осенило: спрятать их на дальних поселениях, в том числе на далёком острове Валаам в Ладожском озере и в других обителях, пустующих после изгнания из них большевиками монахов и клира (Кирилло-Белозёрском, Александро-Свирском, Горицком…), не пуская к ним туристов, журналистов и прочих любопытствующих. И, конечно, попиков: нет, нельзя, и всё! И были эти калеки без права переписки, без возможности получить духовное окормление, без возможности вернуться. А чтобы кто-то там не подумал, что такое может быть в отношении героев войны, организовать туристические поездки на пароходе на тот же Валаам, но туристов дальше прибрежной зоны около пристани не пускать и занимать их экскурсиями с рассказами о героизме наших воинов в годы Великой Отечественной войны. И никаких там разговоров про инвалидов-калек! Всё это, вне сомнения, было проявление позорного двуличия большевизма, которое скрывало полноту страданий инвалидов.

Как описывали очевидцы: «инвалиды в основном располагались в помещении Зимней гостиницы, а также в кельях».

Самый тяжёлый контингент этого интерната составляли многочисленные, как их здесь звали, «Самовары» – фронтовики, потерявшие и руки, и ноги («самовар» потому, что при теле был только «краник»). Это были действительно беспомощные страдальцы, дома они не только не могли себя обслуживать, но и самостоятельно попрошайничать. Нередко там, где они обитали, находились добрые люди, которые вывозили их на специально низких (чтобы легче на них сажать, а в случаях падения не сильно ушибиться) тележках на людные места, ставили рядом металлическую (чтобы не сдуло) посудину для сбора пожертвований, а потом увозили на ночлег, купив по дороге в магазине спиртное с закуской. Такая жизнь инвалидов, конечно, была позором для страны-победительницы.

При всех тяжёлых условиях жизни в интернате многие такие инвалиды не хотели возвращаться домой, да и дома то у них фактически не было, все они реально нуждались в социально-медицинской помощи, и государство в какой-то мере эту помощь обеспечило, что уже хорошо. Общее число обитателей, привезённых в Валаамский дом инвалидов, в разные годы варьировало от 500 до 1500 человек: одни умирали, другие выявлялись на Большой земле и их переправляли на Валаам.

Вместе с инвалидами здесь, на территории бывшего монастыря, жили врачи, санитары и другие работники дома-интерната. Понятно, что большевицкое руководство не могло допустить какие-либо богослужения на территории бывшего монастыря, даже для отпевания и даже у могил: «Никаких попиков! Бога нет!» Захоронения ветеранов Великой Отечественной зарастали травой, и большинство из них со временем уже становились неразличимыми.

При всех проблемах обустройства интерната набрать персонал для ухода за инвалидами не представляло труда: в это время в стране ещё было послевоенное неустройство, проблемы с жильём, продовольствием. Многие из-за войны потеряли родственные связи, свой дом родной и были реально одинокими. А здесь предлагалась постоянная работа, общежитие, питание в столовой и другие блага, труднодоступные «на материке», более того, здесь можно было получить сестринское образование. Поэтому с самого начала работы интерната в 1950 году недостатка в персонале не было. Отбирали для работы молодых, 20–25‐летних девушек. Многие из них понимали свою моральную ответственность в обслуживании подопечных инвалидов и старались в меру сил своих приукрасить их жизнь. Рассказывали и о милосердии медсестёр, которые, чтобы хоть как-то облегчить существование инвалидов, вытаскивали их в монастырский сад и развешивали в гамаках на нижних ветвях яблонь.

Сами поселенцы интерната имели много общего, в основном они уходили на фронт молодыми и ещё совсем молодыми стали инвалидами, вернувшимися с фронта, но уже без рук и ног, а то и слепыми и потерявшими слух и речь. Даже в тех случаях, когда дома их встречала довоенная семья, они были слишком трудны для полноценного ухода, особенно учитывая существовавший в те годы в Советском Союзе дефицит необходимых для этого средств. Такие фронтовики-инвалиды, конечно, нуждались в полноценном обеспечении своего существования, и, хотя они получали хорошую (по сравнению с гражданскими) пенсию, её явно не хватало для хотя бы удовлетворительного существования. Эти калеки не принадлежали к большевицкой элите, поэтому их можно было убрать в дальние уголки огромной страны.

Да, действительно, в интернате этим инвалидам-калекам не давали умереть с голода, и пища была, говорят, не плохая. Но при этом никакой духовной пищи: не считать же таковой радио, круглый день гремевшее по всей большой монастырской территории, на которой были расселены эти ветераны войны. Никакой реальной психиатрической и психотерапевтической помощи и поддержки, в которых так нуждались почти все поселенцы. А уж о том, чтобы побывать в храме, приобщиться к Святому Духу, и речи не могло быть – все храмы взорваны или просто закрыты и изгажены. Как нам не помолиться о тех мучениках, которые так и умерли, не имея возможности перед смертью услышать слово Божие, покаяться в своих вольных и невольных грехах. Когда слышишь нытьё людей, жалующихся на свою «тяжёлую» судьбу, невольно думаешь: да, знал бы ты судьбы героев войны, закончивших свою жизнь в интернате для инвалидов-калек на Валааме!

Можно назвать много бытовых и морально непреодолимых обстоятельств, которые делали жизнь инвалидов угнетающей, но самым тяжёлым была проблема психологической несовместимости и чувства одиночества среди людей, чувства никомуненужности. Мало того, что в палатах было тесно, по 8–15 человек, в них были одни и те же люди на протяжении дней, месяцев, а то и многих лет. Все они наслушались друг от друга рассказов о своей жизни, о семьях, о героическом прошлом, о тяжести и проблемах своего здоровья. Говорить больше не о чем, и это начинало раздражать («да хватит! Мы уже это слышали»), возникали ссоры, но от них некуда было деться, выйти из палаты инвалид не мог физически.

Здесь бы пригодилась психологическая помощь, работа психотерапевта (не говоря уже о духовной поддержке священнослужителя), но такая помощь инвалидам Великой Отечественной войны просто не предусматривались. Видя это, не можешь вновь не возмутиться двойными стандартами советской власти. Теперь мало кто знает, что в те годы при каждом обкоме большевицкой партии было специальное представительство Главного четвёртого («кремлёвского») управления Наркомата здравоохранения СССР, которое было ориентировано исключительно на социально-медицинское обслуживание большевиков. Можно удивляться тем излишествам как штатного расписания, так и материально-технического обеспечения, которые просто бросались в глаза; десятой частью этих излишеств можно было бы достаточно обеспечить интернаты для инвалидов Великой Отечественной войны.

Была ещё категория фронтовиков, которые не были в плену, не стали инвалидами, но пострадали.

В конце апреля 1951‐го приказом министра внутренних дел СССР Сергея Круглова был создан Камышлаг, структурное подразделение ГУЛАГа, особый лагерь для политзаключённых. Это был десятый специальный лагерь в СССР. Отбывали наказание в особлагах заключённые, осуждённые по 58‐й статье за измену Родине, шпионаж, террор, а также троцкисты, правые, меньшевики и эсеры – в основном ответственные работники, генералы, профессора, деятели культуры. Те, о чьих подвигах и достижениях ещё накануне писали советские газеты.

«Специальные, или, как их ещё называли, каторжные лагеря были разбросаны по всей стране, в её самых отдалённых уголках.

Контингенты особлагов предписывалось полностью изолировать (в том числе и в рабочих зонах) от заключённых, отбывавших наказание не по “политическим” статьям. Жильё и рабочие зоны надлежало специально оборудовать, чтобы исключить возможность побега, ввести режим, близкий к тюремному (решётки на окнах, запирающиеся на ночь бараки, запрет покидать барак в нерабочее время). Вводилась норма жилой площади вдвое меньше, чем в исправительно-трудовом лагере, – один квадратный метр на человека. Заключённых особлагов следовало использовать на особо тяжёлых работах. Охрана возлагалась на конвойные войска, а не на военизированную охрану, как в ИТЛ, – рассказывает Владимир Келлер, краевед, автор книги “Перекрёстки репрессий Томусы”.

– У тех, кто работал в особлагах, брали расписки о неразглашении. Им запрещалось общаться с заключёнными и выяснять их имена. К спецлагерям приставлялись и спецчасти МВД с открытыми полномочиями на расстрелы, убийства, “особые меры” взысканий и т. п.».

Всего известно о 14 таких лагерях в СССР, одновременно функционировало не более 10. Большинство заключённых в Камышлаг приехали из особых лагерей Казахстана (Степного и Песчаного), где строили шахты. В Кузбассе они также должны были с нуля возвести шахту «Томусинская 1–2» (нынче шахта им. В. И. Ленина). Среди этапированных в Сибирь был и Лев Вознесенский, учёный-экономист, политический обозреватель, сын ректора ЛГУ. Он был арестован сразу после того, как по «Ленинградскому делу» казнили его родного дядю, главу Госплана СССР Николая Вознесенского, а также его брата и сестру – отца и тётку Льва Александровича.

В 1950 году постановлением особого совещания при МГБ СССР (то есть фактически без суда) его приговорили к 10 годам в ИТЛ по ст. 58–1В УК РСФСР.

«Четыре семьи от стара до мала. Отец, Николай Алексеевич и их сестра были расстреляны, остальные посажены и сосланы, даже бабушку 84 лет отправили в Туруханский край… Меня отправили на самые тяжёлые работы. Мы укладывали железнодорожные пути, тягая вверх по насыпи по колено в снегу тяжеленные рельсы и шпалы, долбили ломами глину в 50‐градусный мороз, ночи напролёт грузили цемент», – позднее рассказывал Лев Вознесенский…

«К середине 1951 г местное население вполне убедилось в том, что большинство из тех, кто был представлен ему в качестве “фашистов с руками по локоть в крови”, являются такими же советскими людьми, как и они сами (и может быть, газеты и не были уж так не правы, когда с восторгом писали о том, что наши объекты возводят… комсомольцы). Соответственно, возникли прямые и косвенные связи, неформальные отношения между заклеймёнными номерами заключёнными, с одной стороны, и прорабами, десятниками и прочими вольнонаёмными работниками, а через них и с более широкими кругами местного населения – с другой. Такое вопиющее нарушение спецрежима требовало вырвать нас из этой обстановки и переместить туда, где свободные граждане ещё не были испорчены тлетворными контактами с матёрыми “врагами народа”, которые, например, с высоких марксистских позиций объясняли молоденьким солдатам по их просьбе, что такое коммунизм. К тому же немало других глухих районов и запланированных крупных новостроек ожидали тех, кого уже давно приучили начинать с нуля и на голом месте создавать то, чем потом гордилась страна».

Как вспоминал потом Лев Вознесенский, в особлагах всё было направлено на унижение политзаключённого, «на постепенное превращение его в бессловное животное, занятого только проблемой физического выживания любой ценой». Здесь у людей не было имён, прошлого, званий – лишь номера. Даже сами надзиратели не всегда знали, кто скрывается под теми или иными цифрами. Ни для кого здесь не делали исключений: вне зависимости от заслуг, возраста и статуса, к зэку можно было обращаться лишь по номеру.

«Номера в особлагах представляли собой довольно большие белые лоскуты, на которых наносились чёрной краской крупные буквы и цифры. Во всех видах верхней одежды вырезали по четыре окна, в которые и вшивали эти тряпки с номерами. Один красовался на чём-то вроде фуражки, другой – на спине лагерной робы (назвать её формой язык не поворачивается), третий – у сердца, четвёртый – на брюках в районе левого колена. То же самое повторялось и на зимнем “обмундировании” – ватных брюках, ватнике, бушлате, и шапке, тем самым точки прицела на случай побега или неподчинения обозначались ясно и были хорошо видны даже в сумерках. Бесполезно было бы и сдирать номера, ведь под ними остались прямоугольные дыры. Впрочем, это лишь микроэлементы той системы уничтожения человека в человеке, которая сознательно насаждалась и культивировалась в сталинско-бериевском ГУЛАГе».

Наказание – будь то лишение похлёбки или водворение в карцер – можно было получить за что угодно: плохую работу, недостаточно громкий ответ на перекличке, ночные разговоры в бараке. Особо строгие наказания следовали, если заключённые умудрялись отправить письмо на волю. В таком случае в барак даже посреди ночи мог ворваться надзиратель с парой солдат-конвоиров и отвести проштрафившегося к оперуполномоченному «на разговор».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.