Полная версия

Дорога к тихим чудесам

– Ты когда-нибудь думал о том, чтобы уехать? – неожиданно спросила она.

Я моргнул, оторвавшись от предложения, которое никак не мог закончить.

– Покинуть… Портленд? – осторожно спросил я.

– Бросить всё. – сказала она. – Расписание. Сплошную рутину. Велосипедные дорожки. Плесень.

Я слабо улыбнулся последнему слову.

– Ты забыла о кофейных снобах и лечебных татуировках.

Она ухмыльнулась, но не посмотрела на меня.

– Я серьёзно. Разве тебе никогда не хотелось просто… уйти?

Я откинулся назад и медленно выдохнул.

– Я думал об этом. Но потом я подумал – куда идти? Куда бы ты ни пошёл, ты там. И в конце концов ты распаковываешь всё те же коробки.

– Но, может быть, есть какая-то версия тебя, – сказала она, повернувшись ко мне, – которая проявляется только тогда, когда вокруг всё новое. Когда никто не знает ни твоего имени, ни твоих привычек, ни того, как ты пьёшь чай.

Я наклонил голову.

– Я даже не уверен, что сам знаю, как я пью чай.

Она усмехнулась.

– Именно. Тот парень, который не знает, и есть тот, о ком я говорю.

Я замолчал на секунду. Давая её словам устояться.

– Звучит немного пугающе, – признал я.

– Так и есть, – ответила она без колебаний. – Но, возможно, страх – это то, что нам иногда нужно. Чтобы встряхнуть те части нас, которые застряли.

Я медленно кивнул.

– А как ты узнаешь, куда идти?

– Никак, – просто ответила она. Ты просто выбираешь направление. Остальное выясняешь по дороге.

Я смотрел на неё, размышляя об этом. Идея была безумной, и в то же время в ней было что-то освобождающее.

– Не могу понять, это храбрость, – сказал я, – или просто поэтическая форма бегства.

Она опустила взгляд на свою чашку с кофе.

– А может, это и то, и другое?

Мы оба улыбнулись, немного грустно.

Прошёл момент, когда никто из нас не разговаривал. Просто сидели – два человека, думающие об одной и той же невероятной мысли под разными углами.

Затем она легонько подтолкнула меня своей ногой.

– Ну что… притворимся, что это продуктивное утро? – спросила она, приподняв брови.

Я посмотрел на свои бессвязные каракули.

– Почему бы и нет? – сказал я. – Главное – не смотреть на часы.

Она подняла свою чашку.

– Тогда за утро без времени!

Я стукнул своей ручкой о её ручку, словно произнося импровизированный тост.

– За утро, в котором нет ответов, – добавил я, – и за людей, которые всё равно задают правильные вопросы.

После этого мы мало о чём говорили.

Просто писали в своих блокнотах. Или не писали. Смотрели, как собака лает на собственное отражение в луже. Позволяли серому небу зависнуть над нами, как неуверенному обещанию.

И впервые за долгое время я не ждал, когда начнётся дождь.

Глава 3: Черновики, пиво и тихое возвращение к жизни

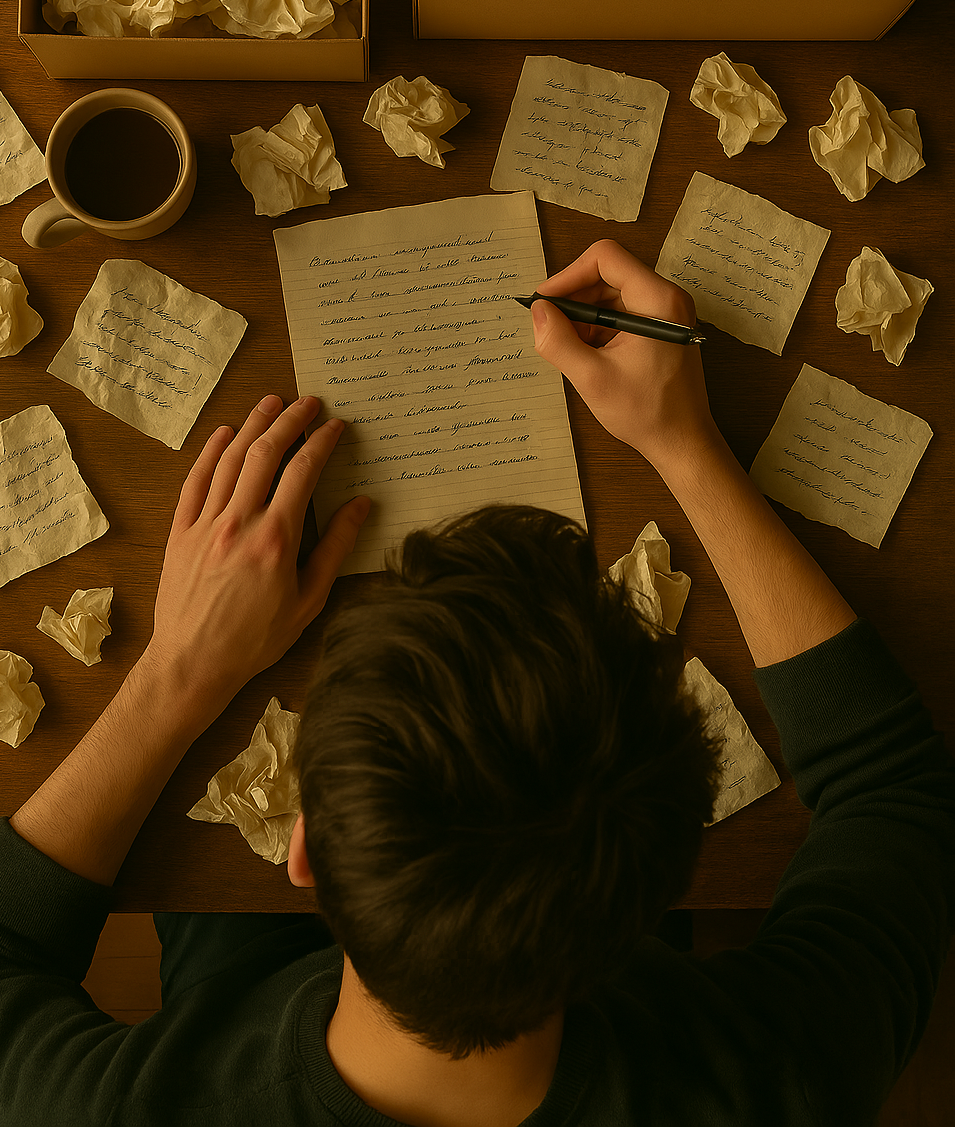

Я начал писать по утрам. Без напряжения. Не для чего-то – просто потому, что иначе день начинался с пустоты. Сначала абзац, потом страница.

Я писал о том, что плесень на подоконнике стала напоминать карту архипелага, где каждая страна в крапинку – это забытая мысль, о запахе утреннего хлеба из пекарни. О старике в парке, который каждую среду кормит птиц и разговаривает с ними по-французски или по-немецки; для меня все это звучало одинаково приятно, по-европейски.

Слова приходили медленно, как капли кофе из неисправного кофейника. Но они приходили. Одно предложение. Потом еще одно. В некоторые дни – всего три. В другие дни – абзац, словно пьяный старый друг, вернувшийся из изгнания.

Ожиданий не было. В этом и заключался секрет.

Иногда по утрам я сидел по часу, просто описывая, как свет ползет по полу. Это было похоже на то, как будто заново учишься видеть. Я забыл, как меняются тени, когда мимо проплывает облако, как мерцает воздух возле чашки с чаем. Я начал записывать эти крошечные вещи, даже если они казались мне пустяковыми. Почему-то они были более искренними, чем большие слова, за которыми я обычно гонялся.

Я смотрел на эти предложения дольше, чем хотел. Не потому, что это было блестяще – это было не так. Но потому что это было… настоящим.

И тогда я понял: я пишу не для того, чтобы произвести впечатление. Я пишу, чтобы запомнить. Чтобы замечать.

Привычка росла, как растение, которое я неосознанно поливал. Я не проверял время. Не редактировал. Даже не перечитывал. Я просто писал.

Раньше моя квартира была аккуратной. Или, по крайней мере, предсказуемой в своем беспорядке. Несколько тарелок в раковине. Носки с неясной принадлежностью к какому-либо ящику. Книги, сложенные в порядке, который я называл «порядок эмоционального роста».

Но сейчас… все выглядело так, словно здесь пронёсся литературный торнадо и решил обосноваться.

Моя квартира превратилась в архив черновиков – исписанные салфетки, скомканные тетрадные листы, полузаконченные мысли… Они были доказательством того, что я снова замечаю, чувствую мир, а не плыву по течению. Он стал живым, дышащим музеем забытых мыслей, неловких симиляров и полуправд.

И я чувствовал себя более живым, чем за последние месяцы. Я не собирался хранить их вечно. Я начал складывать их в коробку. Потом я понял, что одной коробки недостаточно, и взял вторую, но вскоре заполнил и её.

В том, что эти коробки загромождали приличный угол моей квартиры, был какой-то странный комфорт. Как молчаливое свидетельство того, что я всё ещё способен что-то создать – даже если это не идеально, даже если оно таковым не станет.

***

Всё началось случайно.

Однажды ночью я опрокинул свечу, и загорелся лист бумаги. Не драматично, не вызывая пожарную охрану, а просто медленно сгорая, как будто бумага ждала разрешения исчезнуть.

Я смотрел, как она превращается в пепел. Наблюдал, как слова тают в ничто.

И в этом было что-то совершенное.

На следующий вечер я сделал это намеренно.

Я собрал горстку черновиков – тех, которые меня раздражали, или смущали, или казалось, что они никогда не пойдут в дело.

Одну за другой я отправлял их в пламя. Не со злостью. Не как отказ. Скорее, как освобождение.

В этом было что-то странно интимное – как будто укладываешь свои плохие идеи в постель и позволяешь им уснуть навсегда.

Огонь мягко танцевал, слизывая слова. Я не чувствовал сожаления. Только… лёгкость.

Иногда я шептал названия, прежде чем бросить их в чашу.

Через некоторое время я стал использовать небольшую керамическую чашу только для этого. Раз в неделю я вычищал из неё пепел. Держал её у окна.

Это стало ритуалом. Своего рода писательский компост. Превращение того, что не получилось, в тепло и тень.

Зрителей не было. Не было аплодисментов. Только тихий треск принимаемого и отпускаемого несовершенства.

И, возможно, подумал я, именно этим мы все и занимаемся – пытаемся написать себя достаточно ясно, чтобы нас увидели, а затем отпускаем те страницы, которые больше не служат нам.

Со временем процесс письма стал меньше зависеть от того, что я запечатлел, а больше от простой частоты наблюдения. Я начал ощущать тихий диалог между собой и окружающими меня предметами. Кружка со сколами, которую я использовал каждое утро, рассказывала свои собственные безмолвные истории, трещина на ручке напоминала о дне, который я не мог вспомнить, но испытывал ностальгию. Трубы радиатора, которые звенели и вздыхали в ранние часы, стали персонажами в моей голове – старыми и темпераментными, жалующимися на свои бесконечные обязанности.

По выходным я иногда совершал долгие прогулки, но не с блокнотом, а с открытым сердцем. Я наблюдал за тем, как люди, не замечая того, прикасаются к вещам – женская рука мимолетно задевает фонарный столб, мужчина рассеянно постукивает пальцами по стойке кафе. Эти крошечные жесты попадали в мои черновики. Не потому, что они были значимыми, а потому, что они были реальными. Потому что они происходили тихо, без постороннего внимания.

И постепенно мне перестала быть нужна причина, чтобы писать. Сам акт стал смыслом. Я не документировал для будущей аудитории. Я не архивировал жизнь как материал. Я просто учился снова принадлежать ей. Даже в те дни, когда слова не приходили, когда страница оставалась пустой, была какая-то тихая победа в том, чтобы просто сидеть, осознавать, ждать.

Коробки множились. Я бросил попытки упорядочить их. Мне нравилось, как они ссутулились в углах, неопрятные, но присутствующие. Друзья, приходившие в гости, иногда спрашивали, что это такое. Я пожимал плечами: «Мысли, которые я еще не закончил». Большинство из них вежливо улыбались, полагая, что я имею в виду черновики рассказов или стихов. Но на самом деле это были фрагменты – полузабытые впечатления, которые никогда не перерастут во что-то большее. И это было прекрасно.

Однажды вечером, во время неожиданной грозы, отключилось электричество. Не имея ни электричества, ни отвлекающих факторов, я зажёг несколько свечей и оказался сидящим со скрещенными ногами перед коробками. Я наугад потянулся к ним, вытаскивая старые обрывки. Некоторые я не помнил, как писал. Некоторые казались чужими. Но все они были общими: это были моменты, когда я останавливался достаточно долго, чтобы почувствовать что-то, увидеть что-то, даже если я не мог тогда назвать это.

Я задавался вопросом, не было ли это тем, чем всегда было для меня писательство, – не способом объяснить жизнь, а способом заметить её, пока она не ускользнула.

Иногда я брал горсть этих обрывков в баню, где я работал. В качестве своего рода ритуала. Наблюдая за тем, как бумага скручивается и чернеет, я думал о людях, гуляющих на улице и не подозревающих, что воздух теперь наполнен остатками моих маленьких, забытых предложений.

Мне нравилось думать, что я отправляю свои незаконченные мысли в небо, где они, распадаясь на крошечные частицы, проникают в умы прохожих на городских улицах.

Может быть, какая-то молекула неудачной метафоры попадёт в сны поэта. И подслушанная строчка вернётся в мир в лучшей форме.

Вот что заставляло меня зажигать спички.

Не разрушение. Но преобразование.

Потому что даже поломанные слова заслуживали проводов.

Может быть, какой-то фрагмент моего замечания мягко приземлится на их плечи.

А может, и нет. Может быть, единственным человеком, которому нужны были эти слова, был я.

***

Городская библиотека стала мне своего рода часовней. Не потому, что я там молился. А потому, что я вспоминал там как слышать. Там пахло чернилами, пылью и далекими намерениями. Такое место, где даже тишина имела свои слои.

У меня не было плана. Никакой книги на примете. Не было раздела, который нужно посетить. Я бродил по проходам, словно по тропинкам в лесу: каждая полка – отдельная тропинка, каждый корешок – шепот. В библиотеке я находил утешение в запахе старых книг и гуле жизни, разворачивающейся за окном. Я не читал. Я просто… наблюдал.

Люди перелистывали страницы. Ручки тихо пишут на желтых блокнотах. Скрип ботинок по ковру. Изредка шелестела обертка конфеты, которую незаметно открывали, словно время перекуса было священным и тайным.

Я видел, как мужчина взял в руки книгу, пролистал ее, положил и пошел дальше. В этом тоже было что-то прекрасное. Не каждую книгу нужно выбирать.

Некоторые вещи просто созданы для того, чтобы их подержать в руках. Принять к сведению. И оставить.

Пожилой мужчина у окна крепко спал, очки сползли на нос, большая биография какого-то русского генерала распахнулась, как палатка, на его груди. Школьники перебегали через дорогу, их смех был резким на фоне дождя. Мужчина спрятал фляжку в пиджак, оглядываясь по сторонам, как будто миру было не всё равно.

Солнце медленными полосами скользило по полу, пробиваясь сквозь высокие окна, словно мягкий прожектор, освещающий обыденные вещи. Пыль плавала в свете, как забытые мысли.

Это напомнило мне, что мир не обязательно должен быть необычным, чтобы его можно было запечатлеть.

Однажды я наблюдал, как девочка-подросток читала вслух стихотворение, проговаривая каждую строчку шепотом, произнося слова с почти театральным благоговением.

Она даже не подозревала, что кто-то за ней наблюдает.

Я нацарапал:

«Мы настоящие лишь тогда, когда нас никто не оценивает».

Библиотека не излечила меня. Это слишком помпезно.

Но она сделала нечто меньшее.

Она заставила меня снова обратить внимание. На мягкость. На мелкие текстуры. На людей, спокойно проживающих свои истории рядом с моей.

Я записывал эти моменты, но не для того, чтобы просто запечатлеть их, а чтобы помнить, что я был их частью. Писать нужно было не для того, чтобы стать кем-то другим, а для того, чтобы вернуться к себе, по одному тихому наблюдению за раз. Чтобы собрать потерянное «я» воедино.

В какой-то момент я понял, что это и есть моя новая жизнь – не попытка стать кем-то большим, а медленное возвращение к себе, к человеку, который замечает мелочи.

Это было похоже на собирание себя заново. Без желания торопиться. Без цели «стать писателем». Я просто становился человеком, который что-то замечает, что-то чувствует, а не просто перерабатывает день за днем.

Я начал жаждать этих незамеченных уголков жизни, мест, где, казалось, никогда не происходило ничего «значительного». Как библиотекарь напевает себе под нос, расставляя книги по полкам, – тихая мелодия, теряющаяся под флуоресцентными лампами. Как дождь собирается в идеальные круги на скамейке у входа, отмечая время так, как никогда не смогут сделать никакие часы. Я садился на угловое место в библиотеке не для того, чтобы убежать от мира, а чтобы почувствовать себя связанным с ним более спокойным, менее требовательным способом.

В этих наблюдениях была определенная доброта, мягкость, которую я не позволял себе в течение долгого времени. Никакого давления, чтобы навешивать ярлыки или давать определения. Это было простое присутствие.

Я понял, что мне не нужны грандиозные повествования или сложные персонажи, чтобы оправдать свое писательство. Иногда одно предложение, нацарапанное на полях блокнота, казалось более честным, чем страницы структурированной прозы. Такое предложение, как: «Женщина у окна двенадцать раз мешает чайную ложку, прежде чем сделать глоток». Этого было достаточно. Оно не должно было быть частью большой истории. Это была сама история.

Постепенно я стал больше прислушиваться к тихим ритмам жизни – незаметной хореографии повседневности. Бариста дважды постукивает по стойке, ставя чашку. Продавец газет перелистывает страницы отработанным, почти медитативным движением. Эти небольшие повторения стали своего рода музыкой, тонкой партитурой моих дней. И записывая их, я не просто фиксировал их; я позволял себе принадлежать им.

Была свобода в том, что не нужно было превращать каждую мысль в нечто товарное. Я никому не был обязан этими наблюдениями. Они были моими, как разбросанные ракушки, собранные на тихом берегу. Каждая из них была несовершенна, но ценна только потому, что я видел ее, чувствовал и решил запомнить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.