Полная версия

Звон шумящих украшений. Первые модницы Верхней Волги

Абашевские племена

Следующим значимым явлением бронзового века лесостепной Евразии является абашевская культурно-историческая общность (КИО). На данный момент, учёными выделены три входящих в нее родственные культуры – уральская, доно—волжская и средневолжская, племена последней продвинулись выше и дошли до Верхней Волги, где обосновались, оставив после себя крупнейший курганный могильник Кухмарь у Плещеева озера, а также, совместный с сейминско-турбинскими племенами, удивительный клад ритуальных предметов близ города Галича.

В Ярославской области, совсем недалеко от исторического центра Переславля-Залесского, на северном берегу Плещеева озера, в излучине ручья Кухмарь, археологом Крайновым Д. А. был исследован обширный могильник Кухмарь, насчитывавший более чем 100 курганов – единственный в Верхнем Поволжье, принадлежащий абашевским племенам.

Другой уникальной находкой сделанной крестьянами в 1836м году в окрестностях села Туровское, близ города Галича в Костромской области, является так называемый галичский клад – комплекс предметов древнего шамана, имеющих ритуально-культовое назначение, возможно он сопровождал захоронение шамана или его кенотаф (имитация захоронения без самого покойника). Предметы имеют абашевское (браслеты, очковидные подвески) и сейминско-турбинское (ножи с зооморфной рукоятью) происхождение.

Племена, получили своё название от наименования села Абашево в Чувашии, где в 1925м году были открыты первые в этой местности курганы, помимо курганного обряда, абашевцы известны созданием колесниц и многочисленных металлических украшений.

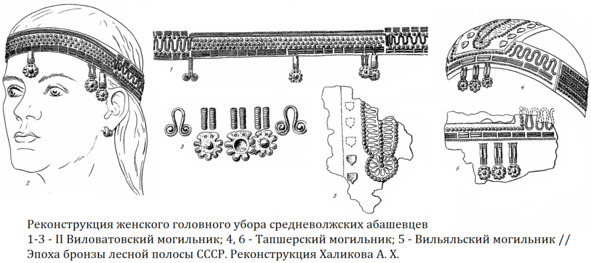

Гарнитур абашевских украшений

Комплекс украшений поволжских абашевцев дополняется традициями лесных постшнуровых культур, ранние абашевские украшения наследуют те же типы и делаются по той же технологии, что и украшения из фатьяновских памятников (височные кольца в полтора оборота, очковидные подвески, гривны, браслеты и перстни). Но позже начинают преобладать новые ярко выраженные черты типично абашевских украшений и новые технологии, которые будут характерны для этой культуры на протяжении всей истории ее развития. Гарнитур абашевских украшений состоит из большого числа мелких металлических бляшек, которые крепились на одежду и головные уборы. Это лепестковидные бляшки-розетки, отлитые по восковой модели, полушарные мелкие бляшки, спиральки, пронизи и медный бисер.

Головные уборы абашевских женщин

Одним из ярких и характерных признаков средневолжских абашевцев являются украшения головного убора. В женских погребениях сохранились остатки кожаных венчиков с нашитыми мелкими медными бляшками, пронизями и бисером. В районе лба и висков спускались подвески в виде лепестковых бляшек-розеток. Сзади к венчикам крепились «косники» из шнура с нанизанными медными пронизями и очковидными подвесками на конце. В одном из погребений к кожаной основе были пришиты три кожаные ленты различной длины – одна спускалась от правого виска до плеча, вторая – от левого виска до локтя, третья – от левого виска до колен. Полосы состояли из лепестковых розеток, горизонтально расположенных пронизок, полусферических бляшек и спиралей в виде волны.

Весь этот сложный комплекс украшений получил дальнейшее развитие в ахмыловской культуре, отдельные его элементы, преобразовавшись, дожили до современности в национальной одежде марийского и мордовского народов.

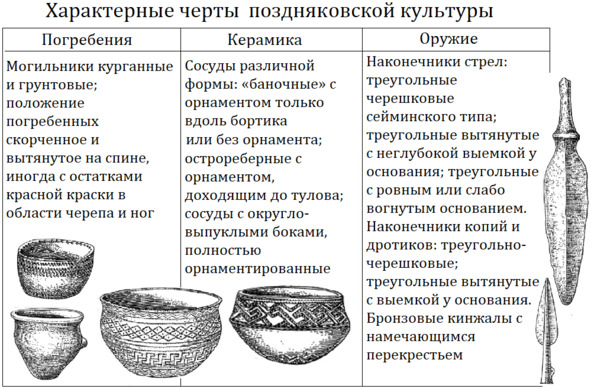

Поздняковские племена

В XV – XII вв. до н. э. Поволжье посетили новые племена – создатели срубной культуры степей Подонья и Южного Урала, прибыв на место, они встретили волосовцев и фатьяновцев, с которыми тесно взаимодействовали, таким образом сформировалась своеобразная культура, названная учёными поздняковская, по селу Поздняково близ города Мурома.

Поздняковцы, как и абашевцы, имеют свой собственный уникальный гарнитур украшений, который представлен височными кольцами, разнообразными бляхами, браслетами, бусами и бронзовой булавкой.

Наиболее часто встречаются бронзовые височные кольца, они были согнуты в полтора оборота либо из ровной пластины, либо из вогнутой пластины. Уникальным является височное кольцо из Борисоглебовского могильника Владимировской области, выполненное из золотой пластины, наложенной на бронзовую основу, по дужке кольцо украшено орнаментом, выдавленным на золотой пластине с внутренней стороны, до ее накладки на бронзовую основу. Аналогия этому кольцу имеется в могильнике срубной культуры в степной части Чувашии. Аналогичный технологический прием известен у ряда племен андроновской этнокультурной общности.

В памятниках поздняковской культуры встречены крупные и мелкие бронзовые бляхи, имеющие круглую или овальную форму, два парных отверстия, расположенных по краям, и украшенные точечным узором.

Бронзовые браслеты представлены несколькими типами: 1 – типично поздняковские широкие браслеты с заходящими концами, украшенные точечным пуансонным орнаментом, и без орнамента с несомкнутыми концами; 2 – срубно-андроновские тонкие браслеты с заходящими концами; 3 – андроновские браслеты, украшенные на концах спиралями.

Встречены остатки бронзовых бус бочонкообразной формы, а также мелкий бисер из сурьмы.

Уникальной является бронзовая булавка с шайбообразной головкой, имеющая западные аналогии, датируемые XV – XIV вв. до н. э.

Безусловно, фатьяновские, сейминско-турбинские, абашевские и поздняковские племена с их новыми «передовыми» технологиями производства ювелирных украшений, оказали огромное влияние на формирование яркого металлического убранства поволжских женщин, что нашло отражение в более поздних культурах.

Железный век на Верхней Волге

Формирование финно-угорского этноса

Культура сетчатой керамики

На рубеже II – I тыс. до н. э. культура степных металлургов на Верхней Волге, находясь в отрыве от своего основного массива, пришла в упадок. Местные природные условия и резкое похолодание привели к сокращению, а в дальнейшем и полному исчезновению поздняковских племён. В этот же период дают о себе знать новые лесные племена, находясь в привычной для себя среде и более стойкие к холодам, они переняли от степняков новые производящие формы хозяйства, стали держать скот и заниматься подсечно-огневым земледелием. Численность новых лесных племён стала быстро расти, в итоге они заняли всё пространство от Урала до Карелии и южной прибрежной полосы Финляндии.

Характерным признаком этих племён является керамика с сетчатым (псевдосетчатым, текстильным, ниточно-рябчатым) отпечатком, который означает, что для изготовления этих горшков использовалась ткань. Такая технология не имеет параллелей в предшествующих культурах эпохи бронзы, но имеет схожие элементы в культуре неолита1, это свидетельствует о ее местном субстрате. Одинаковая техника изготовления горшков племенами, расселившимися на обширных территориях, говорит об их культурном единстве, о генетическом родстве. Именно на этой базе в XII – VI вв. до н. э. происходило формирование этнических основ более поздних финноязычных народов.

Следуя теории Гумилёва Л. Н., население с сетчатой керамикой является суперэтносом, объединившим в субэтническую систему все финноязычные этносы со своими локальными особенностями.

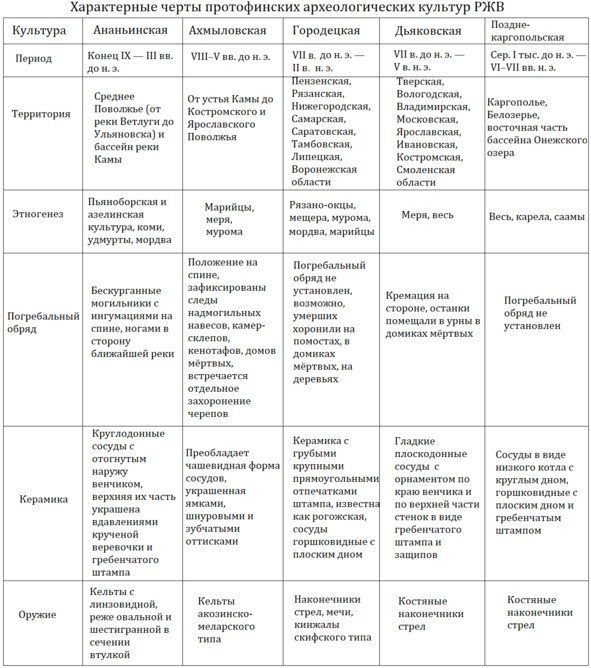

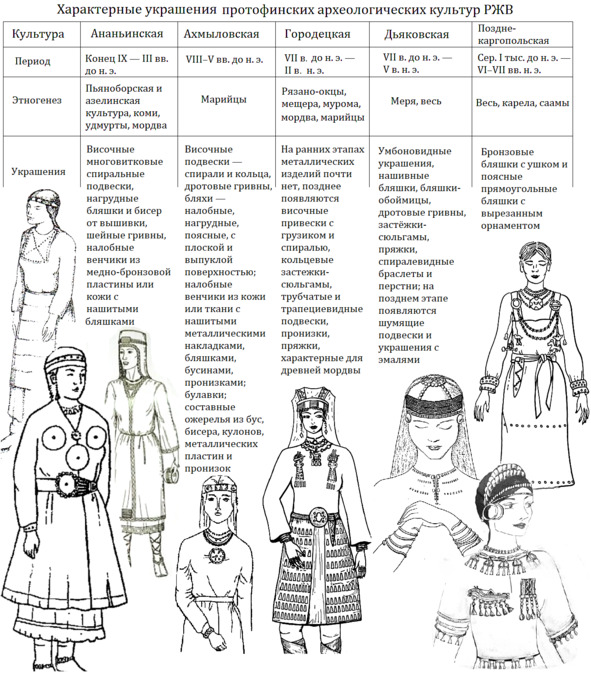

Протофинские культуры РЖВ

В эпоху раннего железа начинается формирование этнических основ будущих финноязычных народов. На базе культуры сетчатой керамики, под влиянием скифских, балтских, а также протосаамских племён, сложились пять своеобразных археологических культур – предшественниц различных финно-угорских этносов: ананьинская, ахмыловская, городецкая, дьяковская и позднекаргопольская.

Формирование женского финно-угорского убранства

Символизм финно-угорского мира нашел отражение в ярких женских украшениях, стиль которых начал формироваться на заре протофинских археологических культур, но окончательно приобрел свои уникальные отличительные особенности только во II – III вв. н. э. В это время, под натиском гуннских племён, из Западной Сибири на территорию финского мира приходят угорские и самодийские племена – представители кулайской археологической общности, в результате их взаимодействия с ананьинцами, в таёжном Прикамье возникает гляденовская культура, южнее, в Волго-Вятском междуречье формируется азелинская культура, именно в это время, в этих местах смешиваются символы финского и угорского миров, что находит отражение в пермском зверином стиле, а женский облик приобретает свой неповторимый звон бронзовых шумящих украшений.

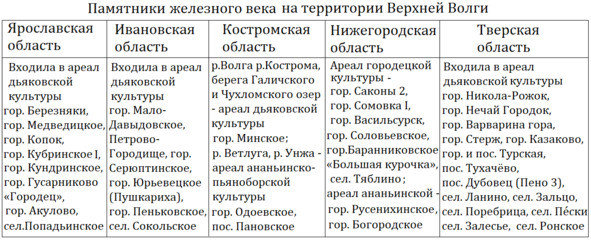

Поселения РЖВ на Верхней Волге

Ареал археологических культур

Интересующий нас регион представлен в основном дьяковской культурой, немного городецкой на юге Нижегородской области и ананьинско-пьяноборской – в Поветлужье.

Дьяковская культура охватила почти все Верхнее Поволжье, а период её существования растянулся на тысячу лет. Названа по городищу у бывшего села Дьяково в Коломенском парке в Москве, где в V в. до н.э. возникла культура москворецких городищ. На востоке дьяковская культура граничила с городецкой, граница проходила по реке Волге. Ананьинская КИО на Верхней Волге в период РЖВ была представлена ее вятско-ветлужским локальным вариантом, сменившимся пьяноборскими древностями, а в дальнейшем культурой древних марийцев. Позднегородецкую культуру, в свою очередь, сменила культура древней мордвы. Позднедьяковская культура, просуществовавшая дольше своих соседей, в VII веке н.э. пришла в упадок, москворецкие городища запустели, а в Верхнее Поволжье пришли племена древней мери.

Городища

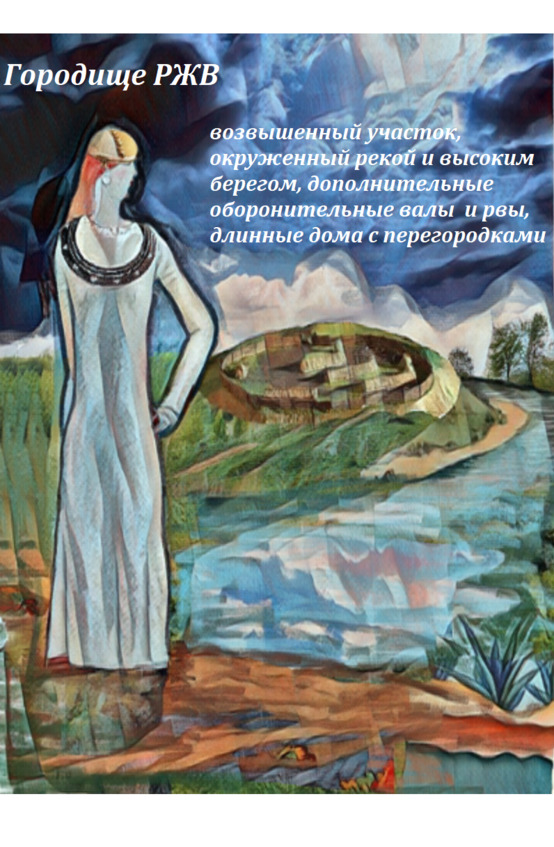

С наступлением эпохи раннего железа, главным типом поселения становится укрепленное городище, таких на Верхней Волге исследовано большое количество, существовали также небольшие поселения и неукрепленные селища.

Городища, как правило, располагались на возвышенных участках, окруженных естественными преградами – реками, высокими берегами, также возводились дополнительные оборонительные валы с деревянными стенами, вокруг копался глубокий ров.

Древнейший тип жилища – округлая полуземлянка с конической крышей. В V – II вв. до н.э. происходит быстрый рост населения, появляются первые крупные городища, жилища становятся длинными и разделяются перегородками на отапливаемые комнаты с очагами внутри и узкие холодные тамбуры. В более поздний период, на рубеже эр, появляются квадратные в плане небольшие бревенчатые постройки на опорных столбах с земляными полами и печами-каменками.

На городищах так же размещались кузницы и мастерские, где работали исключительно женщины, там найдено множество глиняных пряслиц, тигли, льячки, глиняные литейная формы, связанные преимущественно с производством бронзовых женских украшений.

Погребальный обряд

Древние поверья поволжских финнов

На Верхней Волге не обнаружено погребений периода РЖВ, исключение составляют грунтовые могильники в Нижегородской области, типа Сергач или Васильсурск, датированные сер. I тыс. н. э., для данной территории, это время является условной границей, разделяющей позднегородецкую и древнемордовскую культуры, поэтому мы отнесем их к эпохе раннего средневековья. Для ранних периодов городецкой и дьяковских культур могильники не характерны, умерших хоронили в домах мёртвых, на деревьях и помостах.

Подобные традиции сохранялись очень долго, в некоторых регионах они пережили железный век и продержались до прихода славян и образования Руси. В X веке арабский путешественник Ибн Фадлан, написал об увиденном им в Поволжье погребальном обряде следующее: «Делают для покойного ящик из дерева хаданга (белый тополь), кладут его внутрь него, заколачивают его над ним и кладут вместе с ним три лепешки и кружку с водой. Они ставят для него три куска дерева наподобие дышел, подвешивают его между ними и говорят: «Мы помещаем его между небом и землей, его постигнет дождь и солнце… И он остается подвешенным, пока не износит его время и не развеют ветры».

Обряд погребения на деревьях и помостах нашёл отражение во многих мордовских сказках2 и песнях3, устные предания, топонимика и этнографические данные свидетельствуют о том, что такая традиция в отдельных регионах Поволжья дожила до XX века.

В русском народном фольклоре сохранились предания о древнем погребальном обряде дославянского населения, избушка на курьих ножках взялась не на пустом месте, это дьяковский «домик мертвых», который ставился на пенёк или комлевую часть деревьев с корнями. В русской былине Соловей разбойник сидел на дереве в окружении человеческих костей, не зря же известный этнолог и художник Николай Рерих поместил его в «домик мёртвых на ножках».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В системе орнаментации сетчатой керамики принцип волосовской традиции – сплошное заполнение поля – оказался воплощён в форме сетчатой фактуры. Применение крупных зубчатых штампов – тоже волосовская черта. (Сидоров В. В., 2013, с. 11)

2

В сказке «Канева – колмо лелянь сазор» повествуется о том, как братья решили похоронить умершую сестру в лесу на помосте… в мокшанской сказке «Кафта урост» рассказывается о том, как девушка вместе с женихом хоронят брата на дереве… в мордовской сказке «Дуболго Пичай» братья отвезли свою умершую сестрицу в большой лес, на перекрёсток трёх дорог. Вырубили подставки, на них положили гроб… (Ваганова Е. Н., 2025, с. 146)

3

В песне «Кемаля» девушка просит отца: Не хорони меня на сельском кладбище, Ты вели отнести меня к большой дороге… Медью обили её дерево ветвистое, Серебром залили гроб её, изнутри покрыли золотом. Отнесли Кемалю к большой дороге, Положили Кемалю на перекрёстке трёх дорог… (Ваганова Е. Н., 2025, с. 146)