Полная версия

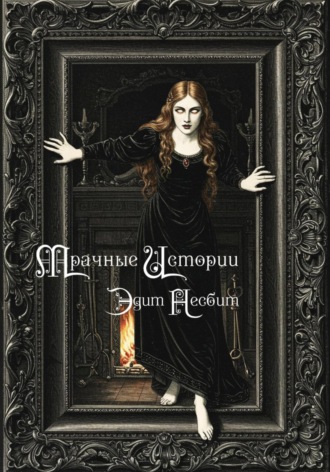

Мрачные истории

Эдит Несбит

Мрачные истории

ЭБЕНОВАЯ РАМА

Быть богатым – роскошное чувство, особенно когда успел хлебнуть лиха, прозябая на Флит-стрит в роли литературного поденщика, собирателя газетной мелочи, репортера, непризнанного журналиста – одним словом, занимаясь всем тем, что совершенно несовместимо с моим происхождением и прямой родословной от герцогов Пикардийских.

Когда моя тетушка Доркас умерла, оставив мне семьсот фунтов годового дохода и меблированный дом в Челси, я почувствовал, что жизнь больше ничего не может мне предложить, кроме немедленного вступления в права наследования. Даже Милдред Мэйхью, которую я доселе считал светом своей жизни, несколько потускнела в моих глазах. Мы с Милдред не были помолвлены, но я снимал комнаты у ее матери, пел с ней дуэтом и дарил ей перчатки, когда мог себе это позволить, что случалось нечасто. Она была милой, доброй девушкой, и я намеревался когда-нибудь на ней жениться. Очень приятно сознавать, что о тебе думает хорошенькая юная леди – это помогает в работе, – и не менее приятно знать, что она ответит «да», когда ты спросишь: «Вы согласны?»

Но, как я уже сказал, наследство почти вытеснило Милдред из моих мыслей, тем более что она как раз гостила у друзей за городом.

Не успел еще сойти первый лоск с моего свежего траура, как я уже сидел в кресле покойной тетушки перед камином в столовой моего собственного дома. Моего собственного дома! Это было великолепно, но довольно одиноко. И в тот момент я все-таки подумал о Милдред.

Комната была уютно обставлена мебелью из дуба и кожи. Стены украшали несколько довольно приличных картин маслом, но пространство над каминной полкой уродовала чрезвычайно скверная гравюра «Суд над лордом Уильямом Расселом» в темной раме. Я встал, чтобы рассмотреть ее. Я навещал тетю с завидной регулярностью, но не помнил, чтобы видел эту раму прежде. Она предназначалась не для гравюры, а для картины маслом. Рама была из превосходного черного дерева, с красивой и причудливой резьбой.

Я разглядывал ее с растущим интересом, и когда тетушкина горничная – я сохранил ее скромный штат прислуги – вошла с лампой, я спросил, давно ли здесь висит эта гравюра.

– Хозяйка купила ее всего за два дня до того, как слегла, – ответила она, – а вот раму… она не хотела покупать новую, вот и достала эту с чердака. Там много всяких любопытных старых вещей, сэр.

– А давно у тети была эта рама?

– О да, сэр. Она появилась задолго до меня, а я здесь уже семь лет, как на Рождество будет. В ней была картина – та тоже наверху, – но она такая черная и уродливая, словно закопченная каминная доска.

Мне захотелось увидеть эту картину. Что, если это какой-нибудь бесценный старый мастер, в котором моя тетушка видела лишь хлам?

Сразу после завтрака на следующее утро я отправился в кладовую.

Она была до отказа забита старой мебелью, которой хватило бы, чтобы обставить антикварную лавку. Весь дом был солидно меблирован в ранневикторианском стиле, и в эту комнату было сослано все, что не соответствовало идеалу «гостиного гарнитура». Столики из папье-маше с перламутром, стулья с прямыми спинками, витыми ножками и выцветшими вышитыми подушками, каминные экраны старинного дизайна, дубовые бюро с медными ручками, маленький рабочий столик с выцветшими, изъеденными молью шелковыми складками, свисавшими унылыми клочьями. На все это и на покрывавшую все пыль падал яркий дневной свет, когда я поднял шторы. Я пообещал себе, что со временем верну этих домашних богов в гостиную, а викторианский гарнитур отправлю на чердак. Но сейчас моей задачей было найти картину, «черную, как каминная доска», и вскоре, за грудой отвратительных натюрмортов, я ее нашел.

Горничная Джейн тут же ее опознала. Я осторожно снес картину вниз и осмотрел. Ни сюжета, ни цвета разобрать было невозможно. Посередине виднелось темное пятно, но была ли это фигура, дерево или дом, никто бы не смог сказать. Казалось, она написана на очень толстой доске, обтянутой кожей. Я решил отправить ее одному из тех умельцев, что омывают ветшающие семейные портреты водой вечной молодости – по словам мистера Безанта, это всего лишь мыло и вода; но тут же мне пришла мысль попробовать свои силы на уголке картины.

Энергично поработав несколько секунд банной губкой, мылом и щеткой для ногтей, я обнаружил, что очищать было нечего! Моей настойчивой щетке предстал голый дуб. Я попробовал с другой стороны; Джейн наблюдала за мной с добродушным интересом. Тот же результат. И тут до меня дошло. Почему доска такая толстая? Я сорвал кожаную окантовку, и панель разделилась надвое, упав на пол в облаке пыли. Это были две картины – их сбили гвоздями, лицом к лицу. Я прислонил их к стене, а в следующее мгновение уже сам прислонился к ней.

Потому что на одной из картин был я – идеальный портрет, ни единого упущенного оттенка выражения, ни единого неверного изгиба черт. Я – в костюме кавалера, «с локонами-фаворитками и всем прочим»! Когда это было сделано? И как, без моего ведома? Неужели это какая-то причуда моей тетушки?

– Боже, сэр! – пронзительный от удивления голос Джейн раздался у меня за спиной. – Какая чудесная фотография! Это был маскарад, сэр?

– Да, – пробормотал я. – Я… я думаю, мне больше ничего не нужно. Можете идти.

Она ушла, а я, с все еще бешено колотящимся сердцем, повернулся к другой картине. Это была женщина того типа красоты, что так любили Бёрн-Джонс и Россетти: прямой нос, невысокий лоб, полные губы, тонкие руки, большие, глубокие, сияющие глаза. На ней было черное бархатное платье. Портрет был в полный рост. Ее руки покоились на столе рядом с ней, а голова лежала на руках, но лицо было повернуто прямо вперед, и ее глаза ошеломляюще встречали взгляд зрителя. На столе рядом с ней лежали циркули и инструменты, назначение которых я не знал, книги, кубок и беспорядочная груда бумаг и перьев. Все это я разглядел позже. Кажется, прошла четверть часа, прежде чем я смог отвести от ее глаз свой взгляд. Я никогда не видел таких глаз. Они взывали, как глаза ребенка или собаки; они повелевали, как могли бы повелевать глаза императрицы.

– Прибрать пыль, сэр? – Любопытство вернуло Джейн. Я согласился. Я отвернул от нее свой портрет. И встал между ней и женщиной в черном бархате. Когда я снова остался один, я сорвал со стены «Суд над лордом Уильямом Расселом» и вставил картину с женщиной в ее прочную эбеновую раму.

Затем я написал в багетную мастерскую, чтобы заказать раму для своего портрета. Он так долго провисел лицом к лицу с этой прекрасной колдуньей, что у меня не хватило духу разлучить его с ней; из чего, как вы можете заметить, следует, что я по натуре человек довольно сентиментальный.

Новая рама прибыла, и я повесил свой портрет напротив камина. Тщательное изучение бумаг тетушки не дало никаких объяснений ни по поводу моего портрета, ни по поводу истории портрета женщины с чудесными глазами. Я лишь узнал, что вся старая мебель досталась тете после смерти моего двоюродного деда, главы семьи; и я бы заключил, что сходство было лишь семейным, если бы каждый, кто входил в комнату, не восклицал: «Какое поразительное сходство!» Я принял объяснение Джейн про «маскарад».

И на этом, можно было бы предположить, история с портретами закончилась. Можно было бы, то есть, если бы здесь не было написано еще так много всего. Однако мне тогда казалось, что дело закрыто.

Я поехал навестить Милдред; пригласил ее с матерью пожить у меня. Я старался избегать взгляда на картину в эбеновой раме. Я не мог забыть, ни вспомнить без особого волнения взгляд той женщины, когда наши глаза встретились впервые. Я боялся встретить этот взгляд снова.

Я несколько переустроил дом, готовясь к приезду Милдред. Столовую превратил в гостиную. Снес вниз много старинной мебели и после долгого дня перестановок сел перед камином и, откинувшись в кресле в приятной истоме, лениво поднял глаза на картину. Я встретил ее темные, глубокие карие глаза, и мой взор снова был прикован, словно сильным колдовством – тем самым очарованием, что заставляет порой подолгу смотреть в собственные глаза в зеркале. Я смотрел в ее глаза и чувствовал, как расширяются мои, ощущая в них жжение, похожее на жжение от слез.

– Ах, – сказал я, – как бы я хотел, чтобы вы были женщиной, а не картиной! Сойдите же! Ах, сойдите ко мне!

Я рассмеялся над собой, произнося эти слова, но, даже смеясь, я протянул руки.

Я не спал и не был пьян. Я был так же трезв и бодр, как любой человек в этом мире. И все же, когда я протянул руки, я увидел, как глаза на картине расширились, ее губы дрогнули – будь я проклят, если лгу, но это правда. Ее руки слегка шевельнулись, и по лицу скользнуло подобие улыбки.

Я вскочил на ноги. «Так дело не пойдет», – сказал я, все еще вслух. «Огонь в камине выкидывает странные фокусы. Нужно зажечь лампу».

Я взял себя в руки и направился к звонку. Моя рука уже была на нем, когда я услышал за спиной какой-то звук и обернулся – так и не позвонив. Огонь в камине догорал, и углы комнаты были погружены в густую тень; но, несомненно, там – за высоким резным креслом – было нечто темнее тени.

«Я должен разобраться с этим, – сказал я, – иначе я никогда больше не смогу смотреть себе в глаза». Я оставил звонок, схватил кочергу и разворошил тлеющие угли, заставив их вспыхнуть пламенем. Затем решительно отступил назад и посмотрел на картину. Эбеновая рама была пуста! Из тени резного кресла донесся шелест шелка, и из тени вышла женщина с картины – она шла ко мне.

Надеюсь, мне никогда больше не придется испытать мгновение такого пустого, абсолютного ужаса. Я не смог бы ни пошевелиться, ни вымолвить слова, чтобы спасти свою жизнь. Либо все известные законы природы были ничто, либо я сошел с ума. Я стоял, дрожа, но, слава богу, я стоял на месте, пока черное бархатное платье скользило по ковру ко мне.

В следующий миг меня коснулась рука – мягкая, теплая, человеческая, – и тихий голос произнес: «Вы звали меня. Я здесь».

От этого прикосновения и этого голоса мир словно совершил какой-то головокружительный полуоборот. Трудно выразить, но в тот же миг мне показалось не ужасным – и даже не необычным, – что портреты обретают плоть, а напротив, самым естественным, правильным и невыразимо счастливым событием.

Я положил свою руку на ее. Я переводил взгляд с нее на свой портрет. В свете камина я не мог его разглядеть.

– Мы не чужие, – сказал я.

– О нет, не чужие. – Эти сияющие глаза смотрели на меня снизу вверх, эти алые губы были так близко. С криком страсти – с чувством, будто я внезапно вновь обрел величайшее благо жизни, казавшееся безвозвратно утерянным, – я заключил ее в свои объятия. Она не была призраком, она была женщиной – единственной женщиной в мире.

– Как долго, – сказал я, – о, любовь моя, как долго я был лишен тебя?

Она откинулась назад, всем своим весом опираясь на мои руки, сцепленные у нее за головой.

– Как я могу сказать, как долго? В аду времени нет, – ответила она.

Это не было сном. Ах, нет, таких снов не бывает. Хотел бы я, чтобы они были. Разве во сне я вижу ее глаза, слышу ее голос, чувствую ее губы на своей щеке, подношу ее руки к своим губам, как в ту ночь – величайшую ночь моей жизни? Сначала мы почти не говорили. Казалось, достаточно было…

…после долгой скорби и боли

Вновь ощутить объятия любимой.

Очень трудно рассказывать эту историю. Нет слов, чтобы выразить то чувство радостного воссоединения, полного воплощения всех надежд и мечтаний жизни, которое охватило меня, когда я сидел, держа ее за руку, и смотрел в ее глаза.

Как это могло быть сном, если я оставил ее сидеть в кресле с прямой спинкой и спустился на кухню, чтобы сказать служанкам, что мне больше ничего не нужно, что я занят и не хочу, чтобы меня беспокоили; если я сам принес дров для камина и, войдя в комнату, нашел ее все там же – увидел, как повернулась ее головка, когда я вошел, увидел любовь в ее дорогих глазах; если я бросился к ее ногам и благословил день своего рождения, раз жизнь подарила мне это?

Ни одной мысли о Милдред. Все остальное в моей жизни было сном – это же было ее единственной, великолепной реальностью.

– Мне любопытно, – сказала она через некоторое время, когда мы вдоволь нарадовались друг другу, как могут радоваться истинно любящие после долгой разлуки, – мне любопытно, как много ты помнишь о нашем прошлом.

– Я ничего не помню, – сказал я. – О, моя дорогая госпожа, моя милая возлюбленная, я не помню ничего, кроме того, что люблю тебя, что любил тебя всю свою жизнь.

– Ты ничего не помнишь, совсем ничего?

– Только то, что я твой; что мы оба страдали; что… Расскажи мне, моя госпожа, все, что помнишь ты. Объясни мне все. Помоги мне понять. И все же… Нет, я не хочу понимать. Достаточно того, что мы вместе.

Если это был сон, почему он никогда не снился мне снова?

Она наклонилась ко мне, ее рука легла мне на шею и притянула мою голову так, что она оказалась на ее плече. «Я, должно быть, призрак», – сказала она, тихо смеясь; и ее смех пробудил воспоминания, которые я почти ухватил, но тут же упустил. «Но мы-то с тобой знаем правду, не так ли? Я расскажу тебе все, что ты забыл. Мы любили друг друга – ах нет, этого ты не забыл, – и когда ты вернулся с войны, мы должны были пожениться. Наши портреты написали перед твоим отъездом. Ты знаешь, я была более образованной, чем женщины того времени. Дорогой мой, когда ты уехал, они сказали, что я ведьма. Они судили меня. Они сказали, что меня сожгут. Лишь за то, что я смотрела на звезды и обрела больше знаний, чем они, им непременно нужно было привязать меня к столбу и позволить огню пожрать меня. А ты был так далеко!»

Все ее тело задрожало и сжалось. О, любовь моя, какой сон мог бы подсказать мне, что мои поцелуи успокоят даже это воспоминание?

– Накануне, – продолжала она, – ко мне действительно явился дьявол. До этого я была невинна – ты ведь знаешь это, не так ли? И даже тогда мой грех был ради тебя, ради тебя, из-за безмерной любви, что я питала к тебе. Дьявол пришел, и я продала свою душу вечному пламени. Но я получила хорошую цену. Я получила право возвращаться через свою картину (если кто-то, глядя на нее, пожелает этого), пока моя картина остается в своей эбеновой раме. Эта рама не была вырезана рукой человека. Я получила право вернуться к тебе. О, сердце моего сердца, и еще одно я выиграла, о чем ты скоро услышишь. Они сожгли меня как ведьму, они заставили меня страдать ад на земле. Эти лица, толпящиеся вокруг, треск дров и запах дыма…

– О, любовь моя! Довольно, довольно!

– Когда моя мать в ту ночь сидела перед моей картиной, она плакала и взывала: «Вернись, мое бедное, потерянное дитя!» И я пришла к ней, и сердце мое радостно билось. Дорогой, она отшатнулась от меня, она бежала, она кричала и стонала о призраках. Она приказала накрыть наши портреты и снова поместить их в эбеновую раму. Она ведь обещала мне, что мой портрет всегда останется там. Ах, все эти годы твое лицо было прижато к моему.

Она умолкла.

– Но человек, которого ты любила?

– Ты вернулся домой. Моего портрета уже не было. Тебе солгали, и ты женился на другой женщине; но я знала, что однажды ты снова придешь в этот мир, и я тебя найду.

– А вторая награда? – спросил я.

– Вторую награду, – медленно произнесла она, – я получила, отдав свою душу. Вот она. Если ты тоже откажешься от надежды на рай, я смогу остаться женщиной, смогу жить в твоем мире – смогу быть твоей женой. О, мой дорогой, после всех этих лет, наконец-то, наконец-то!

– Если я пожертвую своей душой, – медленно проговорил я, не думая о всей нелепости подобных разговоров в наш «так называемый девятнадцатый век», – если я пожертвую своей душой, я обрету тебя? Но, любовь моя, это же противоречие в терминах. Ты и есть моя душа.

Ее глаза смотрели прямо в мои. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, что бы ни могло произойти, в тот миг наши две души встретились и стали единым целым.

– Значит, ты выбираешь, ты сознательно выбираешь отказаться от надежды на рай ради меня, как я отказалась от своей ради тебя?

– Я отказываюсь, – сказал я, – отказываться от своей надежды на рай на каких-либо условиях. Скажи, что я должен сделать, чтобы мы с тобой могли сотворить наш рай здесь, как сейчас, моя дорогая любовь.

– Я скажу тебе завтра, – ответила она. – Будь здесь один завтра ночью, в полночь – это ведь время призраков, не так ли? – и тогда я выйду из картины и никогда в нее не вернусь. Я буду жить с тобой, и умру, и буду похоронена, и на этом все закончится. Но сначала мы будем жить, сердце моего сердца.

Я положил голову ей на колени. Странная сонливость одолела меня. Прижав ее руку к щеке, я потерял сознание. Когда я очнулся, серый ноябрьский рассвет призрачно брезжил в незанавешенном окне. Моя голова покоилась на руке, которая лежала – я быстро поднял голову – ах! не на коленях моей дамы, а на вышитой подушке кресла с прямой спинкой. Я вскочил на ноги. Я озяб и был одурманен сном, но я повернул глаза к картине. Там сидела она, моя дама, моя дорогая любовь. Я протянул руки, но страстный крик, готовый сорваться с моих губ, замер. Она сказала – в двенадцать. Ее малейшее слово было для меня законом. Поэтому я лишь стоял перед картиной и смотрел в эти серо-зеленые глаза, пока слезы страстного счастья не наполнили мои собственные.

«О, моя дорогая, моя дорогая, как же мне прожить эти часы, пока я снова не обниму тебя?»

Никакой мысли о том, что свершение и венец всей моей жизни были сном.

Я, пошатываясь, поднялся в свою комнату, рухнул на кровать и заснул тяжелым сном без сновидений. Когда я проснулся, был полдень. К ланчу должны были приехать Милдред с матерью.

И тут я разом вспомнил и о приезде Милдред, и о самом ее существовании.

Вот теперь-то и начался сон.

С острым ощущением тщетности любых действий, не связанных с ней, я отдал необходимые распоряжения для приема гостей. Когда Милдред и ее мать приехали, я встретил их радушно, но все мои любезные фразы, казалось, произносил кто-то другой. Мой голос звучал как эхо; мое сердце было в другом месте.

Тем не менее, ситуация была терпимой до того часа, когда в гостиной подали послеполуденный чай. Милдред и ее мать поддерживали разговор, наперебой сыпля изысканными банальностями, и я терпел это, как можно терпеть легкое чистилище, когда рай уже виден. Я смотрел на свою возлюбленную в эбеновой раме и чувствовал, что все, что может случиться, любая безответственная глупость, любая бездна скуки – все это ничто, если после этого она снова придет ко мне.

И все же, когда Милдред тоже посмотрела на портрет и сказала: «Какая знатная дама! Одна из ваших пассий, мистер Девинь?», я ощутил тошнотворное чувство бессильного раздражения, которое переросло в настоящую пытку, когда Милдред – как я мог когда-либо восхищаться этой смазливостью в духе картинок с шоколадных коробок? – бросилась в кресло с высокой спинкой, скрыв вышивку своими нелепыми оборками, и добавила: «Молчание – знак согласия! Кто это, мистер Девинь? Расскажите нам все о ней: я уверена, у нее есть своя история».

Бедная маленькая Милдред, сидевшая там, улыбаясь, безмятежная в своей уверенности, что каждое ее слово очаровывает меня – сидевшая там со своей несколько перетянутой талией, несколько тесными ботинками, несколько вульгарным голосом – сидевшая в кресле, где сидела моя дорогая дама, когда рассказывала мне свою историю! Я не мог этого вынести.

– Не сидите там, – сказал я, – оно неудобное!

Но девушка не вняла предупреждению. Смехом, от которого каждый нерв в моем теле завибрировал от раздражения, она сказала: «О, боже! Мне что, даже в том же кресле нельзя сидеть, что и вашей женщине в черном бархате?»

Я посмотрел на кресло на картине. Оно было тем же самым; и в ее кресле сидела Милдред. Тогда меня охватило ужасное чувство реальности Милдред. Неужели все это было реальностью? Неужели при удачном стечении обстоятельств Милдред могла бы занять не только ее кресло, но и ее место в моей жизни? Я встал.

– Надеюсь, вы не сочтете меня очень грубым, – сказал я, – но я вынужден уйти.

Не помню, на какую встречу я сослался. Ложь пришла на язык сама собой.

Я выдержал надутые губки Милдред с надеждой, что она и ее мать не станут ждать меня к ужину. Я сбежал. Через минуту я был в безопасности, один, под холодным, облачным осенним небом – вольный думать, думать, думать о моей дорогой даме.

Я часами бродил по улицам и площадям; я снова и снова переживал каждый взгляд, каждое слово, каждое прикосновение руки, каждый поцелуй; я был совершенно, невыразимо счастлив.

Милдред была полностью забыта: моя дама из эбеновой рамы наполнила мое сердце, душу и дух.

Услышав, как одиннадцать ударов пронеслись сквозь туман, я повернул и пошел домой.

Когда я добрался до своей улицы, я увидел толпу, бурлящую на ней, и сильный красный свет, заливающий воздух.

Горел дом. Мой.

Я протолкнулся сквозь толпу.

Картина моей дамы – по крайней мере, ее я мог спасти!

Взбегая по ступеням, я увидел, как во сне – да, все это было поистине похоже на сон, – я увидел Милдред, высунувшуюся из окна первого этажа и ломающую руки.

– Назад, сэр, – крикнул пожарный, – мы вытащим эту юную леди, будьте покойны.

Но моя дама? Я продолжал подниматься по лестнице – трещащей, дымящейся и горячей, как ад, – в комнату, где была ее картина. Странно сказать, я думал о картине лишь как о вещи, на которую мы будем с удовольствием смотреть в течение долгой и счастливой супружеской жизни, что нас ждала. Я никогда не думал о ней как о чем-то едином с ней.

Добравшись до первого этажа, я почувствовал, как чьи-то руки обвились вокруг моей шеи. Дым был слишком густым, чтобы я мог различить черты лица.

– Спасите меня! – прошептал голос. Я обхватил фигуру руками и, с каким-то странным неудобством, снес ее по шатающейся лестнице вниз, в безопасность. Это была Милдред. Я понял это, как только обнял ее.

– Назад! – кричала толпа.

– Все в безопасности! – крикнул пожарный.

Пламя вырывалось из каждого окна. Небо становилось все краснее и краснее. Я вырвался из рук, которые пытались меня удержать. Я взлетел по ступеням. Я пополз вверх по лестнице. Внезапно весь ужас ситуации обрушился на меня. «Пока моя картина остается в эбеновой раме». Что, если картина и рама погибнут вместе?

Я боролся с огнем и с собственным удушающим бессилием бороться с ним. Я продвигался вперед. Я должен был спасти свою картину. Я добрался до гостиной.

Ворвавшись в комнату, я увидел мою даму – клянусь, я видел – сквозь дым и пламя, протягивающую мне руки – мне, пришедшему слишком поздно, чтобы спасти ее и спасти радость всей моей жизни. Больше я ее никогда не видел.

Прежде чем я успел добежать до нее или крикнуть ей, я почувствовал, как пол поддался под ногами, и я провалился в огненный ад внизу.

Как они меня спасли? Какое это имеет значение? Они спасли меня как-то – будь они прокляты. Вся мебель моей тетушки была уничтожена. Друзья указывали, что, поскольку мебель была хорошо застрахована, неосторожность горничной, засидевшейся за книгой ночью, не причинила мне вреда.

Никакого вреда!

Вот так я обрел и потерял свою единственную любовь.

Я отрицаю, всей душой отрицаю, что это был сон. Таких снов не бывает. Снов, полных тоски и боли, предостаточно, но снов о полном, невыразимом счастье – ах, нет, это вся остальная жизнь – сон.

Но если я так думаю, почему же я тогда женился на Милдред, растолстел, поскучнел и преуспел?

Говорю вам, все это – сон; моя дорогая дама – единственная реальность. А какая разница, что ты делаешь во сне?

СВАДЬБА ДЖОНА ЧАРРИНГТОНА

Никто и подумать не мог, что Мэй Форстер выйдет замуж за Джона Чаррингтона; но он думал иначе, а то, что задумывал Джон Чаррингтон, странным образом сбывалось. Он сделал ей предложение, прежде чем уехать в Оксфорд. Она рассмеялась и отказала. Он снова сделал ей предложение, когда приехал домой в следующий раз. Она снова рассмеялась, вскинула свою изящную светлую головку и снова отказала. Он сделал ей предложение в третий раз; она сказала, что это превращается в дурную привычку, и смеялась над ним еще больше.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.