Полная версия

Родители и дети: ДНК Любви

В такие моменты эмоции ребенка не отражаются обратно, как от стены, и не усиливаются, как в увеличительном стекле – а поглощаются, перерабатываются и возвращаются в безопасном виде. Когда родитель остается спокойным в момент детского аффекта, это активирует у ребенка регуляцию вегетативной нервной системы, снижение уровня кортизола, укрепление нейронных связей в префронтальной коре, ответственной за саморегуляцию. И самое главное, у него формируется опыт, который понадобится в будущем: «Мое сильное чувство можно выдержать», «Я не один», «Это не катастрофа». Так рождается то, что во взрослом возрасте станет внутренним голосом, который скажет: «Мне страшно, но я справлюсь», «Я могу чувствовать», «Я не разваливаюсь от эмоций». Теперь вы понимаете, почему взрослые девушки-женщины, юноши-мужчины так болезненно переживают потрясения в разных сферах жизни. Они в буквальном смысле боятся своих эмоций и не способны управлять ими.

Как стать для ребенка таким контейнером? Самое интересное: мы уже многое умеем, но, к сожалению, пока не можем применять это во взаимодействии со своими детьми. Давайте разберем пример. Сотрудницу вызвал начальник и резко отчитал. Она не разрыдалась, не закричала, не ушла хлопнув дверью. Почему? Потому что она знает, что нельзя выплеснуть свои эмоции наружу в любой момент. Она умеет держать лицо. Знает, что важно сохранить отношения, и контейнирует свои чувства ради ситуации. Но та же самая женщина, возвращаясь домой, слышит плач младенца – и вдруг срывается. Кричит: «Да сколько можно?» Или отворачивается от него в глухом раздражении. Что произошло? Ребенок меньше, слабее, беззащитнее – и именно поэтому ему труднее всего контейнировать в себе неуравновешенного родителя. У взрослого, наоборот, есть все ресурсы, чтобы выдержать ребенка – если он сам не в состоянии истощения. Родительство требует той же эмоциональной зрелости, что и общение с начальником. Но на кону – не премия и не лояльность, а психика вашего малыша.

Попробуйте визуализировать свои эмоции и эмоции ребенка в пропорциях тела. Вы большой, ребенок маленький. Маленькие ручки, ножки, глазки и маленькие эмоции. Маленькие для нас, взрослых, но в масштабе личности ребенка они огромны, как вселенная. Скорее всего, накопленный вне дома стресс становится причиной того, что мы воспринимаем детские эмоции как что-то незначительное. Постарайтесь понять и запомнить все это. А еще лучше, выделите для ребенка отдельный эмоциональный контейнер и не смешивайте его с другими. Мне очень нравится, как английский психоаналитик Уильфред Бион объясняет суть контейнирования. Мама, папа или другой значимый взрослый становится сосудом, в который ребенок складывает свои эмоции. Если сосуд стабилен, надежен и не трескается – ребенок учится самостоятельно обрабатывать свои чувства.

Контейнировать – не значит быть идеальным. Достаточно быть устойчивым, чтобы не разваливаться от крика, страха или злости ребенка. Это не всегда легко. Но это – основа эмоционального фундамента человека. Младенец не требует, чтобы вы были всегда веселым. Он нуждается в том, чтобы вы были безопасным. Чтобы ваши глаза говорили: «Ты в порядке, и я тоже. Мы справимся».

Ощущение безопасности – это не просто идея. Это телесное чувство, которое закладывается в самые ранние месяцы жизни – еще до того, как ребенок начнет говорить, понимать слова или осознанно отличать себя от мамы. Для младенца мы – это и есть мир. А наше тело – это пространство, в котором он живет. Младенец не ищет смысла. Он ищет ритм. Он слушает, как дышит мама. Как она говорит. Как поднимается и опускается ее грудь. Как его качает папа. Как шепчет бабушка. Эти ритмы становятся его первой музыкой – той, что учит: «У всего есть порядок, у всего есть повторяемость», «У всего есть структура». А там, где есть структура, появляется ощущение, что хаос можно выдержать.

Когда родитель устает, злится или тревожится, младенец не знает причину этого. Он улавливает только одно: «Мне страшно быть рядом с тем, кто не держит себя в руках». Ребенок не умеет объяснять. Но он умеет чувствовать. И его тело моментально реагирует: учащается пульс, сжимается живот, начинается плач. Это не каприз. Это тревога тела. Поэтому родительство – это в первую очередь не контроль над ребенком, а регуляция себя. Тело родителя – это не просто кожа, мышцы и тепло. Это проводник смысла: «Ты принадлежишь». Ощущение принадлежности – одна из базовых психологических потребностей. Но до того, как стать осознанной, она переживается на уровне прикосновений и включенности. Когда ребенка берут на руки – не как груз, а как человека, когда его телу радуются – не по долгу, а по любви, когда он ощущает, что его вес – не в тягость, а в радость, он запоминает: «Я не случайный», «Я – часть», «Меня носят не потому, что должны, а потому, что хотят». И тогда в будущем он будет носить себя с этим же чувством спокойной ценности.

Только представьте: ваши прикосновения к ребенку способны строить и разрушать личность малыша. Я думаю, вы слышали про окситоцин. Если бы у заботы был биохимический маркер, это был бы он. Это не просто гормон любви, как его иногда называют в популярной психологии. Это – гормон привязанности, доверия и социальной устойчивости. Он вырабатывается в теле не только во время сильных эмоций, но и в ответ на простые нежные касания.

Именно прикосновения – главный триггер этого гормона у младенца. Когда мама бережно гладит ребенка, обнимает, держит на руках – в его теле запускается волна окситоцина. Эта волна не только делает ему телесно хорошо, но и формирует внутреннюю карту: «Мир – это безопасно», «Близость – это приятно», «Другому можно доверять». Исследования показывают, что даже небольшое регулярное тактильное взаимодействие в младенческом возрасте усиливает иммунитет, стабилизирует дыхание, улучшает рост и развитие у недоношенных детей, укрепляет привязанность и снижает тревожность.

Однажды я общался с вечно занятой мамой. Она жаловалась на болезненность девочки и слабый иммунитет. На вопрос, как часто она обнимает ребенка, мама ответила: «Очень редко». Я дал рекомендацию уделять 15–20 минут в день на тактильную связь с дочерью. Результат не заставил себя ждать: крепкий иммунитет, редкие болезни. Иногда болезненность ребенка – это единственный способ привлечь к себе внимание.

Возможно, я выражусь высокопарно, но окситоцин – это молекула памяти о любви. Все, что происходит с телом младенца в первые месяцы, записывается в эмоциональную базу данных – не словами, а ощущениями. Если прикосновения были мягкими, частыми, предсказуемыми – мозг учится: «Близость = безопасность», «Люди = источник тепла», «Контакт = радость». Если телесной связи было мало, если она была тревожной или болезненной – мозг фиксирует: «Близость = опасность», «Прикосновение = непредсказуемость», «Лучше держаться подальше». Во взрослой жизни уровень окситоцина и способность к его активации напрямую будут связаны с доверием к партнеру, умением строить надежную привязанность и регулировать конфликты без агрессии.

Рекомендации родителям, как активировать окситоцин через прикосновение:

• Обнимайте ребенка по любви и по расписанию. Да, вам не показалось, по расписанию в том числе. В суете дел мы упускаем контакт с ребенком. Нас не всегда переполняет любовь и нежность. Поэтому, когда родитель знает, что пришло время обнять ребенка, это может стать прекрасным ритуалом сближения, который будет полезен для каждого.

• Не бойтесь держать ребенка на руках – особенно, когда он сам этого просит. Делайте это осознанно. Старайтесь быть рядом не только физически, но и эмоционально. Не отвлекайтесь на разговоры с членами семьи или на телефон. Выключите музыку, телевизор и на несколько минут присоединитесь к малышу всем своем естеством.

• Создайте ритуалы телесной близости. Утренний массаж ладошек, вечернее поглаживание спины после купания перед сном. Гладьте кожу, лицо, стопы, ладони. Эти зоны – главные «приемники» окситоцина.

• Улыбайтесь, когда прикасаетесь. Эмоция + прикосновение = глубокий отпечаток в памяти. Ваша улыбка транслирует больше безопасности, чем вы думаете. Это знак любви для ребенка.

• Не бойтесь избаловать ребенка. Избаловать можно подарками, но не объятиями. Контакт кожа к коже – лучшая игрушка для вашего младенца.

В течение дня сделайте паузу и спросите себя:

• Сколько раз я прикасался(-лась) к ребенку с любовью, а не потому, что «надо»?

• Какие прикосновения мне самому(-ой) были особенно важны в детстве?

• Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы тело ребенка почувствовало: «Ты в безопасности», «Ты любим»?

• Когда я прикасаюсь к ребенку – какие сигналы подает мое тело?

• Как меняется тело малыша после нескольких секунд моего спокойного прикосновения?

Возьмите ребенка на руки – не для того, чтобы что-то сделать, а просто чтобы побыть вместе. Почувствуйте его дыхание, вес, запах. Скажите телом: «Я здесь», «Ты в безопасности», «Я – твой дом». Один раз в день прикладывайте к груди ребенка и слушайте сердцебиение – это будет контакт «сердце к сердцу».

Чего стоит избегать:

• Резких движений, особенно в первые месяцы.

• Частых перекладываний от одного взрослого к другому.

• Долгого отсутствия телесного контакта.

• Игнорирования сигналов тела ребенка: выгибание, плач, вздрагивания, т. д.

• Внутреннего напряжения: ребенок ощущаете не то, что вы говорите – а то, как вы дышите, с какой интонацией произносите слова.

Давайте подробнее разберем, как формируется базовая безопасность через голос. Если тело родителя – это пространство, в котором младенец учится быть, то голос – это вибрация, в которой он учится успокаиваться. Голос мамы и папы младенец слышит еще до рождения – в животе, сквозь амниотическую жидкость, через стенку живота и сердца. Голос мамы – это первый звук мира, и потому – его основа, его музыка, его ритм. После рождения младенец приходит в новый, яркий, наполненный шумами мир. И именно голос близкого взрослого становится тем якорем, который возвращает его к переживанию предсказуемости: «Этот звук я знаю», «Этот голос я слышал», «Этот тембр – мой дом».

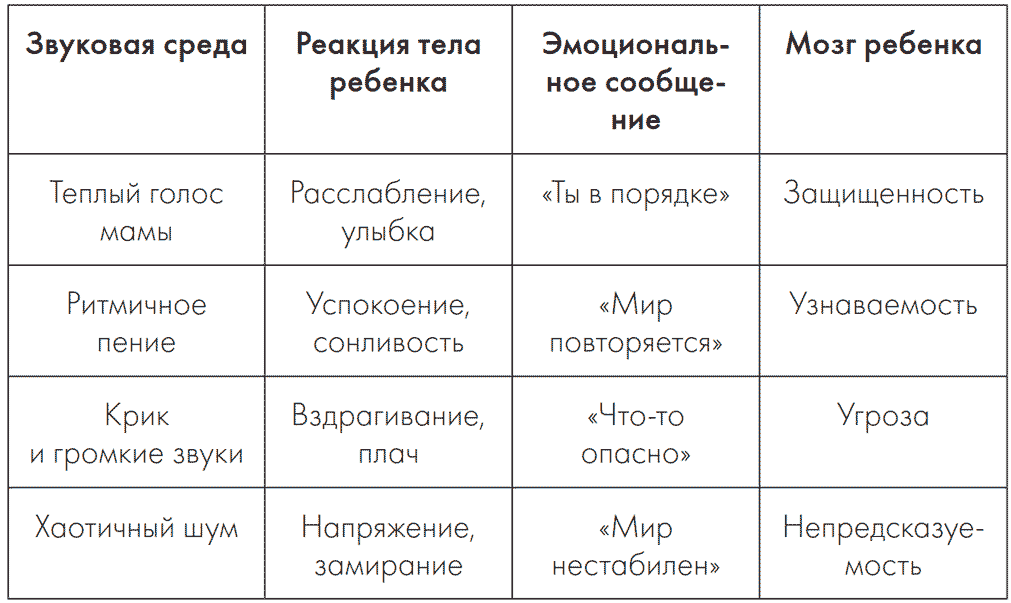

Все, что окружает младенца в первые месяцы жизни, он впитывает ушами и телом одновременно. Он не различает слов, но улавливает все: напряжение, покой, угрозу, ласку, громкость, повторяемость. Его мозг буквально строит карты реальности на основе того, как звучит этот мир. Безопасный мир звучит ритмично, тепло, предсказуемо. Опасный мир звучит резко, прерывисто, громко, без пауз. До года ребенок не понимает смысла слов. Он улавливает тембр – как звучит голос мамы и папы: мягко, грубо, холодно, тепло? Как родители говорят между собой? Немаловажную роль играет интонация и мелодика. На что похожа речь? На пение, команду или пугающий шум? Именно через эти параметры младенец делает вывод о том, безопасно рядом или тревожно.

Малыш слышит не только голос мамы и папы. Он слышит все: как шумит вода, как хлопает дверь, как лает собака, как звенит телефон, как звучит смех или крик. И все это записывается в его нервной системе как сигналы: можно ли здесь быть? Можно ли расслабиться? Можно ли доверять этой звуковой реальности? Если взрослые часто кричат, ругаются – нервная система ребенка привыкает к тревоге. Он начинает жить в напряжении и постоянно ожидает угрозу от контакта с другими людьми. Если же в доме звучит музыка, речь взрослых наполнена теплом, если малыш слышит песенки и шепот, если ему читают сказки – он формирует опыт спокойного, гармоничного существования в мире.

Исследования нейропсихологов доказывают, что голос родителя напрямую влияет на активацию парасимпатической нервной системы, отвечающей за расслабление. Эксперименты в семьях с детьми до года показали: семьи, в которых поддерживалась эмоционально теплая атмосфера, не было ругани, криков, резких звуков, ребенок проявлял стабильность в поведении и реакциях. И наоборот, в семьях с непредсказуемым и пугающим аудиальным фоном дети вели себя капризно, у них нарушался режима сна, появлялась тревожность и болезненность.

Чтобы помочь ребенку сформировать безопасное восприятие мира, придумайте голосовые ритуалы – объедините телесную близость и слова. Например, это могут быть мантры-обнимашки – фразы, которые вы будете повторять при укачивании или переодевании ребенка: «Моя радость, моя любовь, мое счастье со мной, а я с тобой». Это всего лишь пример. Почувствуйте сердцем, что вы хотите говорить ребенку. Не отвлекайтесь на телевизор и гаджеты. Ребенок нуждается в осознанном контакте. Вы можете спеть для него песенку, даже если не умеете. Это могут быть колыбельные либо мелодии, которые интонационно передают вашу любовь к ребенку. Разговаривайте с ребенком всегда, даже когда он не отвечает. Описывайте, что делаете: «Сейчас мы наденем кофточку. Вот ручка. Вот вторая. Вот носик-курносик».

Еще примеры голосовых ритуалов:

• Голосовой ритуал сна. Придумайте фразу, которую вы будете повторять каждый день перед сном – с одной и той же интонацией, скоростью, ритмом. Например: «Мама рядом. Все хорошо. Доброй ночи, малыш». Когда формируем запоминающийся речевой посыл, мы создаем звуковую дверь в сон, даем сигнал: «Можно расслабиться».

• Шепот как якорь безопасности. Используйте шепот не только для успокоения, но и для общения. Когда вы шепчете, ребенок автоматически замирает, сосредотачивается, подключается к вам. «Ты мой любимый, родной, нежный – я с тобой». Шепот – это интимная форма звучания, дающая ребенку опыт: «Это только для меня». Ребенку важно узнавать звучание, принадлежащее только ему. Иначе как среди такого количества звуков понять, что ему есть место в этом мире?

• Музыкальные повторы. Пойте одну и ту же песню утром, во время кормления, во время прогулки. Повторяемость создает звуковую структуру безопасности, на которую можно опереться. Таким образом формируется единое поле, в котором ребенок осознает себя в контакте со взрослым.

• Слушание звуков вместе. Замолкайте и слушайте вместе: как капает вода, как поет птица, как шумит чайник. Говорите: «Это дождик», «Так шумит ветер», «Все хорошо, я рядом», «Не бойся, тебе ничего не угрожает». Это учит ребенка не бояться звуков мира, а быть в диалоге с ним. Родитель становится переводчиком смыслов для ребенка.

Важно находить время для звуковых ритуалов и делать их регулярно. Да, спонтанный контакт приветствуется, но если вы найдете возможность каждый день выделять по 20 минут на осознанный диалог с ребенком, будет прекрасно. Обращайте внимание на реакцию ребенка. Как меняется дыхание. Как он замирает и прислушивается к звукам. Как расслабляются ручки, ножки, плечи, лицо. В ответ ребенок может также произносить звуки, подтверждая, что ему нравится. Не бойтесь быть смешными, даже если слова, которые говорите, нелогичны. Для ребенка ваш голос – это мелодия безопасности, которая не нуждается в переводе и глубоких смыслах. Ваше звучание не должно быть идеальным. Оно должно быть теплым, живым и настоящим. Когда наш голос наполнен любовью – мы создаем тот самый внутренний голос ребенка, который в будущем однажды скажет ему: «Ты в порядке. Я рядом. Все хорошо».

Ниже вы увидите очень простую, но эффективную таблицу, которая поможет регулировать звуковое поведение рядом с ребенком:

Существует еще одна форма взаимосвязи с ребенком, которая фундаментально влияет на ощущение безопасности. Это взгляд. Взгляд – это подтверждение присутствия. Это важная форма признания: «Я вижу тебя. А значит – ты есть. Ты существуешь». Зрительный контакт между младенцем и взрослым – не просто милый момент. Это мощный канал передачи эмоциональной информации, на котором выстраивается глубинное чувство принадлежности, защищенности и внутренней целостности.

Почему взгляд так важен в первые месяцы жизни младенца? По исследованиям Тиффани Филд и Даниэль Стерн, младенец активно реагирует на лица, обращенные к нему, и способен различать эмоции по выражению глаз и мимике уже в первые недели. Если взрослый смотрит на ребенка с мягкостью, радостью, интересом, у младенца активируется лимбическая система, выделяются эндогенные опиаты и окситоцин, стабилизируется сердцебиение и дыхание. Это физиология любви. Через взгляд. Попробуйте нейтрально и без эмоций смотреть на младенца какое-то время. Смотрите прямо в глаза, и вы увидите суету, сомнения и растерянность. Через взгляд ребенок быстро считает пространство на безопасность.

Взрослые часто смотрят – но не видят. Глаза безучастно скользят по ребенку, а голова пребывает в телефоне либо в размышлениях и воспоминаниях. В такие моменты дети капризничают и беспокоятся. Причина такого поведения в том, что ребенок строит собственные ощущения на реакцию, которую видит в глазах родителя. Если там отстраненность, раздражение или пустота, он делает вывод: «Меня нет», «Я лишний», «Я не окей».

Если родитель внедряет осознанный зрительный контакт в общение с ребенком, активируется зеркальная нейронная система, формирующая способность к эмпатии и социальному взаимодействию. Укрепляется префронтальная кора, ответственная за регуляцию эмоций и поведение. Усиливается выработка окситоцина и эндогенных опиатов, которые обеспечивают чувство комфорта и принадлежности. Запускаются процессы самоузнавания, становления «Я» в отражении лица другого человека. Психоаналитик Питер Фонаги писал: «Ребенок впервые понимает, кто он – глядя в глаза матери, которая отражает его чувства».

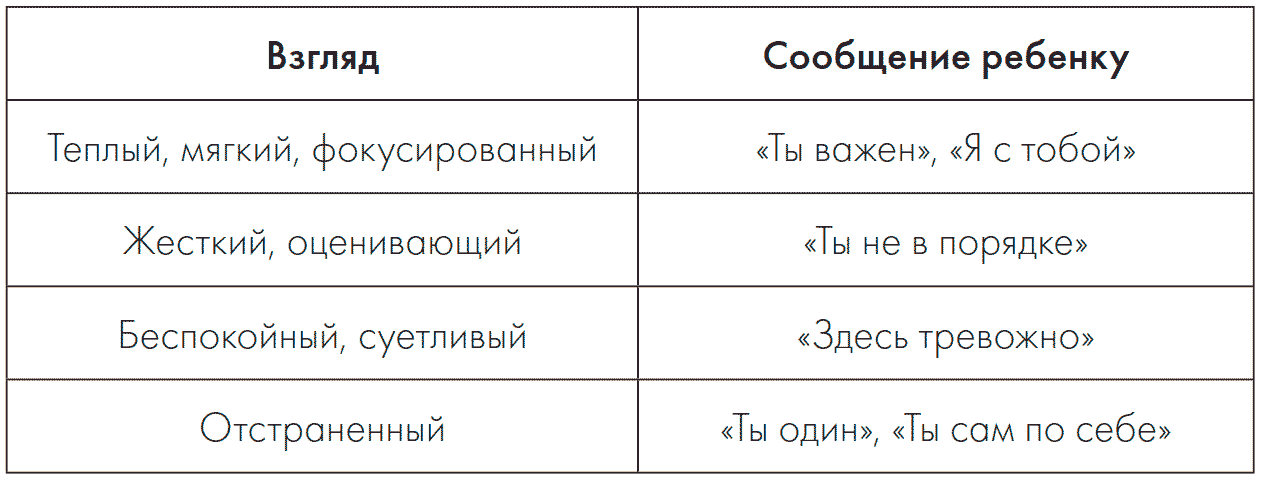

Что говорит взрослый взглядом?

Даже не говоря ни слова, мы внедряем в нервную систему ребенка эмоциональные шаблоны, которые он потом понесет в мир. Какими будут эти шаблоны – мы можем только предполагать. Для примера давайте возьмем установку: «Я – неудобный» и посмотрим, как она может повлиять на ребенка в будущем. Если на каждый детский призыв, улыбку, лепет – глаза родителя не отвечают, он формирует базовое убеждение: «Моя инициатива – лишняя». Во взрослом возрасте это преобразуется в страх быть навязчивым, нездоровую самооценку, привычку подавлять желания. Вполне возможно, что отсутствие контакта глазами также приведет к генерализованной тревоге, к хроническому напряжению, страху оценки и перфекционизму.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются миллионы детей по всему миру, – это расстройства пищевого поведения. Когда эмоции ребенка не замечали, а голод становился единственным, на что стабильно реагировали родители, тело учится отождествлять чувства с едой: «Я плачу – мне дают молоко». Но если при этом на ребенка никто не смотрит, никто его не слышит, не обнимает – пища становится заменой контакта, а не его частью. Во взрослом возрасте это может перерасти в компульсивное переедание, анорексию (контроль над питанием как попытка быть «незаметным»), булимию (цикл вины и наказания). И за всем этим – стремление через тело стать нужным, получить то, о чем невозможно было попросить в детстве.

Многие родители удивляются, когда их повзрослевшие дети обнаруживают у себя тот или иной диагноз либо расстройство. Важно понимать: проблемы не появляются внезапно. Они начинаются с того, что маленький человек звал – и не был услышан. С глаз, которые искали внимания – и не получили ничего. С души, которая хотела быть рядом – а научилась не мешать.

Но хорошая новость в том, что эти истории можно переписать. Там, где взрослый вдруг учится смотреть. Замедляться. Видеть. Отражать. Пусть не с первого раза. Пусть не идеально, но по-настоящему. Потому что даже если ребенок уже вырос – в каждом из нас живет младенец, который просто хочет, чтобы на него посмотрели с любовью. И сказали: «Ты не мешаешь. Ты не лишний. Ты нужен».

В младенчестве ребенок не знает слов «тревога», «изоляция» или «психотравма». Но он знает, когда его не встречают глазами. Он чувствует: «Я зову, а на том конце пусто». Поэтому, когда вы смотрите на своего ребенка, смотрите не глазами, а душой. Смотрите не потому, что «надо», а потому что он – чудо, которое хочет быть увиденным. Потому что из одного взгляда может родиться целая личность – уверенная, что она важна, ценна и любима.

Практики зрительного контакта:

• Танец взглядом. Возьмите ребенка на руки. Смотрите ему в глаза, ничего не говоря. Просто дышите, улыбайтесь и бережно двигайтесь. Можно с музыкой или в тишине. Начните танцевать глазами. Через минуту вы увидите, как малыш расслабляется, тянется, входит с вами в танец и эмоциональный контакт.

• Доброе утро глазами. Каждое утро, встречаясь с малышом, смотрите на него так, как будто вы давно ждали встречи: с теплом, любовью и вниманием. Это – старт его дня и формирование первого ощущения «меня ждут». Сопроводите взгляд улыбкой и легкими прикосновениями.

• Играйте при помощи глаз. Это могут быть простые игры: «ку-ку», прятки, «поймай взгляд». Такие действия активируют ориентировочную реакцию и обучают ребенка понимать, что взаимодействие через глаза – это радость.

В течение дня старайтесь наблюдать за тем, сколько раз вы действительно встретились глазами с ребенком. Какой или каким вы были в эти моменты? Улыбались? Были задумчивы? Устали? Что вы видите в глазах ребенка? Что вам хочется отражать в его глазах завтра? Если мы хотим стать опорой для внутренней стабильности малыша, все описанное выше крайне важно.

Честно признаюсь, я несколько раз переписывал завершение этой главы. Не нравилось – и все. В какой-то момент проскользнула мысль: «А что, если бы младенец мог передать родителю послание в виде письма под названием “О каком родителе я мечтаю?”». Как мне кажется, получилось бы следующее:

Мама, папа… я не умею говорить, но я чувствую все и очень сильно вас люблю. Я чувствую, как вы держите меня. Я чувствую, как звучит ваш голос. Я чувствую, когда вы рядом не только телом, но и душой. Я чувствую вас – даже тогда, когда вы думаете, что меня слишком мало, чтобы понять. Я еще не умею объяснить, но я уже знаю, какой родитель делает мне хорошо. Я уже знаю, где мне спокойно, а где тревожно.

Я хочу, чтобы рядом был родитель, который дышит медленно. Который не спешит. Который не тащит меня в этот шумный непонятный мир, а знакомит меня с ним – мягко, с уважением. Я хочу видеть глаза, которые смотрят на меня с любовью. Без ожидания, что я быстро все пойму. Без тревоги, что я снова заплачу. Без раздражения. Просто глаза, в которых я – радость, а не задача. Я хочу быть с теми, кто умеет не бояться моих слез. Кто не пугается моей злости. Кто не убегает, когда я не могу заснуть.

Мне не нужно, чтобы вы все решали – мне нужно, чтобы вы просто были. Я хочу чувствовать руки, которые держат меня не потому, что так надо, а потому, что им хорошо со мной. Я чувствую, когда прикосновение теплое, а когда уставшее. Я запоминаю, как это – быть в объятиях, где я могу расслабиться, а не зажаться.

Я хочу, чтобы рядом был взрослый, который сам умеет быть в покое. Потому что только так я могу научиться этому. Если вы все время в тревоге, если вы не замечаете себя – как я научусь замечать себя?

Я жду, что вы научите меня быть в этом мире. Но сначала – научите меня, что рядом с вами – безопасно. Не потому, что вы все знаете. А потому, что вы умеете быть живыми, настоящими, добрыми. Сами к себе – и ко мне.

Наши дети не требуют от нас совершенства. Они ждут, что мы будем настоящими и искренними. Не требуют знать ответов на все вопросы – а ждут нашего присутствия. Они прощают наши ошибки, но не забывают, что нас не было рядом. Они говорят с нами через плач, крики, зажатость. Это письма, которые наши дети отправляют в мир – в надежде, что взрослые их услышат:

Мама, папа… Я не знаю, что такое тревога. Но я чувствую, когда все внутри сжимается. Когда воздух становится колючим, даже если никто не кричит. Когда ваши руки вроде бы держат, но в них – спешка, раздражение, упрек.

Я не умею объяснить, но я чувствую, когда ваше тело рядом, а душа далеко. Когда вы рядом физически, но все внимание – не на мне. В телефоне. В мыслях. В усталости. В ком-то другом.

Я зову вас – не потому, что капризничаю. А потому, что мне страшно быть одному в этом мире. Мне тревожно, когда ваши эмоции как погода, которую нельзя предсказать. Сегодня вы ласковые. Завтра – злитесь, и я не понимаю почему. Я смотрю на вас и думаю: «Я сделал что-то не так?» Мне тревожно, когда вы торопитесь со мной. Когда меня одевают быстро, кормят быстро, укачивают быстро. Как будто я – дело в списке. А я – не дело. Я – живой. И мне нужно время, чтобы чувствовать, что рядом – не только рука, но и сердце.