Полная версия

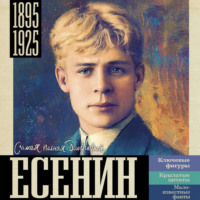

Есенин

Отношения между родителями Сергея, Александром Никитичем Есениным и Татьяной Федоровной Титовой, были весьма сложными, и не потому, что жить им приходилось порознь. Многие из мужчин, уехавших на заработки в города, оставляли жен с детьми в деревнях и посещали их наездами. С одной стороны, жизнь в деревне была дешевле, чем в городе, да и за хозяйством нужно было кому-то присматривать, а с другой – «добытчикам» не хотелось стеснять себя, ведь почти у каждого в городе были «подженки». Александр Никитич уехал в Москву в двенадцатилетнем возрасте и начал делать карьеру в мясной лавке – от мальчика на побегушках до приказчика. Выбиться в купцы ему так и не удалось, но он все же состоял при «чистой» городской службе и не бедствовал. В целом – хорошая партия, но Татьяна не любила Александра и вроде как собиралась выходить за другого, но ее отцу хотелось пристроить дочь получше, вот и выдал ее за нелюбимого. Свадьбу сыграли в июле 1891 года. Жениху было восемнадцать, а невесте – шестнадцать, самый брачный возраст.

Сергей был вторым ребенком молодой пары. Первенец, названный Петром, умер, не дожив до года. После Сергея Татьяна родила двух девочек – Ольгу и Анну, которые тоже умерли в младенчестве. А вот двум другим дочерям – Екатерине, родившейся в 1905 году, и Александре, появившейся на свет в 1911 году, посчастливилось выжить. Три выживших ребенка на троих умерших – не самый плохой расклад по тем временам, бывало и хуже. Впрочем, не три на три, а четыре на три, ведь у Татьяны был еще один сын, которого она родила в октябре 1902 года. Родила не от мужа, но назвала его именем и вскоре после того потребовала развода. Дело дошло до суда, но развода Татьяна так и не получила. Александр Никитич простил жену (сам, видно, тоже был не без греха), однако прижитого на стороне ребенка воспитывать не пожелал.

«В Рязани мать встретилась с человеком, от которого впервые в жизни познала ласку, внимание и заботу, – писал Александр-младший, получивший отчество Иванович и фамилию Разгуляев. – Но не долгой была их дружба. Очень часто в Рязань приезжал законный муж Татьяны Федоровны и требовал ее возвращения. Ради семейного уюта, ради сына Сергея, мать долгое время не соглашалась, продолжала жить в Рязани. Вскоре родился второй сын – Александр. Двоих сыновей воспитывать стало тяжело, и мать была вынуждена обратиться в Народный суд с требованием развода или же паспорта, чтобы она имела право жить в Рязани. Суд состоялся в том же городе, судил их земской начальник. Татьяна Федоровна на суде была с двумя сыновьями: с Сергеем и Александром. На суде муж отклонил требование Татьяны Федоровны и потребовал возвращения в семью. Татьяна Федоровна была вынуждена вернуться в семью. Дома она прожила 17 дней, не могла вынести укоров и брани. Она вернулась в Рязань и устроилась в детдом со своим сыном Александром на должность кормилицы, приняв на грудь другого ребенка. В детдоме она познакомилась с одной убогой девушкой 23-х лет, с Разгуляевой Екатериной Петровной. Это была умная и ласковая женщина. Татьяна Федоровна попросила ее взять сына Александра на воспитание. Екатерина Петровна долго не соглашалась, но потом уступила просьбам матери. Мать, Татьяна Федоровна, была очень довольна тем, что устроила меня в хорошие руки, но, когда стала отдавать сына, она потеряла сознание…»

Сергею мать рассказала о том, что у него есть младший брат, только в середине 1915 года. «Саша один кругом, – сказала мать. – Ты должен ему посочувствовать». «Сочувствовать, сочувствовать-то я ему буду, а вот помочь чем? – ответил Сергей. – Помочь я ему сейчас не могу. Я ведь еще сам молод». Мать попросила Сергея не бросать брата, и на том разговор закончился. Так, во всяком случае, рассказывает Александр Иванович Разгуляев. А истинное мнение по поводу поведения матери Сергей выразил в письме к отцу, написанном в декабре 1916 года: «У меня против тебя ни одного слова нет, кроме благодарности. А мать… Клянусь тебе, и Катька, и Шурка с Ленькой [сестры и брат Александр] вряд ли помянут ее добрым словом». Что же касается Александра Никитича, то он требовал от своих детей не иметь никаких дел с Александром-младшим. «Прошу Вас, ради бога, – писал он в мае 1925 года дочери Екатерине, – не принимайте вы его к себе, очень мне больно переносить все это, гоните его к черту, шантажиста проклятого. Он совсем не пристает к нашему семейству». А вот что писал отцу Сергей в августе 1925 года: «Я все понял. Мать ездила в Москву вовсе не ко мне, а к своему сыну. Теперь я понял, куда ушли эти злосчастные 3000 руб. Я все узнал от прислуги. Когда мать приезжала, он приходил ко мне на квартиру, и они уходили с ним чай пить. Передай ей, чтоб больше ее нога в Москве не была».

Что еще можно сказать о младшем брате нашего героя? Он работал проводником на железной дороге, поддерживал отношения с матерью вплоть до ее смерти, наступившей 3 июля 1955 года, а сам умер пятью годами позже, оставив после себя двух дочерей и сына.

До трех лет Сергей рос в доме отцовской матери Аграфены Панкратьевны Есениной, которая зарабатывала на жизнь, пуская к себе постояльцев. Молодая невестка (Татьяне на момент рождения Сергея было двадцать лет, а ее мужу – двадцать два) пришлась Аграфене Панкратьевне весьма кстати, ведь помимо обслуживания постояльцев у нее было много хлопот по хозяйству. Свекровь и невестка не ладили и в 1898 году распрощались. Оставив Сергея у своего отца, Федора Андреевича Титова, Татьяна подалась на заработки и даже одно время работала на кондитерской фабрике в Москве, но отношения с мужем она восстановила только в конце 1904 года. Федор Андреевич брал с дочери на содержание внука три рубля в месяц, что примерно соответствовало минимальному месячному заработку крестьянина – родство родством, а денежки по уговору. Знавал Федор Андреевич хорошие времена – гонял когда-то баржи по Волге и неплохо на этом зарабатывал, но одни баржи потонули, другие сгорели… Как говорится, «не жили хорошо, нечего и начинать».

Хорошего коня пасут.Отборный кормЕму любви порука.И, самого себяПризвав на суд,Тому же самомуТы обучать стал внука.Но внук учебы этойНе постигИ, к горечи твоей,Ушел в страну чужую.По-твоему, теперьБродягою брожу я,Слагая в помыслахНенужный глупый стих.Ты говоришь:Что у тебя украли,Что я дурак,А город – плут и мот.Но только, дедушка,Едва ли так, едва ли, —Плохую лошадьВор не уведет.Плохую лошадьСо двора не сгонишь,Но тот, кто хочетЗнать другую гладь,Тот скажет:Чтоб не сгнить в затоне,Страну роднуюНужно покидать.Вот я и кинул.Я в стране далекой.Весна.Здесь розы больше кулака.И я твоейСудьбине одинокойПривет их теплыйШлю издалека.Теперь метельВовсю свистит в Рязани,А у тебя —Меня увидеть зуд.Но ты ведь знаешь —Никакие саниТебя сюдаКо мне не завезут…Есенинское «Письмо деду», написанное в декабре 1924 года в Батуме, проникнуто такой же теплотой, как и «Письмо матери», выросшее из стихотворения в песню. А вот «Письма отцу» у Есенина нет, и вообще отец в его жизни фигурировал где-то на заднем плане. Ничего удивительного – родственные чувства начинают закладываться с раннего детства, а с отцом Сергей близко познакомился лишь в июле 1912 года, когда жил у него некоторое время по приезде в Москву, причем отношения между сыном и отцом складывались неровно. Можно сказать, что дед Федор заменил Сергею не только отца, но и мать, которая постоянно находилась где-то на заработках.

«С двух лет, по бедности отца и многочисленности семейства, был отдан на воспитание довольно зажиточному деду по матери, у которого было трое взрослых неженатых сыновей, с которыми протекло почти все мое детство, – напишет Есенин в одной из своих автобиографий. – Дядья мои были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумел и очень крепко держался за холку. Потом меня учили плавать. Один дядя (дядя Саша) брал меня в лодку, отъезжал от берега, снимал с меня белье и, как щенка, бросал в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и, пока не захлебывался, он все кричал: “Эх, стерва! Ну куда ты годишься?” “Стерва” у него было слово ласкательное. После, лет восьми, другому дяде я часто заменял охотничью собаку, плавая по озерам за подстреленными утками. Очень хорошо я был выучен лазить по деревьям. Из мальчишек со мной никто не мог тягаться. Многим, кому грачи в полдень после пахоты мешали спать, я снимал гнезда с берез, по гривеннику за штуку. Один раз сорвался, но очень удачно, оцарапав только лицо и живот да разбив кувшин молока, который нес на косьбу деду. Средь мальчишек я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах. За озорство меня ругала только одна бабка, а дедушка иногда сам подзадоривал на кулачную и часто говорил бабке: “Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче!”»

Драчун и озорник Сережка поначалу ничем не отличался от других крестьянских детей, но позже у него появилась несвойственная крестьянам любовь к чтению. «Читал он очень много всего, – вспоминала мать. – И жалко мне было его, что он много читал, утомлялся. Я подойду погасить его огонь, чтобы он лег, уснул. Но он на это не обращал внимания. Он опять зажигал и читал. Дочитается до рассвета и не спавши поедет учиться опять. Такая у него жадность была к учению, и знать все хотел. Он читал очень много, я не знаю, как сказать сколько, а начитан очень много». Эти слова перекликаются с тем, что вспоминал о своем друге детства Клавдий Воронцов: «Если он у кого-нибудь увидит еще не читанную им книгу, то никогда не отступится. Обманет – так обманет, за конфеты – так за конфеты, но все же – выманит».

Поэтический талант пробудится много позже, а пока что рифмоплетство не идет дальше «тины-мясины». В сентябре 1904 года Сергей начал учиться в Константиновском четырехгодичном земском училище. Подобные училища давали начальное образование. Выпускники могли свободно читать и излагать свои мысли на бумаге, могли совершать четыре арифметических действия с многозначными числами и простыми дробями, а также обладали базовыми познаниями в богословии и знали наизусть несколько десятков молитв с пониманием их смысла (молились же на церковнославянском). Имелся вариант и попроще – так называемые школы грамоты, где учили чтению, письму, «начальному счислению» и Закону Божьему в минимальных пределах. Да и много ли крестьянину надо? Написать без ошибок свое имя, прочесть объявление, понимать, что рубль без двугривенного равен восьмидесяти копейкам, да Символ веры[6] без запинки оттарабанить… Но Сережу сочли достойным обучения в четырехгодичном училище. Надо сказать, что поначалу он учился не лучшим образом, и курс третьего года ему пришлось проходить повторно (выражаясь современным языком, наш герой остался на второй год в третьем классе). Но потом Сергей взялся за ум и по окончании училища получил похвальный лист «за весьма хорошие успехи и отличное поведение, оказанное в 1908–1909 учебном году».

«Неожиданно приехал отец из Москвы, – вспоминала Екатерина Александровна Есенина, – привез гостинцев и две красивые рамки со стеклом. Одну для похвального листа, другую для свидетельства об окончании сельской школы. Это награда за отличную успеваемость Сергея в школе. Похвальный лист редко кто имел в нашем селе. Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, ниже повесил оставшиеся портреты. Когда пришел Сергей, отец с улыбкой показал ему свою работу. Сергей тоже улыбнулся в ответ».

После училища можно было ехать в Москву, по проторенной отцом дорожке, но «из меня очень захотели сделать сельского учителя и потому отдали в закрытую церковно-учительскую школу, окончив которую шестнадцати лет, я должен был поступить в Московский учительский институт. К счастью, этого не случилось. Методика и дидактика мне настолько осточертели, что я и слушать не захотел».

Сделать из Сергея учителя матери и деду представлялось хорошей идеей. Дед, занявшись речными перевозками, погорел в прямом смысле этого слова, отец в Москве уже который год в приказчиках ходит, да никак в хозяева не выбьется, а учитель – уважаемый человек и всегда при деле. Опять же – перспективы: если карьера хорошо пойдет, то можно и в действительные статские советники выбиться; такой чин, к примеру, имел сын астраханского мещанина и отец Владимира Ленина Илья Николаевич Ульянов, дослужившийся до директора народных училищ Симбирской губернии.

В сентябре 1909 года Сергей Есенин успешно сдал вступительные экзамены во второклассную учительскую школу, находившуюся в селе Спас-Клепики под Рязанью. Второклассные учительские школы готовили учителей для школ грамоты, и принимались сюда те, кто имел одноклассное образование, полученное в начальном училище. В царской России классы не соответствовали годам обучения, как в современной средней школе. Четырехгодичная учеба в земском училище считалась за один класс, а три года учебы в учительской школе – за второй. Согласно постановлению «Об утверждении положения о церковных школах Православного исповедания», в учительской школе преподавались следующие предметы: Закон Божий; церковная история, общая и отечественная; церковное пение; русский язык; церковнославянский язык; отечественная история; география «в связи со сведениями о явлениях природы»; арифметика; геометрическое черчение и рисование; дидактика; начальные практические сведения по гигиене; чистописание». Да – и чистописание, ведь учителя были обязаны иметь красивый почерк.

«Коллектив преподавателей Спас-Клепиковской второклассной школы состоял из трех учителей и одного священника, заведующего школой, – вспоминал соученик Есенина Василий Знышев. – Все три учителя жили при школе, а священник в своем доме и приходил в школу лишь в часы своих занятий и на школьный совет… Воспитательной работой среди нас никто из учителей не занимался, мы были предоставлены самим себе… Зато каждый день утром и вечером, в присутствии дежурного учителя, на молитвах мы клали земные поклоны, а в предпраздничные дни вечером и в праздничные утром нас гоняли в церковь, которая была расположена метрах в двухстах от нашей школы. Обычно с 5 до 8 часов вечера мы самостоятельно готовились в классах к занятиям следующего дня. Вечером, когда надоедало заниматься, мы читали стихи Пушкина, Лермонтова и других поэтов, а затем читал свои небольшие стихи Есенин. Его стихи по сравнению со стихами других учащихся школы отличались легкостью».

Говоря о легкости есенинских стихов, Знышев немного преувеличивает, или же на его воспоминания наложились впечатления от более поздних произведений, поскольку первые стихи нашего героя легкостью, честно говоря, не отличались. Вот, например, что он писал о Спас-Клепиковской учительской школе:

Душно мне в этих холодных стенах,Сырость и мрак без просвета.Плесенью пахнет в печальных углах —Вот она, доля поэта.Видно, навек осужден я влачитьЭти судьбы приговоры,Горькие слезы безропотно лить,Ими томить свои взоры.Нет, уже лучше тогда поскорейПусть я иду до могилы,Только там я могу, и лишь в ней,Залечить все разбитые силы…Вроде бы и складно, да не очень ладно, верно?

О Есенине Знышев сообщает следующее: «Сережа Есенин… был излишне самолюбив, а последнее его приводило иногда к ругани с товарищами. За ругань и проказы его в школе прозвали “Пастушком”. Так, осенью в 1911 году в один из праздничных дней Есенин опоздал на ужин, сильно проголодался и поспорил с товарищами, что он в состоянии съесть пять булок. Когда ему принесли булки, он смог съесть лишь полторы булки. Чтобы утрясти пищу и больше съесть, Есенин бегал вокруг школы около часа и съел еще полбулки. После чего товарищи только посмеялись над ним, не взяв с него проспоренных денег… Есенин не свободен был и от диких шалостей. Так, в феврале 1912 года он дал при мне сторожу школы начиненную порохом папироску. Сторож, ничего не подозревая, при прикуривании от вспышки пороха опалил себе брови и бороду и начал сильно ругаться, а Есенин только отчаянно хохотал».

В феврале 1912 года Сергею Есенину было шестнадцать лет, и он считался без пяти минут учителем, которому в августе пора было выпускаться. Но склонность к диким шалостям останется с ним на всю жизнь. Василий Знышев выбрал очень правильное прилагательное для характеристики есенинских шалостей – «дикие». Именно что «дикие», а не «злые», злым человеком наш герой не был.

Впрочем, и добрым его особо не назовешь…

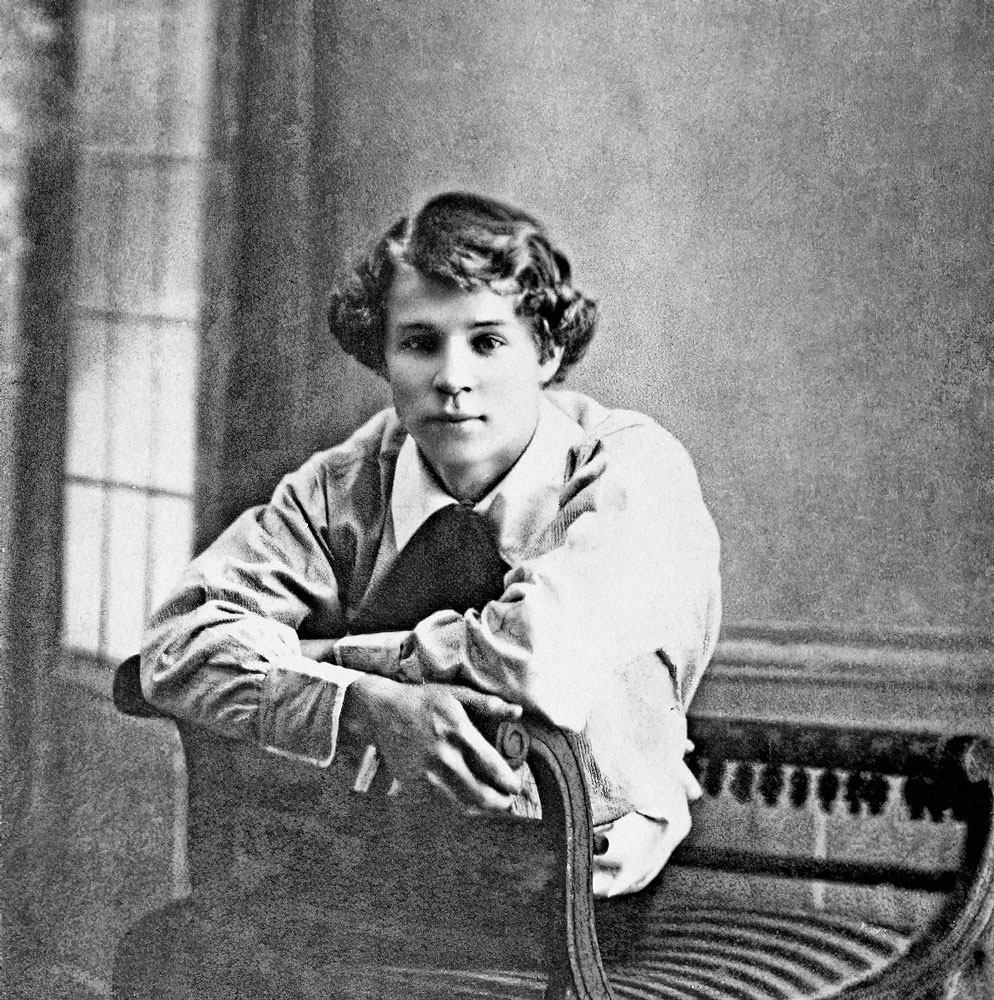

Сергей Есенин. 1914

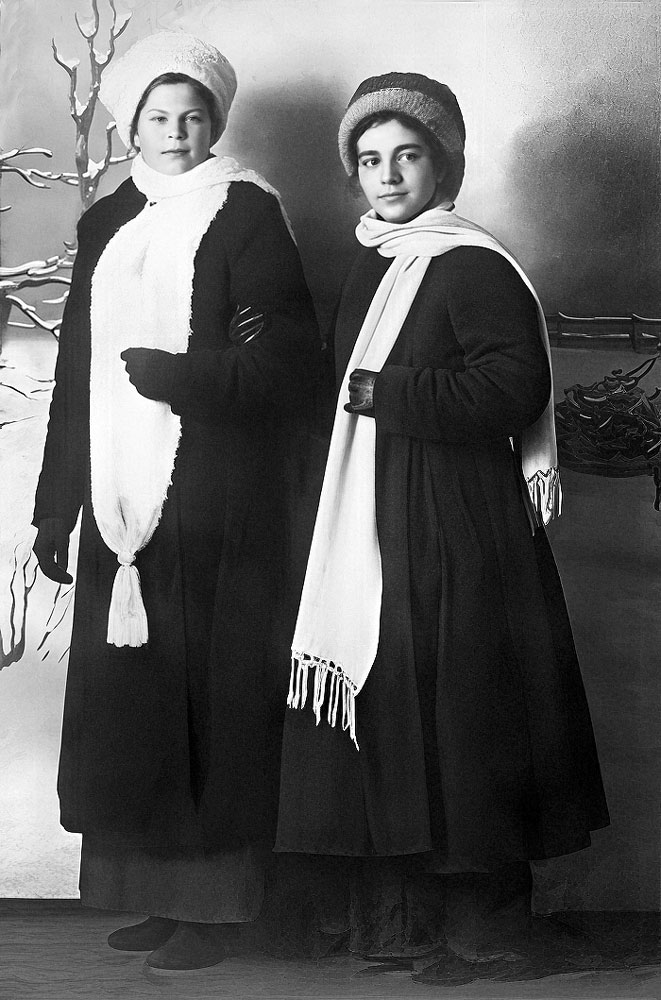

Мария Бальзамова и Анна Сардановская. 1914–1915

Лидия Кашина. 1915

Иллюстрации Бориса Дехтерева к поэме Есенина «Анна Снегина»

Глава вторая. Мария бальзамова, Анна Сардановская и Лидия Кашина

Много женщин меня любило.Да и сам я любил не одну.Не от этого ль темная силаПриучила меня к вину…«Я усталым таким еще не был…»В пятнадцать летВзлюбил я до печенокИ сладко думал,Лишь уединюсь,Что я на этойЛучшей из девчонок,Достигнув возраста, женюсь… —напишет Есенин в 1925 году в стихотворении «Мой путь».

Первой любовью Сергея Есенина принято считать Анну Сардановскую, внучатую племянницу константиновского священника отца Ивана. В 1906 году Анна Сардановская вместе со своей школьной подругой Марией Бальзамовой поступила в Рязанское женское епархиальное училище, которое окончила в 1912 году и стала работать учительницей в школе села Дединово Рязанской губернии. Знакомство Сергея с Анной состоялось в том же 1906 году, но чувства вспыхнули позже.

«Просторный дом отца Ивана всегда был полон гостей, особенно в летнюю пору, – пишет Екатерина Александровна Есенина. – Каждое лето приезжала к нему одна из его родственниц – учительница, вдова Вера Васильевна Сардановская. У Веры Васильевны было трое детей – сын и две дочери, и они по целому лету жили у Поповых. Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской (младшей дочерью Веры Васильевны).

Мать наша через Марфушу [экономку отца Ивана] знала о каждом шаге Сергея у Поповых.

– Ох, кума, – говорила Марфуша, – у нашей Анюты с Сережей роман. Уж она такая проказница, ведь скрывать ничего не любит. “Пойду, – говорит, – замуж за Сережку”, и все это у нее так хорошо выходит.

Потом, спустя несколько лет, Марфуша говорила матери:

– Потеха, кума! Увиделись они, Сережа говорит ей: “Ты что же, замуж вышла? А говорила, что не пойдешь, пока я не женюсь”. Умора, целый вечер они трунили друг над другом…”».

Воспоминания Екатерины Есениной созвучны с тем, что вспоминала старшая сестра Анны Сардановской Серафима, которая с 1907 года работала учительницей в школе, находившейся в Солотче под Рязанью: «Наш дедушка священник Иван Яковлевич жил в селе Константиново в отдельном доме около церкви. Там, у дедушки, я познакомилась с Сережей Есениным, который почти каждое утро прибегал к нам. Был он в особой дружбе с Анютой, дружил и со мной».

Что же касается нашего героя, то в августе 1912 года он писал Григорию Панфилову, с которым сдружился в Спас-Клепиковской учительской школе: «(Я сейчас в Москве). Перед моим отъездом недели за две – за три у нас был праздник престольный, к священнику съехалось много гостей на вечер. Был приглашен и я. Там я встретился с Сардановской Анной (которой я посвятил стих<отворение> “Зачем зовешь т. р. м.”[7]). Она познакомила меня со своей подругой (Марией Бальзамовой). Встреча эта на меня также подействовала, потому что после трех дней она уехала и в последний вечер в саду просила меня быть ее другом. Я согласился. Эта девушка тургеневская Лиза (“Двор<янское> гн<ездо>”) по своей душе. И по всем качествам, за исключением религиозных воззрений. Я простился с ней, знаю, что навсегда, но она не изгладится из моей памяти при встрече с другой такой же женщиной».

Причины разрыва отношений с Анной Сардановской Есенин излагает в письме к Марии Бальзамовой, написанном в октябре 1912 года: «Тяжело было, обидно переносить все, что сыпалось по моему адресу. Надо мной смеялись, потом и над тобой. Сима [Серафима Сардановская] открыто кричала: “Приведите сюда Сережу и Маню, где они?” Это она мстила мне за свою сестру. Она говорила раньше всем, что это моя “пассе”, а потом вдруг все открылось. Да потом сама она, Анна-то, меня тоже удивила своим изменившимся, а может быть и не бывшим, порывом. За что мне было ее любить? Разве за все ее острые насмешки, которыми она меня осыпала раньше. Пусть она делала это и бессознательно, но я все-таки помнил это, но хотя и не открывал наружу. Я написал ей стихотворение, а потом (может, ты знаешь от нее) разорвал его. Я не хотел иметь просто с ней ничего общего. Они в слепоте смеялись надо мною, я открыл им глаза, а потом у меня снова явилось сознание, что это я сделал насильно, и все опять захотел покрыть туманом; все равно это было бы напрасно. И, может быть, когда-нибудь принесло мне страдания и растравило бы более душевные раны. Сима умерла заживо передо мной, Анна умирает.

Я, огорченный всем после всего, на мгновение поддался этому и даже почти сам сознал свое ничтожество. И мне стало обидно на себя. Я не вынес того, что про меня болтали пустые языки, и… и теперь от того болит моя грудь. Я выпил, хотя не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена. Я был в сознании, но передо мной немного все застилалось какою-то мутною дымкой. Потом, я сам не знаю, почему, вдруг начал пить молоко, и все прошло, хотя не без боли. Во рту у меня обожгло сильно, кожа отстала, но потом опять все прошло, и никто ничего-ничего не узнал. Конечно, виноват я и сам, что поддался лживому ничтожеству, и виноваты и они со своею ложью. Живу».

Об этой попытке самоубийства известно только со слов самого Есенина. Не исключено, что про эссенцию он выдумал для того, чтобы произвести впечатление на Марию. Кстати говоря, одной из возможных причин охлаждения чувств Анны к Сергею считается ревность – Анна приревновала нашего героя к Марии Бальзамовой, с которой сама его и познакомила. Согласно другой версии, Анне не пришлись по душе изменения, произошедшие с Сергеем в Москве, ей больше нравился скромный «пастушок», а не жаждущий признания гений. Тем не менее летом 1913 года старые угли разгорелись заново, и как раз к этому периоду относится эпизод, о котором рассказывал константиновский крестьянин Иван Атюнин. Однажды Анна и Сергей, взявшись за руки, обратились к некоей монахине, находившейся в доме отца Ивана: «Мы любим друг друга и в будущем даем слово жениться. Разними нас, пусть, кто первый изменит и женится или выйдет замуж, того второй будет бить хворостом»… Забегая немного вперед, скажем, что розги заслужил Сергей, менявший женщин, словно перчатки. Анна вышла замуж только в феврале 1920 года, за своего коллегу Владимира Олоновского, который тоже учительствовал в Дединово. А в апреле 1921 года она умерла в родах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Имеется в виду популярная среди старообрядцев книга «Виноград Российский. Описание пострадавших в России за древлецерковное благочестие, написанное Симеоном Дионисиевичем (князем Мышецким)». Другое название этой книги – «Вертоград Духовный». – Здесь и далее все примечания сделаны автором.

2

«Я был поражен содержанием стихотворения, – вспоминал журналист и издатель Михаил Павлович Мурашев. – Мне оно казалось страшным, и тут же спросил его:

– Сергей, что это значит?

– То, что я чувствую, – ответил он с лукавой улыбкой.

Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.

Я рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал к себе Сергея и спросил:

– Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под впечатлением музыки?

– Серьезно, – чуть слышно ответил Есенин».

3

С. А. Есенин «Иорданская голубица».

4

С. А. Есенин. «Поэт».

5

С 30 августа 1962 года по 13 декабря 1968 года министерства внутренних дел СССР, союзных и автономных республик назывались министерствами охраны общественного порядка (МООП). 23 декабря 1966 года Верховный Совет РСФСР упразднил Министерство охраны общественного порядка РСФСР в связи с возложением его функций на МООП СССР (аналогичные министерства охраны общественного порядка других союзных республик и автономных республик продолжили существовать). НИИ охраны общественного порядка при МООП РСФСР в наше время называется Всероссийским научно-исследовательским институтом МВД России.