Полная версия

История Нейросетей. Возникновение и развитие

Модель нейрона, предложенная МакКаллоком и Питтсом, была революционной для своего времени. Она представляла собой упрощённую дискретную модель биологического нейрона, которая могла находиться в двух состояниях – активном (1) или неактивном (0).

Основные особенности модели:

Нейрон получает входные сигналы, каждый из которых умножается на весовой коэффициент.

Сумма взвешенных входов сравнивается с пороговым значением.

Если сумма превышает порог, нейрон «срабатывает» и выдаёт сигнал 1, иначе – 0.

Такая бинарная активация позволяла моделировать логические операции, например, логическое «И», «ИЛИ» и «НЕ».

МакКаллок и Питтс доказали, что сети из таких нейронов могут реализовывать любые логические функции и выполнять вычисления, эквивалентные дискретным вычислительным машинам. Это стало важным шагом в развитии искусственного интеллекта, заложившим математическую и концептуальную базу для будущих исследований.

Значение модели

Работа МакКаллока и Питтса стала ключевым этапом в истории искусственного интеллекта. Она впервые связала биологию и математику, открыв путь к созданию систем, способных обучаться и распознавать образы. Хотя модель была упрощённой и не отражала всей сложности мозга, она стала фундаментом для последующих исследований. Учёные начали задумываться: если можно построить сеть из таких нейронов, может ли она "думать", "обучаться", "распознавать"?

Ограничения ранней модели

Несмотря на потенциал, модель имела серьёзные ограничения:

Она не умела обучаться. Все параметры (веса, пороги) задавались вручную.

Сеть была статичной и не могла адаптироваться.

Она игнорировала временные процессы и ошибки восприятия, важные в реальном мозге.

Однако, как часто бывает, первый шаг – это не идеальное решение, а правильное направление.

Глава 4: Первые шаги

Кибернетика и Норберт Винер

Книга Норберта Винера «Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине» (1948) стала революционным трудом, заложившим основы новой науки – кибернетики.

В своей книге Винер объединил математику, биологию и теорию управления.

Он показал, что живые организмы, машины и социальные системы могут быть описаны через механизмы обратной связи. Например, термостат регулирует температуру, сравнивая текущее состояние с заданным значением – эта идея стала основой для понимания адаптации в технике и биологии.

Связь с нейросетями

Кибернетика предсказала, что искусственные системы смогут обучаться, имитируя нейронные связи мозга. Понятие адаптации через обратную связь легло в основу алгоритмов обучения, таких как обратное распространение ошибки (1986), где сеть корректирует веса, минимизируя разницу между желаемым и реальным результатом.

Междисциплинарность

Винер объединил математику, биологию и инженерию, что позже стало ключевым принципом в разработке ИИ. Например, его работы вдохновили создание перцептрона (1958) – первого искусственного нейрона, способного к обучению.

Кибернетика в СССР: от «лженауки» к приоритетной области

Кстати, в СССР термин «кибернетика» вначале считали буржуазной лженаукой, но к концу 50-х отношение стало резко меняться.

Идеологический конфликт (1950-е)

В СССР кибернетику первоначально объявили «буржуазной лженаукой». Причины:

Марксистская критика: Кибернетика казалась противоречившей диалектическому материализму, так как фокусировалась на управлении, а не на классовой борьбе.

Холодная война: Западные идеи часто отвергались как «империалистическая пропаганда».

Переломный момент (конец 1950-х – 1960-е)

Отношение изменилось после:

Успехов в космосе: Запуск спутника (1957) и полет Гагарина (1961) потребовали развития автоматических систем управления, где кибернетика стала ключевой.

Перевод работ Винера: В 1961 году его книга была издана на русском языке, что дало доступ к идеям советским ученым.

Создание институтов: В 1960-х появились лаборатории кибернетики в Москве, Киеве и Новосибирске. Например, Академия наук СССР открыла отдел теоретической кибернетики.

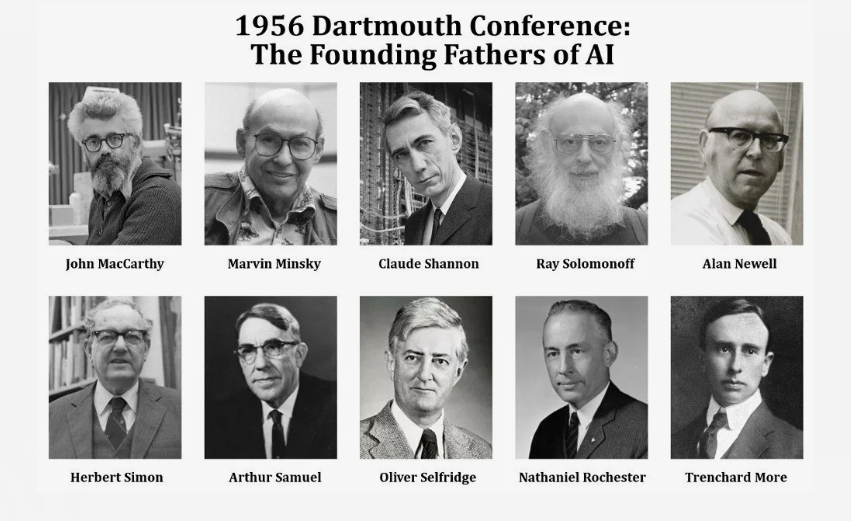

Дартмутская конференция (1956): рождение искусственного интеллекта как научной дисциплины

В 1956 году в Дартмостском колледже (Гановер, штат Нью-Гэмпшир) прошёл двухмесячный научный семинар, известный как Дартмостский летний исследовательский проект по искусственному интеллекту . Это мероприятие считается официальным рождением области искусственного интеллекта (ИИ) и стало отправной точкой для систематического изучения этой дисциплины.

Организаторами семинара выступили четыре ведущих учёных: Джон Маккарти, Марвин Мински, Клод Шеннон и Натаниэль Рочестер. Они пригласили около десяти исследователей, среди которых были Аллен Ньюэлл, Герберт Саймон, Артур Самюэль и другие, специалисты в области теории управления, теории автоматов, нейронных сетей и когнитивной психологии.

Целью семинара было исследование возможности создания машин, способных к обучению, рассуждению, использованию естественного языка, формированию абстракций и самосовершенствованию. В заявке на проведение мероприятия Маккарти подчеркнул, что «всякий аспект обучения или любое другое свойство интеллекта может в принципе быть столь точно описано, что машина сможет его симулировать». Именно здесь был введён термин «искусственный интеллект», предложенный Джоном Маккарти, который впоследствии стал общепринятым обозначением области.

Хотя семинар не породил немедленных прорывов, он стал важным катализатором, объединившим учёных и задавшим направление исследований на десятилетия вперёд. Уже через год после конференции были созданы первые лаборатории искусственного интеллекта в университетах Карнеги – Меллона, Стэнфорда, Массачусетского технологического института и Эдинбурга.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.