Полная версия

Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот

Поскольку книга эта писалась сравнительно быстро, а вызревала практически всю жизнь и отразила в той или иной мере многие мои прошлые труды, здесь сложно выразить все принятые в таком случае благодарности. Они есть во многих моих старых предисловиях. Сейчас скажу лишь одно: всем, что имею, я обязан авторам сотен книг и статей, давших мне нужные для работы знания, друзьям и коллегам, помогавшим с этими знаниями разбираться на семинарах или за чашкой чая, научным библиотекам, в которых мне никогда не надоедает сидеть, издателям, материализовавшим мои идеи в интересах тысяч читателей, самим читателям, вдохновлявшим к материализации путаных и порой авантюрных идей, а главное – семье, без которой всё в моей жизни было бы путаницей и авантюрой.

Глава первая. О том, как Михаил Сергеевич подкузьмил Бориса Николаевича

Сложившуюся сегодня в России ситуацию часто характеризуют на основе тех двух подходов – субъективного и объективного, – о которых говорилось в предисловии.

Субъективный подход обращает внимание на роль персоналий. Комментаторы, считающие эпоху девяностых кризисным временем России, обращают внимание на то, что Владимир Путин вытянул нас из кризиса, укрепив вертикаль власти, подняв международный престиж страны и дистанцировав олигархов от Кремля. Комментаторы, считающие девяностые успешной эпохой рыночных преобразований и демократического развития, также обращают внимание на роль Путина в значительных переменах, но с отрицательным знаком. Они обращают внимание на связанное с его деятельностью торможение реформ и экономического развития, исчезновение политической конкуренции, а также рост противоречий на международной арене.

Объективный подход обращает внимание на специфику нашей национальной культуры. Оптимистично настроенные комментаторы полагают, что мы – особый великий народ и что Россия – особая великая цивилизация. Подчеркиваются наша приверженность традиционным ценностям, утраченным на Западе, наша исконная религиозность, наши коллективизм и общинность, а также героический настрой в борьбе за все то, что для России свято. Пессимистично настроенные комментаторы соглашаются с тем, что мы – особый народ и что Россия – особая цивилизация. Но традиционализм, коллективизм, общинность, склонность к авторитаризму и упорство в приверженности особым ценностям, по их мнению, становятся тормозом для развития. Так называемая русская матрица препятствует, по мнению пессимистов, восприятию позитивного опыта соседей и обрекает Россию на отставание в экономическом и социальном развитии. Впереди нас ждут, как полагают пессимисты, лишь деградация и нищета, вполне устраивающие общество, поскольку демократия, модернизация и свобода нашему обществу глубоко чужды.

Но оставим в стороне роль персоналий и анализ национальных особенностей. На мой взгляд, нынешнее состояние России, как бы мы его ни оценивали с политических позиций, является в значительной степени следствием тех трансформаций, которые происходили в девяностые годы. Общество вполне рационально реагировало на происходившие в то десятилетие события. Примерно так же рационально, как реагирует на происходящие с ним радикальные изменения любое нормальное человеческое сообщество. Но для понимания сути реакции надо четко, без мифологизации разобраться в том, что же с нами случилось в девяностые годы. Надо взглянуть на реальные экономические перемены, отбросив штампованные преставления как о предательстве и ограблении народа реформаторами, так и о героическом спасении страны Борисом Ельциным.

Влияние субъективного фактора, конечно, нельзя списывать со счетов, хотя его исследование останется за пределами этой книги. А вот представления о нашей принципиальной особости видятся чрезвычайно натянутыми. Да, русские – не американцы, англичане – не французы, а немцы – не испанцы. Специфика существует. И, конечно, всегда можно найти людей, которым приятно себя возвеличить и провозгласить особо духовными или особо героическими. А кому-то нравится погружаться в самоуничижение, тем более что мыслители такого типа считают обычно особо непутевыми не себя любимых, а так называемых ватников, представителей «широких масс». Однако для объяснения причин нашей реальной сегодняшней жизни стоит прибегнуть к серьезному анализу событий, происходивших в девяностые годы, а не к абстрактным рассуждениям о духовности и бездуховности.

Кто выиграл, а кто проиграл от реформ

Наши размышления о событиях девяностых порой слишком сильно политизируются, и это мешает трезво оценивать их влияние на формирование путинской России. В частности, сторонники демократии и рынка (особенно успешные люди, выигравшие от происходивших в то время перемен) полагают порой, что здоровое общество в целом должно было бы воспринимать реформы в качестве позитивных преобразований, а не в качестве внезапно обрушившегося на них бедствия. Но при этом возникают две важные проблемы. Во-первых, сторонники реформ иногда переоценивают готовность населения реагировать на абстрактные моральные ценности, а не на свои конкретные интересы. Во-вторых, успешные люди недооценивают масштаб трудностей, с которыми столкнулись те, кто сильно пострадал от инфляции, потери работы или длительной невыплаты заработанного. Иными словами, если мы считаем, что «российский простой человек» должен был думать в девяностые не о собственном кармане или желудке, а о свободе, демократии и судьбах будущих поколений, то удивляемся выбору масс. А вслед за удивлением приходит осуждение: народ превращается в «ватников», вечных «совков» или даже в «тупое быдло», неспособное размышлять. Но если мы считаем, что этот самый «простой человек» в первую очередь взвешивает плюсы и минусы перемен, происходящих в его собственной жизни, то у нас будет значительно меньше оснований для огульного осуждения.

Попробуем с этой точки зрения взглянуть на события, происходившие в девяностые годы, и на то, как эти события повлияли на массовый выбор нулевых.

Реальные девяностые начались чуть позже календарных. В августе 1991 года группой высокопоставленных советских руководителей была предпринята попытка государственного переворота с изоляцией президента СССР Михаила Горбачева в Крыму. Путч завершился полным провалом. Советский Союз фактически распался уже тогда, а в декабре 1991-го демонтаж СССР был официально осуществлен в Беловежской Пуще лидерами России, Украины и Белоруссии. Соответственно, с этого времени у всех союзных республик возникли свои собственные исторические пути, хотя связь между решениями, принимавшимися разными странами – наследниками СССР, еще долго в той или иной степени сохранялась.

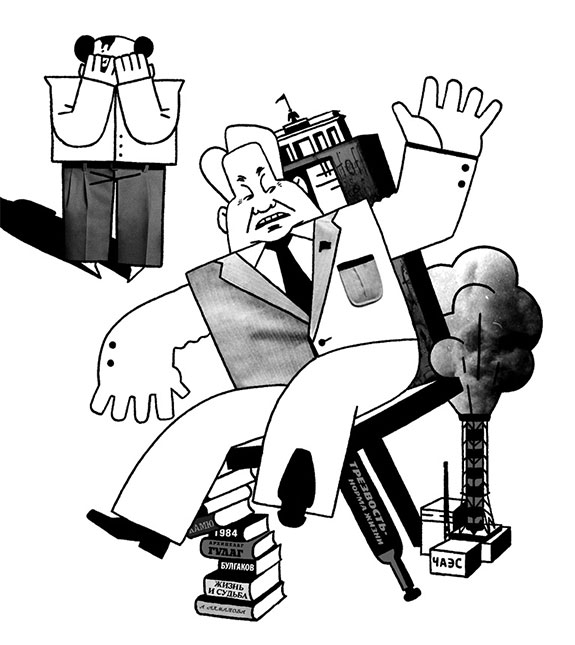

В 1992 году начались российские экономические реформы. Именно они радикально изменили жизнь миллионов людей. Если демократизация и гласность, возникшие при Горбачеве в эпоху перестройки, были важны для тех миллионов советских граждан, которые их реально могли оценить, то рынок, свободная торговля, возможность создания собственного бизнеса, наполнение магазинных прилавков товарами и необходимость поиска работы, которая, казалось бы, советскому человеку была гарантирована, изменили жизнь сотен миллионов не только в России, но на всем постсоветском пространстве от Эстонии до Таджикистана. Когда мы сегодня говорим о «лихих девяностых» или «великих девяностых», то вспоминаем именно эпоху рыночных перемен вне зависимости от того, жили ли мы сами в те трудные, но интересные годы либо знаем о них по серьезным книгам, простеньким материалам, добытым в Сети, или рассказам старших родственников и учителей.

Президент России Борис Ельцин, лично возглавив правительство, доверил осуществление преобразований вице-премьеру Егору Гайдару и той небольшой команде экономистов, которую он подобрал. Суть преобразований состояла в переходе от сложившейся в СССР с 1930-х годов административной системы хозяйствования к системе рыночной. Переход этот предполагал осуществление целого комплекса мероприятий, включавших, в частности, приватизацию государственной собственности, налоговую реформу, разрушение «железного занавеса», отделявшего российскую экономику от мировой. Но самое большое воздействие на население России оказало то, что с января 1992 года произошел переход к рыночному ценообразованию для подавляющего большинства товаров. Рыночная экономика невозможна без рыночных цен. Благодаря этой либерализации на прилавках российских магазинов появились товары и исчезла наконец многолетняя советская практика формирования товарного дефицита. Если раньше для приобретения товара часто приходилось стоять в очередях (а многое из необходимого вообще было недоступно простым людям), то теперь покупатель мог прийти в удобный ему магазин и без долгого ожидания приобрести по рыночной цене нужную продукцию. Однако подобный переход не мог пройти безболезненно.

Реформа сама по себе не создавала новых товаров для насыщения рынка. Она могла лишь создать условия для того, чтобы, во-первых, спрос и предложение вошли в равновесие при более высоком уровне цен, чем тот, который существовал в эпоху дефицита, а во-вторых, предприятия получили стимул расширять производство подорожавших (и, соответственно, очень выгодных им) товаров. Поскольку рост цен происходит быстро, а расширение производства требует времени, да еще и массы дополнительных условий (больших инвестиций, хорошего менеджмента, защиты прав собственности), которые могут не сложиться, российский потребитель столкнулся в 1992 году с высочайшей инфляцией. Цены росли порой в прямом смысле не по дням, а по часам. А уж «по дням» они росли постоянно практически до середины девяностых. В худшие инфляционные периоды (осенью 1992 года) они могли за месяц возрасти на четверть или более того.

Старт этой инфляционной гонке задал так называемый «денежный навес», возникший при Горбачеве. Суть «наследства», оставленного Борису Николаевичу Михаилом Сергеевичем, состояла в том, что еще до либерализации цен на руках населения скопилось много денег, которые потратить хотелось, но не удавалось, поскольку на прилавках было пусто. Обратим внимание на это важнейшее явление – «денежный навес», но выяснение его причин оставим до следующей главы. А пока посмотрим на то, к чему привело существование «денежного навеса» в 1990-е годы. Если денег много, а товаров мало, не стоит удивляться тому, что наполнение прилавков после января 1992 года сопровождалось ажиотажным спросом. Все хотели обменять скопившиеся деньги на появившиеся товары. Естественно, цены при этом постоянно росли. И должны были бы расти до того момента, пока ажиотаж не исчез бы по причине исчерпания «денежного навеса».

Впрочем, для объяснения того, почему теория разошлась с практикой, в эту и без того нерадостную картину следует внести дополнительный штрих. «Денежный навес» распределялся неравномерно. «Лишние деньги» были у многих, но далеко не у всех российских граждан, причем после резкого первоначального скачка цен число счастливчиков, способных тратить, тратить и тратить, резко сократилось. «Старые деньги» заканчивались у самых бедных, умеренно бедных и даже не слишком бедных групп населения, а заработать «новые деньги» становилось гораздо труднее, чем в 1980-е. Дело в том, что российские предприятия и организации делились на две группы. Первая производила те товары и услуги, в которых нуждались потребители: продукты питания, одежду, бытовую технику, автомобили, строительные материалы и т. д. Либерализация и даже рост цен в основном шли им на пользу. Предприятия получали выручку и частично тратили ее на зарплату, а частично – на приобретение сырья, материалов, комплектующих, что способствовало образованию зарплаты на предприятиях-поставщиках. Вторая группа предприятий и организаций производила товары и услуги, за которые рынок не платит. Соответственно, деньги за свой труд они могли получить только от государства. Работники оборонных заводов, чиновники, врачи государственных больниц и поликлиник, школьные учителя и университетские преподаватели, библиотекари, артисты, военнослужащие, а также многие другие группы населения могли заработать только в том случае, если им предоставляли средства из государственного бюджета. Если же они не получали денег или получали меньше, чем требовалось в связи с ростом цен, то оказывались в числе людей, проигравших от экономических преобразований.

Таким образом, получается, что, хотя все российские потребители выиграли от наполнения прилавков магазинов в условиях рыночной экономики, для некоторых этот выигрыш обернулся настолько неприятными последствиями, что они скорее сочли себя проигравшими. По-настоящему выиграли те, кто мог хорошо зарабатывать и уверенно подходить к прилавкам с толстым кошельком. Еще больше выиграли те, чьи доходы росли даже быстрее роста цен (в основном это были предприниматели и высококвалифицированные работники, востребованные рынком), особенно если эти люди могли не только заработать, но и сохранить свои деньги. В числе проигравших оказались те, чей заработок не покрывал инфляцию, и особенно те, кто вообще потерял заработок, поскольку ни потребители, ни государство не готовы были оплачивать их трудовую деятельность.

К числу проигравших можно, наверное, отнести еще целый ряд граждан, чьи связанные с рынком ожидания вступили в противоречие с реальностью. Например, работников, сводивших концы с концами в новых условиях, но видевших, что сосед зарабатывает гораздо больше, чем они. Или тех, кто обладал высоким статусом в советское время (профессоров и доцентов университетов, инженеров и конструкторов военно-промышленного комплекса, знаменитых артистов, передовиков производства) и надеялся его сохранить, но в итоге утратил. Может быть, по гамбургскому счету всех этих людей не стоило бы считать проигравшими, но если сами себя они таковыми считали и, соответственно, оказались сильно недовольны реформами, то для понимания долгосрочного влияния событий девяностых годов на положение дел в России нам следует принять эту неудовлетворенность во внимание.

Государство пыталось поддерживать тех, кто проиграл от реформ. Неверны популярные в некоторых кругах представления, будто реформаторы практиковали шокотерапию и бросили всех на произвол судьбы, руководствуясь гипотезой, что рынок все расставит на свои места. Не будем сейчас включаться в спор о моральной стороне вопроса, но ясно, что любой прагматично мыслящий государственный деятель заинтересован смягчать социальную напряженность хотя бы ради самосохранения и предотвращения массовых возмущений. Однако описанные выше монетарные и структурные экономические проблемы препятствовали эффективному выходу из кризисной ситуации.

Теоретически существуют три возможных сравнительно быстрых выхода.

Первый сводится к оказанию финансовой поддержки бедствующим предприятиям хотя бы для того, чтобы те могли выплачивать зарплату работникам. Такая поддержка активно оказывалась, но возможности госбюджета в пореформенный период были невелики. Для того чтобы собрать побольше денег, «либеральное» правительство установило высокий налог на добавленную стоимость, за что его критиковали некоторые либералы-теоретики, не отвечавшие за реализацию реформ. Но денег для поддержания огромной постсоветской экономики, плохо вписывавшейся в рыночные условия, все равно не хватало. В конечном счете Центральный банк – орган власти, обладающий правом увеличивать денежную массу (проще говоря, «печатать» деньги), – предоставил предприятиям для осуществления платежей крупный кредит, что означало, по сути дела, масштабную денежную эмиссию. Но такого рода действия, согласно законам экономики, приводят к росту цен. И инфляция не заставила себя долго ждать. Возник своеобразный механизм постоянного удорожания: рост цен приводит к снижению уровня жизни, предприятия просят власти оказать им финансовую поддержку, оказание такой поддержки за счет «печатания» денег приводит к новому росту цен и т. д.

То есть поддержка людей с помощью денежной эмиссии настоящей поддержкой не является. Точнее, она эффективна лишь для тех, кто, получив деньги, потратил их до того, как цены в очередной раз выросли. А те, кто долго ждал от государства зарплату, скорее проигрывали от «поддержки», поскольку цены успевали вырасти еще до того, как человек мог воспользоваться своими деньгами. В такой ситуации находились ушлые люди, профессионально наживавшиеся на инфляции. Например, если банк, через который шла на предприятие финансовая поддержка государства, задерживая платежи, предоставлял бизнесу краткосрочные кредиты, получатели поддержки проигрывали, а банкиры наживались. Неудивительно, что по мере усиления инфляции самые разные люди (от ученых-экономистов и чиновников до директоров и простых работников) все чаще стали говорить о необходимости финансовой стабилизации, то есть принятия мер, противодействующих инфляции. Правительство пыталось ее осуществить, переходя от первого (вышеописанного) варианта ко второму.

Этот второй вариант мог состоять в том, чтобы остановить рост цен рыночными методами и тем самым прекратить обесценивание доходов трудящихся. Многие ученые-экономисты, как российские, так и зарубежные, настаивали на осуществлении финансовой стабилизации в соответствии со стандартными требованиями «учебников». Некоторые восточно- и центральноевропейские страны, осуществлявшие рыночные преобразования одновременно с нашей страной, добились в этом деле неплохих результатов (их жесткая финансовая политика получила тогда название «шокотерапия»). Россия до середины девяностых на этом пути сильно вперед не продвинулась. Осуществление финансовой стабилизации означало бы резкое сокращение масштабов денежной эмиссии, прекращение кредитования безнадежных предприятий и экономию средств государственного бюджета. Всякие попытки двинуться в этом направлении вызывали сопротивление людей, желавших получать государственную поддержку, а также многочисленных лоббистов, обогащавшихся за счет денег, направляемых на предприятия. Обогащались банки, через которые шли кредиты, директора заводов и фабрик, сквозь руки которых проходили выделенные на зарплату средства, ушлые политиканы, «отстаивавшие интересы трудящихся». Сторонники «шокотерапии» не могли всерьез сопротивляться этому давлению и продолжали правдами и неправдами накачивать экономику деньгами.

Третий вариант выхода из кризисной ситуации предполагал, по сути дела, возврат к дореформенным временам и экономике советского типа. Можно было бы в директивном порядке заморозить цены, то есть запретить предприятиям повышать их с определенного момента времени. Подобную попытку предпринял Виктор Черномырдин, заняв пост премьер-министра в конце 1992 года, но другие члены правительства быстро разубедили его в эффективности подобных методов стабилизации. Замораживание цен при слабом развитии производства быстро бы привело к восстановлению системы товарных дефицитов. Имеющийся в магазинах запас продукции раскупили бы граждане, у которых в кошельках оставался хоть какой-то запас денег, а новых товаров по невыгодным для производителя ценам предприятия не стали бы изготовлять.

Иной вариант возврата к советской хозяйственной системе мог получиться не путем замораживания цен, а путем активного перераспределения денег от эффективных предприятий и обеспеченных граждан к неэффективным и малообеспеченным с помощью установления высоких налогов или даже конфискации капиталов, нажитых предпринимателями за время недолгой экономической либерализации. Подобный подход был весьма популярен среди коммунистов – сторонников равенства, а несколько позже – среди борцов с так называемыми олигархами. Но если налоги устанавливаются на слишком высоком уровне (особенно в условиях еще не преодоленной финансовой нестабильности), бизнес теряет интерес к производству и либо ударяется в спекуляции, либо прекращает коммерческую деятельность. А при конфискации капиталов развитие, отличающееся от «развития» советской экономики, вообще становится немыслимо. Поэтому возможности для антиолигархического маневра были жестко ограничены. Представители российских элит той эпохи (крупные государственные деятели, серьезные ученые, директора предприятий, даже ведущие лидеры оппозиции) никогда не стремились вернуться в советское прошлое: слишком памятны были тогда его проблемы. Чуть забегая вперед, стоит отметить, что, когда осенью 1998 года правительство на какое-то время оказалось сформировано из оппозиционно настроенных политиков (Евгений Примаков, Юрий Маслюков и др.), никаких попыток «вернуть все взад» не предпринималось.

Таким образом, государство в начале девяностых не имело ни одного эффективного способа выйти из кризисной ситуации за короткий промежуток времени. Жизнь оказалась гораздо сложнее, чем в популярных «агитках», когда за пару минут (или на двух страничках текста) излагается чудодейственная программа решения всех проблем. Кризис экономики был связан не с тем, что кто-то из политиков что-то не понимал или что-то украл у народа. Он фактически предопределялся тем состоянием экономики, которое уже существовало в СССР на момент его распада и начала рыночных преобразований. Большой размер «денежного навеса» и большое число предприятий, неспособных с помощью коммерческой деятельности покрыть свои убытки доходами, вводили многих людей в шок без терапии. Отложив серьезный разговор о причинах формирования «денежного навеса» до следующей главы, мы пока посмотрим, как государство пыталось справиться с ситуацией в середине 1990-х.

Где взять деньги, когда их нет

В среднесрочной перспективе у государства имелись реальные способы выйти из кризиса, обеспечив финансовую стабилизацию и поддержав предприятия. Все эти способы были связаны с заимствованием денег, и все они были не очень-то хороши.

Лучший способ заимствования предполагал поддержку российской экономики со стороны богатых зарубежных стран и международных финансовых организаций. Иностранные кредиты могли дать нашей стране передышку, позволить выйти из кризиса, а затем расплатиться с долгами, благодаря начавшемуся экономическому росту и увеличению бюджетных доходов. СССР во времена правления Горбачева получал довольно большие средства от Запада, не столько, правда, по экономическим мотивам, сколько по политическим.

Империю зла, как называл Советский Союз президент США Рональд Рейган, ублажали, чтобы она не начала с голодухи ядерную войну и согласилась на объединение двух Германий – капиталистической (ФРГ) и социалистической (ГДР). Но после распада СССР, демократизации России и проявления миролюбивой политики Ельцина желание кредитовать нашу страну у западных лидеров снизилось.

Суммы, которые Россия получила в девяностые годы, не могли существенно поддержать экономику.

Худший способ заимствования предполагал фактическое осуществление поддержки предприятий за счет самих же предприятий. Способ этот назывался «неплатежи». Государство обещало поддержку экономике, но из-за отсутствия реальных средств поддерживало ее лишь на бумаге. Тем самым оно оказывалось в долгу у предприятий, однако взыскать с правительства долг удавалось в основном лишь сильным лоббистам. Иногда деньги государство реально перечисляло, но они зависали в банках-посредниках, желавших на этом зарабатывать. В условиях высокой инфляции даже непродолжительная задержка платежа давала банкам возможность неплохо заработать, пустив чужие деньги в бизнес (как говорили тогда, «прокручивая» их). Нетрудно понять, что, заимствуя столь нецивилизованным способом деньги у тех, кому оно намеревалось помогать, государство фактически лишь раздражало работников, месяцами ожидавших зарплату.

Наконец, третий способ заимствования вполне соответствовал мировой практике государственного управления и стал широко применяться в России с середины 1990-х. Он состоял в том, что государство выпускало облигации вместо новых денег, способных лишь усилить инфляцию. Облигации представляли собой ценные бумаги (своеобразные «долговые расписки»), по которым со временем правительство обещало выплатить деньги: вернуть одолженное, да еще и обеспечить кредитору доход. Приобретали облигации те, кто имел свободные деньги, хотел с их помощью заработать и готов был вложить накопления в бизнес. Таким образом, вместо того чтобы навязывать проблемы беднякам в виде неплатежей, государство брало взаймы у богачей, обещая им хороший доход.

При таком прагматичном подходе к кредитованию государства все стороны оказывались более-менее удовлетворены. Тот, кто давал деньги, готовился заработать на этом. Тот, кому должны были дать деньги, получал реальные суммы, а не пустые обещания. И наконец, государство переносило бремя ответственности за кризисные явления в экономике на будущее – на то время, когда придет пора платить по счетам. Но и эту ответственность оно могло, как долгое время казалось, с себя снять, поскольку, создав своеобразную пирамиду государственного долга, расплачивалось с кредиторами не из бюджета, а из денег новых кредиторов, которые все более активно приобретали облигации. Обладатели временно свободных денежных средств видели, что правительство раз за разом исправно платит по счетам, и соблазн кредитовать его ради получения дохода становился все больше. Зачем заниматься рискованными видами бизнеса, если можно купить государственную облигацию и через несколько месяцев положить в карман выручку от этой операции? Большим минусом построения пирамиды государственного долга становилось своеобразное вытягивание средств инвесторов из реального сектора экономики в финансовые операции, но с учетом описанных выше проблем следует признать, что не существовало лучшего способа остановить инфляцию и одновременно хоть как-то поддержать тех, кто бедствовал, не вписавшись в рынок.