Полная версия

Русская елочная игрушка. Козули, космонавты и бонбоньерки в истории самого любимого праздника

Екатерина Мокрушева

Русская елочная игрушка. Козули, космонавты и бонбоньерки в истории самого любимого праздника

Все права защищены.

Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

© Мокрушева Е., 2025

© Оформление. ООО «МИФ», 2025

⁂Введение

В семь лет Новый год начинается с шуршания открываемых коробок и шелеста бумаги, в которую завернуты игрушки. Сначала надо развесить электрические гирлянды. Это немного скучно, но такой уж порядок. И оттого, что наконец начался этот самый новогодний порядок, уже радостно. Игрушки – как маленькое чудо: вроде помнишь их до мельчайших деталей, знаешь каждую блестку, но все равно – достаешь к празднику из коробки и знакомишься заново. У любой игрушки есть свое место. Зайца с барабаном, чтобы он не грустил, вешаю рядом с розовой принцессой, царевну на прищепке – поближе к макушке, синий волк пусть оттеняет красные шарики. Шары не такие интересные, как фигурки, но тоже красивые. Ими удобно уравновешивать елку, чтобы не наклонялась на одну сторону. Хотя я, будь моя воля, наряжала бы только фигурками. Когда все игрушки получили свои роли в новогодней сказке, приходит время вешать дождик. Он шелестит и липнет к одежде. Теперь пора поставить под елку Деда Мороза и Снегурочку. Они пластмассовые, и ими можно аккуратно поиграть. А когда стемнеет, мы погасим свет и зажжем огоньки. Они будут отражаться в стекле, словно там, за окном, сверкает еще одна гирлянда. И вроде бы знаешь, как все будет, но от радостного предвкушения все равно щекочет в животе.

Коробка со старыми игрушками.

Katia Seniutina / Shutterstock

Я уже выросла, полюбила шарики и решила не вешать дождик, а елочные игрушки так и остались для меня волшебством, ежегодной праздничной тайной, прикоснуться к которой в этой книге я хочу вместе с вами.

Глава 1. Откуда елочка пришла к нам на праздник

Обычай устанавливать и украшать елку связан с культом деревьев. Дерево – один из самых распространенных мифологических образов. Оно могло служить и носителем жизненной энергии, и пристанищем духов предков, и оберегом от злых сил. У многих народов мира встречается образ дерева как центра мира. Оно так и называется – мировое древо или древо жизни.

Мировое древо на эскизе к картине Николая Рериха «Гнездо преблагое – глазам утешение».

ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»

Как выглядит мировое древо?

В скандинавских мифах рассказывается об огромном ясене Иггдрасиле, который растет в центре мира и на котором этот мир держится. Его мощные корни спускаются прямо в Хель – подземный мир. Мифический ясень всегда свеж и зелен, потому что норны – три женщины, пророчицы, владеющие судьбами людей, – поливают его водами жизни из священного источника Урд.

В китайской мифологии древо жизни также растет в центре мира. У него целых семь корней, которые проходят через семь источников в недрах земли, и семь ветвей, тянущихся до семи небес.

Образ мирового древа встречается и в славянских заговорах, колядках и загадках. Вот в заговоре упоминается дуб: «На море остров, на острове дуб, под ним на кровати лежит девица, змеиная сестрица…»[1] Как правило, в славянском фольклоре дуб обозначает центр мира и растет на острове или на горе.

А вот болгарская колядка с описанием мирового древа:

Я сама, мама, злато деревце.Злато деревце плодоносное,Что растет аж до неба,Ветви опускает аж до земли,Листья раскрывает мелким бисером,Цветы выпускает бела серебра,Плоды рожает чиста золота…[2]Бывает, что дерево становится символом времени, а не мира в целом. Особенно хорошо это видно в загадках: «Лежит колода, по ней дорога: пятьдесят сучков да триста листья», «Лежит брус во всю Русь, и на том бpycy двенадцать гнезд, и во всяком гнезде по четыре яйца», «Стоит дуб, на дубу двенадцать ветвей, на каждой ветке по четыре отростка, на каждом отростке по семи прутьев», «Выросло дерево от земли до неба, на этом дереве двенадцать сучков, на каждом сучке по четыре кошеля, в каждом кошеле по семи яиц, а седьмое красное»[3]. В каждом случае ответ – год.

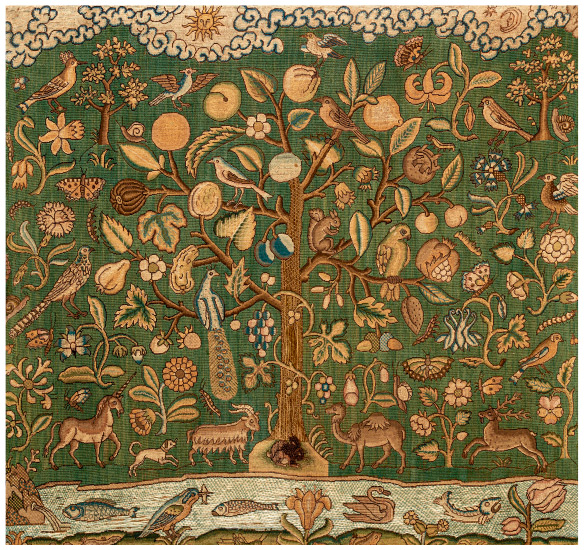

Древо жизни на британской вышивке XVII в.

The Metropolitan Museum of Art

Еще один фольклорный жанр, в котором встречается древо жизни, – величальные песни в честь молодоженов, иначе вьюнишные песни, или вьюнцы. Их исполняли, приходя домой к молодым, чтобы у них в семье были достаток, любовь и счастье. Вьюнцы обычно состоят из трех частей: прежде всего поющие спрашивают разрешения начать, потом желают богатства и благополучия, а затем просят наградить их. В этом вьюнишние песни похожи на колядки. Главные особенности таких песен – повторяющийся припев со словами «вьюнец молодой», «вьюница молодая» и образ мирового древа:

Вырастало деревцеДа кипарисовое.Как во этом деревцеДа три угодьица:По вершине деревцаДа соловей песни поет,Посередь-то деревцаДа пчелы яры гнезда вьют.По корень-то деревцаДа тут беседушка стоит,Во беседушке сидитДа удалой-от молодец,Молодой-от молодецДа Иванушка господин.Иванушка господинДа с молодой своей женой,С молодой своей женойДа с Парасковьей молодой.Вьюнец-молодец,Вьюница, эй, молодая![4]Там же, под деревом, стоит кровать супругов:

Во комли-то деревцаКровать нова тесова ‹…›.На перине пуховой,На подушке парчовой,На подушке парчовойСпит вьюнец-молодец,Спит вьюнец-молодецСо вьюницей со своей,Со вьюницей со своейСо Прасковьей госпожой[5].Когда вьюнишники приходили поздравлять молодоженов с Пасхой, они приносили с собой елочку, украшенную ленточками, полотенцами и платками.

Какие обычаи связаны с деревьями?В древности люди верили, что солнце – это разумное существо, божество и что зима наступает каждый год, потому что оно заболело и ослабло. А солнцестояние означало его выздоровление и приход теплого времени года, когда жить становится немного проще. Ветви вечнозеленых деревьев напоминали людям обо всех растениях, которые появятся, когда солнце наконец обретет полную силу и лето вернется.

Древние египтяне поклонялись богу по имени Ра с головой ястреба, который носил солнце в виде пылающего диска в своей короне. В дни солнцестояния, когда Ра начинал оправляться от болезни, египтяне приносили в свои дома пальмовые ветви, которые символизировали победу жизни и тепла над смертью и холодом.

В Северной Европе друиды, жрецы древних кельтов, также украшали свои храмы ветвями вечнозеленых деревьев как символом бессмертия. Викинги в Скандинавии почитали вечнозеленую омелу.

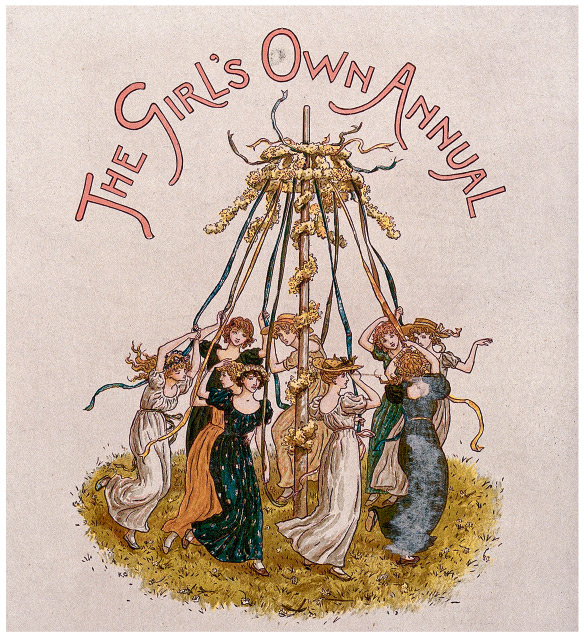

Хоровод вокруг майского шеста на иллюстрации XIX в.

Wellcome Collection

Один из самых распространенных европейских обычаев – весенний праздник «майского дерева», который во многих странах отмечается до сих пор. Люди собираются вокруг украшенного лентами дерева или шеста, который его обозначает, и танцуют, водят хороводы, поют. Этот праздник посвящен пробуждению природы и возвращению тепла.

Далеко от Европы, в якутском фольклоре священное дерево связывали с духом-хозяйкой родной земли. Согласно легендам, этот дух живет в больших березах, поэтому рубить старые деревья запрещено.

В якутском обряде «испрашивания детей» воспроизводился образ дерева душ. На подходящее дерево вешали чашку с маслом и двумя серебряными птичками. Сюжет обряда – путешествие шамана к богине Айыысыт за душами детей, которые шаман должен был привести на землю. Дерево становилось своеобразным порталом, а серебряные птички, по всей видимости, символизировали души.

Буддисты привязывают к ветвям деревьев ленточки в качестве подношения духам.

Zhenya Voevodina / Shutterstock

Согласно другим якутским поверьям, души шаманов зарождаются в Нижнем мире. Там у основания высокой горы растет огромная ель, ее верхушка отломана, а ветки направлены вниз. На ветках есть гнезда, и в гнездах рождаются шаманские души.

Согласно другим якутским легендам, у каждого шамана есть особое дерево, которое поможет ему спрятаться, если он проиграет состязание с соперником. Похожий мотив есть у тунгусов: дерево становится отправным пунктом мистических странствий шамана.

Верили в магию деревьев и славяне: березовые ветки использовали как оберег от злых сил, вокруг дуба трижды обходили после венчания, через расщепленную рябину пролезали, чтобы вылечиться.

Хвойные деревья: добрые или злые?Хвойные вечнозеленые деревья часто наделяли волшебными свойствами, и неудивительно – они словно неподвластны законам природы и смене времен года. Из этого можно было сделать два противоположных вывода: либо такие деревья очень хорошие и полезные, либо злые и страшные. Так уж было устроено мышление наших предков – если что-то разительно отличалось от привычного порядка вещей, то это что-то надо было либо почитать и превозносить, либо обходить стороной и всячески задабривать, чтобы избежать неприятностей. Какие же обычаи и суеверия были связаны с хвойными деревьями?

Ханты, манси и удмурты поклонялись ели и приносили ей жертвы. Причем подношения клали под елку или рядом со специально срубленными еловыми ветками.

На Алтае почитали кедр – из него делали раму шаманского бубна. Существовал особый обряд оживления этого бубна, во время которого символически воспроизводилась вся история жизни дерева.

Также с шаманами на Алтае связывали лиственницу, но на роль так называемой «шаман-лиственницы» подходило не всякое дерево, а особое, с пышной кроной. Дух – хозяин дерева покровительствовал шаману, а обычным людям мог навредить, поэтому они старались не приближаться к такой лиственнице.

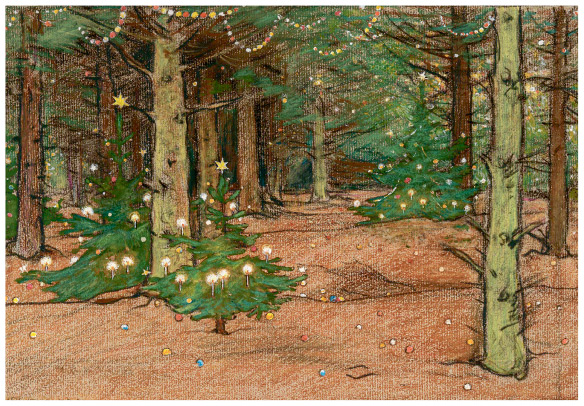

Рождественский лес. Рисунок Виллема Венкебаха, 1898.

The Rijksmuseum

В свидетельствах путешественников начала XIX века отмечается, что в отдаленных деревнях Карелии на границе Финляндии и России в домах были жертвенные ели. Их оставляли или специально сажали во время строительства дома. От этих деревьев зависело благополучие и достаток членов семьи или даже целого рода. Поэтому дерево кормили: понемногу приносили ему кусочки того, что появлялось нового в доме, чаще всего – продуктов. О духе-хозяине тоже не забывали: по большим праздникам, связанным со сбором урожая и забоем скота, на Рождество и в Юрьев и Иванов дни дереву приносили угощение с праздничного стола.

Когда хозяева собирались заколоть быка, они заводили его в избу, открывали люк в полу и направляли вытекающую кровь сначала в деревянную чашу, а потом оставляли ее стекать в подполье. Чашу выносили к жертвенному дереву во дворе и выливали кровь на его корни.

То же самое делали с коровьим молоком после первого отела: его собирали в подойник, трижды плескали им на корни и обращались к верховному божеству, называя по имени всех своих коров, прося для каждой крепкого здоровья и хороших надоев.

В деревне Пюериттая в Приладожской Карелии на Покров под большую ель на кладбище приносили деньги, зерно и продукты, чтобы дом был полная чаша.

Финляндия. Майский шест на Юханнус (Иванов день), украшенный еловыми ветвями.

Bonin, Volker von, kuvaaja / Finnish Heritage Agency (по лицензии CC BY4.0)

В одной из деревень Северной Карелии на корни священной ели для духа-хозяина приносили молоко, масло и мясо, а женщины отдавали немного своего грудного молока, когда рождался ребенок.

В Киришском районе Ленинградской области накануне Иванова дня молодежь и молодожены собирались вечером у выбранной ели, вешали на нее оставшиеся после Троицы высохшие березки и поджигали.

В Северной Финляндии на Иванов день ставили «ели Иванова дня». Находили высокую елку, сдирали кору, обрубали все ветки, оставляя только одну пару в середине. Потом ель ставили во дворе и она стояла по меньшей мере до осени, а то и до следующего Иванова дня. Судя по всему, эти ели символизировали мировое древо.

В деревне Кузьмины Горы (Каргопольский уезд Олонецкой губернии) существовало святое место: там из одного корня росли три высокие ели. Согласно преданию, в роднике около елей однажды обнаружили икону, а потом построили часовню. Туда приходили больные, чтобы исцелиться. Сначала они слушали службу в деревенской церкви, а потом им надо было отгрызть кусочек от корней одной из елей. Корень не только лечил болезни, но и оберегал от них весь будущий год.

У коми-пермяков существовало особое место под названием «Трясогузкина ель». Около нее на Троицу устраивали обрядовые игры. По легенде, у ели было две вершины. Давным-давно у дерева собирались охотники чуди перед началом охотничьего сезона. Они стреляли из луков в «Трясогузкину ель» и спрашивали, куда лучше пойти на охоту и будет ли им сопутствовать удача.

Удмурты под елью совершали жертвоприношения в честь божества Инмара, который жил рядом с солнцем. Во время обряда на елку клали каравай, предназначенный божествам. Также на почитаемую ель вешали череп и шкуру жертвенного животного.

Также у удмуртов есть предания о ели, которая подпирает небо и растет в центре земли, а в фольклоре коми говорится о ели, по которой можно добраться до неба.

В Шуе рассказывали об иконе Богородицы, которая явилась на единственной ели на крошечном островке. Икону после перенесли в специально построенную часовню. Интересно, что в одной из деревень Подпорожского района икону, напротив, перенесли из разрушенной часовни на ель.

Ель могла заменять культовое сооружение. Такая елка была в деревне Лошке в Паданской волости. К ее вершине привязывали мужские рубахи, порванные в ритуальной борьбе за приз на Успение.

В Вологодской области бабушки пугали внуков неведомой силой, которая водилась в одной из священных еловых рощ и могла заставить человека заблудиться даже на небольшом участке.

В России сосны, которые росли над могилами праведников или святых, нередко считались священными: к ним приходили, чтобы вылечиться от болезни или избавиться от порчи. А через еловые ветки процеживали молоко первого удоя, чтобы оно не скисло. Мелкие еловые веточки бросали в подол молодым хозяйкам, желая семейного благополучия и здоровых детей. У поляков, чехов, словаков, хорватов, словенцев молодые мужчины устанавливали тщательно обструганную сосну или лиственницу в ночь на 1 мая, Троицу и другие праздничные дни под окнами своих избранниц. Иногда в роли дерева выступал гладкий столб с маленькой елочкой наверху.

Продавец рождественских елок. Рисунок Давида Херлибергера, Германия, 1748 г.

Staatliche Museen zu Berlin, Museum Europäischer Kulturen (по лицензии CC BY-SA 4.0)

Между тем с елью связано и много мрачных примет и суеверий. Надо сказать, что изначально в ней не видели ничего праздничного и поэтического. Да и сложно восхищаться деревом, которое растет в сырости, а его иголки колются и сыплются за шиворот. Ельники темные, по ним трудно, неудобно ходить – вот и привязалась к елкам дурная слава.

В некоторых южных районах Карелии верили, что ель нельзя сажать возле дома, потому что пустит под дом корни и выживет из него людей. Ель рядом с домом сулила и другие несчастья: скорую смерть кого-то из мужчин, бесплодие у женщин. Верили, что ель проклята и притягивает молнии, между двумя елями хоронили самоубийц. В фольклоре образ ели также был связан со смертью: «угодить под елку» означало «умереть», «смотреть под елку» – заболеть, гроб называли «еловой хороминой».

Кто и когда начал украшать елку?Обычай наряжать елку зародился в Германии: еще в языческие времена у германских народов существовала традиция выбирать в лесу елку и под Новый год украшать ее свечами и кусочками ткани.

Рождественская пирамида на выставке традиционных праздничных украшений. Германия, фотография 1930-х гг.

Hanisch, Willy / Deutsche Fotothek

Рождественская ярмарка в Швеции. Картина Георга фон Розена, 1872 г.

Åsa Lundén / Nationalmuseum

После принятия христианства обычай сохранился, только елку наряжали уже не на Новый год, а на Рождество. Для украшения по-прежнему использовали свечи, а также яблоки, орехи и ягоды. В церковных постановках популярной средневековой пьесы об Адаме и Еве украшенную свечами елку называли «райским деревом». Благочестивые христиане ставили елки и у себя дома. Дополнительно на елку вешали облатки, символизирующие искупление грехов, позже их заменили печеньем разной формы. В одной комнате с елкой обычно находилась «рождественская пирамида» – треугольная конструкция из дерева с полками для рождественских фигурок, украшенная свечами и звездой. К XVI веку рождественская пирамида и райское дерево слились воедино, превратившись в знакомую нам рождественскую елку.

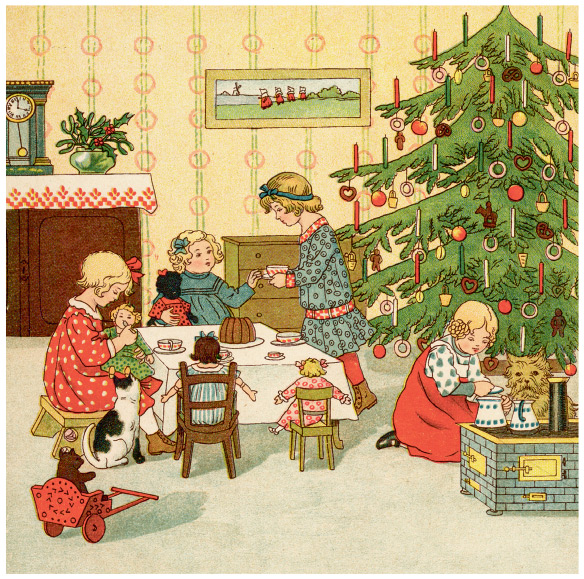

Иллюстрация Паули Эбнера к детской книге «Это чудесное рождество!» 1910-е гг.

KB National Library of the Netherlands

К XVIII веку обычай украшать на Рождество елку был широко распространен среди немецких лютеран, но только в следующем веке он стал глубоко укоренившейся традицией. В Англию рождественская елка попала в начале XIX века, а спустя полвека ее популяризировал принц Альберт, муж королевы Виктории. Викторианская елка была украшена игрушками и мелкими подарками, свечами, конфетами и причудливыми пирожными, подвешенными к ветвям на ленточках.

В Америке многочисленное пуританское население было против елок из-за языческого подтекста, и обычай их устанавливать сложился позже. Тем не менее небольшие общины поселенцев немецкого происхождения все равно продолжали придерживаться этой практики. А в 1840-х годах американцы тоже заинтересовались новой традицией, и к XIX веку елки уже были на пике моды.

Они также были популярны в Австрии, Швейцарии, Польше и Нидерландах. В Китае и Японии рождественские елки, привезенные западными миссионерами в XIX и XX веках, украшались затейливыми бумажными поделками.

Рождественские украшения тоже пришли к нам из Германии. В 1800-х годах Ганс Грейнер начал выпускать первые стеклянные шары, а вскоре в небольших мастерских в Германии и Богемии начали изготавливать украшения из мишуры, литого свинца, бисера, прессованной бумаги и хлопчатобумажного ватина. Покупатели были в восторге! В Соединенных Штатах к 1890 году универмаг «Вулворт» продавал украшений на 25 миллионов долларов в год, к тому времени уже появились электрические елочные гирлянды. Затем в США изобрели искусственные елки из щетины, а потом началось их массовое производство из алюминия и ПВХ-пластика. Искусственные елки быстро стали популярными, особенно в странах, где было трудно достать натуральные деревья.

Как праздничная елка оказалась в России?После возвращения из заграничного вояжа с великим посольством Петр I в 1699 году издал указ: отныне начало нового года следовало отмечать не 1 сентября, а 1 января. Кроме того, царь повелел украшать дома ветками любых хвойных растений.

В указе было две части. В первой объяснялось, зачем вводить новое летоисчисление вместо прежнего, которое велось от сотворения мира. Особенно выделялось, что «от Рождества Христова» живут не просто христианские народы, а народы, которые исповедуют православие. Согласно замыслу Петра I, страна должна начать жить по календарю, принятому в Европе.

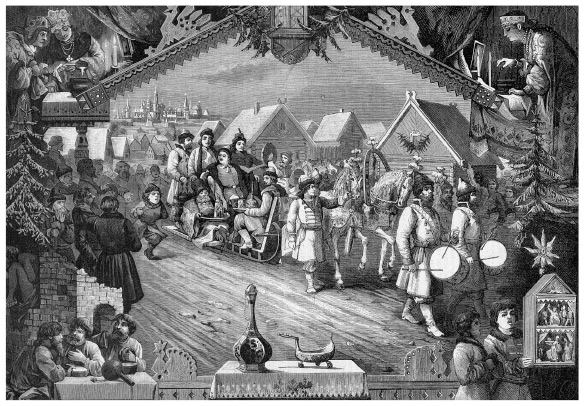

«Святки и славленье Христа при Петре Великом». Рисунок П. С. Загорского из журнала «Всемирная иллюстрация», 1882 г.

Российская национальная библиотека

Вторая часть царского указа была даже длиннее первой: в ней Петр Великий со свойственной ему педантичностью подробно описывал, как встречать новый, 1700 год.

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века… по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых… а людям скудным… хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года.

Теперь, в соответствии с указом, после молитвы в церкви или у себя дома надо было украсить свое жилище и ворота ветвями вечнозеленых хвойных растений и устно поздравить друг друга с началом нового года и нового столетия. Чтобы доходчиво объяснить подданным, как правильно исполнять новый указ, Петр распорядился выставить у гостиного двора образцы украшений, на которые нужно было ориентироваться.

Царь также продумал, как организовать праздник в Москве. На Красной площади надлежало провести огненные потехи. Богатым и знатным людям предписывалось с 1 по 7 января устроить праздничную пальбу из небольших пушек, мушкетов и другого мелкого огнестрельного оружия, а потом запускать ракеты. Во дворах надо было установить по нескольку бочек, наполнить каждую соломой, хворостом, смолой и таким образом жечь праздничные огни.

После смерти Петра I о елке забыли, и только владельцы кабаков продолжали поддерживать заморский обычай, правда, на свой лад: елки и еловые ветки теперь украшали двери и крыши питейных заведений круглый год, и соблюдалась эта традиция довольно долго.

У моста, пересекающего главный порядок надвое, небольшой домик гражданской архитектуры означал торчащею над дверью елкой многим милый кабачок[6] (В. А. Соллогуб. «Тарантас», 1845).

Елки в качестве обозначения питейных заведений так прижились, что появились выражения, которые заменяли слово «кабак». Так, «потешить себя под елкой» означало «зайти выпить».

Перепал в мошну грош-другой за привезенную и сбытую кроху, – по дороге надо зайти к купцу пряничка ребятишкам купить, жене то, что наказала, да и самого себя потешить под елкой – зайти винца испить[7] (С. В. Максимов. «Куль хлеба и его похождения», 1873).

Еще можно было «отправиться под елку»:

Кто бы мог подумать, что заморская выдумка – мороженое и это табачное зелье, которое еще так недавно русский народ называл чертовой травою, найдут покупщиков у самых дверей питейного дома? Однако ж я видел своими глазами, как один мужичок с бородою курил сигару, а другой изволил кушать сливочное мороженое, но, к сожалению, это европейское наслаждение просвещенных народов не помешало им спустя несколько минут отправиться под елку[8] (М. Н. Загоскин. «Москва и москвичи», 1842–1850).

В народе «Иваном Елкиным» называли кабак или постоялый двор.

…На ночь пристают где-нибудь к берегу, около постоялого двора или кабака. У всякого такого постоялого двора или «Ивана Елкина» (вывеска его – длинный шест с елкой наверху) замечается больший или меньший склад дров и бревен…[9] (Д. Н. Анучин. «Из поездки к истокам Днепра, Западной Двины и Волги», 1891).

Елка в привычном нам виде появилась в России благодаря жене будущего царя Николая I – Александре Федоровне, урожденной Фридерике Луизе Шарлотте Вильгельмине Прусской. Она привыкла наряжать елку у себя на родине и привезла эту традицию в Россию: 24 декабря 1817 года великая княгиня устроила домашнюю елку для членов императорской семьи. Здесь и начинается наша история.

Глава 2. Елка и елочные игрушки до революции