Полная версия

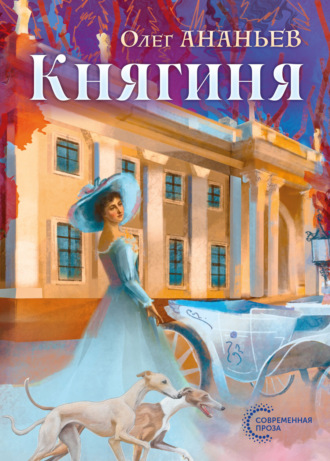

Княгиня

– Я была бы рада хоть в чём-то быть похожей на эту великую женщину с её удивительной судьбой! – сказав так, Ирина Ивановна подошла к одному из портретов, привлёкших внимание Иллариона сразу, как только он вошёл в золотистую гостиную. От парадных портретов этот отличался тем, что даже роскошный наряд изображённой женщины и солидные награды на груди не затмили сверкающие ярче бриллиантов чувство собственного достоинства, нестандартный ум и… высокомерие.

Илларион Иванович поспешил встать и присоединиться к уважительному созерцанию портрета статс-дамы княгини Екатерины Романовны Воронцовой-Дашковой. Её внучатый племянник – обер-церемониймейстер граф Иван Илларионович Воронцов-Дашков – и стал отцом Ирины и Иллариона.

Глядя на портрет, княгиня воодушевлённо продолжила:

– Современники Екатерины Романовны считали, что лишь по прихотливой ошибке природы она родилась женщиной. О достоинствах и достижениях именитой родственницы говорили в семье не раз. Будучи уже десять лет замужем, с двадцати шести лет она посетила многие страны Европы. После возвращения в Россию, в 1783 году, Дашкова была назначена директором Петербургской академии наук. На протяжении одиннадцати лет успешно возглавляла и Российскую академию. Она увеличила число стипендиатов Академии с семнадцати до пятидесяти, воспитанников Академии художеств – с двадцати одного до сорока.

Дашкова, в частности, предложила для красоты и удобства заменить неудобное «iо» на одну литеру «ё». Эту идею единодушно поддержали на заседании деятели культуры во главе с Гавриилом Державиным.

Бесспорно, Екатерина Романовна обладала многими талантами. Прожила шестьдесят семь лет, а простого личного счастья так и не познала. Для сына и дочери графиня Дашкова была домашним тираном, не могла избавиться от греха гордыни.

Екатерина Романовна собственноручно перевела Вольтера, писала стихи на русском и французском языках…

– Я же сказал, что в тебе течёт и её кровь: и ты прекрасная переводчица. Помнишь пушкинское: «Переводчики – почтовые лошади»?

Ирина Ивановна растерянно развела руками, улыбнулась, всем своим видом высказала вопрос и, не получив ответа, озвучила его:

– Не хочешь ли ты сказать, Илларион, что я… лошадь?

– Отнюдь! Скорее, ты прекрасная наездница! Амазонка! – брат спешил исправить бестактность. – Твои переводы на французский приняты весьма и весьма благосклонно.

– Благодарю. Не скрою: приятно, что мои переводы возымели успех. Особенно роман графа Толстого «Война и мир».

– Только вот мне об этом переводе не сразу стало известно. Он же вышел под псевдонимом «une russe».

– Да, «одна русская» – это я.

– Ирина Ивановна, а Вы – храбрая.

– С какой стати на «Вы»?

– А не очень-то приятно узнать, что сестра скрывала от меня такой солидный труд.

– Илларион, прости, дорогой. Всё это мои суеверия. Примета такая: как можно меньше посвящать в замыслы… К тому же были сомнения. А вдруг перевод не будет успешным. И Фёдор Иванович рекомендовал…

– Конечно, репутация фамилии, рода. Ну сейчас-то всё позади. Насколько мне известно, перевод признан в Париже. Продажа… успешна? Так ведь?

– Более чем! За первые две недели из переданных Тургеневу пятиста экземпляров было продано триста.

– Тургенев?! А при чём здесь он?

– Иван Сергеевич – мой вдохновитель на этот весьма нелёгкий труд. Он и Полина Виардо очень содействовали успешной продаже моего перевода в Париже.

– Как много нового я узнал сегодня о своей сестре, – оторопело произнёс Илларион Иванович.

– Я так счастлива, что мой труд познакомил Францию с великим русским писателем! Отрадно – в числе первых читателей оказались Ромен Роллан, Гюстав Флобер, Эмиль Золя, Альфонс Доде, братья Эдмон и Жюль де Гонкур, Ги де Мопассан, Анатоль Франс и другие французские писатели!

– Блестяще! – Илларион Иванович выпил уже достаточно и осмелел: – Хотелось бы знать о твоём семейном благополучии.

– Благодарю за проявленное волнение. Ответ мой ты знаешь. Разочаровавшись в иллюзиях, что манят в юности, с возрастом научилась ценить домашнее счастье как истинно ценное. Я должна лишь благодарить Провидение за моё теперешнее положение, в котором мне почти нечего желать.

– Так уж и нечего желать? А карета с орловскими рысаками? Неужто не порадует?

– Может ли не радовать прекрасное животное с именем Лошадь? Только откуда рысаки?

– Это ты у кого спрашиваешь? У главного коннозаводчика Российской империи? Глянь-ка в окно! В карету не мои рысаки впряжены, а уже твои! Мой подарок дожидается тебя под окнами!

Глава 20

– Дмитрий Васильевич! Несказанно Вам рада!

– Сожалею, что не стал поэтом! При виде Вас так и хочется сказать нечто возвышенное. Годы идут, мне уже шестьдесят, а Вы столь же юны, какой запечатлел Вас французский живописец Ипполит Робийяр. Этот портрет, по-моему, у Вашего брата, Ипполита. Кстати, Вы не изменились с тех пор.

– Потому что не ношу золотых украшений…

Известный русский писатель, переводчик и искусствовед Дмитрий Васильевич Григорович не первый раз оказался в гостях у Паскевичей: Фёдор Иванович попросил его подготовить каталог собранных художественных ценностей. Начало коллекции было положено ещё Иваном Фёдоровичем.

В дворцовых залах размещались многочисленные произведения изобразительного искусства, которые любили и ценили как отец, так и сын Паскевичи. Оба были лично знакомы со многими художниками: Иван Фёдорович с 1831 года являлся почётным любителем, а Фёдор Иванович с 1869-го – почётным членом Императорской академии художеств.

А вообще Дмитрий Васильевич и Фёдор Иванович знали друг друга уже более двадцати лет. Их объединило и подружило Императорское общество поощрения художников, где Григорович был ответственным секретарём, а Паскевич – щедрым меценатом: пожертвовал крупный капитал, на проценты с которого выдавались ежегодные премии на конкурсах по живописи на фарфоре и фаянсе, обогатил подарками художественно-промышленный музей.

Дмитрий Васильевич был знаком и Ирине Ивановне.

– Вы всегда впечатляете благородством! – воскликнула она.

Григорович смущённо опустил голову.

– Я имею в виду благородство духа. Впрочем, это сказывается и в Вашем облике. Безукоризненный вкус в одежде всегда вызывает у меня немой восторг: Вы безупречно элегантны.

– Вы оба меня удивляете – и супруг Ваш, и Вы. Обратите внимание, Ирина Ивановна, каталог открывается разделом «Ткани». Не живописью, не скульптурой, коих в вашем собрании много, а главой «Ткани». Это воля Фёдора Ивановича. И вот почему. В этой главе приведены Ваши рукотворные изделия. Вместе с тем означено, что вышитое Вами цветным шёлком декоративное панно, представляющее лестницу, увитую цветами, вазу и двух фазанов, удостоено почётной медали Всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве в 1882 году. В описях гомельского дворца также вышитые Вами каминный экран, ширма, скатерти.

– Благодарю. Я очень ценю, что для моего панно из пятнадцати элементов на тему «Австралия» рисунки сделаны и Вами, Дмитрий Васильевич.

– Не только мной. Мне очень приятно, что моя скромная особа в это работе стоит рядом с именами таких знатных художников, как особо чтимый мною Николай Маковский.

– Тот, который из семейной династии художников Маковских?

– Совершенно верно. А знаете, Ирина Ивановна, они все представляют Товарищество передвижных художественных выставок.

Григорович не распознал причину смятения княгини при упоминании о художниках-передвижниках и продолжил разговор:

– В каталоге приведено шестьдесят живописных картин различных жанров, в том числе произведения художников Рембрандта, Баччарелли, Грёза, Верне, Айвазовского, Крюгера, Зичи, Суходольского… Немного странно: почему в вашем с Фёдором Ивановичем собрании нет передвижников?

– Понимаете, картины можно читать, словно увлекательную книгу тайных знаний. Или слушать дивную мелодию красок. Душа говорит с душой Мастера. И меня радует, что мы понимаем друг друга. Художников нового времени я увидела ещё в Париже. Импрессионисты. Они не вступают в диалог, они врываются в ваш внутренний мир. Художники-передвижники – те же революционеры. Взбунтовались против классического искусства, против красоты! Этот вихрь перемен разрушает. Революция. Ломка старого? Но несёт ли это новое гармонию?

– Вы правы, новое поколение ищет новые пути, стремится отразить их в искусстве. Лично мне передвижники импонируют, мне близок их конфликт с устаревшими догмами. Это отклик на острейший социальный кризис. Зеркало нашего времени…

– Содержание их работ я умом воспринимаю, но сердце моё молчит. Для меня искусство – это всегда тайна личного переживания. Художники нового времени так всё обнажили… Это уже не тайная исповедь. Они представили всю подноготную. Я не хотела бы иметь такой свой личный портрет. Я стыдилась бы его.

– И чего бы Вы устыдились, дорогая? Добрый всем вечер. – Фёдор Иванович тихо вошёл, присел, плавно влился в дружеский разговор. Своим ответом Ирина Ивановна изменила тему беседы:

– Как бы я хотела не тревожиться! Тревожные мысли даже маленьким вещам придают большие тени.

– Кто-то из великих заметил: «Чем больше человек знает о предмете своей тревоги, тем меньше счастья в нём остаётся», – сказал супруг.

– Надо прислушаться к восточным мудрецам, которые советуют научиться спокойно жить в настоящем, – внёс философские интонации Григорович.

– Вы следуете этому, Дмитрий Васильевич? – лукаво улыбнувшись, спросила Ирина Ивановна.

Писатель развёл руками, своим видом показывая, что названную премудрость осилить не так-то легко. Княгиня понимающе кивнула:

– Я пытаюсь научиться жить настоящим. Понимаю, что надо не строить иллюзий. Только не пойму: где иллюзии, а где надежды.

– Ежели хотите заглядывать в будущее, сначала изучите прошлое, вот как мы это делаем с Дмитрием Васильевичем, составляя каталог художественных ценностей былых эпох, – желая прекратить смутную тему, чётко произнёс Фёдор Иванович.

Глава 21

Дмитрий Васильевич для создания каталога не раз приезжал в Гомель, где попутно написал акварельную работу «Красная гостиная в Гомельском замке». Именно в Красной гостиной и был накрыт стол, чтобы отметить с Дмитрием Васильевичем итоги важного дела.

После первого тоста за успешное завершение работы по созданию каталога (издан в Петербурге в 1885 году) Ирина Ивановна поспешила начать разговор с вопроса, который давно её волновал:

– Дмитрий Васильевич, вы дружны с Достоевским с юности. Но увидеть в этом безвестном авторе талант мало дружеских отношений. Благодаря Вам лет сорок назад в «Петербургском сборнике» были опубликованы «Бедные люди» Фёдора Михайловича.

– Они вызвали такой всплеск чувств! Я среди ночи бегал с этой повестью к Некрасову, Белинскому…

– Надо признать, у Вас недюжинное литературное чутьё. Вы проторили путь от неизвестного автора к читателю, – заметил Фёдор Иванович.

– Да, сейчас Достоевский известен как автор потрясающих романов. «Преступление и наказание», «Идиот», «Униженные и оскорблённые», «Братья Карамазовы»… Я, наверное, не все даже назвала.

– Говорите «литературное чутьё»? Кстати, хочу обратить ваше внимание на некоего студента-медика. Публикуется в московских юмористических журналах. Посмотрим, как сложится его судьба. Я на этого талантливого писателя возлагаю большие надежды.

– Вы нас заинтриговали, Дмитрий Васильевич, кто же он?

– Публикуется под такими забавными псевдонимами, что вы сейчас будете улыбаться: Антоша Чехонте, «Врач без пациентов», «Человек без селезёнки», «Антонсон», «Брат моего брата»…

Ирина Ивановна рассмеялась, а Фёдор Иванович, улыбнувшись, спросил:

– Новый Гоголь? Салтыков-Щедрин?

– Этот Чехонте совершенно ни на кого не похож.

– И всё же как замечательно, что главным занятием в Вашей жизни стала не литература, а увлечение предметами искусства, – отметил Фёдор Иванович.

– Вы – известный художественный критик! Немало усилий прилагаете, чтобы искусство стало доступным более широкому кругу! Содействуете расширению выставок… – вторила ему княгиня.

Супруги Паскевичи переглянулись. С годами у них выработался этот многозначный жест созвучия мыслей. Если раньше они могли говорить, не глядя в глаза друг другу, то сейчас сердцами ценилась благость единодушия, о которой говорили такие взгляды, – пусть они были редки.

– Благодарю, друзья мои, – голос Григоровича потеплел, в глазах появился блеск удовлетворения. – Уверяю, ваше собрание предметов искусства по своей ценности не уступает Юсупову, да и другим коллекционерам Российской империи.

При подготовке каталога заказчик, Фёдор Иванович, никаких ограничений не ставил. Собранные раритеты впечатляли художественными достоинствами и количеством. Разделённые по видам искусств, они были обозначены в семнадцати главах.

– Отчего у вас так много часов? – поинтересовался Дмитрий Васильевич.

Как он и полагал, супруги ответили по-разному.

– Часы напоминают на каждом шагу, чтобы я не тратила время без пользы.

– Многие из них с боем. Вам это не мешает?

– За супругу не скажу. А для меня, – Фёдор Иванович задумался, подбирая слова. – После звуков военных сражений бой часов услаждает слух, наполняет комнаты звуками мирной жизни…

– Благодарю за возможность прекрасно провести время в диалоге с неповторимыми произведениями искусства. Не перестаю восхищаться. Богатейшее собрание! Две тысячи двести сорок девять наименований!

– Для меня коллекционирование – не что иное, как охота.

От Фёдора Ивановича Григорович впервые слышал такую подоплёку страсти собирательства.

– Вы хотите сказать, что человек стал просвещённым, культурным, а страсть охотника в нём осталась?

– Вот именно. И продолжает жить в крови мужчин. И коллекционер, как охотник, выслеживает свою, так сказать, «жертву».

– А потом «трофей» занимает почётное место в коллекции, – улыбаясь, подытожил гость.

Гость воспользовался тем, что Ирина Ивановна вышла и они остались наедине, и осмелился:

– Фёдор Иванович, мы с Вами друзья?

– И откуда сомнения?

– А позвольте мне как старому другу взглянуть на Вашу семейную реликвию.

– Все наши драгоценности упомянуты в каталоге…

– А бриллиант? Чёрный, крупный, невиданной красоты.

– А налей-ка нам по полной. И ступай, ступай, – Фёдор Иванович отослал слугу.

Дмитрий Васильевич поспешил скороговоркой высказать всё, что ему было известно об этой диковинке:

– После войны с Персией и подписания Туркманчайского мирного договора Вашему отцу досталась казна шаха с множеством драгоценностей. Некоторые из них он оставил себе по праву военных трофеев. В том числе и чёрный бриллиант. Не знаю, как Вы его назвали. Каждый крупный бриллиант должен иметь имя…

Фёдор Иванович поскорей предложил гостю выпить:

– Нет ничего лучше старого вина и старой дружбы!

– Говорят, бриллиант поражает совершенством граней, – Дмитрий Васильевич настаивал на продолжении разговора.

– А Вы не полагали, что это всё слухи?

– Что Вы, разве б я посмел слухи разносить! Об этом поведал в своих заметках Ваш родственник Александр Грибоедов. Мне довелось заглянуть в них. Помню, там сказано: бриллиант вызывает смешанные чувства – восхищение и ужас.

– И Вы хотели бы взглянуть на сей «ужас»? Не боитесь?

Фёдора Ивановича осенило, как закончить разговор, не показав при этом семейную реликвию и не испортив доброго расположения друга семьи:

– Разве Вы не слышали, Дмитрий Васильевич, ещё в Петербурге? Ведь у чёрного бриллианта мистические свойства.

– Мол, проклятие преследует владельцев? Это домыслы.

– Так вот, милейший, проклятие преследует не только владельцев. Но и всякого взглянувшего на этот чёрный бриллиант…

Глава 22

Евдокия ещё только делала несмелые шаги под стол, когда в Гомель прибыл первый паровоз Либаво-Роменской железной дороги.

Жизнь города над Сожем разделилась на «до» и «после». Теперь его торговля уже не зависела от сезонного сплава по замерзающим рекам или от лошадиной тяги. Ведь если проходившее через Гомель шоссе Петербург – Киев было вполне исправным, то все остальные пути были ухабистыми, в распутицу утопавшими в грязи. Из тысячи вёрст земских дорог в Гомельском уезде только три-четыре версты были мощёными.

И вот в 1873 году рельсовый путь дотянулся и до города над Сожем. Связать балтийский порт Либаву (ныне Лиепая) с украинским городом Ромны и можно было только через Гомель. В начале года участок железной дороги проложили до Менска, в сентябре – до Бобруйска, в ноябре – уже до Гомеля. В 1876 году железная дорога стала называться Либаво-Роменской. В 1891 году её выкупило государство.

Экономическое значение этой железной дороги было огромно: она позволила вывозить хлеб из Украины, лён и пеньку из Беларуси в Западную Европу, доставляя обратно мануфактуру, машины, бакалею.

С прокладкой железной магистрали торговый оборот в Гомеле увеличился в разы. Купцы и торговцы всех мастей, вслед за ними и банкиры хлынули в город по той же железной дороге в большом количестве.

А в 1888-м через Гомель прошла ещё одна дорога – Полесская (Брест – Брянск). Теперь пути из города над Сожем шли на все четыре стороны.

Электричество на городских улицах, первые профессиональные учебные заведения, одна из первых больниц – всё это появилось в Гомеле благодаря железной дороге.

На ремонтных мастерских Либаво-Роменской дороги было занято около двух тысяч рабочих. Под мастерские расчистили от Лубенского леса большое пространство. Рядом мастеровые начали строить свои дома. Так появился новый городской район – Залинейный, где было разбито сорок семь улиц!

Параллельно железной дороге все эти улицы пересекала Екатеринославская и, как её продолжение, Гомельская улица. А параллельно ей через километр шла Батарейная улица, вдоль которой простирались большие торфяные болота. Из них вытекала речушка Гомеюк: через улицу Ивановскую (ныне – Котовского), далее мимо конного базара по Кагальному рву и через парк в пруд с лебедями, а из пруда под мостиком – в реку Сож. Гомеюк была засыпана, но временами давала о себе знать: весной часть улиц Залинейного района порой бывала залита по самые окна домов.

Пока «отцы города» отказывались включать «Залинию» в черту Гомеля, в считаные годы территория района увеличилась почти вдвое. Железнодорожники ставили усадьбы с резными наличниками не только в глухих переулках: более состоятельные служащие и часть рабочих отстроили и заселили целые улицы и с обратной, «городской», стороны – жили на Генеральской улице (ныне Красноармейская) и проходившей параллельно ей Минской, а также в переулке с характерным названием Кондукторский. Помимо последнего, железная дорога дала названия ещё целому ряду улиц – Вокзальная, Либавская (Шевченко), Полесская, Сортировочная (Телегина).

Как ни странно, именно благодаря новым путям сообщения появилось и Горелое болото (ныне проспект Победы). На живописные берега этого болота сбрасывали шлак из паровозных топок, который дымился – «горел».

Город рос уверенно и быстро – и территориально, и численно. Если в 1858 году население города составляло тринадцать тысяч жителей, то спустя всего семь лет после строительства железной дороги здесь проживало уже более двадцати трёх тысяч человек.

И когда пришла пора Евдокии выходить замуж, то её батюшка Пётр Кузьмич Рябченко – «купец не купец, а в торговле не глупец», – желая добра дочери, настраивал:

– Ты хошь и красавица, так ведь этот товар, сама знаешь, скоропортящийся. Иное дело – рубль золотой: нет ему сносу, он при любом царе не вянет, не сохнет, не гниёт. К тому же норов у тебя не мёд, а горький плод. Послухай отца своего, ты ж ведь не глупая девка, должна знать-понимать, где твоё счастье. Выходить замуж надобно за того, кто на железной дороге работает: вон она как процветает! Да и как иначе: транспорт этот не из дешёвых. Самому не раз довелось попользоваться. И что? Дорогое это удовольствие.

В 1913-м тем, кто пользовался «чугункой» (так в Беларуси прозвали железную дорогу), приходилось платить за десять вёрст вагоном первого класса тридцать восемь копеек, а за триста вёрст (считай, до Менска) – без малого десять рублей. А на те времена это почти средняя зарплата, или всё равно что снять трёхкомнатную квартиру на месяц.

– Цены за билеты щипают карман, как крысы: глядь, а он уже дырявый. Варвара, ты, кстати, зашила зипун мой? А то мне завтра опять в путь…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Здесь и далее курсивом приведён перевод автора.