Полная версия

Русь и Рим. Как все начиналось. Христос

.

6. Где была прародина белого человека?

Согласно нашей реконструкции, египетский очаг цивилизации был создан людьми белой расы.

Отметим в этой связи, что единственная мумия египетского фараона, которая была исследована учеными на расовую принадлежность, оказалась мумией белого человека европейского типа. Речь идет о фараоне Рамзесе II. Его мумия в 1976–1977 годах была привезена во Францию для охранных работ, поскольку начала портиться. В Париже она была подвергнута всестороннему лабораторному исследованию, в том числе и на расовую принадлежность. Оказалось, что Рамзес II имел от природы РЫЖИЕ ВОЛНИСТЫЕ ВОЛОСЫ. Антропологический анализ мумии показал, что фараон был белым человеком средиземноморского типа. Другими словами, знаменитый египетский фараон Рамзес II оказался ярко выраженным европейцем.

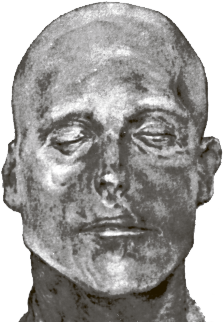

Совершенно по-европейски выглядит и лицо другого древнеегипетского фараона, Сети I, рис. 2.

Рис. 2. Голова мумии египетского фараона Сети I. Историки стараются отнести его правление ко II тысячелетию ДО нашей эры, но погребальный зодиак, изображенный на потолке его гробницы, содержит СРЕДНЕВЕКОВУЮ дату, астрономическое вычисление которой дает только два возможных варианта: либо 14–16 августа 969 года н. э., либо 5–7 августа 1206 года н. э. Обратите внимание на чисто европейское лицо фараона. Фотография взята из книги Филипа Стила «Мумии» (Москва, изд-во «Махаон», 1999. Английское издание: King Fisher Publishers, NY, 1998), с. 74

Не является ли тогда Египет и вообще Африка прародиной белой расы? Вероятно – нет. Скорее всего, белый человек попал в Египет из какого-то другого места Земли, а не из глубин Африки. Иначе следовало бы ожидать гораздо более тесных связей Древнего Египта, а впоследствии – средневековой Европы, с внутренней Африкой. Между тем известно, что египтяне особо не пытались проникнуть в глубь Африки и даже не знали, где находятся истоки Нила, из-за чего происходят нильские наводнения. Хотя усиленно искали ответ на этот вопрос. То же можно сказать и о средневековых европейцах.

Зато их взоры были постоянно обращены к Индии и юго-восточной Азии. Например, египтянам был хорошо известен путь по Красному морю в Индийский океан и далее в Юго-Восточную Азию. Напротив, вокруг Африки они почему-то не плавали и даже не пытались освоить ее побережья. В Индию же и на восток они плавали постоянно.

Долгое время пряности и другие товары из Индии и Юго-Восточной Азии поступали в Европу исключительно через Египет. Известно, что основу благосостояния мамлюков в Египте в XV–XVI веках составляло то, что через них, по Красному морю, шла торговля специями между Индией и христианским миром. Главным источником доходов мамлюкского султана были пошлины, получаемые от этой торговли. Так продолжалось вплоть до открытия европейцами в XVI веке морского пути в Индию вокруг мыса Доброй Надежды.

Известно, что древний морской путь из Египта в Юго-Восточную Азию и обратно облегчался тем, что всегда совершался по попутному ветру. Преимущественное направление ветров в летние месяцы гнало корабли из Красного моря в Индийский океан, а в зимние – обратно. В ряде старинных источников Индийский океан даже объединяется с Красным морем под общим названием «Едомского» или «Идумейского» моря.

Тесная связь средневекового Египта с Юго-Восточной Азией наводит на мысль, что Египет, возможно, был когда-то заселен именно оттуда. Если так, то прародину белого человека надо искать где-то в тропической области Юго-Восточной Азии. Ведь человек лишен шерсти, поэтому наши первобытные пращуры, пока не изобрели одежду, могли жить только там, где температура воздуха не слишком отличается от температуры человеческого тела. А таким свойством обладает лишь околоэкваториальная полоса, где температура воздуха почти никогда не выходит за пределы 27–35 градусов по Цельсию. В экваториальной части Африки нет никаких следов коренного белого населения. Но коренное население тропиков Юго-Восточной Азии, вполне возможно, составляли люди прото-белой расы.

Из истории хорошо известна странная, на первый взгляд, тяга античных и средневековых европейцев к Индии и индийским товарам. Причем это была не просто любовь к путешествиям. К Африке, например – кроме Египта и его окрестностей – средневековые европейцы были совершенно равнодушны. Хотя Африка, казалось бы, должна была манить их ничуть не меньше, чем далекая Индия. Во-первых, Африка намного ближе и доступнее из Европы, чем Индия. Во-вторых, в Африке также произрастают тропические растения, из которых можно делать пряности. И, наконец, в Африке имеются богатейшие месторождения золота и алмазов. Казалось бы, что еще нужно было Европе? Но средневековые европейцы почему-то стремились именно к индийским пряностям и товарам, к индийскому золоту, к индийским алмазам, а не к африканским. В Африке их интересовал только Египет и узкая полоса побережья Средиземного моря. Более того, античная и средневековая европейская география была склонна причислять Египет к Азии, а не к Африке. «Многие из древних не знали за подлинно, куда Египет причислять надлежало, к Азии или к Африке. Некоторые из них полагали пределом двум сим странам света реку Нил и присовокупляли к Азии столько земли, сколько оной к востоку отделялось Нилом; а другие помещали ее без изъятия в Азию», – пишет географ XVIII века.

Первые попытки европейцев исследовать внутреннюю Африку начались лишь в XVIII веке, причем вплоть до 1770-х годов никто в Европе даже не знал, что представляет собой путешествие по Африке. И все это при том, что Индия, Юго-Восточная Азия, Китай и даже далекая Америка были по большей части уже давно исследованы благодаря неустанным попыткам европейцев проникнуть в Индию и Юго-Восточную Азию.

Все это говорит о том, что, скорее всего, предки белого человека вышли не из Африки, а из Юго-Восточной Азии. Затем, пройдя вдоль побережий южных морей через Индию и Иран, они попали в Египет, рис. 1. А затем уже – на Русь и в Европу. И было все это не так уж давно. Тогда понятно, почему средневековые европейцы никогда не забывали об Индии, постоянно пользовались восточными пряностями и другими восточными товарами и постоянно стремились найти свободный морской путь на Восток. А об Африке даже не помышляли.

Такова наша реконструкция. Конечно, здесь мы не можем ничего утверждать достоверно. Тут предстоит еще большая работа, в том числе с помощью бурно развивающегося сегодня ДНК-анализа.

7. Психологические замечания

Сегодня слово «древность» обычно ассоциируется с событиями ранее примерно V века н. э. или с событиями до нашей эры. «Глубокая древность» – это уже несколько веков до нашей эры. «Глубочайшая древность» расположена в современном сознании где-то за границей I тысячелетия до н. э. Распространенная сегодня привычка именно к таким временны́м масштабам, является одним из серьезных психологических препятствий к восприятию Новой хронологии, которая оказывается гораздо короче.

Такое, ставшее привычным сегодня, психологическое наполнение слова «древность» возникло не само по себе и не так давно. Это результат искусственного внедрения на протяжении последних 400 лет искусственно растянутой хронологии. Сама идея «очень длинной письменной истории» легла на подготовленную почву уважения человека к памяти своего рода, к своим предкам. Можно понять чувства людей, стремящихся заглянуть как можно дальше в прошлое. Древность внушает уважение.

Новая хронология диктует совсем другую психологическую картину восприятия древности. В ней слово «древность» связывается с событиями XV–XVI веков н. э., отстоящими от нас на 400–600 лет назад. Выражение «глубокая древность» должно теперь относиться к XIII–XIV векам, то есть к временам 600–800 лет назад. А «глубочайшая древность» – это уже X–XII века, 800–1000 лет назад. Ранее IX–XI веков наступает эпоха МОЛЧАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ. От тех времен каких-либо письменных свидетельств – на бумаге, на пергаменте, на папирусе, на камнях – до нас не дошло. Таким образом, «древность», «глубокая древность» и «глубочайшая древность» в Новой хронологии никуда не деваются, они остаются, только наполняются новым числовым содержанием, становятся существенно ближе к нам во времени. Нужно смириться с тем, что, опираясь на письменные источники, мы можем заглянуть в прошлое не так далеко, как считалось вчера. Однако всё, что видели вчера, мы видим и сегодня. Только ближе и менее замутненно.

8. Расследование истории

Как мы уже говорили, история была фальсифицирована в эпоху XVII–XVIII веков. Фальсификация сопровождалась поиском и уничтожением документов, правдиво рассказывавших о прошлом. Эта деятельность продолжалась с неослабевающей силой двести лет – достаточный срок для уничтожения всех крупных текстов, которые могли бы рассказать правду. А потому вряд ли сегодня можно надеяться, что в наши руки попадет некая подробная правдивая летопись, написанная очевидцем событий, скажем, XV века.

Поэтому для реконструкции подлинной картины истории особое значение приобретают мелочи, случайно сохранившиеся, не вычищенные остатки истины. Их оказывается не так уж мало. В своей совокупности они позволяют восстановить правдивую картину нашей истории.

Исследование ложной скалигеровской версии истории можно сравнить с работой следователя, уличающего преступника, придумавшего правдоподобную хитроумную легенду, позаботившегося о своем алиби, постаравшегося замести все следы. Но замести абсолютно всё обычно не удается. Подлинная картина восстанавливается по мелочам, ускользнувшим от внимания преступника. Опытный следователь, зацепившись за вроде бы мелкие, малозаметные улики, постепенно «разматывает» все обстоятельства преступления.

Часть I

Империя

Глава 1. Государство

1.1. Возникновение земледелия

Согласно нашей реконструкции, первичный очаг человеческой цивилизации возник в долине Нила в Северной Африке. Его последующее взрывообразное расширение по всей Земле было в первую очередь обусловлено тем, что ТОЛЬКО В НЕМ РАЗВИЛОСЬ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Важно понимать, что наша цивилизация – ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКАЯ. Все культурные народы тесно связаны с земледелием. Существование в прошлом якобы чисто скотоводческих или кочевнических неземледельческих государств – выдумка скалигеровских историков. Согласно Новой хронологии, государств, население которых занималось ТОЛЬКО скотоводством, как, например, изображают монгольскую империю Чингизхана, в действительности НИКОГДА НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. Они существуют только лишь на бумаге, в воображении историков.

Но почему именно в долине Нила зародилось земледелие? Что мешало, скажем, древнему индусу точно так же, как и древнему египтянину, принести из леса какие-нибудь растения и посадить их у себя возле дома? Начав тем самым земледельческую деятельность.

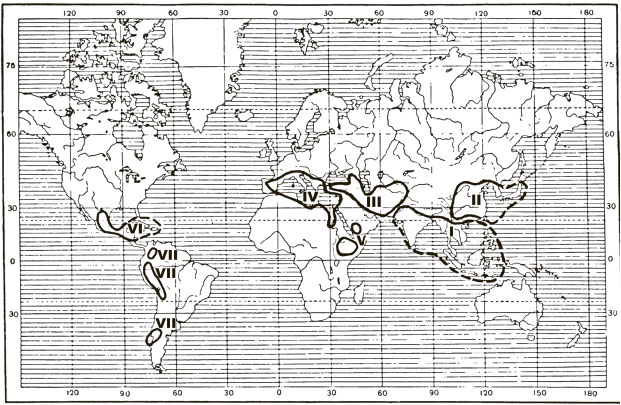

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы сами зададим вопрос читателю. Много ли он видел, скажем, на русских полях и в огородах растений, происходящих из окрестных лесов? По сути – ни одного. Иначе в русском лесу до сих пор росли бы растения, родственные тем, которые выращиваются на русских полях-огородах. Но где у нас лесные родственники самых распространенных на Руси овощей и злаков – ржи, пшеницы, гречихи, ячменя, капусты, репы, огурцов, помидоров и так далее? Ничего подобного в русской природе нет и никогда не было. В русском лесу можно было собирать только грибы и ягоды. Но их-то как раз русские крестьяне не сажали, а просто ходили за ними в лес. Дикие же родственники всех русских земледельческих культур растут за многие тысячи километров от России, рис. 3. Принести их домой из леса наши далекие предки никак не могли.

Рис. 3. Центры происхождения культурных растений по Н. И. Вавилову. (I) родина 33 % современных культурных растений, в том числе риса, сахарного тростника, многих овощей и плодов; (II) родина 20 % культур – сои, различных видов проса, многих овощей и плодов; (III) родина 14 % культур – ржи, некоторых видов пшеницы, бобовых и почти всех европейских плодов, включая виноград; (IV) родина 11 % культур – маслины, некоторых овощей и кормовых культур; (V) родина 4 % культур – твердых сортов пшеницы, ячменя, люцерны, некоторых зернобобовых, кофейного дерева; (VI) родина 9 % культур – кукурузы, хлопка, некоторых видов фасоли, перца; (VII) родина картофеля и др.

Получается одно из двух: либо предки русских крестьян были пришельцами на русской земле, принесшими с собой заморские семена и умение обрабатывать землю, либо же к ним кто-то когда-то приехал с запасом семян и научил земледелию. Ведь невозможно себе представить, чтобы древние обитатели русских лесов, веками жившие охотой и собирательством, вдруг, в один прекрасный день, решили отправиться за тридевять земель, чтобы привезти оттуда семена диковинных растений. После чего безжалостно выжгли свои родные леса, которые их веками кормили, и рассадили вместо них рожь, пшеницу, капусту и огурцы.

К тому же в те далекие времена, без карт и дорог, просто невозможно было уехать в далекие края и вернуться обратно.

Все сказанное относится не только к России, но и к большинству других мест на Земле. В том числе и к той же Индии, например, откуда к нам были привезены многие семена.

Ведь нетрудно понять, что суть земледелия заключается не в том, чтобы принести дикое растение из ближайшего леса, высадить его возле дома и постепенно превратить из дикого в домашнее. Нет, земледелец делает нечто совсем иное. Он уничтожает вспашкой родные, приспособленные к местным условиям растения и высаживает вместо них растения-чужаки, не имеющие родственников поблизости. Иначе, посредством перекрестного опыления высаженные растения скрестились бы со своими дикими родственниками и не позволили бы древнему человеку заняться выведением домашних сортов. И на его поле постоянно рос бы дичок. К чему тогда все его земледельческие усилия? Не легче ли просто пойти в лес и собрать там готовый урожай? Ведь для этого не надо ни пахать, ни высаживать, ни сохранять семена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

См. подробности в книгах А. Т. Фоменко «Истину можно вычислить», «Четыреста лет обмана», а также в наших книгах [НХЕ], [ДЗ], [ЕРИЗ], [ВАТ], [ХРОН1]-[ХРОН3], и на нашем сайте chronologia.org.