Полная версия

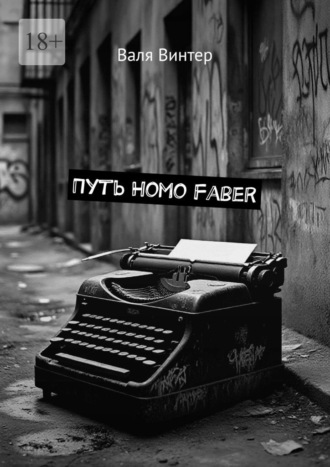

Путь Homo Faber

Поэтому, если сегодня тебе сказали «хватит мечтать», я напомню, почему ты должен продолжать: твоя книга важнее, чем их сомнения. Пиши, даже если весь мир скажет «остановись», однажды он скажет тебе «браво». А отсутствие поддержки – это не приговор. Это вызов.

Заметка 6

Опоздавшему поросенку сиська возле жопы: как творить, когда кажется, что «время вышло»

Множество людей искренне уверены в том, что дебютировать в творчестве обязательно нужно в юном возрасте, а если этого не происходит, то время безвозвратно утекает, и дальше их ждут только смерть, гроб, кладбище и забытье. Однако, это токсичный миф. Согласно исследованию Университета Чикаго (2019), 60% авторов дебютируют после 40 лет. Причина кроется в «кристаллизованном интеллекте»: опыт, мудрость и глубина достигают пика к 50—70 годам. Поэтому запомни: писательство – это профессия, где седина в бороде (или других волосистых местах) добавляет золота в рукопись. Это не означает, что молодым дарованиям писать не нужно и все их творчество – мусор, но это дает понимание, что никакого «поздно» в контексте искусства быть не может. И вот тебе примеры легенд «позднего старта», которые начали тогда, когда другие сдались.

• Мэри Уэсли. Анонимная бабушка, жившая на пособие, написала первый роман в 70. В итоге она выпустила 10 бестселлеров и получила титул «гранд-дама английской прозы». Она сказала: «Старость – лучший наркотик для писателя. Ты наконец перестаешь бояться правды».

• Брэм Стокер. Унылый театральный менеджер засел за «Дракулу» в 50 и создал культового персонажа мировой культуры.

• Фрэнк Маккорт. 30 лет преподавал в школе и выпустил мемуары «Прах Анжелы» только в 66, что привело его к Пулитцеровской премии и 4 годам в топах NY Times.

Так почему же возраст – это преимущество? Во-первых, твой «рюкзак» тяжелее – и это хорошо! В 20 лет у тебя есть дерзость и 3 истории из университета, в то время как в 50 лет у тебя за плечами разводы, похороны и предательства – шрамы, которые могут стать сюжетами; профессиональный крах, дающий знание систем изнутри; и родительство – один из ключей к пониманию человеческой натуры. Будучи молодым автором в 20, я писала о любви, которую воображала. В 40, став зрелой, я буду писать о той, что переживу. Чувствуешь разницу?

Во-вторых, повзрослев, больше ты не играешь в писателя – ты им становишься. Исчезают погони за трендами («Что сейчас читают?»), страх «не вписаться» и жажда мгновенной славы. Зато остается голая потребность сказать свое. И вот инструкция для «возрастных» гениев.

Шаг 1: преврати прошлое в «топливо». Возьми 3 ключевых события жизни (развод, увольнение, переезд) и напиши по каждому:

– Факт: «Меня сократили в 55».

– Деталь: «На столе осталась чашка с логотипом компании».

– Метафору: «Я вышел на улицу, чувствуя себя выброшенным пакетом из-под молока».

Шаг 2: найди своих «поздних» кумиров. Для вдохновения читай авторов, стартовавших ПОСЛЕ твоего возраста. Если любишь детективы, то есть Рэймонд Чандлер (дебютировал в 51). Если предпочитаешь фэнтези, то обратись к Мэрион Зиммер Брэдли (первый успех в 42). Если романы – то к твоим услугам Пенелопа Фицджеральд (дебют в 60).

Шаг 3: убей хронофобию. Возьми за правило говорить о себе так: «Мне не 60. Мне 20 с 40-летним бонусом опыта». Прикрепи на монитор фото Фрэнка Маккорта с подписью: «Он смог в 66, и я смогу».

Шаг 4: используй «неписательский» опыт. Может быть, ты бывший врач? Пиши медтриллеры с реальными подробностями. Учитель? Создай школьную сагу. Библиотекарь? Расскажи о своих посетителях.

Бонусом вдохновляющие цитаты-обереги от великих:

• Джордж Элиот: «Никогда не поздно стать тем, кем ты мог бы быть».

• Марк Твен: «Я начал „Гекльберри Финна“ в 49. Самые спелые плоды падают поздно».

• Джулия Чайлд: «Я выпустила первую кулинарную книгу в 50. До этого просто копила рецепты жизни».

А мое мнение таково: молодой автор пишет, чтобы доказать. Зрелый – чтобы остаться. Давай попробуем это сделать!

Заметка 7

Как закончить книгу, если застрял на середине: 6 шагов + экстренная помощь

По статистике 97% начинающих авторов бросают текст между пятой и пятнадцатой главой. Причин на это много, но самой забавной я нахожу не страх провала… а страх успеха. Конечно, страшно, ведь вдруг придется редактировать, публиковать и отвечать читателям? Это огромная ответственность, и нести ее способен не каждый. Хорошая новость: в этом ты не один. Плохая: если не действовать – рукопись сгниет в папке «черновики». Поэтому предлагаю провести диагностику, чтобы узнать, почему ты застрял, и понять, что же делать дальше. Итак, самые распространенные писательские проблемы.

Проблема 1. Сюжетный тупик. Банальное – ты не знаешь, куда повернуть историю. Решение смотри в шагах 1, 4.

Проблема 2. Критик в голове. Если голоса в голове орут: «Это дерьмо, надо все переписать!», обратись к шагу 2.

Проблема 3. Потеря огня. Герои стали чужими, а тема не греет? Помогут шаги 3, 5.

Проблема 4. Замедляющий перфекционизм. Бесконечно шлифуешь главу 3, а не пишешь 10? С этим справится шаг 6.

А теперь давай рассмотрим 6 шагов к финалу.

Шаг 1. Планы – это очень хорошо, но иногда они могут тебе мешать. Поэтому не надо задрачиваться с идеальным планом на 50 страниц. Достаточно ответить себе на 3 вопроса:

– Что хочет герой СЕЙЧАС? (не в начале книги!).

– Что ему мешает? (конкретный враг/препятствие).

– Куда он придет в итоге? (что ждет его в финале: победа? поражение? трансформация?).

Например, сейчас твой герой хочет спасти дочь из плена. Мешает ему предательство союзника. В финале дочь будет спасена, но герой потеряет веру в людей.

Шаг 2. Уже знакомое тебе правило «Черновик = помойка». Разреши себе писать максимально плохо, вставляй в текст напоминалки о сюжете самому себе, красным цветом пиши самокритику, пиши полный бред, но НЕ останавливайся.

Шаг 3. «Пожар в середине»

«Когда я застрял в „Игре престолов“, я сжег Винтерфелл. Внезапно все пошло иначе», – как-то раз поделился Джордж Мартин.

И тут надо примириться с одной неприятной штукой: если скучно тебе – будет скучно читателю. Поэтому возьми на вооружение метод Мартина и взорви рутину:

– Убей персонажа, которого жалко и которого не планировал.

– Введи неожиданного союзника.

– Заставь героя сломать принцип – своровать, предать, солгать или… влюбиться.

Звучит не очень, но факт в том, что твои герои – просто знаки на бумаге. Ломай их так, как тебе угодно.

Шаг 4. «Обратный ход». В этом методе сделай шаг назад, чтобы прыгнуть вперед. Перечитай последние 3 главы своей работы. Выпиши:

– Что зацепило тебя?

– Какой персонаж потух?

– Где конфликт увяз?

Напиши новую сцену, исправляя выявленные недостатки.

Шаг 5. Смени «оптику». Тут попробуй изменить лицо, от которого ты ведешь повествование. Напиши одну главу от лица:

– Антагониста (почему он прав?).

– Второстепенного героя (что он видит со стороны?).

– Неодушевленного предмета (меч героя? его кровать?).

Смена фокуса внимания откроет тебе слепые зоны сюжета и вернет азарт.

Шаг 6. «Финал сейчас!». Жесткий, но действенный метод, к которому я прибегаю всякий раз, когда работа стопорится. Будет непросто, но:

– Брось середину.

– Напиши финальную главу (да, ту, что тлеет у тебя в мечтах).

– Теперь «тяни» сюжетные нити от финала к сегодняшнему дню.

Почему работает? Ответ прост: когда ты знаешь цель – легче прокладывать путь.

Бонусом экстренная помощь. Инъекция под названием «Писательский долг»: открой свой черновик, найди последнее живое место (то, где повествование и процесс тебе нравились). Скопируй этот абзац, вставь в начало нового файла и пиши продолжение без оглядки на прошлое.

И помни, что книга – это битва с самим собой. И одержать победу можно только одним способом – дописать.

Заметка 8

Scriptor scriptorini lupus est: откуда произрастает литературная дедовщина и как справиться, если ты стал ее объектом

В мире писателей царит парадокс: те, кто должен понимать тяготы творчества лучше всех, порой становятся самыми жестокими палачами. Легко, оглянувшись из своего, пусть и скромного, «успеха», ткнуть пальцем в новичка: «Да это же графомания!». Эта токсичная «дедовщина» – не критика, а ритуал унижения. И жертвами падали даже те, кого мы сегодня читаем с трепетом. Не веришь? Я расскажу. Устраивайся поудобнее.

Итак, перед тобой одна из самых неожиданных жертв писательской дедовщины – Антон Чехов. Да, прикинь, тот самый классик! Ранние рассказы Чехова (под псевдонимом «Антоша Чехонте»), публиковавшиеся в юмористических журналах, высмеивала «серьезная» критика и литературная тусовка. Его обвиняли в поверхностности, легковесности, отсутствии «глубоких идей» и «настоящего» стиля. Его считали плодовитым, но бездарным поставщиком «чтива». И какова ирония судьбы – именно его лаконичность, умение показать глубину в малом и стали революцией в литературе.

Следуем дальше. Владимир Набоков и, разумеется, его скандальная «Лолита». При публикации роман вызвал шквал обвинений в порнографии, безвкусице и, конечно, графоманстве. Набокова называли «больным», «извращенцем», а саму книгу – «мусором», недостойным называться литературой. Сегодня «Лолита» – образец виртуозного стиля и сложнейшего психологического исследования.

Нельзя не упомянуть и Франца Кафку. При жизни он опубликовал считанные произведения и был почти неизвестен. Его уникальный, тревожный, абсурдный мир был чужд современникам. Его тексты казались «неправильными», «неуклюжими», «лишенными смысла» – классические обвинения, прикрываемые ярлыком «графомания». Он даже просил сжечь свои рукописи! А теперь он – столп модернизма. Время расставило все по местам.

Что же на самом деле графомания? Разберемся, чтобы не путать с травлей. Графомания – это патологическая страсть к писательству при полном отсутствии литературных способностей и критического восприятия своих текстов. Ее ключевые признаки:

• Неспособность к рефлексии и обучению. Графоман абсолютно уверен в гениальности своего творения. Любая критика (даже конструктивная) воспринимается как зависть, непонимание или заговор. Он не учится на ошибках, не редактирует по-настоящему.

• Огромный объем при нулевом качестве. Произведения льются рекой, но это поток клише, шаблонных сюжетов, плоских персонажей, нелепых диалогов и языковых ошибок. Нет и намека на работу над формой или содержанием.

• Навязчивость и неадекватные амбиции. Графоман агрессивно требует немедленного признания гения, рассылает «шедевры» нобелевскому комитету и ведущим издательствам, не сообразуясь с реальностью жанра, рынка или собственного уровня.

• Отсутствие внутреннего цензора и вкуса. У графомана нет чувства меры, стиля, понимания основ драматургии или нарратива. Он искренне не видит разницы между своим текстом и текстом профессионала.

Важно! Сырой черновик, неудачная повесть, стилистические огрехи, эксперимент, который не удался, наконец, просто текст начинающего автора, который еще учится – ЭТО НЕ ГРАФОМАНИЯ. Это нормальные этапы пути.

Почему же комьюнити такое токсичное? Чтобы ответить на этот вопрос, придется покопаться в психологии литературной «дедовщины» и проанализировать, что толкает писателей «кусать за жопу» коллег по цеху:

• Зависть и страх конкуренции. Увидев искру таланта (пусть и сырого) в новичке, «старожил» с десятком не замеченных критикой книг может почувствовать угрозу. Проще уничтожить потенциального конкурента на корню, чем признать его потенциал и свою стагнацию. «Если он хорош, значит, я плох?» – вот больной вопрос.

• Проекция собственной неуверенности и боли. Свой внутренний критик, свои сомнения, свой страх быть «графоманом» проецируются на другого. Атакуя его, автор как бы атакует свои собственные страхи.

• Групповая динамика и «стадный инстинкт». В закрытых сообществах (реальных или онлайн) легко формируется групповое мышление. Достаточно одному «авторитету» бросить камень, как его подхватят другие, стремящиеся заслужить одобрение «стаи» и почувствовать свою принадлежность. Критическое мышление отключается.

• Маскировка собственной посредственности. Агрессивная критика других – отличный способ отвлечь внимание от собственной творческой бесплодности или вторичности. «Я хоть не графоман, как вот этот!» – девиз таких «критиков».

• «Игра в экспертов». Некоторые получают удовольствие от ощущения власти, которую дает «вердикт»: гений или графоман? Это компенсация за отсутствие реального признания в большом мире.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.