Полная версия

Исцеление сетей мозга. Руководство по нейроконструктивной терапии для клиентов и психологов

Embrainment – перестройка нейронных путей. Депрессия или тревога связаны с «зацикленными» нейронными сетями (например, чрезмерной активностью миндалины). Терапевтические методы – психотерапия для изменения функционирования нейронных сетей, «перепрограммирование» нейронных связей, и нейрофидбек – обучение контролю над мозговыми ритмами. «Мозг можно тренировать как мышцу – повторение новых паттернов меняет его структуру» (Н. Дойдж, «Пластичность мозга», 2007).

Embodiment – работа через тело. Травма или стресс «записываются» не только в память, но и в теле (мышечные зажимы, учащённый пульс). Здесь мы можем использовать, в частности, дыхательные практики, телесную, сенсомоторную психотерапию для работы с телесными ощущениями. «Тело помнит то, что разум старается забыть», как писал Бессел ван дер Колк в известной книге «Тело помнит всё».

Ensocialment – влияние окружения. Одиночество или токсичные отношения подкрепляют негативные схемы мышления. Но мы можем использовать терапевтические методы такие как групповая терапия, конструирование и укрепление новых социальных моделей, системная терапия, конструктивные подходы, техники работы с использованием воображения (создание и визуализацию альтернативных сценариев социального взаимодействия).

Терапевтическая система. Домены и процессы терапии

Терапия рассматривается нами как специально организованная и целенаправленная совместная деятельность в системе «клиент (ы) – терапевт» по изменению нейросетей мозга. Терапевтическая система – это расширенная система: клиент (ы) + терапевт, которая позволяет преднамеренно двигаться к изменениям. Терапевтическая система соответствует принципу функциональной системы, «который отводит полезному результату действия роль ведущего фактора в организации кооперативного взаимодействия компонентов системы и непрерывной реорганизации ее рабочей архитектуры через обратную афферентацию в поисках оптимального пути достижения цели» (Наумов, 1972).

Деятельность в терапевтической системе «клиент (ы) – терапевт» может быть «полностью выражена в вопросах, отражающих различные этапы формирования системы:

1) какой результат должен быть получен?

2) когда именно должен быть получен результат?

3) какими механизмами должен быть получен результат?

4) как система убеждается в достаточности полученного результата?

По сути дела, эти четыре вопроса разрешаются основными узловыми механизмами системы. Вместе с тем в них выражено все то, ради чего формируется система» (Анохин, 1973).

В результате проведенных исследований и теоретического анализа (Михальский, 2023), были выделены основные домены и процессы терапии.

Процессы терапии, которые реализуются в терапевтической системе, условно организованы по двум основным доменам.

В двух словах, первый Домен поддержки (безопасности) включает те процессы, которые дают ощущения надежной связи (привязанности), безопасности, надежды и эмоциональной удовлетворенности в терапии. Хочется подчеркнуть слово «безопасность». По исследованиям социальной психологии, группы, где уровень безопасности выше – более эффективны!

Второй Домен изменений включает процессы, которые запускают действия для эффективных изменений и дают результативность в продвижении к поставленным целям (подробнее в книге «Нейроконструктивная терапия» Михальский, 2023).

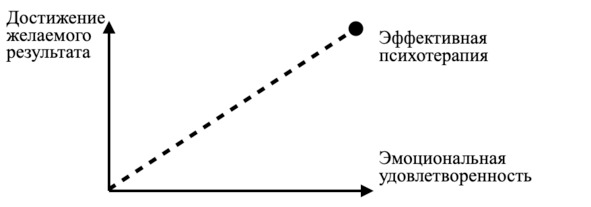

Эффективная психотерапия – это высокий уровень удовлетворенности и заметные результаты (изменения)

По моим исследованиям оказалось, что эти два домена терапии не связаны между собой – изменения в терапии коррелируют с процессами Домена изменений, но не с Доменом поддержки. А удовлетворенность терапией коррелирует с Доменом поддержки. Эффективность терапии оценивается по близости к максимальным значениям двух доменов (см. рисунок).

Примеры для практиков:

– клиент может ходить долго, но не достигать никаких изменений в терапии, если ваша система находится преимущественно в Домене поддержки. У вас отличный альянс, всем вам комфортно, но… результатов нет;

– другой случай – клиент приходит и уходит, быстро разочаровавшись. Вероятно, клиент был настроен на Домен изменений, но что-то с этим не сложилось. И так далее.

Вопреки распространенному мнению, что в терапии первичны отношения, уточним: исследования в области социальной психологии подтверждают, что успешность (эффективность) работы группы влияет на её сплоченность (Mullen, Driskell & Salas, 1998). Если есть результат, то со временем повышается и качество отношений, а не наоборот.

Чтобы оценить, что нужно клиенту в начале терапии, я разработал простой опросник (см. в Приложении) – возможно он поможет вам сразу найти общий язык. В любом случае, знание доменов и процессов терапии помогает сориентироваться в том, что происходит и на что необходимо обратить внимание.

Каждый из Доменов (и каждый процесс терапии) имеет нейробиологическую основу. Поэтому сейчас мы уже немного коснемся основных нейросетей, которым посвящена большая часть книги.

Домен Поддержки / безопасности в основном работает с сетью DMN – это «сеть пассивного режима», иначе называют «дефолт-система мозга». Этот Домен и DMN связаны с:

– созданием комфортной атмосферы, возможностью свободно переключать внимание с одной темы на другую;

– установлением терапевтического альянса, социальной связью;

– рефлексией, структурированием собственного опыта, интеграцией прошлого, настоящего и будущего (субъективная линия жизни);

– переработкой травматических воспоминаний.

Домен Изменений во многом работает с сетями CEN (исполнительная сеть) и TPN (сеть целевой активности). Что составляет содержание вашей работы с клиентом в этом домене?

– постановка целей, конструирование желаемых изменений;

– создание новых конкретных навыков, изучение новых действий и поведения;

– мониторинг хода терапии, закрепление навыков.

Естественно, во время взаимодействия с клиентом, мы все время находимся в том или ином домене, переплывая из одного к другому без каких-то жестких разграничений. И все время происходит что-либо из перечисленных процессов – то поддержание альянса с клиентом, то обсуждение целей и так далее.

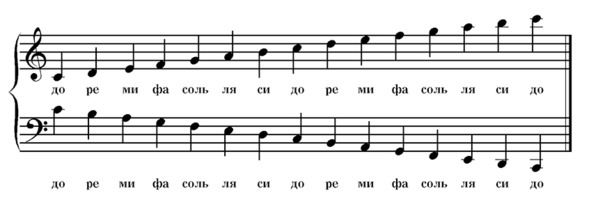

Поэтому процессы терапии я предлагаю рассматривать не как её этапы («сначала одно, а потом другое») – это нереально. А посмотрим на них как на линейки нотного стана, на которых расположены ноты – это наше терапевтическое взаимодействие, техники, интервенции. Они могут возникать и меняться в разном порядке, в зависимости от приоритетов на данный момент, идти параллельно, ослабевать или усиливаться.

Работу терапевта на сессии в разных процессах терапии можно сравнить с полифонической музыкой

Более подробно об основных процессах терапии и о том, как они были выделены, рассказывается в книге «Нейроконструктивная терапия» (Михальский, 2023). В этом смысле, психотерапия напоминает настройку оркестра, у каждого своя партия. Задача терапевта – помочь всем этим «инструментам» играть слаженно.

Основные Домены и процессы терапии:

А. Домен безопасности / поддержки

1. Отношения клиент-терапевт. Построение доверительных отношений, создание безопасного пространства.

2. Анализ и структурирование опыта. Разбор текущих проблем, понимание их истоков, концептуализация (построение логической схемы).

3. Работа с сетями, удерживающими травматические воспоминания. Целенаправленное изменение воспоминаний на основе механизмов изменения нейросетей.

Б. Домен изменения

1. Конструирование желаемого будущего. Создание целей изменений в терапии. Визуализация желаемых изменений (образ будущего).

2. Формирование новых навыков. Практика полезных стратегий, закрепление позитивных изменений.

3. Мониторинг результатов. Отслеживание прогресса, коррекция курса терапии.

Как правило, чем сложнее ситуация и состояние клиентов, тем менее они готовы к целенаправленной фокусированной деятельности и изменениям, и тем больше внимания уделяется Домену поддержки – безопасности, сотрудничеству, ресурсированию. «Для пациентов, страдающих расстройством личности, терапевтические отношения становятся главным в терапии. Их качество определяет тот факт, будет ли пациент продолжать терапию и готов сотрудничать на отдельных ее этапах» (Я. Прашко и др., 2015). Преднамеренная балансировка DMN с помощью Домена безопасности / поддержки, а также своевременное задействование Домена изменения (работа с сетями TPN) в процессе психотерапии снижает руминации, самообвинение, тревожность и депрессивные состояния.

Именно сейчас необходимо перейти к рассмотрению крупномасштабных сетей мозга, чтобы понимать, что, как и зачем работает в психотерапии и что делать на практике.

Крупномасштабные нейронные сети мозга

Мозг человека – не набор нейронов, а высокоорганизованная система взаимосвязанных сетей, работающих как слаженный механизм. Эти крупномасштабные сети (large-scale brain networks) обеспечивают всю работу психики, от регуляции эмоций до творческого мышления. Они представляют собой ансамблевые объединения нейронов, имеют определенную функциональную организацию и представлены у всех людей. В общей сложности исследователи называют до 20 крупномасштабных сетей. Их изучают с помощью приборов, например, функциональной МРТ (фМРТ), ЭЭГ и магнитоэнцефалографии (МЭГ).

Критерии выделения сетей:

– наличие анатомической связи (пучки белого вещества),

– функциональная корреляция (синхронная активность в покое или при выполнении задач),

– модульность (сети могут временно активироваться или угасать, изменяться и перестраиваться).

Если представить мозг как глобальную корпорацию, то сети – это её отделы, каждый со своей специализацией, но постоянно обменивающиеся информацией. Одни отделы активны, когда мы мечтаем, другие – когда решаем математические задачи. Нарушения в их работе и/или в слаженности взаимодействия являются следствием либо причиной психических и неврологических расстройств. «Мозг – это не набор изолированных регионов, а динамическая система сетей, где каждая выполняет свою роль, но зависит от других» (Bressler & Menon, 2010).

Небольшой обзор мы начнем с наиболее изученных и функционально насыщенных сетей. Рассмотрим сети мозга, которые включаются, когда он в спокойном состоянии или, наоборот, занят какой-либо задачей, а также сети, которые отвечают за переключение режимов и обработку информации.

В приложении вы найдете опросник, который поможет приблизительно оценить работу крупномасштабных сетей по поведенческим проявлениям

Сеть дефолтного режима мозга (DMN)

Наиболее изученная нейросеть. Открытая в 2001 году нейробиологом Маркусом Райхлом, Default Mode Network (DMN) стала революцией в понимании того, как мозг работает «в фоновом режиме». DMN активна, когда человек не спит, но при этом не занят, например, вспоминает что-то, или думает о себе и о других. «DMN активна, когда человек не занят внешними задачами, а погружён в себя» (Raichle et al., 2001).

Обычно в среднем треть эмоциональных состояний в DMN-режиме приходится на субъективно комфортные (позитивные и приятные), и две трети – на субъективно дискомфортные (неприятные и негативные). Активность DMN снижается, когда человек переключается на внешние визуальные стимулы или на текущие задачи, требующие контроля и внимания, например, занят работой, общением и т. п. Таким образом, когда активна DMN, то активность сетей, нацеленных на исполнение задач – низкая. Здесь мы начинаем понимать, насколько важна роль «переключателей» между «Дефолт-режимом» (DMN) и «Режимами выполнения задач» (о них поговорим далее).

Структуры мозга. DMN объединяет несколько зон мозга, включая медиальную префронтальную кору (которая отвечает за саморефлексию), заднюю поясную кору (связывает память и эмоции), островковую долю (ощущение «Я») и плотно связана с таламусом.

Функции DMN:

– отдых в состоянии бодрствования;

– автобиографическая память, свободные воспоминания;

– социальное познание (мысли о других, о себе);

– креативность и блуждание ума («обезьяний ум»),

– решение внутренних противоречий;

– понимание и запоминание историй;

– воспроизведение прошлого опыта.

Нарушения DMN связаны, например, с болезнью Альцгеймера (происходит снижение внутренней связности DMN); шизофренией (дезорганизация взаимодействий DMN с другими важными сетями); аутизмом; СДВГ (в этом случае, активность DMN недостаточно подавлена при концентрации на рабочих задачах и DMN продолжает «отвлекать»). Паттерны физиологической активности в DMN (сети пассивного режима работы мозга), связанные с медиальной сетью, предположительно отражают самопоглощённость и навязчивые руминации. У людей с депрессией DMN доминирует – повышена степень дезадаптивных депрессивных мыслей, руминаций. Вполне логично предположить, что DMN поддерживает обработку также и негативной информации о себе и других людях при депрессии. При этом, может возникнуть и другой процесс, помогающий лечению – когда внутриостровковая зона (BA47) реагирует на повышенную активность DMN, то она в свою очередь активирует TPN (сеть целевой активности). Был сделан вывод, что, вероятно, когнитивная (КПТ) или интерперсональная (ИПТ) психотерапии усиливают активность зоны BA47, которая как хаб, связана и с другими сетями.

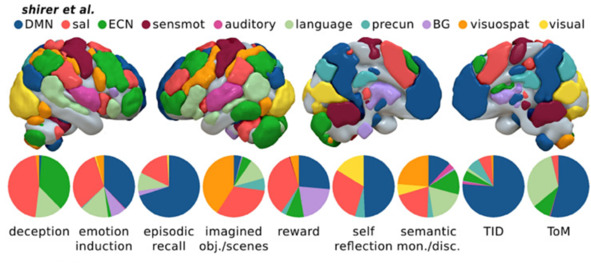

Когнитивные функции DMN в сравнении с другими сетями. Изображение: «20 years of the default mode network: A review and synthesis» (Neuron: Menon, 2023)

Расшифровка к иллюстрации:

Deception – ложь, обман

Emotion induction – вызванные эмоции

Episodic recall – воспоминание эпизодов

Imagined obj/scenes – воображение предметов, сцен

Reward —вознаграждение

Self-reflection – саморефлексия

TID – Task‐Induced Deactivations

ToM – Theory of Mind

Литература по разделу:

Raichle, M. E. (2001). A default mode of brain function. PNAS, 98 (2), 676—682. [DOI:10.1073/pnas.98.2.676]

Buckner, R. L. (2008). The brain’s default network. Annals of the NYAS, 1124 (1), 1—38. [DOI:10.1196/annals.1440.011]

Greicius, M. D. (2008). Default-mode network activity distinguishes Alzheimer’s disease. Neuron, 56 (5), 673—687. [DOI:10.1016/j.neuron.2007.10.038]

Hamilton, J. P. (2011). Default-mode and task-positive network activity in major depression. Biological Psychiatry, 69 (7), 601—608. [DOI:10.1016/j.biopsych.2010.09.029]

Brewer, J. A. (2011). Meditation experience is associated with differences in default mode network activity. NeuroImage, 57 (4), 1308—1315. [DOI:10.1016/j.neuroimage.2011.05.021]

Центральная исполнительная сеть (CEN*)

* Для CEN также используется термин Frontoparietal Network, FPN.

Когда нам нужно сосредоточиться на сложной задаче, принять решение или удержать в уме несколько мыслей одновременно, в вашем мозге активируется Центральная исполнительная сеть (Central Executive Network, CEN). В отличие от «мечтательной» Default Mode Network (DMN), CEN работает как когнитивный диспетчер, координируя внимание, рабочую память и логическое мышление.

CEN имеет решающее значение для решения когнитивно-сложных, структурированных задач «по правилам», активного сохранения и обработки информации в рабочей (оперативной) памяти, принятия решений в контексте целенаправленного поведения, целевого поведения, эмоциональной регуляции и концентрации внимания. «CEN – это „дирижёр“ мозга, координирующий выполнение сложных задач» (Seeley et al., 2007). Можно также сказать, что CEN – это «командный центр» мозга, отвечающий за рациональное мышление.

Гибкость интеллекта значимо коррелирует с возможностями этой сети «сотрудничать» с другими сетями. Эффективность CEN определяет нашу продуктивность, а у людей с развитой CEN даже медленнее стареет мозг – ещё один повод тренировать когнитивный контроль!

Структуры мозга: дорсолатеральная префронтальная кора (dlPFC, отвечает за планирование и контроль импульсов), задняя теменная кора (помогает удерживать внимание), передняя поясная кора (отслеживает ошибки и конфликты при выполнении задач).

Функции сети CEN:

– рабочая память;

– принятие решений, выбор вариантов;

– контроль и удержание внимания;

– регуляция эмоций и самоконтроль;

– переключение между задачами.

Нарушения CEN связаны с шизофренией (дезорганизация этой сети приводит к хаотичности мышления), СДВГ (сниженная активность dlPFC), деменция (нарушения баланса CEN / DMN). CEN «отключает» DMN, когда нужно сосредоточиться, но если этот механизм «ломается», возникает прокрастинация).

Литература по разделу:

Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167—202. [DOI:10.1146/annurev.neuro.24.1.167]

Botvinick, M. M., et al. (2001). Conflict monitoring and cognitive control. Psychological Review, 108 (3), 624—652. [DOI:10.1037/0033—295X.108.3.624]

Seeley, W. W., et al. (2007). Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing and executive control. Journal of Neuroscience, 27 (9), 2349—2356. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.5587—06.2007]

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64, 135—168. [DOI:10.1146/annurev-psych-113011-143750]

Сеть значимости (SN) и сеть вентрального внимания (VAN)

Представьте ситуацию: вы спокойно идёте по улице, как вдруг слышите резкий звук тормозов. В долю секунды ваш мозг определяет это как угрозу и готовит тело к реакции. За этот мгновенный анализ «что важно прямо сейчас?» отвечает сеть значимости (Salience Network, SN) – система, которая фильтрует потоки информации, выделяя критически значимые стимулы.

Сеть значимости (SN) отвечает за мониторинг и «сортировку» внешних и внутренних стимулов, она помогает распределять внимание, на те или иные важные внешние или внутрипсихические события. «SN действует как „сторож“, решая, какая информация заслуживает внимания» (Menon & Uddin, 2010). Сеть значимости – своеобразный «переключатель» между нейросетями. SN играет важнейшую роль в осознанности, коммуникации, интеграции различной информации, переключении с «мечтаний» на реальные задачи, которые нужно делать. «Присвоение значимости и распределение внимания определяются иерархическими взаимодействиями между SN и DMN» (Letheby, 2021).

SN задействует также сеть вентрального внимания (Ventral attention network VAN) – вентральную систему мозга, расположенную преимущественно в правом полушарии, VAN отвечает за быструю переориентировку на неожиданные стимулы (рефлекторная переориентация – непроизвольное внимание «снизу-вверх»).

Как проявляются различия между ними? В то время как сеть VAN быстро реагирует на стимулы (непроизвольное внимание), SN играет более «мудрую» роль в приоритизации и переключении внимания на важные события.

Структуры мозга: передняя островковая кора («детектор новизны», оценивает эмоциональную и физиологическую важность стимулов), передняя поясная кора («диспетчер реакций», запускает ответные действия). Эти структуры работают в тесной связке с вегетативной нервной системой, буквально ощущая важность событий через телесные реакции (учащённое сердцебиение, потливость).

Функции SN:

– обнаружение важных стимулов;

– переключение между DMN и CEN (подавление DMN, активация CEN);

– межличностное общение (отличает релевантную информацию от фоновой, например, своё имя в шумной комнате, реагирует на социально значимые сигналы (выражения лиц, тон голоса);

– интеграция информации в психике, связь эмоциональных переживаний с физиологическими состояниями.

Нарушения SN связаны с аутизмом (гиперчувствительность SN приводит к сенсорным перегрузкам, кроме того, появляются проблемы с определением социально значимых сигналов); СДВГ и тревожными расстройствами (SN ошибочно помечает нейтральные стимулы как угрозы); при психотических симптомах, шизофрении наблюдаются дисфункции сети значимости (неважные сигналы маркируются как важные и наоборот). Нарушения в структуре и активности SN могут приводить к акинетическому мутизму (потеря речи, движений, мотивации), деменции.

Интересный факт: SN достигает зрелости одной из последних – только к 25 годам. Это объясняет, почему подростки часто ошибаются в оценке рисков!

Нарушения функционирования VAN проявляются в «синдроме неглекта» (неспособность реагировать на раздражители, предъявляемые в левосторонние периферические отделы анализаторных систем). VAN также часто вовлечена в развитие депрессии, биполярного аффективного расстройства, шизофрении и СДВГ.

Проводятся научные исследования по влиянию определенных психоактивных веществ на SN, причем описываются как позитивные терапевтические эффекты (развитие эмпатии и ощущения связности с другими), так и негативные. Описан также эффект усиления функциональной связности SN с DMN под воздействием ПАВ.

Описан феномен соматосенсорной амплификации – повышенной чувствительности (SN, VAN) к сенсорным ощущениям, «заражающий» сенсомоторную сеть (SMN), усиливающий тревогу и руминации (DMN).

Литература по разделу:

Menon, V. (2015). Salience Network. Brain Mapping, 2, 597—611. [DOI:10.1016/B978-0-12-397025-1.00052-X]

Seeley, W.W. (2007). Dissociable intrinsic connectivity networks for salience processing. J. Neurosci, 27 (9), 2349—56. [DOI:10.1523/JNEUROSCI.5587—06.2007]

Uddin, L.Q. (2015). Salience processing and insular cortical function. Nat. Rev. Neurosci, 16 (1), 55—61. [DOI:10.1038/nrn3857]

Craig, A.D. (2009). How do you feel – now? Nat. Rev. Neurosci, 10 (1), 59—70. [DOI:10.1038/nrn2555]

Palaniyappan, L. (2013). Abnormal salience network in schizophrenia. Schizophr. Res, 143 (1), 8—14. [DOI:10.1016/j.schres.2012.10.041]

Hermans, E.J. (2014). Stress-related noradrenergic activity prompts large-scale neural network reconfiguration. Science, 334 (6059), 1151—3. [DOI:10.1126/science.1209603]

Сеть целевой активности (TPN)

Сеть целевой активности (Task-Positive Network – TPN) – крупномасштабная сеть мозга, которая включает DAN и другие сети, участвующие в целенаправленном поведении. «TPN и DMN находятся в конкурентных отношениях: когда одна активна, другая подавляется» (Fox et al., 2005). TPN – важнейшая сеть контроля поведения, которая активируется во время выполнения конкретных задач.

В чем функциональные различия TPN с центральной исполнительной сетью (CEN)? CEN отвечает за контроль сложных когнитивных процессов: рабочая память, принятие решений, подавление автоматических реакций. CEN обеспечивает высокую концентрацию и гибкость (например, решение математических задач, планирование). А роль TPN – общая активация при любых целенаправленных задачах, от сенсомоторных до когнитивных.

Структуры мозга TPN: дорсолатеральная префронтальная кора (dlPFC), верхняя теменная доля (SPL).