Полная версия

Цифровая безопасность личности

Цифровая безопасность личности

Григорий Андреевич Емельянов

© Григорий Андреевич Емельянов, 2025

ISBN 978-5-0067-7856-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ОПИСАНИЕ

Непрерывно развивающиеся информационные технологии проникают в нашу повседневную жизнь всё глубже, однако практические советы по безопасности далеко не всегда успевают соответствовать нарастающим угрозам, которые зачастую, выходят за рамки исключительно правил поведения в интернете и цифровой гигиены. Данное издание представляет сборник практических советов по цифровой (кибер), финансовой и, частично, информационной безопасности физического лица (личности), персональных электронных устройств (как мобильных, так и стационарных), обеспечения безопасности, приватности, конфиденциальности и анонимности пользователя, а также сохранности данных в целостности и доступности. При этом почти не рассматриваются такие вопросы как электрическая безопасность, безопасность здоровья при работе с электронными устройствами, безопасность детей в сети и информационно-психологическое влияние в сети Интернет.

ПРЕДИСЛОВИЕ

(С) Emelyanov Grigory Andreevich. All rights reserved. Use (copying, collection, processing, storage, distribution, provision and other actions, and other reproduction in any form) of any materials, articles, books, courses, program codes, programs and all contained materials (and information) without full indication of the author and sources and/or permission of the author is prohibited. All works are protected by a digital watermark.

(С) Емельянов Григорий Андреевич. Все права защищены. Использование (копирование, сбор, обработка, хранение, распространение, предоставление и другие действия, и иное воспроизведение в какой бы то ни было форме) любых материалов, статей, книг, курсов, программных кодов, программ и всех содержащихся материалов (и информации) без полного указания автора и источников и/или разрешения автора запрещено. Все работы защищены ЦВЗ (цифровым водяным знаком).

Книга поделена на 2 главы: базовый и повышенный уровень безопасности, а также на подглавы, разделы, подразделы. При этом содержание подглав может частично относиться и к другим разделам, но в совокупности они дают общую картину, позволяющую понять способы сохранности информации (и данных) в целостности и доступности, сохранности устройств и их стабильной работы, обеспечения конфиденциальности данных человека, сохранности финансов и приватности, репутации, доброго имени и пр. Цель книги – всеобъемлющее повышение осведомлённости пользователей о цифровых и финансовых угрозах и способах защиты от них. Использование данных советов позволит более эффективно защититься от хакеров, мошенников, хулиганов и прочих недоброжелателей, а также от слежки, или как минимум усложнит им задачу. Кстати, книга содержит не только вопросы безопасности, но и другие полезные лайфхаки, важные напоминания.

Тема для изучения очень широкая, в связи в этим, рассказать абсолютно всё просто невозможно, но тем не менее автор постарается раскрыть почти все аспекты, без лишней информации, со ссылками для дополнительного ознакомления. Ограничиваться исключительно авторскими советами нельзя, как бы он ни старался затронуть всё. Попытаемся разобрать темы не просто по полочкам, а максимально детально и глубоко, чтобы читателю не нужно было додумывать даже очень конкретизированные случаи или искать что-либо в Интернете. В связи с близостью некоторых тем будем слегка уходить в сторону, чтобы показать дополнительные возможности (Дополнительно!). Рассмотрим все классы персональных электронных устройств (преимущественно компьютер и смартфон), операционных систем (преимущественно ОС «Windows» и «Android»), разные браузеры (преимущественно «Google Chrome» и «Яндекс Браузер») и программы. Показанные интерфейсы и практические рекомендации могут отличаться в зависимости от каждого конкретного устройства, программы, браузера, операционной системы и их версий, но практическая суть функционала и принципов остаётся актуальной как минимум, во многих случаях, на десятилетия, а может и больше. Можете читать только те разделы (абзацы), которые Вам необходимы, а что не нужно – пропускать. При этом читая то, что Вам необходимо, желательно внимательно вчитываться, чтобы не пропустить ничего важного, поскольку даже в одном предложении, слове или скобках может содержаться очень ценная информация (подчёркнуто). Самые ценные подглавы – 1.3. «Домашняя локальная сеть», 1.4. «Безопасное использование Интернета», 1.5. «Финансовая безопасность» и 1.8. «Цифровая безопасность в общественном месте», а также раздел 1.2.3. «Антивирусная безопасность и межсетевые экраны», – их советую всем, а менее значимыми могу назвать разделы – 1.2.5. «BIOS/UEFI и Безопасный режим», 1.2.7. «Смена паролей и пользователи на компьютере» и 1.2.8. «Разграничение прав доступа к объектам».

Прочитав книгу, или во время её прочтения у читателя может закружиться голова, когда он начнёт вспоминать о том, как заботится о собственной безопасности и каким рискам подвержен, поэтому – важно не спешить ударяться головой в изменение своего цифрового бремя. Это сильно может нагрузить человека во всех смыслах, если он резко начнёт всё «исправлять», просто не хватит сил и времени. Не пренебрегайте здоровьем, личной жизнью и проведением времени с родными и близкими вам людьми ради исправления настроек смартфона, переноса паролей или удаления данных отовсюду. Цифровой мир и Интернет второстепенны по отношению к миру настоящему.

Книга в большей степени рассчитана на начинающих, и в особенности, продвинутых пользователей, а также для обучающихся любых образовательных программ, не относящихся к информационной безопасности, при этом некоторые идеи и взгляды могут оказаться интересными даже опытным специалистам. Все советы стремятся к объективизму и независимости, автор не несёт ответственность за использование любой информации, данных, программ, кодов и др. в каких-либо преднамеренных и непреднамеренных злоумышленных и противоправных целях, и призывает соблюдать Законодательство, находясь в любом государстве, не скрываться, а использовать советы исключительно для повышения собственной безопасности в цифровой среде. Представленные веб-сайты, программы, системы, организации, проекты, мнения и советы и т. п. в будущем могут быть запрещены для упоминания или использования на территории Российской Федерации, будьте внимательны.

ГЛАВА 1. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Защищаемая информация и угрозы

Когда ты не можешь сказать, ты начинаешь писать, чтобы потом тебя услышали. Обычно учёные рассказывают про ту область, которая как им кажется, ещё слабо исследована или неправильно преподнесена обществу. Они начинают по-своему пересказывать проблему, возможно в другом виде и с иным взглядом, более понятным и простым. Когда я искал книгу по информационной безопасности для физических лиц, обнаружил, что таких книг на самом деле немного, и в основном они рассказывают о базовых вещах с уклоном в сторону компьютеров и антивирусов. Сейчас этого недостаточно: большинство людей чаще используют именно мобильные устройства, оплачивают покупки одним лишь взглядом, включают отопление в квартире одним нажатием кнопки на «умных часах», и в то же время натыкаются на мошенников, инфоцыган или на поддельные QR-коды уличных велосипедов, покупают USB-переходники в маркетплейсах, которые могут быть заражены вредоносными программами. В связи со стремительным ростом информационных технологий увеличивается и количество угроз, поэтому необходимо было заполнить этот большой и просторный пробел защиты именно физических лиц, естественно не забывая и о старых угрозах.

В XXI веке при изучении чего-либо мы сталкиваемся с очень большой проблемой – избыточностью информации. Если в прошлом веке её было мало и люди ходили по библиотекам, посещали разные страны и конференции в поисках ценной информации, то сейчас все книги и более них содержатся в Интернете. Информации слишком много, а мы хотим получить краткий ответ на довольно конкретизированный вопрос. Поэтому зачастую, прибегаем к генеративному чат-боту, который может быть и не прав. Или увидим в «TikTok» какой-то короткий ролик, и верим ему по типу: «Ну вот сказали же». Разве, если так сказали, уверенно и непоколебимо, в медицинском халате, то это 100% истина? Моя задача, основываясь на знаниях и опыте всего сообщества информационной безопасности и мира IT (ай-ти), по возможности исключая субъективность, преподнести вам информацию в удобном, наполненном ценными знаниями и навыками виде, без «воды», синтезируя ответы на сложные и популярные вопросы в единой книге.

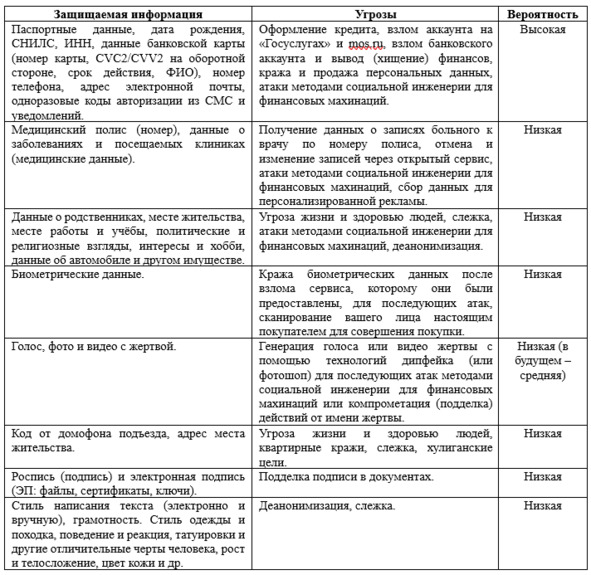

Самый популярный вопрос, возникающий у большинства людей касательно своей безопасности – «Да кому я нужен?». Ответ: злоумышленникам как минимум нужны ваши финансы, вычислительные мощности и электронные устройства. Для начала, давайте подумаем, что вообще надо хранить в секрете и защищать человеку (нам самим, а не сервисам) и для чего (от каких угроз). К объектам защиты приведены наиболее вероятные угрозы и их вероятность (таблицы 1—2).

Таблица 1 – Защищаемая информация

Таблица 2 – Другие объекты защиты

Звучит всё очень тяжело и, может быть, не понятно на первый взгляд. Но не переживайте. В этой книге мы постараемся с вами разобраться, как защищаться максимально просто и эффективно.

1.2. Кибербезопасность персональных электронных устройств

1.2.1. Управление операционной системой и контроль

Большинство из представленных понятий данного раздела вы прочтёте и изучите далее по книге, в том числе с практическими примерами, поэтому не переживайте, если сейчас что-то покажется слегка непонятным или слишком обобщённым. С точки зрения изучения системного устройства и безопасности компьютера в операционной системе (ОС) «Windows» и на других ОС, для рядового (и продвинутого) пользователя полезно посмотреть или изучить как минимум:

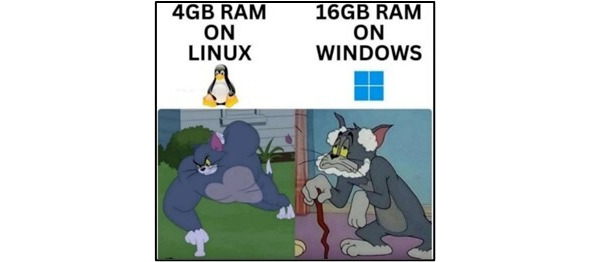

· «Диспетчер задач» и «Процессы» (рис. 2), файловую систему и директории – рассмотрим сейчас.

· «Службы» и «Редактор реестра» – рассмотрены в разделе 1.2.4. «Безопасность хранимых данных (криптография)».

· Пользователей и учётные записи – рассмотрено в разделе 1.2.7. «Смена паролей и пользователи на компьютере».

· «Параметры», «Командную строку» (cmd), «Терминал» (ещё называют «Консоль») – рассматриваются в течение всей книги.

· Драйвера и «Диспетчер устройств» – находятся в «Панели управления» ОС «Windows».

Разница операционных систем.

Зачастую в ОС «Windows» (производитель «Microsoft») и «MacOS» (в т. ч. «iOS» – производитель «Apple») система управляет пользователем, а должно быть ровно наоборот, поэтому попытаемся с вами исправить эту проблему. ОС «Windows» своей настойчивостью и непокорностью пользователю злоупотребляет своими полномочиями и нагружает систему. На эту тему даже есть мем (шутка) (рис. 1), что при 4-х гигабайтах оперативной памяти на Linux система работает намного лучше, нежели 16 гигабайт на «Windows».

Рисунок 1 – Разница Linux и «Windows»

Но это не значит, что вам нужно срочно перебегать со своей любимой системы, как раз для этого мы разберёмся, что делать, чтобы улучшить работу с самой известной ОС и хотя бы немного (насколько это возможно) обезопасить себя. Однако, если всё же вы захотите перейти на Linux, то потребуется много времени и труда на обучение работы с ней, поскольку ошибки, в том числе с совместимостью разных систем и программ будут преследовать вас регулярно. Поэтому перед полноценным переходом хотя бы пару месяцев потренируйтесь на виртуальных машинах или веб-тренажёрах, понабивайте «шишки» (где и как тренироваться узнаете в разделе 1.2.3. «Антивирусная безопасность и межсетевые экраны»).

GNU/Linux – это семейство бесплатных Unix-подобных многопользовательских операционных систем, основанных на ядре Linux и на программном обеспечении GNU. Условимся с вами, что будем их называть просто Linux системами: «Debian», «Ubuntu», «Arch», «Mint», «Manjaro», «Fedora», «Red Hat», «Kali», «Whonix», «Tails», «Astra», «Ред ОС», «Alt», «Роса», и многие другие.

Мониторинг и процессы.

На ОС «Windows» зажмите CTRL+Alt+Delete (зажимаются одновременно, без плюсов) или найдите Диспетчер задач в поиске – там же найдите автозагрузку приложений и отключи́те ненужные (рис. 2). Желательно немного изучить информацию о процессах в Интернете, т. к. в них можно выявить и вредоносные (подробнее – https://www.makeuseof.com/essential-windows-processes-could-be-hiding-virus/). Не обязательно делать это прямо сейчас, но на будущее, было бы неплохо в них хоть немного разбираться. А также следите за процессами, чтобы, например, отключать ненужные и сильно затратные, к примеру, «Microsoft Edge», или тот процесс, программа которой у вас зависла (не следует отключать системные и неизвестные вам процессы).

Рисунок 2 – «Процессы» операционной системы и раздел «Автозагрузка»

Дополнительно! Также есть более широкое управление безопасностью ОС «Windows» через Панель управления – Система и безопасность. Там вы найдёте и решение разных проблем состояния компьютера (в т. ч. автоматическое), и настройки электропитания, Истории файлов, Резервное копирование и восстановление, различные инструменты для работы с дисками и повышения их оптимизации, освобождения, форматирования, дефрагментации диска, и «Брандмауэр Защитника Windows».

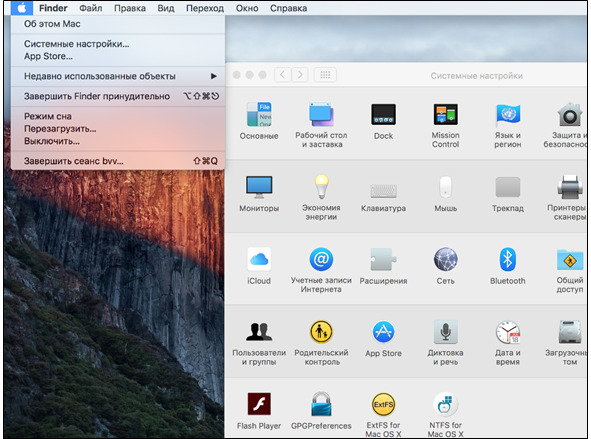

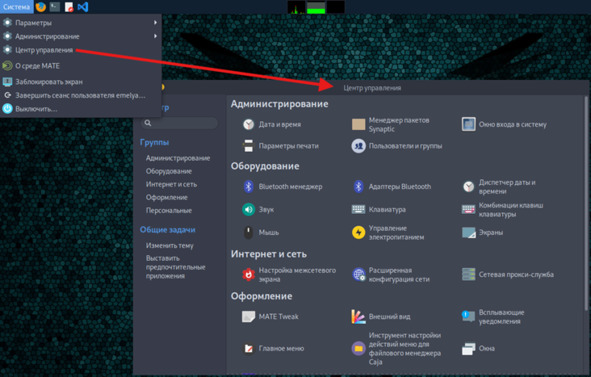

В других операционных системах тоже есть возможность просмотра процессов и запущенных задач. Для начала подчеркнём, что почти в любой ОС есть своеобразный Центр управления системой. На рисунке 3 пример «Системных настроек» «MacOS», а на 4 рисунке – «Центр управления» в Linux. Интерфейс может отличаться в зависимости от каждой конкретной ОС и её версии.

Для просмотра процессов в «MacOS» зажмите одновременно клавиши Command + Option + Esc или используйте команду в «Терминале» ps -ax. Также можно запустить программу Activity Monitor (Мониторинг системы) разными способами, например, так: Системные настройки – Приложения – Утилиты – Мониторинг системы.

Рисунок 3 – «Системные настройки» «MacOS» [1]

Рисунок 4 – «Центр управления» системой в Linux

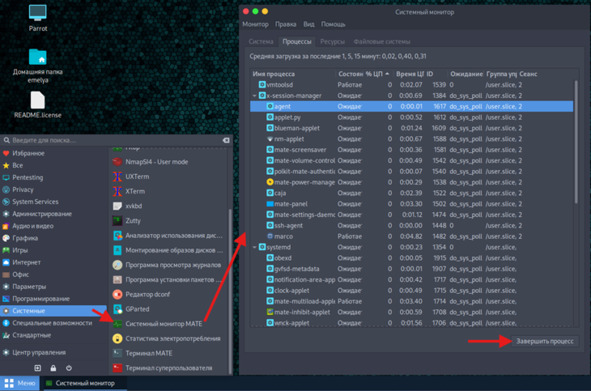

В Linux можно просмотреть запущенные процессы через приложение Монитор или Системный монитор – оно обычно предустановлено в полноценных дистрибутивах для начинающих пользователей (рис. 5).

Рисунок 5 – «Системный монитор» в Linux дистрибутиве

Или можно установить программу через магазин приложений – если он есть в вашей ОС: нужно открыть магазин и в поисковой строке ввести слово «Монитор» или «System Monitor». Также есть возможность установить их через Терминал – для его вызова можно использовать сочетание клавиш Ctrl+Alt+T или Win+T (кнопка Windows и T (англ.), зажимаются одновременно, без плюсов) или нажать ярлык (значок) на рабочем столе (или на панели сверху). В Терминале нужно последовательно ввести две команды: sudo apt-get update и sudo apt-get install gnome-system-monitor (всего лишь один из примеров). Затем, чтобы запустить системный монитор, достаточно ввести команду gnome-system-monitor. Подробнее – https://ocomp.info/dispetcher-zadach-v-linux.html или https://lumpics.ru/how-to-open-task-manager-in-ubuntu/.

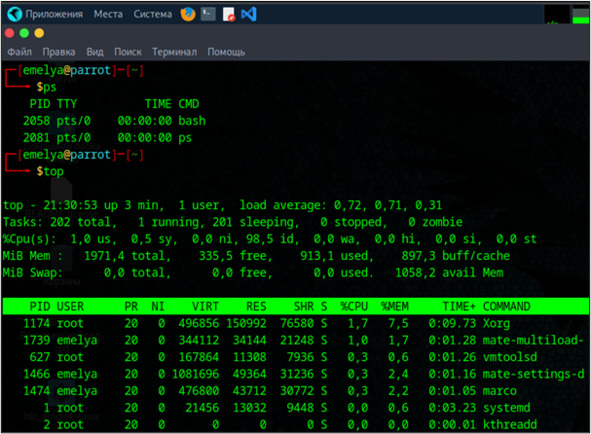

Также в Терминале можно прописать команду ps, она предоставляет моментальный снимок текущих процессов. Например, команда ps отображает процессы для текущей оболочки, а ps -e или ps -A – список всех процессов, запущенных в системе. Команда top – инструмент для мониторинга системы в реальном времени (интерактивный режим – рис. 6). Она отображает использование CPU, памяти и другую системную статистику вместе со списком процессов. Для выхода из интерактивного режима зажмите CTRL+C.

Рисунок 6 – Процессы в Linux

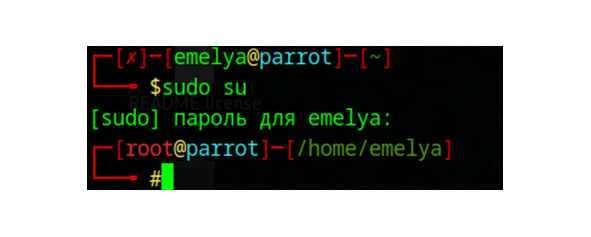

Дополнительно! Важный совет, который пригодится в том числе далее для изучения. Для того, чтобы получить права суперпользователя (root, для выполнения разных необходимых действий) в системах Linux необходимо прописать в Терминале sudo su или su -, или sudo … (дальше прописать команду), затем ввести пароль от пользователя (рис. 7).

Рисунок 7 – Получение прав суперпользователя

При вводе пароля в Linux обычно не виден его ввод, как будто вы ничего не пишете, но на самом деле запись идёт. В режиме root надо действовать аккуратно, чтобы не повредить систему, например, при редактировании или удалении системных файлов/директорий (папок), поскольку вы обладаете максимальными правами. В ОС «Windows» максимальными правами обладает субъект SYSTEM, и самостоятельно заставить этот субъект что-либо делать по вашему желанию довольно проблематично, в отличии от выполнения действий с правами Администратор, где надо просто щелчком мыши подтвердить, что это вы, иногда паролем (если вы находитесь под другой учётной записью). Простыми словами, напоминаю, что, субъект – кто/что, а объект – кем/чем, например, субъект Grisha хочет получить доступ к объекту Documents (папка), или, по аналогии, процесс хочет запустить действие (например, службу).

Файловая система и директории.

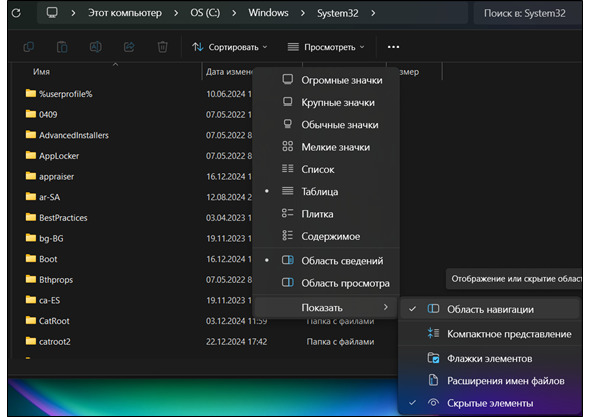

Полезно самостоятельно изучить (просмотреть) диск компьютера, например, в ОС «Windows» его можно вызвать с помощью контекстного меню, нажав правой кнопкой мыши по вашему диску (обычно OS (C:) в разделе Этот компьютер). Важные папки: Program Files, Program Files (X64/X86), Windows, Users (Пользователи) и др. Не забывайте о возможности включения скрытых папок и файлов (в файловой системе – Просмотреть – Показать – Скрытые элементы – рис. 8), в том числе на Рабочем столе (Desktop).

Рисунок 8 – Отображение скрытых элементов

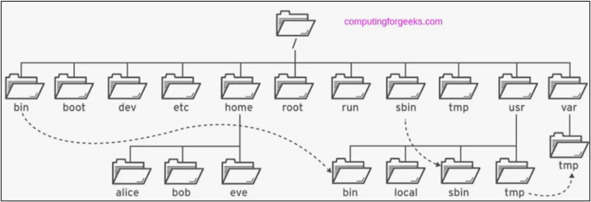

В системах Linux также «походите» по директориям и изучите их устройство (рис. 9), там абсолютно всё состоит из папок и файлов: любые системы, программы, службы, процессы, диски, флеш-накопители, пользователи и т. п.

Рисунок 9 – Устройство файловой системы (ФС) в Linux [2]

1.2.2. Разрешения на устройстве

«Реальная опасность заключается в постепенном ограничении личных свобод посредством автоматизации, интеграции и взаимодействия множества небольших отдельных систем учёта, каждая из которых сама по себе может казаться безобидной, даже полезной и полностью оправданной».

– Аноним, Комиссия по изучению вопросов конфиденциальности США, 1977

На смартфоне.

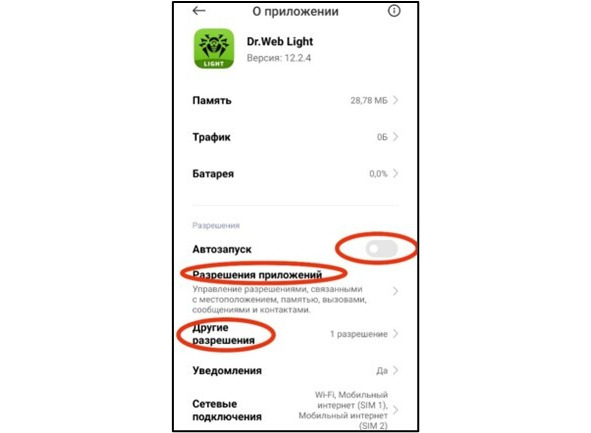

Зачастую пользователи сами дают разрешения программам и сайтам на те или иные действия с их устройством. На смартфоне ограничьте разрешения всем приложениям. Используйте смартфон по минимальным функциям: отключите Wi-Fi, Bluetooth, NFC, когда они не нужны, никогда не включайте местоположение (геолокацию) без надобности. Ограничьте возможности приложений в настройках, поставив везде, где можно, жёсткое ограничение контроля фоновой активности (кроме мессенджеров, онлайн-банкинга и других важных приложений, от которых могут приходить уведомления), а также запрет на их автозапуск, это позволит не только обезопасить себя, но и сэкономить заряд устройства. На рисунке 10 представлен пример настроек разрешений, интерфейс может отличаться в зависимости от вашего устройства, но это можно сделать абсолютно везде, стоит лишь поискать.

Рисунок 10 – Разрешения приложений

После установки приложения, во время первого запуска, оно может потребовать разрешение от вас на тот или иной доступ к функционалу и разделам телефона, постарайтесь не выдавать сразу все разрешения, посмотрите, если без них программа отказывается работать, то конечно разрешения придётся предоставить. Однако внимательно вдумывайтесь, зачем условным «Заметкам» доступ к вашим контактам? Или к местоположению? Например, запрос на доступ к галерее можно понять, возможно вы захотите в заметки загрузить фотографию. Также на некоторых устройствах есть возможность задания отзыва («отключения») разрешений, если приложение не используется, рекомендую включить данную функцию.

В целом, разрешениями можно управлять на любых гаджетах, поэтому, не забывайте о них и на устройствах интернета-вещей (IoT) по типу электронных часов, на смарт-тв приставках, в системах умного дома и пр. Кстати, даже в простых старых телевизорах есть некоторые функции блокировки и защиты PIN-кодом, правда не совсем понятно для каких целей оно нужно (возможно для защиты от просмотра детьми), но всё же.

На компьютере.

В ОС «Windows» ограничить разрешения можно через Параметры – Конфиденциальность и защита – Разрешения Windows/Разрешения приложений. В других операционных системах тоже есть такая возможность.

Дополнительно! Также отключите телеметрию (сбор данных) в «Windows», для этого можно воспользоваться следующими методами (мы специально покажем много разных методов, чтобы было видно, что управлять ОС «Windows» можно через разные программы):

· Изменение параметров конфиденциальности. Откройте раздел Конфиденциальность в Параметрах, затем выберите указанную категорию в списке. В левой стороне будут вкладки для предоставления разрешений двух типов – для «Windows» и установленных приложений. Для начала нужно отключить общие разрешения, данные ввода, голосовые функции и так далее.

· Отключение телеметрии в редакторе реестра. Запустите «Редактор реестра» (можно найти в поиске или WIN+R – regedit – ОК) и перейдите (введите в строке сверху или путём раскрытия списков) по следующему пути: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection. Установите параметр AllowTelemetry на 0 (если его нет – создайте, тип 32-bit DWORD).

· Настройка в редакторе локальной групповой политики. Этот раздел доступен только в версиях «Windows Pro» и «Enterprise», в «Home» он отсутствует. Откройте его, вызвав окно Выполнить (нажатием на комбинацию Win + R), далее введите в поле запрос gpedit.msc и кликните по кнопке ОК. В левом столбце необходимо открыть папку Сборки для сбора данных и предварительные сборки, перейдя последовательно по пути – Конфигурация компьютера – Административные шаблоны – Компоненты Windows. В ней должен быть элемент Разрешить телеметрию. Откройте его двойным кликом левой кнопки мыши и выставьте значение Отключено.