Полная версия

Черный ящик Дарвина: Биохимический вызов теории эволюции

Чтобы люди в это поверили, достаточно было представить клетку как нечто «простое». Одним из главных защитников теории спонтанной генерации в середине XIX в. был Эрнст Геккель, большой поклонник Дарвина и активный популяризатор дарвиновской теории. Полагаясь на ограниченное представление о клетках, которое давали микроскопы, Геккель утверждал, что клетка – «простой комочек альбуминового соединения углерода»[10], который мало чем отличается от микроскопического кусочка желе. Поэтому Геккелю казалось, что такую простую форму жизни без внутренних органов можно запросто получить из неживого материала. Теперь-то мы, конечно, знаем больше.

И вот простая аналогия: Дарвин по отношению к нашему пониманию происхождения зрения – то же, что и Геккель по отношению к нашему пониманию происхождения жизни. В обоих случаях блестящие ученые XIX в. пытались объяснить лилипутскую биологию, которая была от них скрыта, и оба делали это полагая, что внутри «черного ящика» все должно быть просто. Время показало, что они ошибались.

В первой половине ХХ в. многочисленные направления биологии не очень-то кооперировались друг с другом[11]. В результате генетика, систематика, палеонтология, сравнительная анатомия, эмбриология и другие области выработали собственные взгляды на эволюцию. Теория эволюции неизбежно стала означать разные вещи для разных дисциплин, целостный взгляд на дарвиновскую теорию был утрачен. Однако в середине века лидеры этих областей организовали серию междисциплинарных встреч, чтобы объединить свои положения в стройную теорию эволюции на основании дарвиновских принципов. Результат назвали «эволюционным синтезом», а теорию – неодарвинизмом. Именно неодарвинизм лежит в основе современной эволюционной мысли.

Но на этих встречах не было биохимиков! Впрочем, на то была веская причина – биохимии тогда еще не существовало. Зачатки современной биохимии появились только после официального провозглашения неодарвинизма. После открытия сложности микроскопической жизни пришлось переосмыслить биологию. Аналогично, неодарвинизм должен быть пересмотрен в свете достижений биохимии. Все научные дисциплины, которые были частью эволюционного синтеза, являются немолекулярными. Тем не менее, чтобы дарвиновская теория эволюции была верна, она должна объяснять молекулярную структуру жизни. Цель моей книги – показать, что она ее не объясняет.

Глава 2

Болты и гайки

БРОЖЕНИЕ УМОВЛинн Маргулис – заслуженный профессор биологии Массачусетского университета. Она выдвинула теорию о том, что митохондрии – источник энергии для растительных и животных клеток – когда-то были независимыми бактериальными клетками, и тем самым заслужила уважение и признание. Линн Маргулис утверждает, что в конечном итоге неодарвинизм останется в истории как «незначительная религиозная секта ХХ в., существовавшая в рамках размашистого религиозного убеждения англосаксонской биологии»[12]. На одном из своих многочисленных публичных выступлений она просит молекулярных биологов, присутствующих среди зрителей, назвать хоть один однозначный пример образования нового вида путем накопления мутаций. Эта просьба остается без ответа. Сторонники стандартной теории, говорит она, «погрязли в своей зоологической, капиталистической, конкурентной, рентабельной интерпретации Дарвина, которого неправильно поняли… Неодарвинизм, который отстаивает медленное накопление мутаций, находится в полном упадке».

Сказано, конечно, сильно. И Линн Маргулис не одинока в своем раздражении. Как бы прочно ни укоренился дарвинизм, в последние 130 лет его преследует поток несогласных как внутри научного сообщества, так и за его пределами. В 1940-х гг. генетик Рихард Гольдшмидт настолько разочаровался в дарвинистском объяснении происхождения новых видов, что предложил гипотезу «обнадеживающих уродов». Гольдшмидт полагал, что иногда масштабные изменения могут происходить просто по воле случая: скажем, однажды рептилия отложила яйцо, а из него вдруг вылупилась птица.

Гипотеза «обнадеживающих уродов» не получила широкого распространения, однако недовольство дарвиновской интерпретацией ископаемых находок получило свой выход несколько десятилетий спустя. Палеонтолог Найлз Элдридж так описывает проблему:

Неудивительно, что палеонтологи так долго держались в стороне от эволюции, ведь, по ощущениям, ее не существует. Усердный сбор образцов на горных обрывах показывает зигзаги, незначительные колебания и очень редкие, ничтожные накопления изменений – в течение миллионов лет, – слишком медленные, чтобы учесть все огромные перемены, произошедшие в эволюционной истории. Эволюционные новшества, как правило, проявляются молниеносно, и зачастую нет никаких веских доказательств того, что окаменелости не эволюционировали где-то в другом месте! Но эволюция не может вечно происходить где-то в другом месте. И все же именно этим палеонтологическая летопись поразила многих отчаявшихся палеонтологов, пытавшихся узнать что-то об эволюции[13].

Чтобы хоть как-то решить эту дилемму, Элдридж и Стивен Джей Гулд в начале 1970-х предложили теорию, которую назвали «прерывистым равновесием»[14]. У этой теории два постулата: в течение длительных периодов большинство видов не претерпевает заметных изменений, а когда изменения все же случаются, они происходят быстро и концентрируются в небольших изолированных популяциях. В таком случае было бы трудно обнаружить промежуточные формы ископаемых – и это как раз согласуется с неравномерностью палеонтологической летописи. Как и Гольдшмидт, Элдридж и Гулд верят в теорию общего предка, но считают, что быстрые и масштабные изменения объясняет не естественный отбор, а какая-то другая схема.

Гулд был в авангарде обсуждения другого захватывающего явления – «кембрийского взрыва». Скрупулезные поиски выявили незначительное количество окаменелостей многоклеточных существ в породах старше 600 млн лет. В то же время в чуть более «молодых» породах находится множество окаменевших животных с самым разным строением тела. Предполагаемый период, в течение которого произошел взрыв, пересмотрели и уменьшили с 50 до 10 млн лет – не больше чем миг по меркам геологии. Это подтолкнуло авторов заголовков искать новые гиперболы, больше всего полюбился «Большой Биологический взрыв». Гулд утверждал, что естественным отбором нельзя объяснить стремительное появление новых форм жизни, нужен иной подход.

Как ни странно, со времен Дарвина мы прошли полный круг. Когда Дарвин впервые предложил свою теорию, одной из главных трудностей был предполагаемый возраст Земли. Физики XIX в. считали, что Земле всего около ста миллионов лет, а Дарвин полагал, что зарождению жизни и естественному отбору понадобилось бы гораздо больше времени. Поначалу казалось, что он прав: сейчас мы знаем, что Земля намного старше. Однако с открытием Большого Биологического взрыва временной интервал перехода жизни от простого к сложному сократился и стал гораздо меньше, чем оценки возраста Земли в XIX в.

При этом недовольны не только занятые поиском костей палеонтологи. Ряд эволюционных биологов, изучающих целые организмы, задается вопросом, как дарвинизм может объяснить их наблюдения. Английские биологи Мэй-Вань Хо и Питер Сондерс жалуются:

Неодарвинистский синтез оформился уже примерно 50 лет назад. В рамках определяемой им парадигмы было проведено множество исследований. Однако успехи теории ограничиваются незначительными эволюционными деталями, такими как адаптивное изменение окраски мотыльков, в то же время на самые интересующие нас вопросы – например, как вообще появились мотыльки – эта теория ответить не может[15].

Генетик Джон Макдональд из Университета Джорджии обращает внимание на парадокс:

Результаты исследований генетической основы адаптации последних 20 лет привели нас к великому дарвиновскому парадоксу. Те [гены], которые явно изменчивы в природных популяциях, не лежат в основе многих крупных адаптивных изменений, в то время как те [гены], которые составляют основу многих, если не большинства, крупных адаптивных изменений, очевидно, не вариативны в природных популяциях[16] [Курсив Д. Макдональда].

Австралийский эволюционный генетик Джордж Миклос размышляет о пользе дарвинизма:

Что же в таком случае предсказывает эта всеобъемлющая теория эволюции? Учитывая горстку постулатов, таких как случайные мутации и коэффициенты отбора, она предсказывает изменения в частотах [генов] с течением времени. Но разве к этому должна сводиться великая теория эволюции?[17]

Джерри Койн с факультета экологии и эволюции Чикагского университета выносит неожиданный вердикт:

Мы пришли к неожиданному выводу, что у неодарвинизма не так много доказательств: теоретические основы и экспериментальные данные в подтверждение теории слабы[18].

А генетик Джон Эндлер из Университета Калифорнии размышляет о возникновении полезных мутаций:

Мы много знаем о мутациях, и все же они остаются «черным ящиком» эволюции. Новые биохимические функции, по-видимому, редко появляются в процессе эволюции, а предпосылки к их возникновению практически неизвестны[19].

В течение многих лет математики жаловались, что цифры дарвинизма попросту не сходятся. Специалист по теоретической информатике Хьюберт Йоки утверждает, что необходимая для зарождения жизни информация не могла появиться случайно, и предлагает считать жизнь данностью, как материю или энергию[20]. В 1966 г. ведущие математики и эволюционные биологи провели симпозиум в Институте Вистара в Филадельфии, потому что организатор, Мартин Каплан, услышал «довольно странную дискуссию между четырьмя математиками… по поводу сомнений относительно дарвиновской теории эволюции с точки зрения математики»[21]. На симпозиуме одна сторона выражала недовольство, а другая – непонимание. Биологи заявили: если математик утверждает, что для того количества мутаций, которые понадобились бы для появления глаза, прошло недостаточно времени, то ему стоило бы перепроверить цифры. Однако математики сомневались, что дело в их ошибках. Один из них сказал:

В неодарвинистской теории эволюции существует значительный пробел, и мы считаем, что пробел такого рода невозможно преодолеть с помощью современной концепции биологии[22].

Стюарт Кауффман из Института Санта-Фе – один из ведущих сторонников «теории сложности». В двух словах, он утверждает, что многие особенности живых систем являются результатом не естественного отбора, а самоорганизации – тенденции сложных систем образовывать определенную систему:

…Дарвин и эволюция – насколько верен этот взгляд? Или даже – адекватен ли он? Я считаю, нет. Дело не в том, что Дарвин ошибался, а в том, что он ухватил лишь часть истины[23].

До сих пор у теории сложности было мало сторонников и много критиков. Джон Мейнард Смит, у которого Кауффман учился в аспирантуре, указывает, что в этой теории слишком много математики и мало реальной химии[24]. Претензия обоснованна, однако Смит не предлагает решения проблемы, которую обозначил Кауффман, – происхождения сложных систем.

В общем, теория Дарвина встречала сопротивление с момента публикации – и не только по теологическим причинам. В 1871 г. один из критиков Дарвина, Сент-Джордж Миварт, перечислил свои возражения, и многие из них поразительно похожи на те, что выдвигают современные критики:

Претензии к дарвинизму можно суммировать следующим образом: «естественный отбор» не справляется с объяснением зарождения и начальных стадий полезных структур. Он не объясняет сосуществования очень похожих структур различного происхождения. Есть основания полагать, что специфические различия могут развиваться внезапно, а не постепенно, что у видов есть определенные, пусть и разные, пределы изменчивости, что отсутствуют некоторые ископаемые переходные формы, хотя можно было бы рассчитывать на то, что мы их найдем, что существует множество замечательных явлений в органических формах, на которые «естественный отбор» не в состоянии пролить свет[25].

Похоже, что уже более века этот спор остается неразрешенным. Всегда находятся эрудированные и уважаемые ученые – от Миварта до Маргулис, – которых не устраивает дарвинизм. Очевидно, что либо вопросы, поставленные Мивартом, остались без ответа, либо полученные ответы удовлетворили не всех.

Прежде чем продолжить, отметим очевидное: если опросить всех ученых в мире, подавляющее большинство ответит, что не сомневается в дарвинизме. Но ученые, как и все мы, формируют свое мнение во многом на основании высказываний других людей. Дарвинизм принимается подавляющим большинством ученых, но многие из них (хотя и не все) делают это, опираясь на авторитеты. Кроме того, научное сообщество, к сожалению, слишком часто отвергает критику теории из страха усилить позиции креационистов. Парадоксально, но от яростной научной критики естественного отбора отмахиваются именно во имя защиты науки.

Настало время вынести дебаты на всеобщее обозрение, не обращая внимания на пиар. Время для дебатов настало, потому что мы наконец опустились на самое дно биологии – и решение проблемы стало возможным. На мельчайших уровнях биологии – химической жизни клетки – мы открыли сложный мир, который радикально меняет основания для полемики с Дарвином. Для примера рассмотрим, как биохимическая точка зрения влияет на спор креационистов и дарвинистов о жуке-бомбардире.

ЖУК-БОМБАРДИРБомбардир – насекомое с непритязательной внешностью и всего чуть больше сантиметра в длину, однако на случай угрозы со стороны других жуков у него есть особый способ защиты: из отверстия в задней части тела он выпрыскивает на врага кипящую смесь[26]. Получив заряд горячей жидкости, агрессор обычно тут же меняет свои планы на обед. Как же он проделывает этот трюк?

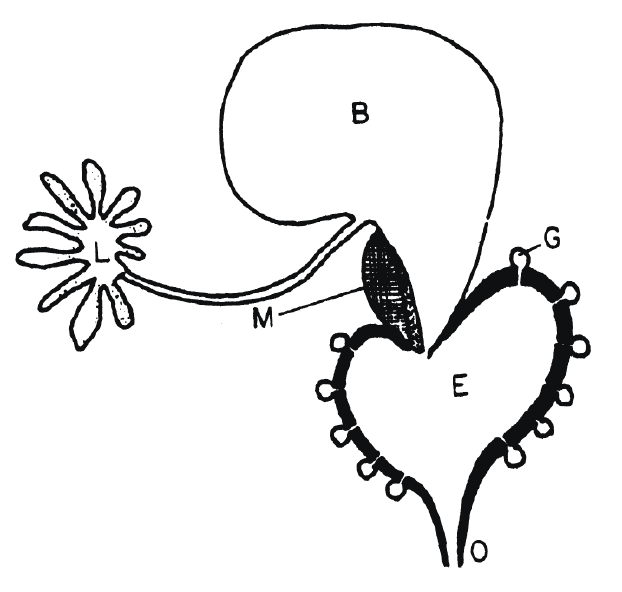

Как выяснилось, жук-бомбардир пользуется химией. До схватки специальные структуры, состоящие из секреторных клеток, производят очень концентрированную смесь двух химических веществ – пероксида водорода и гидрохинона (рис. 2–1). Пероксид водорода – это та самая перекись, которую можно купить в аптеке, а гидрохинон используется при проявке фотографий. Смесь наполняет резервуар, который называется собирательной полостью. Эта полость соединена со вторым резервуаром, который называется реакционной камерой. Два отсека отделены друг от друга протоком с мышечным кольцом, очень напоминающим мышцы сфинктера, которые регулируют функции кишечника у человека. К реакционной камере крепится ряд бугорков – эктодермальных желез, они выделяют в реакционную камеру ферменты-катализаторы. Когда жук чувствует опасность, он сжимает окружающие резервуар мышцы и одновременно расслабляет мышцы сфинктера. Это выталкивает раствор пероксида водорода и гидрохинона в реакционную камеру, а там он смешивается с ферментами-катализаторами.

РИСУНОК 2–1

Система защиты жука-бомбардира: B – собирательная полость, E – реакционная камера, G – эктодермальные железы, которые выделяют каталазу, L – секреторные клетки, M – мускул сфинктера, O – выводящий проток. B содержит смесь гидрохинона и пероксида водорода, которую при переходе в E взрывает каталаза

Из книги Crowson, R. A. (1981) The Biology of the Coleoptera, Academic Press, New York, chap. 15. Воспроизведено с разрешения.

С точки зрения химии это все очень интересно. Пероксид водорода быстро разлагается на обычную воду и кислород – то же самое произойдет с купленной в аптеке бутылкой перекиси, если оставить ее открытой. Кислород вступает в реакцию с гидрохиноном, в результате образуется еще больше воды, а также крайне раздражающее химическое вещество под названием хинон. В результате этих реакций выделяется большое количество тепла. Температура раствора поднимается до точки кипения, часть раствора испаряется. Пар и газообразный кислород сильно давят на стенки реакционной камеры. В этот момент сфинктерная мышца закрыта и единственным выходом наружу для кипящей смеси является канал из тела жука. Мышцы, окружающие канал, позволяют направить струю на источник опасности. В итоге паровой раствор токсичного химического вещества хинона ошпаривает агрессора.

Возможно, вы недоумеваете, почему смесь пероксида водорода и хинона не вступает во взрывную реакцию, когда они находятся в собирательной полости. Причина в том, что многие химические реакции протекают довольно медленно, если молекулы не могут легко соединиться на атомном уровне – в противном случае эта книга вспыхнула бы в воздухе при реакции с кислородом. В качестве аналогии рассмотрим запертую дверь. Людям (например, мальчикам и девочкам-подросткам), которые находятся по разные стороны двери, при всем желании не так просто оказаться вместе. Однако если у кого-то есть ключ, то можно открыть дверь и познакомиться. Ферментные катализаторы играют роль ключа, позволяя пероксиду водорода и гидрохинону соединиться на атомарном уровне, чтобы произошла реакция.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Notes

1

Cameron, A. G. W. (1988) «Origin of the Solar System», Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 26, 441–472.

2

Johnson, P. E. (1991) Darwin on Trial, Regnery Gateway, Washington, DC, chap. 5, Mayr, E. (1991) One Long Argument, Harvard University Press, Cambridge, MA, pp. 35–39.

3

Под биохимией я подразумеваю все науки, которые изучают жизнь на молекулярном уровне – даже те, которые называются иначе, например молекулярная биология, генетика или эмбриология.

4

Представленный здесь исторический очерк в основном опирается на: Singer, C. (1959) A History of Biology, Abelard-Schuman, London. Дополнительные источники: Taylor, G. R. (1963) The Science of Life, McGraw-Hill, New York, and Magner, L. N. (1979) A History of the Life Sciences, Marcel Dekker, New York.

5

Пер. С. Я. Маршака. – Прим. пер.

6

Описано в: Weiner, J. (1994) The Beak of the Finch, Vintage Books, New York.

7

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь. – СПб.: Наука, 1991.

8

Неплохое резюме по биохимии зрения можно найти в: Devlin, T. M. (1992) Textbook of Biochemistry, Wiley-Liss, New York, pp. 938–954.

9

Согласно общепринятым научным понятиям ретиналь не связан с родопсином, а является его частью. Данная формулировка была бы более корректной: «Изменение формы молекулы ретиналя приводит к изменению формы белка родопсина, в состав которого входит ретиналь». – Прим. науч. ред.

10

Farley, J. (1979) The Spontaneous Generation Controversy from Descartes to Oparin, Johns Hopkins University Press, Baltimore, p. 73.

11

Mayr, E. (1991) One Long Argument, Harvard University Press, Cambridge, chap. 9.

12

Mann, C. (1991) «Lynn Margulis: Science's Unruly Earth Mother», Science, 252, 378–381.

13

Eldredge, N. (1995) Reinventing Darwin, Wiley, New York, p. 95.

14

Eldredge, N., and Gould, S. J. (1973) «Punctuated Equilibria: An Alternative to Phyletic Gradualism» in Models in Paleobiology, ed. T. J. M. Schopf, Freeman, Cooper and Co., San Francisco, pp. 82–115.

15

Ho, M. W., and Saunders, P. T. (1979) «Beyond Neo-Darwinism – An Epigenetic Approach to Evolution,» Journal of Theoretical Biology 78, 589.

16

McDonald, J. F. (1983) «The Molecular Basis of Adaptation,» Annual Review of Ecology and Systematics 14, 93.

17

Miklos, G. L. G (1993) «Emergence of Organizational Complexities During Metazoan Evolution: Perspectives from Molecular Biology, Paleontology and Neo-Darwinism,» Memoirs of the Association of Australasian Paleontologists, 15, 28.

18

Orr, H. A., and Coyne, J. A. (1992) «The Genetics of Adaptation: A Reassessment,» American Naturalist, 140, 726.

19

Endler, J. A., and McLellan, T. (1988) «The Process of Evolution: Toward a Newer Synthesis,» Annual Review of Ecology and Systematics, 19, 397.

20

Yockey, H. (1992) Information Theory and Molecular Biology, Cambridge University Press, Cambridge, England, chap. 9.

21

Kaplan, M. (1967) «Welcome to Participants» in Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, ed. P. S. Moorhead and M. M. Kaplan, Wistar Institute Press, Philadelphia, p. vii.

22

Schützenberger, M. P. (1967) «Algorithms and the Neo-Darwinian Theory of Evolution» in Mathematical Challenges to the Neo-Darwinian Interpretation of Evolution, ed. P. S. Moorhead and M. M. Kaplan, Wistar Institute Press, Philadelphia, p. 75.

23

Kauffman, S. (1993) The Origins of Order, Oxford University Press, Oxford, England, p. xiii.

24

Smith, J. M. (1995) «Life at the Edge of Chaos?» New York Review, March 2, pp. 28–30.

25

Mivart, St. G. (1871) On the Genesis of Species, Macmillan and Co., London, p. 21.

26

Aneshansley, D. J., Eisner, T., Widom, J. M., and Widom, B. (1969) «Biochemistry at 100 ℃: Explosive Secretory Discharge of Bombardier Beetles,» Science, 165, 61; Crowson, R. A. (1981) The Biology of the Coleoptera, Academic Press, New York, chap. 15.