Полная версия

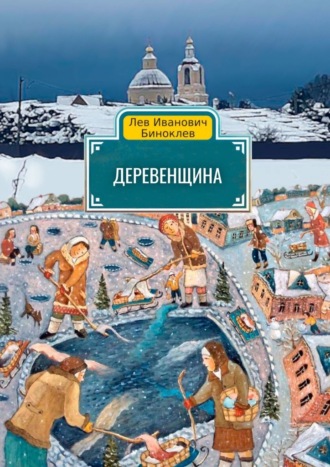

Деревенщина

Деревенщина

Лев Биноклев

Редактор Полина Полежаева

Иллюстратор Александр Гусев

Фотограф Алексей Филатов

Составитель Полина Полежаева

© Лев Биноклев, 2025

© Александр Гусев, иллюстрации, 2025

© Алексей Филатов, фотографии, 2025

© Полина Полежаева, составитель, 2025

ISBN 978-5-0067-7143-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От автора

Иногда полезно вернуться в волшебный мир детства – проверить, не забыл ли ты там чего-то важного. Искренность, честность, непосредственность… А может быть, и главное – умение радоваться каждому дню как увлекательному приключению, полному открытий.

Обычная встреча соседей у водоразборной колонки, прочно засевшая в памяти, стала отправной точкой для воспоминаний о деревне моего детства – так появился рассказ «Колонка».

Размышления о том, почему ранние годы жизни считают самыми счастливыми, неожиданно вывели на сюжет рассказа «Лучшие друзья».

А в «Застолье» бережно собраны подлинные семейные истории, услышанные мною за общим столом от родных.

«Деревенщина» поможет вам вспомнить всё и хотя бы мысленно вернуться туда – в простую, понятную и настоящую жизнь. Три коротеньких рассказа в конце сборника, «Березайка», «Зонтик» и «Полет шмеля», ненадолго продлят удовольствие от путешествия в прошлое. Ведь, как известно, все мы родом из детства.

Колонка

С возрастом люди перестают бояться смерти, но почему-то еще сильнее цепляются за жизнь. Пишут завещания, присматривают место для могилки, стараются оставить после себя память.

Вспоминаю давнишнюю встречу с Николаем Королёвым у деревенской колонки. Королёв-дом, расположенный напротив церкви, дал имя и водоразборной колонке, и проулку. Сосед знал меня с детства, когда я приезжал на каникулы к бабушкам: в родовое гнездо или, как мы говорили, просто «в деревню».

Я помнил его еще Колькой: как он лазил на купол нашей заброшенной церкви, что сиротливо стояла без креста, заросшая березами прямо на крыше. Ржавые листы железа местами отваливались, и подниматься приходилось, цепляясь за обнажившуюся обрешетку. Вся деревня судачила о его восхождениях: не то чтобы восхищаясь, но и не осуждая.

Я и сам часто бывал в том храме. Поднимался на колокольню, цепляясь за выступы выбитых кирпичей. С ребятами залезали внутрь, там был заброшенный колхозный склад с горой старых мешков и пирамидами оцинкованных тазов. Все было густо покрыто голубиным пометом, а сами птицы чувствовали себя под дырявой крышей как дома. Старшие приладили к крестовине под сводом тарзанку, и мы катались на ней по очереди, словно воздушные гимнасты под куполом цирка.

Говорили, что когда-то в церкви был клуб, и по выходным там показывали кино. Самым популярным был трофейный фильм про человеко-обезьяну Тарзана. Я клуба уже не застал: все это было сразу после войны.

Помню, как в детстве у моего товарища погиб в автомобильной аварии отец, деревенский шофер. Провожать его в последний путь приехали все грузовики совхоза. Длинная колонна медленно двигалась от нашей заброшенной церкви к кладбищу по Королёву проулку, гудя в знак прощания. Нас, пацанов, сажали в кабины и даже позволяли немного порулить. А вокруг, сколько хватало взгляда, простирались поля, в те времена щедро засаженные морковью и редисом, который мы ели прямо с грядок, слегка очистив от земли и потерев о штаны. Однако вся сила, по мнению бабушки, была в капусте: «Ешь капусту – будешь тонок да звонок», – часто повторяла она.

Мария Васильевна, родная сестра отца моей мамы, всю жизнь проработала в колхозе, а позже – в совхозе. Бабушка дослужилась до бригадира полеводческой бригады, в том числе выращивая капусту. Мария Васильевна имела статус народного депутата местного Совета. Все звали ее просто – Крёстная, не особенно задумываясь о значении этого слова. Я и вовсе сократил имя до Крёстна.

Многочисленная родня всегда помогала Крёстной: всей дружной компанией мы сажали и выкапывали картошку – такая была наша семейная традиция.

Во время летних каникул мне больше всего нравилось собирать вишню на продажу: лазать по деревьям и соревноваться со скворцами в скорости, кто быстрее сорвет или съест рубиновые плоды.

Летом Мария Васильевна ездила на рынок продавать вишню, клубнику, смородину и огурцы. Красную смородину брали плохо, поэтому из нее Крёстна делала домашнее вино: настаивала ягоды с сахаром в огромных стеклянных бутылях, из которых отходили трубки, другим концом погруженные в банки с водой. С первыми лучами солнца дом наполнялся музыкальным шумом. Загадочная симфония, созданная самой природой из шипения и бульканья газов, звучала одновременно торжественно и трагично. Мы с почтением называли ее «Воздухом Родины», а сам процесс брожения – «Страсти по Вину». Так в скромной сельской лаборатории незаметно рождалась мечта-идея о свободе и силе русского духа, подкрепленная самобытностью и крепостью национального характера.

Когда брожение завершалось, Мария Васильевна тщательно процеживала рубиновую жидкость через марлю, добавляла спирт «по вкусу» и разливала по бутылкам с яркими, экзотическими этикетками. Как по мановению волшебной палочки скромное деревенское вино становилось «марочным» и торжественно отправлялось на хранение в подпол. Такому винному погребу позавидовал бы и среднестатистический владелец сказочного замка.

Мне довелось попробовать этот по-настоящему веселый напиток, внезапно оказывающий почти магическое действие. К сожалению, мимолетный кайф с легкой кислинкой быстро выветривался, оставляя после себя лишь томительное желание новых возлияний.

Кстати, чаркой доброго вина бабушка всегда щедро потчевала тех, кто помогал ей по хозяйству. С утра пораньше к Марии Васильевне выстраивалась почти очередь из страждущих соседей. Заросшие щетиной, нечесаные мужики в засаленных портках наперебой предлагали свои услуги по дому и огороду – что-то вроде «мужа на час». Все ради шанса «поправить здоровье». Лишь избранным доставались капли нектара, удачно собранные в глоток свободы! Как известно: с утра выпил – весь день свободен.

В трудные для страны времена Мария Васильевна, как и все советские люди, помогала государству, покупая облигации: сначала на индустриализацию, затем – на нужды фронта и послевоенное восстановление народного хозяйства. До середины шестидесятых годов в колхозах действовала система оплаты трудоднями, и только при условии выполнения ежедневной нормы. Денег крестьяне не получали, рассчитывались с ними натуральными продуктами, которые они же и выращивали. При этом нужно было еще платить налоги и «добровольно» подписываться на займы, покупая государственные ценные бумаги.

Много лет спустя мама рассказала мне, что однажды Крёстная выиграла крупную сумму в розыгрыше призов по одному из тиражей облигаций всесоюзного займа. Как я понял, этих денег вполне хватило бы на постройку просторного нового дома со всеми удобствами – и еще бы осталось. Счастливый случай, подумали вы. Но Мария Васильевна никому об этом не сказала. Только купила кулек своих любимых конфет-помадок, чтобы угостить родных. Остальное тихо положила на сберкнижку и продолжала жить как прежде, будто ничего особенного и не произошло. Удобства, как у всех в деревне, оставались во дворе, а воду по старинке носили с уличной колонки.

Она умерла незадолго до денежной реформы начала девяностых, и все ее сбережения обесценились. Родственникам достались суммы, которых едва хватило на новые куртки, джинсы и кроссовки.

Вы знаете, я понимал бабушку и совсем не осуждал ее бережливость. Хорошо не жили – нечего и начинать. Трудно стать богатым, когда вокруг все бедные. Привычка жить своим трудом оказалась сильнее упавших с неба денег. Так и таскали воду ведрами – до самой ее смерти.

Майским утром под яркими лучами солнца мы разговорились с соседом у Королёвой колонки, набирая воду в оцинкованные ведра. Как оказалось, это была наша последняя встреча. Николай всю сознательную жизнь проработал сельским шофером. И однажды летом его отправили получать новый автомобиль – словно он вытянул счастливый билет!

Всего через два дня они с коллегами вернулись в село колонной сверкающих на солнце красавцев-грузовиков. Дорога домой в пахнущем свежей краской автомобиле стала для Николая настоящим праздником. Солнечные блики, отражаясь от удивительно прозрачного лобового стекла, весело плясали по лакированному капоту. А яркие лучи, преломляясь на полированном металле, озаряли кабину грузовика чарующим светом.

Ни до, ни после той знаменитой поездки сельский шофер уже не выезжал так далеко от дома, крутя баранку по окрестным дорогам в клубах пыли. А я, по малолетству, тащил за веревочку свой игрушечный грузовичок по проселочной дороге. Мой железный жеребенок, как и грузовик Николая, миновал Королёв проулок и запетлял по проселку вокруг капустного поля, пробираясь сквозь волшебную светло-серую пыль, словно случайно просыпанную из гигантских песочных часов. Только солнечные часы никогда не ломались, сводя счеты костяшками прожитых лет.

Я слушал соседа, и мне самому становилось радостно видеть, как он заново переживает охватившее его тогда, за рулем легендарного ГАЗ-52, чувство полного счастья. Было ясно, как сильно он дорожит этим светлым воспоминанием и с какой охотой возвращается к рассказу о той незабываемой поездке снова и снова. Наверное, Николай не раз пересказывал историю о доставшемся ему по счастливой случайности совершенно новом грузовике – и каждый раз искал повод поделиться ею хотя бы с первым встречным.

Как хорошо, когда люди умеют дарить радость, пусть самую маленькую, другим. Друзья, делитесь с окружающими теплыми отблесками своих добрых воспоминаний.

Проселочная дорога, круто сворачивая в Королёв проулок, ведет меня к старому кладбищу, едва заметно притормаживая у памятного места, где когда-то стояла водоразборная колонка. Воспоминания о прошлом берут за душу, словно «страдания» в исполнении деревенского гармониста в традиционном черном картузе с красной розой. Светлые и темные полосы жизни, будто пальцы на клавишах, выводят лирическую мелодию. Опускается голова, першит в горле, и глаза щиплет от проселочной пыли.

И невольно ловлю себя на мысли: что смогу рассказать я случайному собеседнику? Останется ли моя история в чьей-то памяти – пусть даже ненадолго? Перескажет ли ее кто-нибудь еще, поделившись душевным теплом?..

Москва – Пено, июнь 2025 г.

Лучшие друзья

Как обычно в то памятное лето моего детства, я сидел на дереве. Старая ветла, скромно поправляя ещё зелёную шевелюру, слеповато склонилась над Оболенькиным прудом и замерла, стараясь получше разглядеть своё отражение в тёмном зеркале воды. По её причудливо изогнутому стволу можно было без труда добраться до широкой развилки. С моего наблюдательного пункта открывался вид на бескрайние поля, уходящие за горизонт. Родные просторы пробуждали во мне чувство свободы: как телесное единение с природой и возвышенное, почти сакральное состояние духа одновременно.

Деревенская вольница по понятным причинам была недоступна мне в пионерском лагере, куда я каждый год ездил на одну смену. Зато после линеек на плацу и утренних зарядок под баян особенно приятно было самому решать, чем заняться. Промчаться со свистом в ушах на велосипеде до магазина и обратно не меньше трёх раз подряд, потом накупаться до посинения в пруду с чудным названием Гамазей, а в пасмурную погоду залечь под шум дождя на терраске, листая старые журналы «Вокруг света» и «Крокодил».

Весёлый ветер, пролетая мимо второпях, насвистывал знакомую мелодию, затем вдруг возвращался и неожиданно приглашал меня – витать в облаках за компанию. Я не раздумывая соглашался. Приученный мамой к чтению, я никак не мог понять, почему детство считается самым счастливым временем жизни. Только из книг я знал о весёлых ребячьих забавах: как мои сверстники азартно играют в «войнушку», строят шалаши, ищут клады или пробираются в чужие сады в поисках приключений.

У меня не было своей постоянной компании. Всю неделю я с нетерпением ждал выходных: скорей бы приехали дорогие гости, мои родные. Дом оживал от смеха и веселых разговоров, а на рассвете наполнялся дурманящим запахом бабушкиных ватрушек с творогом.

В воскресенье, ни свет ни заря, мы всей гурьбой отправлялись в лес за грибами и возвращались с полными корзинками. А потом по заведённому ритуалу, с шутками да прибаутками, усаживались на крыльце и чистили добычу. Баба Ксеня на керосинке жарила картошку с грибами – фирменное блюдо уходящего лета от нашего непревзойденного шеф-повара.

В другой раз под началом Крестны, моей второй бабушки, мы отправлялись на рынок в Дмитров торговать вишней: когда урожай выдавался на редкость щедрым, товар везли в огромных бельевых корзинах. А после базарных хлопот нас ждала заслуженная награда: поездка на машине к Каналу имени Москвы – купаться и загорать.

В будни я пытался подружиться с местными ребятами. Помню, как деревенский заводила по имени Валерка выкопал у себя на огороде настоящий подземный ход – почти что линию метрополитена мелкого заложения. Для первого испытания он вместе с младшим братом запустил в тоннель черного котенка. Испуганный первопроходец с белыми усами, громко мяукая, обрушил своды первой ветки сельской подземки, так и не дождавшись открытия большого диаметра.

Отчего-то я не прижился в озорной компании: особенно после одного случая, надолго засевшего в памяти. Дядя Коля, родной брат моего деда, смастерил для меня чудесный лук и оригинальную стрелу. На домашних испытаниях всё прошло блестяще: стрела взмывала в небо, поднимаясь выше купола церкви. Воодушевлённый, я с видом будущего победителя явился на деревенский турнир. Но стоило мне на секунду отвлечься, как кто-то незаметно и очень аккуратно подпилил мой лук. В самый ответственный момент он хрустнул и сломался. Думаю, без Валерки эта пакость не обошлась. Сначала я сильно расстроился, а потом, спустя много лет, вдруг понял: а нечего было гневить Бога – стрелами выше маковки храма пулять!

Я продолжал поиски лучших друзей. Однажды деревенские пацаны устроили настоящую битву – начали кидаться друг в друга кусками кирпича, который выковыривали прямо из кладки старой церкви. Почему-то и я втянулся в это «сражение», встав на сторону тех, кто был в меньшинстве. На беду, случилось это ровно за день до приезда мамы – меня подбили в тот момент, когда я нагнулся за «снарядом». Ребята как ни в чём не бывало встретили её словами: «Вашему сыну голову пробили кирпичом!» Бедная мама примчалась домой в ужасе, ожидая худшего. К счастью, всё обошлось лёгким касательным ударом и даже без сотрясения мозга – должно быть, он был для этого слишком маленьким. Надо ли говорить, что «правительство» в составе бабушек и мамы наложило строгие санкции на моё общение с местными хулиганами?

Был ещё один запоминающийся случай – на весенних каникулах. Когда я случайно познакомился у пруда с первыми встречными ребятами, мы, будто это разумелось само собой, решили покататься на самодельном плотике. Конечно же, из всей команды исследователей нашего собственного озера Титикака именно я упал в ледяную воду и вернулся домой насквозь мокрым. К удивлению бабушек, я даже не простудился, и потому меня не ругали – только строго-настрого запретили встречаться с остальными членами экипажа.

Запомнилась и дружба с ребятами «с Подгоры» – так звали район на окраине деревни. Летом гусеничные тракторы таскали дёрн на прицепах из стальных листов. Мы катались на них в облаках пыли до самого заката. Домой я приходил грязный, как трубочист. Меня мыли в тазу на улице холодной водой: бабушка не пускала ночевать с «чёрными ногами», пугая цыпками – болезнью, которую, по её мнению, приносила грязь.

Однажды я споткнулся при погрузке на прицеп. Лист железа, сточившийся от вечного трения о землю, превратился в настоящую гильотину. Хорошо, что обошлось всего лишь порезанным пальцем на ноге, а не отрубленной головой. Глубокая рана с обильным кровотечением, к сожалению, поставила точку на моих подгорных приключениях тем летом, а заодно и на дружбе с новыми товарищами. А ведь мы только начали строить настоящий шалаш!

Были и другие знакомые. Но, кажется, они больше хотели покататься на моём стареньком мопеде, доставшемся от деда, чем дружить по-настоящему. С виду эти знакомые казались вежливыми и культурными, чем особенно нравились моим родственникам: те были готовы чуть ли не подарить им мой мопед. До чего же пай-мальчики были приветливыми и улыбчивыми! «Аж тошнит!» – любила выражаться моя мама. В итоге их тоже исключили из списка моих контактов: видимо, я оказался недостоин общения с «хорошими» мальчиками.

Когда в младших классах школы нам задали сочинение на тему «Мой лучший друг», я выбрал Кифирчика – так мы звали моего сверстника по фамилии Никифоров, жившего по соседству. Оба его родителя трудились на совхозной ферме: мать – дояркой, отчим – разнорабочим.

Мы часто наведывались в коровник, где, зажав нос, пили парное молоко прямо из-под коров в условиях, мягко говоря, далёких от стерильности. После этого непременно прыгали с крыши сарая в бурьян или бродили по кладбищу: других развлечений у нас особо и не было. Что именно я тогда написал в сочинении, уже не помню, но, судя по всему, выходило, что мы с Кифирчиком – не разлей вода.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.