Полная версия

По ту сторону сна. Безумцы в зарубежной классике

И вдруг как раз в тот момент, когда появляется кровавый призрак Джеронимо, с сильнейшим стуком хлопнула дверь, ведущая в переднюю.

Я в ужасе вскочил, уронив книгу; но все стихло, и я устыдился своего детского страха.

Может быть, дверь распахнулась от порыва ветра или по какой-нибудь иной причине. Ничего тут нет – это мое разыгравшееся воображение превращает в призрак всякое естественное явление.

Успокоив себя таким образом, я поднимаю с пола книгу и снова падаю в кресло, но тут в зале раздаются тихие, размеренные, медленные шаги, и при этом кто-то вздыхает и стонет, и эти вздохи и стоны выражают глубочайшее страдание, безутешное горе.

А! Это, верно, какое-нибудь больное животное бродит по нижнему этажу. Всем известно, как обманчивы ночные звуки: раздающиеся вдали, они кажутся такими близкими. Кто же станет тревожиться из-за таких пустяков!

Так я продолжал успокаивать себя, но тут в том месте, где когда-то была дверь, послышалось царапанье, причем раздавались еще более громкие и более тяжелые вздохи, как бы исторгаемые смертельной тоской.

«Да это какой-нибудь несчастный зверь, которого заперли, вот сейчас я громко крикну, топну ногой, и тогда все немедленно смолкнет или зверь отзовется более естественными звуками».

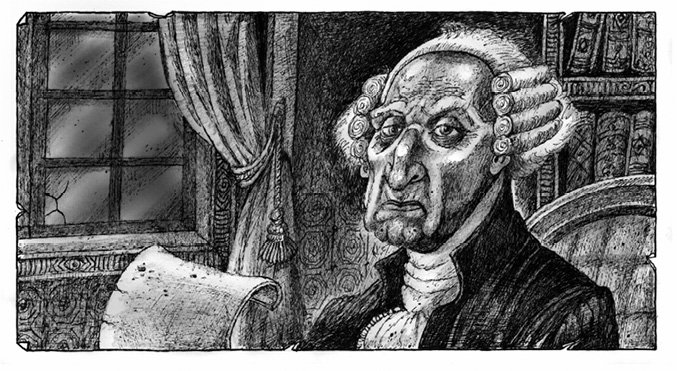

Так я внушал себе, но кровь стыла в моих жилах и холодный пот выступил на лбу, я застыл в оцепенении, не в силах встать с места и еще менее того закричать. Наконец отвратительное царапанье прекратилось, и снова раздались шаги. Во мне пробуждаются жизнь и движение, я вскакиваю и ступаю два шага вперед, но тут по зале проносится ледяной порыв ветра, и в ту же минуту месяц бросает свой яркий свет на портрет сурового, почти страшного человека, и мне кажется, что сквозь пронзительный свист ночного ветра и оглушительный шум волн я отчетливо слышу его предостерегающий шепот:

«Не ходи дальше! Остановись! Там поджидают тебя ужасы мира духов!»

И вот опять с силой хлопает дверь, и я ясно различаю шаги в передней; кто-то спускается по лестнице, главная дверь замка с шумом распахивается и захлопывается. Потом я слышу, как из конюшни выводят лошадь, а немного погодя заводят обратно, и вновь все смолкает. В ту же минуту я услышал, что мой старый дядя стонет и вздыхает в соседней комнате. Это тотчас же меня отрезвило, я схватил свечи и поспешил к нему. Старик, по-видимому, боролся с каким-то тяжелым, тягостным сном. «Проснитесь! Проснитесь!» – повторял я, осторожно беря его за руку и держа свечу прямо над его лицом. Старик пошевелился с глухим восклицанием, потом открыл глаза, ласково на меня взглянул и проговорил:

– Ты хорошо сделал, тезка, что разбудил меня, я видел очень дурной сон, в том повинны эта комната и зала, потому что все это навело меня на мысли о давно минувших временах и разных удивительных вещах, которые здесь случались. Ну, а теперь мы будем отлично спать!

С этими словами он повернулся к стене и, казалось, тотчас же заснул, но когда я потушил свечи и лег в постель, то услышал, что он тихонько молится.

На другой день началась работа: пришел управляющий со счетами, заявили о себе разные люди, желавшие разрешить какой-либо спор или кое-что уладить. В полдень дядя отправился со мной во флигель, чтобы по всем правилам представиться старым баронессам. Франц доложил о нас, мы подождали несколько минут, после чего шестидесятилетняя сгорбленная старушонка, одетая в пестрые шелка и назвавшая себя камеристкой достойнейших барынь, ввела нас в святилище. Там нас с комичной церемонностью приняли две старые дамы, диковинно разодетые по очень старинной моде; моя особа возбудила необычайное удивление, когда дядя с большим юмором представил меня как молодого юриста, помогающего ему в делах. По их минам было видно, что они опасаются, как бы моя молодость не навредила благу владельцев Р-зиттена. В нашем посещении старых дам вообще было немало забавного, однако в душе моей еще остался холодок пережитого предыдущей ночью ужаса, я чувствовал себя так, словно меня коснулась какая-то неведомая сила, или, вернее, так, будто мне оставалось сделать всего один шаг до черты, переступив которую я бы безвозвратно погиб, и нужно напрячь все силы, чтобы спастись от этого ужаса, за которым следует безумие. Поэтому даже старые баронессы с их удивительными прическами, вздымающимися в виде башен, и диковинными платьями из штофа, разукрашенными пестрыми цветами и лентами, представлялись мне отнюдь не смешными, а какими-то тревожно-призрачными. Их желтые, сморщенные лица с моргающими глазами, плохой французский, которым шамкали их поджатые синие губы и гнусавили острые носы, – все говорило мне о том, что эти старухи на короткой ноге с привидением, бродившим по замку, а возможно, и сами способны сделать что-то ужасное. Мой старый дядя, охотник до всяческого веселья, подшучивал над старухами, сбивая их с толку такими забавными речами, что, будь я в другом настроении, то просто не знал бы, как удержаться от смеха, но, как я уже сказал, баронессы со всей их болтовней казались мне призрачными химерами, так что старик, рассчитывавший меня повеселить, поглядывал на меня с большим удивлением. Как только мы очутились за столом в своей уединенной комнате, он разразился вопросами:

– Скажи мне, ради бога, тезка, да что с тобой?! Ты не смеешься, не говоришь, не ешь, не пьешь. Уж не болен ли ты?

Я откровенно рассказал ему про все страхи, пережитые мною прошедшей ночью, не умолчав о том, что выпил много пуншу и читал Шиллерова «Духовидца».

– Я должен в этом признаться, – прибавил я, – потому что, может быть, это моя разгоряченная фантазия создала эти призраки, существующие лишь в моей голове.

Я думал, что дядя начнет донимать меня своими шутками по поводу моего духовидства, но он вместо этого сделался очень серьезен, уставился в пол, потом быстро вскинул голову и сказал, устремив на меня горящий взор:

– Я не знаю твоей книги, тезка, но ни книга, ни пунш здесь ни при чем. Знай же, что то же самое я видел во сне. Мне снилось, что я сижу в кресле у камина, но то, что коснулось тебя лишь в звуках, я ясно увидел глазами своей души. Да, я видел, как вошел этот страшный призрак, как он бессильно ломился в замурованную дверь, царапал в отчаянии стену, так что кровь текла у него из-под сломанных ногтей, как потом сошел вниз, вывел из конюшни лошадь и опять завел ее туда. Слышал ли ты, как пропел петух в дальнем конце деревни? Тут ты разбудил меня, и мрачный призрак ужасного человека, который все еще бросает угрюмую тень на нашу жизнь, гася ее веселье, ретировался, – я поборол это злое наваждение.

Старик умолк, но я не смел нарушить его молчания, полагая, что он все объяснит мне сам, если найдет это нужным. Пробыв некоторое время в глубокой задумчивости, он продолжал:

– Скажи мне, тезка, хватит ли у тебя мужества еще раз встретиться с этим призраком и сделать это вместе со мной?

Конечно, я заявил, что чувствую себя для этого достаточно сильным.

– В таком случае, – сказал мой дядя, – в эту ночь мы оба не сомкнем глаз. Внутренний голос говорит мне, что мрачный призрак покорится не столько моей духовной силе, сколько мужеству, основанному на твердом убеждении, что с моей стороны это не будет просто дерзостью, а только благим и отважным делом, и я не пощажу жизни, чтобы расправиться с колдуном, изгоняющим потомков из замка их предков. Но, впрочем, о риске здесь нет и речи, ибо при таком честном умысле, с такой благочестивой верой, как у меня, нужно надеяться только на победу. Однако если будет на то воля Божья и темная сила одолеет меня, ты засвидетельствуешь, что я пал в честной христианской битве с адским духом, который затеял ужасное дело! Сам же ты должен держаться в стороне! С тобой ничего не случится!

Вечер прошел в различных занятиях. Франц, как и накануне, принес нам ужин и пунш, полная луна ярко сверкала между блестящими облаками, море шумело, и ночной ветер с воем потрясал дребезжащие стекла сводчатых окон. Мы старались говорить на нейтральные темы, хотя в душе были сильно взволнованы. Старик положил на стол свои часы с репетицией. Пробило полночь. И вот со страшным стуком распахнулась дверь и, как вчера, послышались тихие, медленные шаги, вздохи и стоны. Старик побледнел, но глаза его сверкали небывалым огнем, он поднялся с кресла и стоял, вытянувшись во весь свой высокий рост, подбоченясь левой рукою и протянув правую по направлению к центру залы, подобный повелевающему герою.

Все сильнее и явственнее становились вздохи, и кто-то начал царапаться в стену еще ужаснее, чем накануне. Тогда старик направился прямо к замурованной двери, сотрясая пол своими твердыми шагами. Прямо против того места, где раздавалось все более отчаянное царапанье, он остановился и промолвил сильным, торжественным голосом, какого я еще никогда от него не слыхал:

– Даниэль! Даниэль! Что делаешь ты здесь в такой час?

Раздался душераздирающий, пронзительный крик, и по- слышался глухой удар, точно от падения чего-то тяжелого.

– Ищи милосердия у престола Всевышнего! Там твое место! Удались из этого мира, ты никогда больше не сможешь ему принадлежать!

Так воскликнул старик еще громче, чем прежде, и тогда до нас донеслось тихое рыдание, которое поглотил рев поднимающейся бури. Старик подошел к двери и захлопнул ее с такой силой, что в пустой передней отозвалось эхо. В его словах и движениях было что-то сверхчеловеческое, что повергло меня в глубочайший трепет. Когда он снова опустился в кресло, взор его как будто просветлел, он сложил руки и беззвучно молился. Так прошло несколько долгих минут, а потом он спросил меня тем кротким, проникающим в душу голосом, которым так хорошо умел пользоваться:

– Ну что, тезка?

Потрясенный ужасом, страхом, благоговением и любовью, я упал на колени и оросил горячими слезами протянутую мне руку. Старик обнял меня и, нежно прижимая к сердцу, сказал очень мягко:

– Ну, а теперь мы будем спокойно спать, милый тезка!

Так и было, а поскольку следующей ночью не случилось ничего необычайного, то к нам вернулась прежняя веселость, к неудовольствию старых баронесс, которые, хотя и было в них нечто призрачное благодаря причудливому виду, однако ж располагали к забавным играм и проделкам, которые мой старик умел обставить самым веселым образом.

Через несколько дней прибыл, наконец, барон со своей женой и многочисленной охотничьей свитой, съехались гости, и во внезапно ожившем замке началась та самая шумная, беспокойная жизнь, о которой я уже упоминал. Когда сразу же по приезде барон вошел в нашу залу, он был, похоже, странно поражен переменой нашего местонахождения; бросив мрачный взгляд на замурованную дверь, он быстро отвернулся и провел рукой по лбу, словно отгоняя недоброе воспоминание. Дядя рассказал ему об обвале в судейской зале и примыкавших к ней покоях, барон попенял на то, что Франц не сумел нас лучше устроить, и очень заботливо просил дядю немедленно сказать, если ему будет неудобно в новом помещении, которое ведь гораздо хуже того, что он занимал раньше. Вообще, обращение барона с моим старым дядей было более чем сердечным, – в нем сквозило некоторое детское благоговение, почти родственная почтительность. И это было единственное, что хоть отчасти примиряло меня с бароном, чей суровый, повелительный нрав проявлялся более неприятным образом. Меня он едва замечал, видя во мне обыкновенного писца. В первый же раз, когда я выполнял для него какую-то работу, он усмотрел неточность в изложении; кровь закипела у меня в жилах, я хотел ответить что-то резкое, но тут заговорил мой дядя, уверяя, что я все сделал в его смысле и что в судопроизводстве именно так и надлежит делать.

Когда мы остались одни, я стал с досадой жаловаться на барона, который вызывал во мне все большую неприязнь.

– Поверь мне, тезка, – возражал мой дядя, – несмотря на свой неприветливый нрав, барон – самый лучший и добрый человек во всем свете. Да и нрав этот, как я уже говорил тебе, стал он выказывать только с тех пор, как сделался владельцем майората, прежде это был кроткий и милый юноша. Вообще же дела не так уже плохи, как ты представляешь, и я желал бы знать, почему это он так тебя раздражает?

Произнося последние слова, старик довольно-таки насмешливо улыбнулся, и кровь бросилась мне в лицо. Возможно, в этот момент я вполне определенно осознал, что моя странная ненависть проистекает от любви или, вернее, от влюбленности в существо, которое казалось мне самым прекрасным и дивным из всех, когда-либо являвшихся на земле. Этим существом была сама баронесса. Уже когда она только прибыла в замок и шла по комнатам в русской собольей шубке, плотно облегавшей ее изящный стан, и дорогой шали, вид ее подействовал на меня, как все сильные непобедимые чары. И даже то, что старые тетки в своих диковинных нарядах семенили по обе стороны от нее, треща свои французские приветствия, а она, баронесса, смотрела на них невыразимо кротким взглядом и приветливо кивала то одной, то другой, произнося при этом несколько слов на чисто курляндском наречии, – уже это казалось мне таким странным и удивительным, что мое воображение невольно сопоставило эту картину со страшным призраком и превратило баронессу в ангела света, перед которым трепещут все злые силы.

Эта дивная женщина и сейчас живо представляется моему духовному взору. Лицо ее было так же нежно, как и стан, и носило отпечаток величайшей, ангельской доброты; особенным, невыразимым очарованием отличался взгляд ее темных глаз: в нем светилась мечтательная тоска, подобная сиянию месяца, в ее пленительной улыбке было целое небо блаженства и восторга. Часто казалась она погруженной в себя, и тогда по ее прелестному лицу скользили мрачные, туманные тени. Можно было подумать, что ее снедает какая-то боль, но мне казалось, что в эти минуты ее охватывало мрачное предчувствие тяжелого, горестного будущего, и это я тоже связывал с призраком, бродившим в замке, хоть и не мог объяснить себе почему. На следующее утро по прибытии барона, когда все общество собралось к завтраку, дядя представил меня баронессе и, как это обыкновенно бывает при таком расположении духа, в каком я находился, я самым отчаянным образом поглупел и на самые простые вопросы прелестной женщины – нравится ли мне замок и прочее – лепетал нечто совершенно бессмысленное, молол вздор, так что старые тетушки, напрасно приписав мое поведение глубочайшей почтительности перед госпожой и сочтя нужным принять во мне участие, стали расхваливать меня, утверждая, что я очень любезный и умный молодой человек, garcon tr`es joli[20].

Это меня рассердило, я вдруг вполне овладел собой, и у меня вырвалась острота на более чистом французском языке, чем тот, на котором изъяснялись старухи; при этом они вытаращили глаза и обильно начинили табаком свои острые носы. По строгому взгляду баронессы, с которым она отвернулась от меня к другой даме, я понял, что моя острота была сильно сродни глупости; это раздосадовало меня еще больше, и я мысленно послал старух ко всем чертям.

Мой дядя достаточно упражнялся передо мной в остроумии по поводу времен пастушеских томлений, любовных несчастий и ребяческого самообмана, и все же ни одна женщина не задевала мое сердце так глубоко и сильно, как баронесса. Я видел и слышал только ее, но со всей определенностью знал, что было бы глупостью и безумием отважиться на какую бы то ни было интригу; я находил также невозможным издали преклоняться своему предмету, подобно влюбленному мальчику, от этого мне было бы стыдно перед самим собой. Приблизиться к очаровательной женщине и ни малейшим намеком не дать ей понять, что я чувствую, упиваться сладким ядом ее взглядов и слов и потом вдали от нее долго, быть может, всегда носить ее образ в своем сердце, – вот что я мог и чего желал. Эта романтическая, даже рыцарская любовь, настигшая меня бессонной ночью, так взволновала меня, что у меня достало ребячества произнести перед самим собой патетическую речь, которую я окончил жалобными вздохами: «Серафина! Серафина!» – так что старик мой проснулся и возопил:

– Тезка! Тезка! Ты, похоже, мечтаешь вслух! Делай это днем, если можно, а ночью не мешай мне спать!

Я был немало озабочен тем, что старик, который отлично уже заметил мое возбужденное состояние в присутствии баронессы и услышал ее имя, начнет донимать меня своими саркастическими насмешками, но следующим утром он изрек только, входя в судейскую залу:

– Дай бог всякому достаточно разума и старания, чтобы как следует пользоваться им. Плохо, когда человек становится трусом и следует правилу «ни нашим, ни вашим».

Потом он сел за большой стол и сказал:

– Будь любезен, пиши четко, милый мой тезка, чтобы мне легко было читать.

Высокое уважение и даже детская почтительность, которые выказывал барон моему дяде, проявлялись во всем. За столом он должен был сидеть подле баронессы, чему многие очень завидовали; меня же случай бросал то туда, то сюда, но обыкновенно мною завладевали несколько офицеров из ближнего гарнизона, чтобы обсудить все новости и забавные происшествия, что там случались, да к тому же хорошенько выпить. По этой причине я много дней сидел далеко от баронессы, на другом конце стола, но однажды случай приблизил меня к ней. Когда перед собравшимися гостями открыли двери столовой, компаньонка баронессы, уже не первой молодости, но недурная собою и неглупая барышня, завела со мной разговор, который, по-видимому, доставлял ей удовольствие. Правила хорошего тона требовали, чтобы я подал ей руку, и я был немало обрадован, когда она заняла место совсем близко от баронессы, которая приветливо ей кивнула. Всякий поймет, что все слова, которые я говорил, предназначались не столько моей соседке, сколько баронессе. Очевидно, мой душевный подъем придавал моим речам особый полет, но только барышня все более и более внимательно меня слушала и, наконец, была неодолимо увлечена в пестрый мир сменяющихся картин, которые я перед ней развертывал. Я уже упоминал, что девица была неглупа, и потому вскоре наш разговор непринужденно потек сам собою, независимо от общей беседы, в которую я лишь изредка вставлял несколько фраз, когда мне особенно хотелось блеснуть. Я отлично заметил, что девица бросает на баронессу многозначительные взгляды и что та прислушивается к нашему разговору. В особенности когда разговор коснулся музыки и я с величайшим вдохновением заговорил об этом дивном, священном искусстве, не умолчав о том, что, несмотря на занятия сухой и скучной юриспруденцией, я довольно хорошо играю на фортепьяно, пою и даже сочинил несколько песен.

Перешли в другую залу пить кофе и ликеры, и я нечаянно, сам не знаю как, очутился перед баронессой, беседовавшей с моей соседкой. Она сейчас же со мной заговорила, но уже гораздо более приветливо, как со знакомым, причем повторила те же вопросы: нравится ли мне в замке и прочее. Я отвечал, что в первые дни мне было очень не по себе от тревожной пустынности этих мест, да и сам старинный замок привел меня в очень странное расположение духа, но что в этом настроении было много прекрасного и что теперь я только хотел бы быть избавленным от охот, к которым не привык. Баронесса улыбнулась и сказала:

– Легко могу себе представить, что дикая жизнь в наших еловых лесах не может быть приятной для вас. Вы музыкант и, если я не ошибаюсь, также поэт. Я страстно люблю оба эти искусства. Сама я немного играю на арфе, но вынуждена лишать себя этого в Р-зиттене, так как муж мой не желает, чтобы я брала инструмент, чьи нежные звуки плохо сочетаются с дикими криками охотников и резким звуком рогов, которые здесь только и можно слышать! О боже! Как не хватает мне здесь музыки!

Я заверил ее, что ради исполнения ее желания отдаю в ее распоряжение все свое искусство, так как в замке, вероятно, найдется какой-нибудь инструмент, хотя бы старое фортепьяно. Тут фрейлейн Адельгейда, компаньонка баронессы, громко рассмеялась и спросила, неужели я не знаю, что в замке с незапамятных времен не звучало ничего, кроме пронзительных труб, ликующих охотничьих рогов и дрянных инструментов странствующих музыкантов. Баронесса же непременно желала слушать музыку, и в особенности меня, и обе, она и Адельгейда, ломали себе голову, размышляя, как бы достать более-менее сносное фортепьяно. В это время по зале проходил Франц. «Вот тот, у кого на все есть хороший совет, кто достанет все, даже неслыханное и невиданное!» – произнеся это, фрейлейн Адельгейда подозвала старого слугу, и пока она объясняла ему, в чем дело, баронесса слушала, сложив руки и наклонив голову, и с кроткой, просящей улыбкой заглядывала в глаза старому слуге. Она была очаровательна: точно милое прелестное дитя, страстно мечтающее получить желанную игрушку. Франц по своему обыкновению стал пространно рассуждать, перечисляя множество причин, по которым совершенно невозможно скоро достать такой редкий инструмент, а потом наконец погладил свою бороду и сказал, ухмыляясь с довольным видом:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Психиатрическая больница (фр.).

2

Замок (фр.).

3

Помехи (фр.).

4

Сведение к абсурду (лат.).

5

Sainte-Menehould – это живописный город, в котором родился Дом Периньон, «изобретатель шампанского».

6

Велуте – соус на основе ру и бульона. Введен в XIX веке Мари-Антуаном Каремом как один из четырех основных соусов французской кухни наряду с соусами бешамель, эспаньоль и аллеманд.

7

Столовая (фр.).

8

Стареющих придворных (фр.).

9

Странный, причудливый (фр.).

10

Ничему не удивляться (лат.).

11

Тысячу извинений! Мадемуазель! (фр.)

12

Мой друг (фр.).

13

Шутник (фр.).

14

Мой бог! (фр.)

15

Надменность, высокомерие (фр.).

16

Беспорядок (фр.).

17

7 Сетка для косицы мужского парика.

18

Мудрому достаточно (лат.).

19

Майорат – существовавший в Средние века в некоторых западноевропейских странах порядок наследования, при котором все владения феодала в целях сохранения могущества рода нераздельно переходили к старшему из живых сыновей умершего.

20

Очень милый мальчик (фр.).