Полная версия

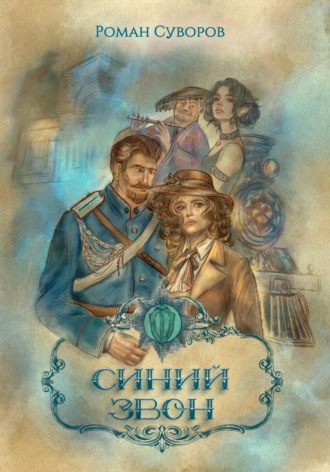

Синий Звон

Роман Суворов

Синий Звон

Это художественное произведение является плодом авторского воображения. Все персонажи, включая интерпретации исторических лиц, события и организации вымышлены. Любые сходства с реально существующими или существовавшими людьми, фактическими событиями или учреждениями являются непреднамеренными и случайными.

ПРОЛОГ

Пётр Игнатьевич Кистенёв, человек хоть и молодой, но весьма тучный, в совершенно расстроенных чувствах стоял посреди больничного коридора с остекленевшими глазами и смотрел в потолок.

– Да нет! – трясся он от гнева. – Быть того не может! Что значит «не больше месяца Вам осталось»? Недоучки! Коновалы! Да ей-богу, лучше бы я деревенской знахарке обратился!

– А что это у нас тут неизлечимо больные пациенты по коридорам бродят? – безразличным тоном бросила проходящая мимо старуха-санитарка, не замедляя шага.

Кистенёв спал с лица, добрёл до подоконника и, ухватившись за него, закрыл глаза. Его лицо стало наливаться дурной кровью, и вот уже через пару мгновений он яростно взревел:

– Да что у вас здесь творится! Понабрали ведьм! Я! Да я же вас! Да вы!..

Так и не решив, что же он сделает, толстяк что есть сил бросился в сторону выхода. Он не помнил ни как спустился с лестницы, ни как нёсся, не видя никого на своём пути, ни как расступались крутившие ему вслед у виска прохожие, ни как извозчик, в последний момент осадив свою клячу, обложил его такими забористыми крестьянскими матюгами, что количеству их оборотов позавидовал бы любой учитель изящной словесности. С трудом он пришёл в себя уже на бульваре, когда не осталось сил мчаться дальше.

Дыша как старый загнанный кобель, Кистенёв грузно упал на подвернувшуюся ему скамью. Он закатил глаза и начал усиленно обмахивать руками красное, покрытое крупной испариной лицо, надувая щёки и шумно выпуская воздух сквозь сложенные в трубочку губы.

Наконец, немного отдышавшись, дородный господин стал оглядываться, пытаясь понять, куда же он попал. Вот бульвар, по нему две понурые клячи, едва переставляя копыта тянут конку, лязгающую на стыках рельс; вот высокий дом весёлого голубенького цвета, этажей едва ли не в пять, с фасадом, изукрашенным гипсовыми зверями, лесовиками и прочей нечистью; вот – на вид древний, как сама Москва, покосившийся постоялый двор, явно поставленный тут ещё до пожара, а чуть дальше – бликующий рябью на солнце длинный пруд, разбивающий бульвар надвое.

– Это как я до Чистых прудов добежать умудрился-то?! – изумлённо воскликнул Кистенёв.

Пётр Игнатьевич откинулся на спинку скамьи, и чем больше возвращалась к нему ясность мысли, тем всё сильнее и сильнее чувствовал он тоскливое отчаяние. Взгляд его начал машинально скользить по вывескам: «Свежая выпечка»; «Салон дамского платья Блиновой»; «Нотариальная контора Красновского»; «Ресторация»; «Общество чародейских искусств мадам Изабеллы»; «Театр ’Предшественник’».

– А если допустить, что доктор прав? – стал рассуждать Кистенёв, неосознанно отбивая ладонью по колену рваный ритм. – Если он прав, то дело всей семьи, дело рода, всё, что столетиями сохранялось, береглось, – оно завершится на мне и пойдёт прахом? Что делать? О, если бы у меня было время!

Кистенёв в отчаянии зажмурился. Глубоко вдохнул, чувствуя, как неритмично бьётся подведшее сердце, потом открыл глаза, и его взгляд непроизвольно остановился на вывеске «Нотариальная контора».

– Нотариус! Надо составить завещание! – решил он.

Однако проблеск надежды вновь сменился сумерками отчаянья. Увы, но Кистенёвы, жившие бирюками в отдалённом поместье, никаких родственных связей отродясь не поддерживали. Даже если и были у них какие дальние кузены – седьмая вода на киселе, – кто мог гарантировать, что неожиданно свалившееся поместье и состояние не будут вмиг спущены светским кутилой или розданы содержанкам погрязшим в долгах стареющим ловеласом.

– Что же до нашего семейного дела, – тягостно размышлял Пётр Игнатьевич, – свались оно на плечи неподготовленному человеку, будь оно даже ему по силам: запорет! Как пить дать – запорет! Нет уж, раз так вышло, никаким родственникам доверить всё это я никак не могу. Решено! Отпишу всё церкви! С наиподробнейшими инструкциями. Уж кто-кто, а святоши точно не разбазарят, не упустят, а главное – точно выдюжат. Вон, хоть тот же отец Игорь – ему наше дело точно по плечу, по статусу, да и, несомненно, знает он, чем именно занимались поколения Кистенёвых. Быть может, в общих чертах, без особых деталей, но представление обо всём, что мы храним, он имеет.

Определившийся Кистенёв резво встал со скамейки и решительно зашагал в сторону нотариальной конторы. Трость его сердито постукивала по брусчатке, а в голове складывались примерные формулировки будущего завещания.

* * *Вот уже час как сидел Пётр Игнатьевич в тесном, наполненном конторской пылью коридоре присутствия и ждал своей очереди. Прямо перед ним в дверь кабинета прошмыгнула старушка – хоть и опрятная, но вся будто битая молью. По всему видать, была она из захудалых дворян. Явно жила с перезаложенных остатков некогда богатых поместий, а то и вовсе сдавала за мелкую плату углы оставшейся от покойного мужа квартиры всяким разночинцам и студентам. Судя по шамкающим из-за двери глухим обрывкам диалога, всё никак не могла она утрясти очередные правки в своё писаное-переписанное завещание в соответствии с новыми обидами или же внезапно вспыхнувшей приязнью.

Наконец, когда тягостная решимость Кистенёва уже начала подходить к концу, старуха покинула кабинет.

– Здравствуйте, милейший! – произнёс толстяк, протискиваясь в дверь с медной табличкой «Лев Михайлович Красновский. Нотариус».

Худощавый старик с яркими, будто ледяными глазами, сидел за пыльным резным столом работы как бы не позапрошлого века. Он нехотя оторвался от изучения бумаг и посмотрел на посетителя поверх пенсне.

– И Вам, сударь, доброго здоровья! – ответил он с легчайшим акцентом, будто немного выстреливая согласные и протягивая гласные, что выдавало в нём уроженца то ли Эстляндской губернии, а может быть, Великого Княжества Финляндского. – Проходите, присаживайтесь.

– Да какое там здоровье, – печально вздохнул Пётр Игнатьевич, располагаясь в не очень удобном для его комплекции посетительском кресле. – Собственно, по этому скорбному поводу я и посетил ваше прекрасное заведение. – Тут Пётр Игнатьевич сделал паузу. Оглядел потемневшую от времени обстановку. Краем глаза увидел шмыгнувшего за шкаф домовика. Обратил внимание на висящее на вешалке у двери выцветшее канотье, более уместное в каком-нибудь южном городе. Повернул голову в сторону узкого и пыльного окна, выходящего на зелень бульвара, провёл рукой по начавшему дрожать лицу и продолжил: – Дело в том, что не далее как пару часов назад доктор поставил мне неутешительный диагноз и времени отвёл в лучшем случае месяц, – с последними словами Кистенёв побледнел и враз осунулся.

– Очень Вам соболезную. И понимаю, как Вам сейчас тяжко, – изобразил профессиональное сочувствие Красновский. – Видимо, в этой связи вы решили закрепить на бумаге последнюю волю?

– Совершенно верно.

– Ну что же. Не будем тратить время. – Красновский деловитым жестом поправил рукава твидового сюртука и достал из стопки лист чистой бумаги. – Начнём-с!

– Итак. Первое и главное – поместье Лютичево в Н-ском уезде Московского генерал-губернаторства, – начал Пётр Игнатьевич. – Ещё мой батюшка сказал бы «при нём сельцо и полторы тысячи душ», но увы, – помещик вздохнул, а нотариус сделал как бы понимающее лицо…

Более часа скрипел Лев Михайлович пером, уточняя подробности, порой зачёркивая что-то, и вот, наконец, документ на трёх четвертных листах был окончательно готов.

– Прочтите всё и проверьте, уважаемый, – протянул бумаги нотариус.

По окончании, когда Пётр Игнатьевич просмотрел черновик, Красновский вызвал зашуганного, письмоводителя и попросил Петра Игнатьевича в ожидании, пока документ не перепишут начисто, прогуляться по бульварам не более часу.

Кистенёв покинул контору и прогулочным шагом сделал несколько кругов под липами у старого пруда. Наскоро отобедал в ресторации, несмотря на то что кусок не лез в горло. Покормил наглых уток кусочками свежего хлеба, которые он отщипывал от оставшейся после трапезы горбушки. Некоторое время постоял, всматриваясь в серо-бурые воды пруда пытаясь разглядеть почудившиеся в глубине блестящие формы русалки. А по прошествии, пожалуй, даже двух часов вернулся к Красновскому.

На его счастье, в этот раз в конторе никого не было, и Пётр Игнатьевич сразу же, устроившись в уже привычном кресле, прочёл протянутую ему Львом Михайловичем чистовую грамоту. Завещание было выполнено ровной округлой каллиграфией писарского почерка, с положенными старорежимными завитками, на гербовой бумаге с хищными государственными регалиями и сургучной печатью.

– Всё верно, – печально вздохнул Кистенёв и скрипнул пером, оставляя размашистую роспись в указанном месте.

– С Вас три рубля с полтиной за труды и пять рублей имперского сбора за гербовую, – сообщил Красновский, доставая большую запирающуюся шкатулку, служившую ему кассой.

Отсчитав деньги и рассеянно распрощавшись с нотариусом, Кистенёв взял запечатанный конверт с завещанием и покинул контору.

* * *Выйдя на улицу, Пётр Игнатьевич подозвал проезжавшего мимо свободного извозчика.

– Отвези-ка меня, дружочек на Саратовский![1] – печально попросил устроившийся на жёстком сиденье Кистенёв.

– Слушаюсь, барин. Гривенник[2] с вас, – ответил с облучка мужичонка в опрятном зипуне и надвинутом на брови низком извозчичьем цилиндре.

– Двух алтынных[3] с тебя хватит, – со вздохом отрезал Кистенёв.

Мужик пожал плечами и звонко хлестнул вожжами по бокам клячи.

– Н-но, п-шла, родная!

Пролётка тронулась и тряско покатила вниз по бульварам.

Кистенёв, с тяжестью опёршийся на трость, смотрел, как проплывают мимо богатые купеческие дома и допожарные особняки древней столицы, то ли потерявшей, а то ли никогда не имевшей имперского лоска и придворной помпезности. Разогнавшийся с горки перед въездом на мост извозчик сквозь зубы откостерил своего нерасторопного товарища, пытавшегося выскочить откуда-то из проулка. Пролётка выехала к широкой Москва-реке. Кистенёв машинально нашёл взглядом пряничные шатры старого Кремля и сверкающие на солнце маковки десятков церквей, церквушек, соборов, над которыми как бы парила тяжёлая громада Храма Христа Спасителя. Прогрохотав по мосту, потом по второму, пролётка свернула на Кузнецкую и покатила по узкой ухабистой мостовой. Мимо проплывали изящные особняки, кутающиеся в зелень лип. Приглядевшись, Кистенёв заметил, как в густых кронах резвятся то ли белки, то ли проказливые молодые лесовики, – нечисть, которую так редко можно встретить в городе. Старые яблоневые сады, выглядывающие из-за высоких каменных заборов, будто провожали Кистенёва печальным взглядом.

– А ведь по всему, вряд ли я уже сюда попаду, – печально вздохнул Пётр Игнатьевич и пожал плечами. – Судьба. Ничего не поделаешь!

И чем дальше ехала пролётка, тем всё более и более умиротворённым становилось лицо Кистенёва, будто с каждым поворотом поскрипывающего колеса, с каждым домом и каждой промелькнувшей липой испарялась тяжесть постигшего его известия.

Вот уже извозчик пересёк Садовое. Проехал сквозь рынок на площади Зацепы. Свернул к новенькому зданию вокзала, сиявшему многоарочными витринами громадных окон.

– Саратовский вокзал, барин! – обернулся ванька к седоку. – Приехали-с, барин, просыпайтесь! – Кучер нехотя слез с ко́зел и попытался растолкать грузного господина.

Гулко ударилась о дно пролётки выпавшая из ослабевших пальцев трость, да пухлый конверт с завещанием выскользнул под ноги извозчику.

– Господи, барин! Боже, да как же!.. – Мужик сделал пару шагов назад, стащил с головы цилиндр и дрожащей рукою начал мелко креститься. – Упокой, Господи!

ЧАСТЬ I

В ЖАНДАРМСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Ротмистр[4] Рыжков сидел за своим рабочим столом, глядя в никуда остекленевшими глазами и изо всех сил пытался подавить сводящий скулы зевок. Уже битых полчаса он обречённо слушал стрекотание престарелой мещанки, одетой прилично, но довольно старомодно. Вдовая Анна Петровна, ещё не вошедшая в тот возраст, когда её можно было бы назвать старушкой, лихо пробилась через адъютанта и теперь атаковала начальника третьего отделения уездной жандармерии подробностями своего наиважнейшего дела.

– А ещё вот же, вспомнила, – с заговорщицкими нотками продолжала она. – Принесла мне Фроська утренний кофий. Сервировала, как я люблю, – чашечка на блюдечке, возле блюдечка сливочник тончайшей богемской работы. Я Вам говорила? Мой троюродный внучатый племянник со стороны моего покойного отца, прибери его Господи, – тут вдова перекрестилась, – был по делам в Вене и возвращался проездом через Прагу, и там, Вы представляете, милейший Антон Владимирович, он вспомнил про старую тётушку и прикупил мне прекраснейший кофейный сервиз! Так о чём я? А, сливки! И вот, значит, сижу я, налила чашку, потянулась за сливками, вылила в кофий, а они возьми да свернись! – Анна Петровна сделала многозначительную паузу, будто бы ожидая от ротмистра удивлённого всплеска руками, и, не дождавшись реакции, продолжила стрёкот: – Понимаете? Сливки свернулись!

– Так, может, Ефросинья забыла сливки на холод выставить? – Рыжков попытался направить вдову в нужное русло, но сразу понял, что не преуспел.

– Да какое там, – отмахнулась Анна Петровна, чуть не выронив из рук потрёпанный ридикюль, – свежайшие! Свежайшие сливки – молочник только принёс. Он мне каждое утро к самой двери. Правда, шельмец и цену за год уже несколько раз поднимал. Но всё как положено. Да и Фроська божится, дескать, «пробовала, вот истинный крест – пробовала». Так что говорю Вам! Это всё её пакости! Соседка Ленка! Ее рук дело! Сколько же крови мне эта ведьма выпила! Я же Вам говорила. А теперь ещё и молоко скисать начало!

– Молоко или сливки? – будто очнулся от оцепенения Рыжков.

– Сливки, молоко, да какая разница? Главное, что киснет! Это всё один к одному. Милейший Антон Владимирович! Очень Вас, ещё раз очень прошу, оградите меня от пакостей этой молодой выскочки Ланиной! – Тут вдова умоляюще протянула свои дряблые ручки и ожидающе уставилась на Рыжкова.

– Что же, – сказал ротмистр, в который раз многозначительно посмотрев на часы и перешёл на официальный тон: – Я дам указание поставить на вид госпоже Ланиной о недопустимости осуществления ведовской практики вне предназначенных для этого помещений. – Антон Владимирович взглядом указал Анне Петровне на дверь. – Засим попрошу.

Посетительница суетливо засеменила к выходу, кланяясь хозяину кабинета, и, наконец, покинула его.

Рыжков с откинулся на мягкую спинку широкого кресла, провёл ладонью по лицу и, издав неопределённый звук, начал массировать виски.

– Егоров! – через минуту закричал зычным командирским голосом ротмистр. – Егоров, ты куда пропал, шельма?

С виноватым видом в кабинет просочился адъютант.

– Ваше Благородие, – развёл он руками. – Старуха практически взяла меня в штыковую!

– Изволь в следующий раз потребовать у неё письменного изложения всех претензий к соседке. В конце концов, у меня есть подчинённые. Вот ты, к примеру, поручик. Объявляю тебя персонально ответственным за все дела дам старше пятидесяти! – продолжил ротмистр, усмехнувшись в усы.

– Так точно, Антон Владимирович! – взял во фрунт было уже расслабившийся адъютант. – Разрешите идти?

Рыжков жестом отпустил его. После чего встал из-за стола. Прошёлся по кабинету. Остановившись у зеркала, подкрутил усы и огладил бороду. Мазнул взглядом по парадному портрету предыдущего императора, в очередной раз решив про себя, что к пятому году нового царствия пора бы уже заказать портрет нынешнего Государя. Открыл простенький замок остеклённого шкафа с делами и стал водить пальцами по корешкам папок из серого казённого картона.

– Заблудился в лесу и два дня выйти не мог. Не лесовики ли водили? – остановился он на одной из них. – Волки козу утащили. По всему видать, оборотень завёлся. – Он дотронулся до следующей папки. – Куры нестись перестали. Проверьте, господа жандармы, никак нечисть в овине завелась?

Целый шкаф таких, прости Господи, «дел»! А мне ведь уже за сорок. Какой чушью я занимаюсь! – Ротмистр плюхнулся в кресло, сцепил пальцы за затылком и предался воспоминаниям об ушедших годах в Имперской чародейской академии, когда предвкушение будущих приключений, подвигов и наград кружило голову, а бесшабашное курсантское нахальство, подпитываемое всё более и более развивавшейся силой, едва сдерживалось постоянно внушаемым преподавателями осознанием ответственности будущего кудесника на государевой службе.

В кабинете мерно тикали часы, погружая в полудрёму ударившегося в ностальгию Антона Владимировича. Краем глаза Рыжков заметил, как из-под массивного картотечного шкафа, тускло блестевшего медными ручками множества ящичков, осторожно выглядывает некрупный растрёпанный домовик. Мелочь, как и полагается его породе, была похожа на пыльный клок вылинявшей кошачьей шерсти, давно занесённой сквозняком под диван. Ротмистр чуть поиграл в гляделки с обнаглевшей нечистью и брезгливо прищёлкнул пальцами. У ножки шкафа образовался прозрачный зеленоватый вихрь, ничуть, однако же, не повредив юркому домовику, непостижимым образом, успевшему скрыться в какой-то щели с недовольным писком.

– Совсем обнаглели вредители, – проворчал под нос кудесник, – единственная польза, что мышей гоняют. – И потряс головой, будто стряхивая дрёму, как оказалось, очень вовремя. В щель приоткрывшейся двери кабинета снова заглянул адъютант.

– Антон Владимирович! – произнёс Егоров. – Господин исправник через полчаса срочное совещание собирают.

– А на тему? – поинтересовался ротмистр.

– Не могу знать, ваше благородие! – Поручик наконец полностью показался в двери. – В обязательном порядке должны быть все отделения: и мы, и первое, и даже второе.

– Интересно, что такого могло произойти, чтобы все отделения, да срочно? – задумчиво произнёс Рыжков. – А просматривал ли ты, голубчик, последнюю столичную прессу? Никаких происшествий?

– Никак нет!

– Ступай тогда.

Егоров скрылся в приёмной, а ротмистр принялся про себя рассуждать:

– Надо же. На моей памяти все отделения собирали лишь на известие о кончине императора да на вручение «Анны» четвёртой степени Журбину за личное участие в обнаружении и разгроме Н-ской ячейки откуда-то взявшихся анархистов-народников. Но тогда и срочности никакой не было, а тут вдруг с чего бы? Мы все хоть и занимаемся имперской безопасностью, но больно уж разная у нас со смежными отделениями сфера интересов.

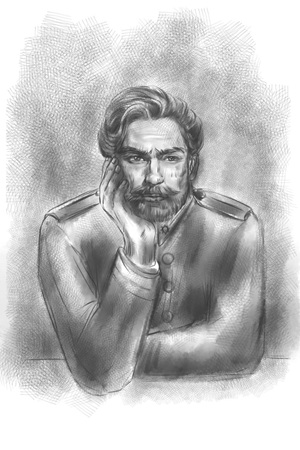

Ротмистр Рыжков

Далее мысли Антона Владимировича сами собой перетекли на дела коллег:

– Взять хотя бы первое отделение. Да, не спорю, при покойном дедушке нынешнего Государя господа нигилисты, революционеры и прочие демократы-вольнодумцы расплодились везде сверх всякой меры. Даже в нашем медвежьем углу и то «кружок» организовали. Уж больно много воли им тогда дал царь-Освободитель. За то и поплатился. Но уже батюшка нашего Императора хорошенько их прижал, – тут ротмистр снова взглянул на портрет Александра Миротворца, массивный образ которого был будто вырублен из мшистого невского камня, – да и ведь как прижал! Если какие самые скрытные на свободе остались, то сидят тихо, словно мыши, носа показать не смеют. А почему не смеют? Да потому, что первое, то есть политическое, отделение его Императорского Величества жандармерии в каждой волости, в каждом уезде бдит. Вот у них и штат, и продвижение по службе, потому как внутренним врагом занимаются.

Правда, если хорошенько задуматься, то Глеб Романович По́низов, контрразведчик, начальник второго отделения, скучает-то и поболе нашего. Да, в Туркестане «Англичанка гадит» (как говаривали ещё со времён Крымской войны, имея в виду, конечно же, символическую Британию, которую так любят ваять с трезубцем и в шлеме, а совсем не её Величество королеву Викторию). Да, Кайзер только и думает, как бы поживиться Остзейским краем[5], да и на Малороссию[6] поглядывает с аппетитом. Шведы дурят головы чухонцам[7] – всё надеются на бунт их поднять и вернуть свою бывшую провинцию. Но на то они и пограничные края Империи. А вот откуда взяться шпионам в нашем захолустном Н-ске, в самой что ни на есть центральной Московской губернии? Заграничных шпионов и диверсантов ловить – более бесполезное дело, разве что на каких-нибудь Курской или Белгородской землях. Но что делать! «Положено» иметь в жандармском управлении контрразведку и всё тут. Да, с карьерой Глебу Романовичу повезло куда как меньше.

У моего третьего отделения хоть какое-никакое, а развлечение по службе имеется – забывших границы ведьм к порядку призывать, распоясавшейся нечисти не давать плодиться сверх меры. – Тут ротмистр бросил быстрый взгляда под картотеку, проверяя, не показался ли давешний всклокоченный домовик. – Нежить, ежели появится, как положено упокоить. Но вот чего ни в Н-ске, ни в окрестностях не видали (и слава Богу), так это нежити, хотя именно на науку её изгнания делался основной упор в давнишнем обучении на факультете потусторонней безопасности.

И вот так, уже в который раз, как бы про между прочим Рыжков вышел на сравнение своего отделения с коллегами. И опять, как всегда, переключил он внимание на второе отделение, чем немного приглушил своё невнятное сожаление о годах провинциальной службы, может, и не бесцельной, но совсем не такой захватывающей, как рисовалась она ему в молодости.

Символ III-го отделения жандармерии

Ещё некоторое время ротмистр просидел за своим рабочим столом, машинально занимаясь повседневными начальственными мелочами, пока часы не отбили трёх четвертей третьего пополудни. После чего поднялся, накинул портупею и затянул мягкий ремень с пристёгнутой кавалерийской шашкой. Оправил двубортный китель с петличными эмблемами третьего отделения: серебряный щит и золотой меч были вписаны в переливающуюся сочными оттенками зелени чародейскую восьмиконечную звезду. Внимательно осмотрел себя и не спеша покинул кабинет.

* * *Рыжков в сопровождении адъютанта шёл по парадному коридору большого двухэтажного особняка, переданного уездной жандармерии ещё в том веке и уже тогда оснащённого по последнему слову техники. Яркое газовое освещение, горевшее чистыми огнями даже днём, заставляло тени забиться в далёкие углы. Недалеко ото входа в небольшой светлой зале стрекотал телеграфный аппарат, выдающий барышням-телеграфисткам общеимперские сводки, циркуляры и последние новости. Девушки, отрывая длинные ленты с точками и тире, расшифровывали сообщения, переписывали, подшивали и отдавали их в канцелярию исправника, где они систематизировались и распределялись по интересантам. Под окнами всех помещения красовались ребристые литые радиаторы парового отопления, сейчас, по осенней поре ещё не действующие, но как бы внушающие уверенность в том, что зимой особняк не промёрзнет в любую, даже самую лютую стужу.

Уже на подходе к высоким резным дверям кабинета исправника Рыжков услышал за спиной голос начальника второго отделения По́низова.

– Антон Владимирович, не знаете, из-за чего сыр-бор? – чуть тревожно спросил на ходу высокий грузноватый контрразведчик басовитым шёпотом. – За всю мою службу в Н-ске что-то не припомню, чтобы нас всех именно по срочным делам собирали.

– Тоже теряюсь в догадках, – пожал плечами ротмистр, – сами понимаете… – Тут он сделал неопределённый жест рукой.

– Чует моё сердце, расформируют меня, – ещё тише, будто даже про себя продолжил Глеб Романович, – оставят в провинциальных управлениях первое да твоё третье отделения, и вся недолга́. А мне до перевода в следующий классный чин всего полтора года осталось. И поеду я дослуживать в отдалённый гарнизон куда-нибудь на Сахалин или ещё в какую пограничную губернию.

– Думаю, любезный Глеб Романович, о таком неприятнейшем известии господин исправник предпочёл бы сперва оповестить вас лично, так сказать тет-а-тет, – успокоил коллегу Рыжков.

– Ох, Вашими устами бы… – покачал головой Понизов, пропуская Рыжкова в кабинет уездного жандармского исправника, тем самым как будто бы стараясь спрятаться за ним.