Полная версия

Напиши магистерскую диссертацию самостоятельно. Кадры и корпоративная культура ТНК Китая

Задачи исследования – последовательные действия, которые необходимо совершить для достижения поставленной цели. Постановка цели и формулирование задач позволяют упорядочить исследовательскую деятельность по теме исследования и определяют структуру выпускной квалификационной работы. В формулировках задач рекомендуется использовать следующие термины: исследовать, изучить, установить, выявить, уточнить, определить, обосновать, предложить, разработать.

Объект и предмет исследования соотносятся как общее и частное. Объект исследования – определённая часть объективной реальности, которая порождает проблемную ситуацию. В качестве объекта исследования могут рассматриваться явление или процесс, совокупность социально-экономических или политических отношений, институтов. Предмет исследования – свойства, связи, отношения объекта, включённые в процесс познания, которые непосредственно исследуются в работе и определяют её тему. Предметом исследования могут быть закономерности и тенденции формирования и развития общественных отношений, социальные технологии, инструментарий и механизмы определённой (например, управленческой) деятельности и т. д. Как правило, объект и предмет исследования связаны с формулировкой темы выпускной квалификационной работы, в которой присутствуют указание на объект исследования и отличительные признаки, соответствующие предмету.

Выбор методов исследования определяется целью, задачами, объектом и предметом магистерской диссертации. Следует различать общенаучные методы, которые применяются на протяжении всего процесса исследования, и конкретно-предметные, или специальные.

Во Введении должны быть сформулированы элементы научной новизны, т. е. научные достижения, полученные в ходе исследования. Для представления элементов новизны принятыми являются следующие формулировки: дана новая трактовка понятия или уточнено существующее понятие, предложена новая или уточнена существующая классификация, выявлены тенденции (зависимости) в исследуемых процессах или явлениях, дан обоснованный прогноз развития исследуемых процессов, предложена концепция, усовершенствована методика (методические подходы), разработана модель и др.

Введение должно быть кратким, рекомендуемый объём – ок. 6000 знаков текста.

Однако даже идеально сгенерированные тексты от нейросетей требуют обязательной авторской доработки. Для того чтобы эффективно поднять оригинальность текста и обеспечить соответствие строгим стандартам вуза, студент должен проверять, редактировать и дополнять сгенерированные материалы. Только такой подход гарантирует, что полученные тексты не только пройдут проверку на оригинальность, но и будут иметь необходимый уровень научной значимости и качества.

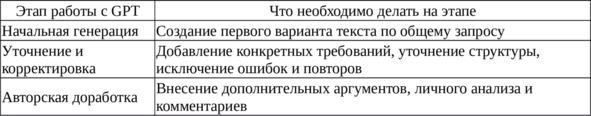

Работа с GPT должна выстраиваться как диалог с нейросетью, предполагающий уточнение, корректировку и постепенное совершенствование получаемых текстов, таблица 11. Такой подход позволяет не просто выполнить техническое задание, а получить действительно релевантный и качественный материал, полностью адаптированный под требования конкретного университета.

Таблица 11 – Этапы работы с GPT для повышения качества текста

Таким образом, правильное применение GPT требует не только чёткого понимания правил формулировки запросов, но и умения системно работать с текстами на всех этапах их создания и обработки. Студенту необходимо помнить, что нейросеть является вспомогательным инструментом, а не единственным автором текста. Только тесное взаимодействие с моделью и внимательное редактирование позволяют гарантировать повышение оригинальности работы, высокое качество текста и успешное прохождение всех проверок на антиплагиат.

Используя возможности нейросетей с умом и в соответствии с академическими требованиями, магистранты способны значительно облегчить процесс подготовки выпускной квалификационной работы, повысив её качество и уверенность в итоговом результате.

Подводя итоги, важно подчеркнуть, что современный студент, имея доступ к передовым инструментам, способен самостоятельно написать выпускную квалификационную работу или магистерскую диссертацию на высоком академическом уровне. Процесс подготовки качественной научной работы, ранее казавшийся чрезвычайно трудоёмким и затратным, сегодня существенно упрощается благодаря эффективному применению искусственного интеллекта и грамотному подходу к самостоятельной переработке текста.

Самостоятельное выполнение ВКР не только выгоднее с финансовой точки зрения, но и существенно надёжнее с позиции академической добросовестности и профессионального развития студента. Отказ от покупки готовой работы или некачественного рерайта позволяет избежать рисков, связанных с выявлением заимствований антиплагиатными системами, комиссиями и экспертами-рецензентами. В результате студент приобретает навыки, которые будут полезны не только во время обучения, но и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Грамотное использование искусственного интеллекта позволяет автоматизировать многие этапы научного исследования, от генерации идей и обзора литературы до глубокого анализа эмпирических данных. Важно лишь соблюдать принципы академической этики и использовать ИИ в качестве интеллектуального помощника, а не источника прямых заимствований.

Глава 2. Архитектура теоретической главы ВКР: управление персоналом и культура транснациональных корпораций

2.1. От концепта к контексту: раскрываем сущность HRM и корпоративной культуры

Прежде чем перейти к самому тексту работы, важно осмыслить, какую роль играет вводное определение ключевых понятий. Первый абзац выполняет сразу несколько функций: он задаёт тематический фокус параграфа, презентует читателю главные категории исследования и связывает их с оригинальной терминологией на языке исходной литературы. Автор параграфа намеренно выводит две взаимодополняющие конструкции – «управление кадровыми ресурсами» и «корпоративная культура» – показывая их как равноправные, но различающиеся по характеру воздействия: одна структурирует процессы, другая – ценностно-нормативное поле. Такой приём позволяет с самого начала выстроить чёткую бинарную опору, на которую затем будет нанизываться дальнейший анализ. Стилистически текст сочетает академическую ясность (чёткие определения, указание на иероглифические источники терминов) с выразительностью (метафора «система символов, обычаев и правил»), что усиливает вовлечение читателя и демонстрирует научную эрудицию автора. Заметим, что каждое определение снабжено функциональным пояснением – это помогает избежать сухого словаря и сразу маркирует прикладную значимость категории для ТНК. В целом данный фрагмент закладывает основу для логической прогрессии параграфа и формирует терминологический каркас всей главы.

Современный дискурс менеджмента фиксирует двуединую природу управления кадровыми ресурсами – «управление человеческими ресурсами» – и корпоративной культуры – «организационная культура». Первая категория охватывает процессы привлечения, развития, распределения человеческого капитала; вторая концентрирует ценностно-нормативный контур, регулирующий поведенческое поле коллектива. Номинативная конструкция «управление ресурсами» подчёркивает ресурсный статус работников, тогда как «культура» репрезентирует систему символов, обычаев и правил, формирующих устойчивую идентичность транснациональной корпорации (далее – ТНК).

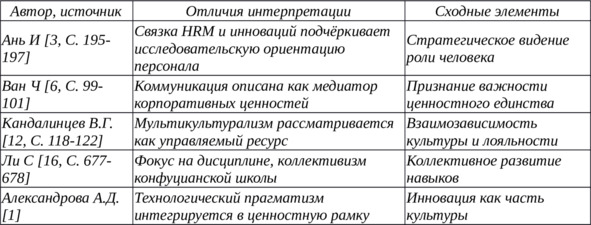

Следующий абзац расширяет понятие через сравнительное поле авторских трактовок. Его главная функция – показать многоголосие научного дискурса и тем самым обосновать актуальность собственного исследования. Автор использует приём «терминологической матрицы»: перечисляя мнения учёных, он акцентирует разные смысловые акценты (инновации, коммуникация, мультикультурализм, дисциплина, технологический прагматизм), что демонстрирует широту проблемы и оправдывает последующий синтез. Композиционно перечень источников выстроен по принципу «внешний – внутренний» ракурс: китайские исследователи чередуются с отечественными, позволяя читателю увидеть как национальные, так и кросс-культурные особенности. Нумерация ссылок в квадратных скобках выполняет навигационную функцию, упрощая поиск первоисточников, а короткая цитата про Huawei служит примером «живой» корпоративной ценности, придавая тексту эмпирическую выразительность. Таким образом, абзац подготавливает читателя к сводной таблице, где полученные интерпретации систематизируются.

Терминологическая база параграфа обогащена авторскими толкованиями (таблица 12). Реляционная проекция показывает разнообразие акцентов: Ань И [3, С. 195—197] делает упор на стратегическое сопряжение мотивации и инновационного развития; Ван Ч [6, С. 99—101] выделяет коммуникативную пластику культуры как усилитель вовлечённости; Кандалинцев В. Г. [12, С. 118—122] подчёркивает мультикультурализм как средство преодоления национальных барьеров; Ли С в кейсе Huawei настаивает на неразрывности дисциплины и коллективного самосовершенствования: «корпоративная культура Huawei определяется «единством личной дисциплины и коллективного самосовершенствования» [16, С. 677—678]; Александрова А. Д. [1] акцентирует технологический прагматизм как ядро ценностной матрицы Xiaomi.

Таблица, следующая за этим фрагментом, служит визуальным концентратом сравнительного анализа. Её назначение – перевести пространное перечисление в компактную форму, повышающую обозримость материала и облегчая выявление сходств и различий. Структура таблицы 12 строится по принципу «автор – отличие – сходство», что помогает студенту быстро установить корреляции между трактовками. Композиционно таблица предваряется нумерованным заголовком, отражающим требования ГОСТ-ов к оформлению: слово «Таблица», порядковый номер и тематическое наименование. Внутри граф обеспечена параллельная синтаксическая конструкция, что создаёт эффект симметрии и усиливает запоминаемость. Для читателя таблица выполняет роль опоры, к которой можно вернуться, проверяя выводы, сформулированные далее в тексте, – тем самым автор повышает доказательность своих последующих обобщений.

Таблица 12 – Авторские трактовки ключевых понятий

Следующая смысловая единица резюмирует выводы, извлечённые из сравнительного обзора. Её задача – показать, что автор не ограничивается перечислением мнений, а переходит к аналитическому синтезу, формируя собственную концептуальную рамку. Стилистически абзац строится на двух оппозициях: «ядро – вариативность» и «сходства – различия». Такая параллельная композиция способствует чёткому отделению инвариантных элементов понятий от их контекстуальных модификаций. Научная точность достигается через последовательное использование терминов «стратегичность», «ценностная ориентация», «инновационная направленность», что позволяет студентам увидеть, какие критерии брались для интеграции разных трактовок. Абзац также выполняет роль мостика к авторскому определению, демонстрируя научную самостоятельность исследователя и подготавливая читателя к дальнейшему расширению тематики.

Синтез позиций демонстрирует модульную природу понятий: сущностное ядро формируют стратегичность, ценностная ориентация и инновационная направленность; вариативность проявляется в акцентировке национально-культурных факторов и степени формализации норм. Сходства концентрируются вокруг признания человека источником конкурентного преимущества, различия – в методах культурного кодирования. Собственное определение автора: управление кадровыми ресурсами – комплекс системных практик, согласующих стратегические цели ТНК и развитие человеческого потенциала посредством институализированной ценностной среды; корпоративная культура – сквозная матрица норм, символов и ритуалов, обеспечивающая устойчивую интеграцию персонала в транснациональное пространство.

Далее автор переключается от понятийного уровня к прикладному, обозначая, что углублённое понимание категорий целесообразно строить через структурный анализ. В этом пояснении студенту важно увидеть логику: как только терминологическая база устойчива, исследователь переходит к выделению конкретных компонентов, тем самым разворачивая абстракцию в операциональные индикаторы. Абзац содержит анонс второй таблицы, поэтому выполняет организационную функцию внутри параграфа, сигнализируя, что далее текст будет опираться на эмпирическое обобщение. В риторическом плане заметен приём предварительного анонса («Дальнейшее раскрытие целесообразно…»), который повышает предсказуемость структуры и облегчает навигацию.

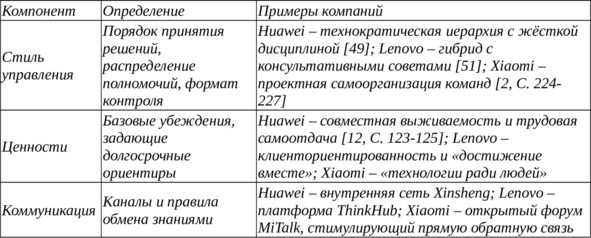

Дальнейшее раскрытие сущности категорий целесообразно через анализ структурных компонетов культуры. Обобщение эмпирических наблюдений представлено в Таблице 1. Основные компоненты корпоративной культуры ТНК Huawei, Lenovo, Xiaomi; структура таблицы фиксирует элементы «стиль управления», «ценности», «коммуникация» и соответствующие примеры. Сопоставление позволяет выделить доминирующий для китайских ТНК авторитарно-патерналистский стиль, базовые конфуцианские ценности и высокую интенсивность горизонтальных цифровых каналов; наблюдаемые закономерности суммируются в выводах параграфа (см. выводы в конце подраздела). Как показывает Таблица 13, конфигурация компонентов образует иерархическую модель, в которой ценности задают стратегический вектор, стиль управления выполняет регулятивную функцию, коммуникация обеспечивает операционную согласованность.

Теперь следует вторая таблица, которая превращает перечисленные компоненты в ясную визуальную схему. Её главная педагогическая ценность – дать студентам шаблон, как переводить качественный анализ в табличную форму, соблюдая требования стандарта. Автор поддерживает структуру трёх колонок «компонент – определение – примеры», что повышает сопоставимость данных. В строках таблицы используются короткие, но информативные формулировки, чтобы избежать перегрузки и сохранить читательскую концентрацию. Для каждой компании приведены конкретные иллюстрации, что демонстрирует умение автора связывать теорию с практикой. Табличный формат облегчает дальнейшее цитирование в других главах и при проведении сравнительного анализа.

Таблица 13 – Основные компоненты корпоративной культуры ТНК

Пояснение после таблицы 13 возвращает читателя к дискурсивному формату и интерпретирует quantitative-evidence через качественный комментарий. Здесь автор демонстрирует умение извлекать скрытые закономерности, связывая наблюдаемые элементы с более широкой категорией «цифровая зрелость». Структурно абзац сначала формулирует общий вывод о конвергенции, затем уточняет различия, что следует логике «от общего к частному». Такой порядок способствует плавному переходу к межкультурному сопоставлению, которое появится в следующем сегменте.

Данные, обобщённые в Таблице 13, фиксируют конвергенцию управленческих практик при сохранении конфуцианского ядра. Стилевые различия отражают степень цифровой зрелости: Xiaomi активнее внедряет сетевые механизмы, что усиливает гибкость команд. Ценностный каркас демонстрирует вариативность: Huawei культивирует коллективный аскетизм, Lenovo делает ставку на синергический успех, Xiaomi продвигает технологический гуманизм. Коммуникационная система всех трёх корпораций строится на внутренних медиаплатформах, однако интенсивность горизонтальных потоков заметно выше у Xiaomi за счёт геймифицированных форумов.

Последующие два абзаца расширяют перспективу анализа, выводя китайскую модель на сравнительную плоскость с западными подходами и одновременно демонстрируя инструментарий исследований. В первом из них автор контрастирует культурные коды, показывая, как конфуцианские ценности влияют на практику HRM. Для студентов важно уловить, что сопоставление не ограничивается описанием различий, но и объясняет, почему эти различия возникают: через призму гуманности и долга, характерных для восточной философии. Абзац при этом интегрирует сразу несколько эмпирических элементов (программы наставничества, внутренние академии), что повышает убедительность аргументации и демонстрирует связь макро-культурных конструктов с конкретными HR-процессами.

Выявлены характерные черты китайской модели управления человеческими ресурсами по сравнению с западными подходами. Китайская система опирается на конфуцианский канон – «гуманность» и «долг», тогда как западные концепции акцентируют индивидуализм и контрактный тип партнёрства. В практическом аспекте преобладают многоуровневые программы наставничества и ориентация на долгосрочную лояльность. Влияние конфуцианской идеи меритократии усиливает внимание к непрерывному обучению, что находит выражение в высокой активности внутренних корпоративных академий (Huawei Learning Center, Lenovo University). В противоположность этому западный подход ориентирован на гибкие формы занятости и внешнюю мобильность персонала, что ослабляет культурные и идентификационные связи внутри организаций.

Второй абзац раскрывает методологическую палитру, показывая, как автор комбинирует классические стратегические инструменты (SWOT, PEST) с современными цифровыми трекерами вовлечённости. Здесь проявляется педагогический эффект: студент видит, что исследование HRM может опираться на многомерный дизайн, объединяющий качественные кейсы и количественную аналитику. Внутренние детали кейса Huawei и PEST-профилировки Lenovo служат примерами того, как теоретические модели раскрываются в прикладных бизнес-сценариях. Структурно автор использует приём «от конкретного кейса к общему методу», чтобы выделить универсальность выбранных инструментов.

Методологические подходы, применённые в китайских исследованиях HRM, разнообразны и охватывают системный анализ, кейс-кросс-проверку и использование цифровых трекеров вовлечённости. SWOT-разрез получает углублённую операционализацию: в кейсе Huawei внутренние сильные стороны – потоки знаний и командная дисциплина, слабости – перегрузка персонала и бюрократизм; внешние возможности – диверсификация рынков Южной Азии; угрозы – геополитические ограничения [18, С. 207—209]. PEST-профилировка Lenovo фиксирует политические риски трансфертного ценообразования, экономические колебания спроса на ПК, социальный тренд экологичных офисов и технологический вызов ИИ-бордерлизма. Компании используют смешанные интервью: структурированные опросы рабочих групп и глубинные беседы с контур-лидерами; Xiaomi публикует открытые протоколы интерактивных сессий, фокусируясь на улучшении NPS команд [53].

Финальный абзац параграфа играет роль интеграционного вывода. Он подытоживает динамику эволюции китайских ТНК, обозначая переход от патерналистской модели к бережливым инновациям. Автор умело замыкает логическую петлю: от определения базовых понятий – к эмпирическому описанию – и обратно к обобщающей интерпретации. В стилистике заметен эффект «закольцованности», когда первые тезисы о дуальной роли HRM и культуры получают подтверждение в заключении. Для студентов именно этот фрагмент демонстрирует, как выводы должны связать все предыдущие данные в целостную аргументацию и одновременно задать направление для следующих разделов работы.

В рамках критического анализа установлено, что китайские ТНК движутся от традиционного патернализма к гетерогенной культуре бережливых инноваций. Конвергентная трансляция лучших практик завершается локальной адаптацией с учётом культурных барьеров. Авторская интерпретация сущности HRM и корпоративной культуры подчёркивает их дуальную роль как средств стратегической координации и источника внутреннего непрерывного предпринимательства.

Последняя связка резюмирует значимость пары «управление ресурсами – корпоративная культура» для конкурентоспособности ТНК, возвращая читателя к исходному тезису главы. Таким образом автор достигает композиционной завершённости параграфа: начинается с понятий, раскрывается в сравнительном и эмпирическом анализе, а заканчивается синтетическим выводом. Для студентов важно увидеть, как подобная кольцевая структура повышает целостность изложения и делает исследовательскую аргументацию прозрачной.

Как видно из обобщения, сущностная пара «управление ресурсами – корпоративная культура» образует интегральный каркас конкурентоспособности ТНК. Исследование выявило дисциплинарно-конфуцианский формат Huawei, синергическую ориентацию Lenovo и технологический гуманизм Xiaomi. Методологический инструментарий китайских исследователей сочетает SWOT-, PEST- и кейс-анализ, подкреплённый цифровой аналитикой вовлечённости.

2.2. Между ритуалом и алгоритмом: национальные и конфуцианские традиции в корпоративной культуре

В начале параграфа важно дать читателю почувствовать, что речь пойдёт не просто об историческом наследии Китая, а о мощном управленческом механизме. Поэтому автор сразу выводит на сцену четыре базовых конфуцианских добродетели, сопровождая каждую кратким переводом-подсказкой. Такой приём одновременно создаёт культурный контекст и демонстрирует, каким именно образом моральные категории превращаются в регуляторы корпоративных процессов.

Транснациональные корпорации Китая сохраняют глубокую связь с конфуцианской традицией – «культурой нравственного учения». Значения «гуманности», «долга», «ритуала» и «мудрости» распределяют роли, определяют приоритеты, структурируют коммуникацию. Компании рассматривают традиции не как историческое наследие, а как действенный инструмент согласования поведения персонала и стратегического курса; подобная практика обеспечивает культурную преемственность бренда и внутреннюю стабильность.

Установив теоретическую рамку, исследователь переходит к организационным проекциям. Ему важно показать, что семейная метафора не является декоративным элементом отчётов по устойчивому развитию, а формирует конкретные правила взаимодействия внутри иерархий. Для усиления эффекта приводятся три контрастных примера – Huawei, Lenovo и Xiaomi – чтобы продемонстрировать, как единая ценностная база принимает различные формы в зависимости от корпоративной стратегии.

Понятие семьи используется для моделирования организационной иерархии. Huawei описывает отношения руководителя и подчинённого через концепт «сыновней почтительности», подчёркивая моральное единство коллектива. Lenovo применяет принцип «гармонии в различии» для балансировки мнений внутри команды. Xiaomi формирует горизонтальные команды на основе неформального старшинства, придавая структуре гибкость и социальную устойчивость [40, С. 364—366].

Чтобы не оставить читателя на уровне описаний, автор вводит идею коллективного процветания как эмоционального двигателя вовлечённости. Здесь же – показательная цитата, связывающая мораль с экономикой, и акцент на цифровой трансформации, которая осознаётся продолжением традиции, а не её разрушением. Тем самым исследователь плавно готовит аудиторию к мысли о «цифровых ритуалах».

Конфуцианская идея коллективного процветания – «процветание всего коллектива равносильно успеху каждого участника» – формирует вовлечённость персонала [21, С. 339—341]. Эта формулировка иллюстрирует моральную основу лояльности, выступающую альтернативой западной модели контрактной мотивации. Принцип добродетельного лидера, сочетающего моральные и профессиональные качества, задаёт норму примерного поведения для топ-менеджмента. По наблюдению Гамзы Л. А., ценностные ориентиры тесно связаны с инициативой «Цифровой шёлковый путь», в рамках которой цифровизация осмысляется как продолжение традиции знания и гармонии [8]. В этом контексте цифровые HR-платформы становятся своеобразными ритуальными пространствами, поддерживающими иерархическую структуру через алгоритмически организованную систему обратной связи.

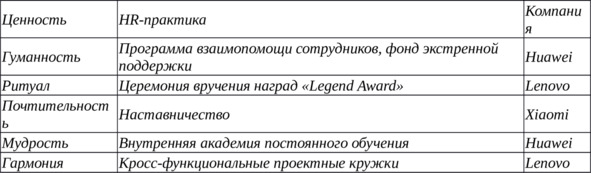

Далее появляется обобщающая схема – наглядная «карта» того, как каждое из ключевых понятий материализуется в HR-процедуре. Таблица 14 помогает увидеть, что нравственная категория превращается в конкретный регламент, церемонию или программу, а не остаётся лозунгом.

Таблица 14 – Конфуцианские ценности и HR-практики

Сразу после табличного обобщения автор поясняет, почему такая институционализация важна: ценности превращаются в измеримые процессы, что делает их предметом управленческого контроля и академического анализа.

Позиционирование конфуцианских принципов в таблице 14 демонстрирует системную интеграцию этических категорий в HR-процессы. Каждая ценность получает институциональное оформление: гуманность выражается через социальный пакет, почтительность – через наставнические пары, гармония – через фокус-группы.