Полная версия

Попроси меня. Т. I

Альтернативно, человек может сохраниться как энергетическая единица, но его энергетические ресурсы настолько истощаются, что он практически не отличается от «ничто». В таком состоянии человек приобретает иллюзию волшебной целостности. Он вроде бы и есть, но его как бы и нет (состояние слабости или медитации, когда человек перестает быть собой в полном смысле слова), он невидим, после чего, следуя принципу глобального развития в мистицизме, ему как бы даруется (то есть происходит чудотворное преодоление пропасти между ступенями развития, осуществляемое неким невидимым с высшей ступени существом…) новое тело с большей чистотой, достоинством и запасом энергии.

В своей новой реинкарнации человек обязуется (или пытается), как и прежде, еще больше очиститься, то есть растратить себя, движением к «ничто» (не как Бог-Творец трудом умножает, а как антибог – используя божественные принципы, на халяву, хаосом разрушая Божественное). В конечном счете, кармическое перевоплощение преследует цель получить-заработать все больше энергии-достоинства-чистоты и, таким образом, достичь (морального) масштаба Вселенной, то есть превратиться в бога. Другими словами, суть кармической реинкарнации состоит в формировании внутри себя целостной природы, что представляется как «Нирвана» (аналогично тому, как капля имеет структуру воды океана и, следовательно, является океаном) – «Я – гармония, я в абсолютном покое, "Абсолют", поэтому я – безграничность, я – один и всемогущ, и никто мне не нужен, я – "Чистота Достоинства"».

Или, напротив, индивидуум существует, подчиняясь глубинным инстинктам, звериным реакциям, основанным на простых причинно-следственных связях (неспасённых), и в своей животной сущности с ограниченным творческим началом растворяется в окружающей среде, создавая, таким образом, баланс всего мира животных (ограниченного творческого начала, поскольку даже, заметим, мышь роет-строит нору-убежище), и в стремлении к главному свойству для мистического умиротворения достигает состояния единства.

Мозг, преимущественно коллективный, прекращает генерировать идеи, угасает вдохновение, оригинальность, и весь комплекс взаимоотношений, таким образом, становится определяющим фактором для быстрого достижения «Абсолюта», состояния безмятежного сна разума, проявляя данное состояние отсутствия сознания (ограничения движения) тем более в масштабах общества.

По такому же принципу наблюдения за природой и построения философии на основе гармонии мира в другой части света, на китайском плато, родилось учение о необходимом присутствии противоположностей – ян – инь. Это мировоззрение возникло на идее необходимого постоянного чередования, а затем, пропитавшись мистикой, приняло положение необходимости находиться всегда вместе и составлять одно целое, день и ночь, перешедшее затем в религию Дао, что значит невидимый, непознанный единый путь. Со временем даосизм был вытеснен более практичным конфуцианством, не имевшим в основе никакой мистической философии и представлявшим лишь свод морально-этических правил.

Культ Солнца как символа целостности у северных индоевропейцев выражался словом «Свасти», что приблизительно означает «дающий благополучие», «хорошо» или «высшая небесная истина» («сва» у древних славян означало «небеса»; в наше время трансформировалось в слово «свастика»). Лабиринт и солнцеворот могли изображаться как отдельный знак, так и соединение воедино, и то, и другое несло практически одинаковый, близкий смысл. Они дополняли друг друга в философии изменения состояния окружающего их мира. Понятие «коло» навсегда закрепилось за Кольским полуостровом, который представлялся центром мира, вокруг которого вращается Вселенная. Очень много лабиринтов в настоящее время сохранилось на Соловецких островах. Само слово «Соловецкий» созвучно с соловейским, т. е. «солнцем овеянные», и это название является продолжением понятия движения солнца по мирам, и человек, который воспринимает себя частью всего мира и частью солнца, переносит тем свое бытие на бытие солнца в движении по видимому и невидимому миру, у человека воспроизводимое в лабиринте. Поэтому движение солнца, жизнь человека и лабиринт для древних были одним выражением перевоплощения-новорождения в общем понимании всеобщего единства в природе всеобщей цикличности. Самый большой лабиринт на сегодняшний день находится на Большом Заяцком острове Соловецкого архипелага.

Даже в наши дни в Архангельской области символу свастики дают название «заяц». Вероятно, в древности слово «заяц» ассоциировалось с высокой плодовитостью этих животных. Применяя это понятие к своему мировоззрению, для древних людей оно выражало множественное значение, которое включало в себя процветание, обновление и возрождение мира, усиление жизненной силы и другие позитивные аспекты. Таким образом, в сознании людей понятие «заяц» стало отчасти перекликаться, отчасти дополнять значение свастики.

Всё это указывает на то, что оба понятия отражали общее мироощущение, направленное не столько на творческое начало, сколько на выживание в суровых условиях посредству принципа рождества, то есть рождество было явлением их прогресса, что, в свою очередь, перефразируя на современный лад, означает «эволюция».

Эти факты свидетельствуют о том, что оба концепта отображали единый взгляд на мир, ориентированный не столько на креативность, сколько на адаптацию к сложным обстоятельствам посредством принципа рождения. Иными словами, рождение являлось проявлением их прогресса, что, если переложить на современный язык, эквивалентно понятию «эволюция».

Сюда же относится также явление лабиринтов, выражавшее постоянное перевоплощение из неизвестности в известность земного мира, и наоборот, из наглядного земного мира в неизвестность. То есть Заяцкий остров (и вообще все места с древними лабиринтами) является мистическим местом символического изменения состояния от жизни в этом мире к жизни в другом, от природы полной неизвестности к природе полного познания Бытия (другими словами: от я – «никто» и «ничто», к я – «всё»), выступает местом символа иллюзии, которая воспринимается за реальную действительность всеобъемлющей (т. е. идеальной) цикличности, что значит гармонию мира. Лабиринты несли смысловое значение равновесия, признававшееся тогда (и сейчас) фундаментально-священной основой всего, поэтому вскоре они стали священными местами. В их частях хоронили. Но чаще всего это были особо выдающиеся люди племени, такие как старейшины, жрецы. Тела их кремировали в другом месте, затем прах переносили в лабиринт. Земная жизнь воспринималась плутанием по неизвестности, смерть представлялась изменением состояния, служила выходом из этой неизвестности, и порой само место захоронения праха в лабиринте символизировало скорейший переход, выход из неизвестности. В общем и целом понятия «Заяц», «Свасти» и «лабиринт» для древних людей были выражением их миропонимания фундаментальности Бытия, фактически одним и тем же, на современный лад означающим «принцип эволюции природы всеобщего круговорота».

Ориентация – Север

Кроме вышесказанного, понятие «Соловецкий» —«Соловейский» несет значение «под благословлением солнечного бога Ома».

Философско-духовные взгляды этого общества, их суеверческое одушевление различных сил природы, мертвой материи и превозношение символа гармонии – солнца, переходящее в поклонение как божеству Солнцу, закончились тем, что с ними стал входить в прямой контакт некий дух, назвавшийся Омом, как изначальная сущность всего, которому следует поклоняться в первую очередь. Как ни странно, само слово «Ом» ничего не обозначает и не выражает, что само по себе является своеобразной загадкой. Это немое название идет вразрез со всей нормальной – тем более для людей тех времен – практикой, когда любое название, будь то человека, животного и предмета, несет в себе какой-либо внутренний смысл – качество. Однако при более внимательном рассмотрении оказывается, что и «Ом» не является исключением, а имеет – почти закодированно – свой сакральный смысл. Слово «Ом» состоит из двух частей: из звука «о» и внутреннего мычания звука «м». Звук «о» достигается сложением губ в круг. Известно, что круг – это символ-культ солнца-гармонии. Поэтому, складывая губы в звук «о», человек своей естественной мимикой лица принимает форму круга и призывает мистическую бесконечность, бога Солнца. Известно также, что искуситель сам по себе является привлекательным своею блистательностью, свет – сиянием. Солнце же как нельзя лучше подходит под выражение этой его сущности. Но внутреннее качество Люцифера только этим далеко не обуславливается. Люцифер имеет огромную силу во Вселенной. Он и есть эта сила – энергия мира, «Достоинство Вселенной». Потому и требует поклонения себе как бесконечному достоинству. Полнее всего отображают свойство энергии круг и огонь, поэтому солнце как нельзя лучше является отражением свойств Люцифера.

Люцифер – дающий свет – энергическая волна, другими словами, свет – это энергия, поэтому свет как составная часть огня и сам по себе является символом энергии, символом потенциала и возможности материального мира.

Земной шар имеет магнитосферу, границы полюсов которого принимают форму круга. Магнитосфера защищает планету от выбросов в космос энергии солнца в виде плазмы (в связи с солнечной активностью), которая на полюсах начинает светиться и принимает форму магнитосферы, т. е. круга. Поэтому границы полюсов – кругообразное северное и южное сияние – являются отображением солнечной активности, ее энергии, являются символом мощи солнца, символом достоинства гармонии энергии. Поскольку древнее человечество смогло находиться только в пределе границы северного полюса, то в духовном мире северное сияющее кольцо стало символом энергии и света, символом гармонии – Люцифера. Поэтому, когда человек призывает некоего духа под звуком «о», он обращается к духу севера, духу энергии, чистоты и достоинства, чтобы тот открыл ему тайны мироздания, что в действительности является закономерностями лестничной природы чистоты достоинства. Искуситель знал, что придут более прагматичные времена и грубое поклонение солнцу станет неактуально, и сделал себе имя в виде формы губ. Звук «м» несет двойную смысловую нагрузку, с одной стороны, является символом закрытия, с другой – помогает обратившемуся к нему сконцентрироваться, всё внимание уделить на ожидаемый контакт. Так, даже в обычных условиях человек, кто меньше, кто больше, напевает какую-нибудь мелодию про себя, т. е. мычит, что помогает ему расслабить свой мозг и ни о чем больше не думать, отстраниться от иных мыслей. В то же время звук «м» вместе с «о» уводит доверчивых людей от ясного понимания, с чем и с кем они имеют дело. Таким образом, Ом явился никем иным, как хорошо замаскированной сущностью, главной чертой которого стало отождествление себя с кругом, которое есть выражение солнца-энергии, солнечного света – сияние, несет обозначение иллюзии целостности мира, его идеалистической чистоты с достоинством, что совпадающим (мудростью Создателя) образом в математике приняло значение «0».

На северной прародине люди воспринимали своё место обитания как «петлю мира» (круг земли), где сходятся противоположности, где смерть – это лишь переход в иное состояние, природное перевоплощение. Полярный день и северное сияние воспринимались ими как особое место для связи с солнечным божеством – Омом. Считая эти земли воплощением девственной чистоты и вселенского величия, и приняв имя «арии», как приближенные к богу, божественные и достойные, они назвали эти земли фактическим синонимом – «рус» – земля величия, белых ночей, сияющего неба, кристальной чистоты, символизирующей небесную чистоту и землю главного бога, царя небесного, солнце – его символ, дарующее тепло, жизнь, познание и благоденствие.

Потому изначальное появление в истории народа Восточной Европы понятие «рус» относилось к отображению своего преклонения перед богом Омом, а значение «рус» в обозначении земель имело отношение непосредственно к северным землям, наделенным сакральным смыслом и мистическим превосходством над другими землями, воспринимаясь как местопребывание «Царя Всего Мира».

Обитатели этой местности развили ту философию, что была у них ещё в зачатом состоянии, – слияния с природой, познания природы. Чтобы скрыть существование реального Бога-Творца, Люцифер, как и обычно, стал приводить человека к идее гармоничности мира, «разногласности согласия», «единения противоположностей», что мир не нуждается ни в какой поддерживающей силы извне, сам по себе, «Достоин и Чист» – его имя, что в мире происходит уравновешивание всех сил и законов природой их цепкого соединения и явления общего взаимокомпенсирования, а также что и человек тоже собою представляет единение противоположностей, рождается – умирает, взрослеет – стареет или бодрствует – спит, ему хорошо или плохо, и само человеческое общество делится на мужчин и женщин – противоположностей и т. п., и потому человек как часть природы (противоположностей) должен следовать естеству природы (противоположностей). Люцифер дал идею практичности, умелого использования окружающей среды.

Из фактора целостности природы, «единения противоположностей» и вписывания в окружающий мир, человеку была преподнесена идея правильного общественного устройства. В ее основе лежала идея врожденного достоинства, где, с одной стороны, достигается справедливое равенство, исключающее привилегии и ущемления, обеспечивающее каждому равное достоинство через соблюдение равноправия – общинная модель, вече, где важен каждый, учтены все мнения и устремления, и отсутствует принуждение. С другой стороны, эта модель предполагала уважение к опыту и знаниям старшего поколения, а также опиралась на вековые (сакральные) принципы чистоты природных взаимоотношений: не убей, не укради, почитай отца, мать, старшинство, старость…

Бог говорит человеку: «Ты особенная часть природы, ты искуснее всех. Я заповедал тебе обладать всем миром. Я поддерживаю мир, а через мир тебя, давая тебе, сверх всего, весь мир. Ты в разновидности живого вида представляешь собой уникальное предназначение, и твой принцип существования отличен от всего, что существует – будучи частью мира иллюзии справедливости, проявлять иррациональность для оказания поддержки друг друга, создавая тем необходимые факторы милости и творческой наклонности, т. е. использовать одаренные Мною тебе Мои способности преобразования мира закостенелой справедливости. Иначе говоря, владей миром для его творческого, т. е. полезного изменения».

Люцифер на это вкладывает похожее, но иное: «Ты лучшая часть природы, выше всех, и в то же время фактором единения представляешь собой положение встроенности в природу, являешься ее частью, ты всего лишь разновидность природы, тебя поддерживает природа, давая тебе все по необходимости, ты рационально поддерживаешь природу, природа поддерживается твоим (вашим) существованием поддержкой друг друга, т. е. ты представляешь собой банальную разновидность живого вида, хотя и с некоторой загогулиной в виде излишней способности (минимально, не превышая мышиной продуктивности) творить, и твой принцип существования таков, как и во всем мире животных: полезная поддержка друг друга для сохранения вида, т. е. для крепкой устойчивости использовать одаренные „Мною“ тебе „Мои“ способности суперсухого рационализма. Иначе говоря, поскольку ты лучший, по справедливости владей миром для выполнения своей миссии высокого достоинства».

Если для Бога человек – это наследник Его творческого процесса, то для Люцифера человек – это возможность проявления независимости через вложенные в него Богом творческие наклонности.

В противостояние Богу – в противовес процессу творения – Люцифер также стал вселять в умы людей идею рождения и обновления мира (которая впоследствии в представлении о взрослении как о развитии человека превратилась в философию развития мира, эволюцию), где процесс движения, направленный на конечную цель Творца, или, по другому сказать, заложенный процесс изменения, или, задействование качеств, заложенных в ком-либо, чем-либо для процесса изменения, был представлен рождением нового, а потому, с одной стороны, омоложением мира, а с другой – взрослением Бытия, его развитием. Поэтому, исходя из принципа единения всего мироздания, в «гармоничном» обновлении – омоложении – развитии нуждался и сам человек в его духовной составляющей, для чего ему было дана практика познания внутреннего устройства природы вещей. Как все умирает для того, чтобы заново родиться в обновленном виде, т. е. обновиться (копируя Бога в процессе творения; «творю все новое» – слова в Библии), так и человек в медитации должен умереть, чтобы духом познать внутреннюю истину и заново в теле родиться уже в обновленном виде. То, что предлагал Люцифер, было интересно, вожделенно и отвечало запросам человека по приспособлению себя в этом мире, и потому он стал доверяться Ому полностью, так, что уже вскоре получил знания и навыки по медитации (от лат. meditation – «размышление»; правильнее сказать – аскетическое действие, направленное на приведение состояния человека, с одной стороны, в форму полного успокоения, что в мире движения является символом разрушения, а с другой – в декларируемый процесс освобождения природы видения, что в состоянии целостности, т. е. гармонии, является условием симметрии, т. е. неосвобождения и невидения) для погружения в эталон системы – полный покой, для выхода из собственного тела и общения с другими духами, для личного опыта познания, что мир – это энергия, включающая сознание (это марксизм), и что весь мир находится в человеке, и человек представляет собой весь мир на той идее – если познать самого себя, то познаешь и весь мир (по-современному говоря, человек является фрактальностью мира), а поскольку Бога не возможно найти, то познаешь «истину» вещей… P. S. … что Бога нет. Соответственно, дело за малым: познай себя – познаешь мир как механизм. И скоро настанет момент, когда можно будет смело заявить: я – человек, я – бог, и в самом сердце вселенной, человека и окружающей его среды, заключено всеобщее единство образа гармонии вселенской энергии…

С этого момента, с контакта с духом бога-солнца, Омом, их философия становится религией, которая хорошо дошла до нашего времени при помощи никому непонятного имени Ом, заманчивых упражнений выхода из собственного тела и мировоззрения всеобщего единства. Поэтому откровенное поклонение Ому в славянском мире было архиактуально на протяжении длительного времени (особенно это было ярко выражено сильным чародейством представителей северных широт), где мировоззрение чистоты мира, самодостаточности целостности станет доминирующим, несмотря ни на какие катаклизмы истории.

Многочисленные сказания и вся символика славян будут направлены только на поддержание и укрепление взгляда чистоты целостности бытия. К примеру, в таком более позднем явлении, как славянский алфавит будет, присутствовать буква «Х» со странным для сегодняшнего времени произношением «ХћРЪ». Современные исследователи не могут точно определиться со смысловым значением этого слова, и вряд ли им это удастся, поскольку истоки этих знаний остались в глубокой древности. Возможный ответ кроется в числе 600, которое обозначает эта буква. В древней шумерской традиции существовала шестидесятеричная система счисления. То есть число 6 обозначало состояние законченности – другими словами, целостность. Таким образом число 600 выражает фактор законченности всего мира: мир представляет собой целостное состояние. А этот принцип, кстати, лежит в самой основе церковного миропонимания, т. е. шумерское воззрение является фундаментальной доктриной современной католическо-православной церкви. На основе вышесказанного можно заключить, что слово «ХћРЪ» имеет внутреннее главенство над всем и потому несло сакральный смысл: «Основание мира, Чистота – Достоинство».

На протяжении всей истории и буквально до наших дней у славян будет архиактуально понятие «благочестие», которое в действительности имеет три значения. Первое – это соединение достоинства и чистоты, означающее связку понятий «благо» и «честь» или «благая честь», что, в общем, не сильно отличается друг от друга. Второе – это соединение значений «благо» и «чистота», т. е. как бы «честь чистая». А третье значение – это туманное присутствие в слове понятия «честность» – «благая честность». Таким образом, здесь произошло смешение понятий, которое в нормальной ориентации мировоззрений невозможно соединить – горделивая честность. В такой связке гордость, конечно, имеет силу действия перед честностью. Последняя, в неразрывном соединении разрывающегося понятия, вынуждена преклониться перед гордостью и на основании этого пропитаться признаками хамелеонства, вследствие чего затем постоянно менять моральный полюс фундаментальности на свою противоположность, в природе «единства противоположностей» такую же фундаментальную, как фундаментально своей правдивостью отображение предмета в зеркале.

Другими словами, славянский народ отличался и продолжает отличаться восприятием мира, основанным на главенстве чести, вселенской непорочности, что подразумевает повсеместную истину, в действительности относившуюся к природе гармонии и ее всеобщему принципу сферы половых органов, особенно мужских, поскольку феномен образа справедливости есть выражение позиции достоинства – чем больше достоинства-целостности, тем сильнее уравновешивание, тем отчетливее скатывание к состоянию «0», тем категоричнее включается процесс зеркального отображения, выявления сверхсилы процесса самообожествления.

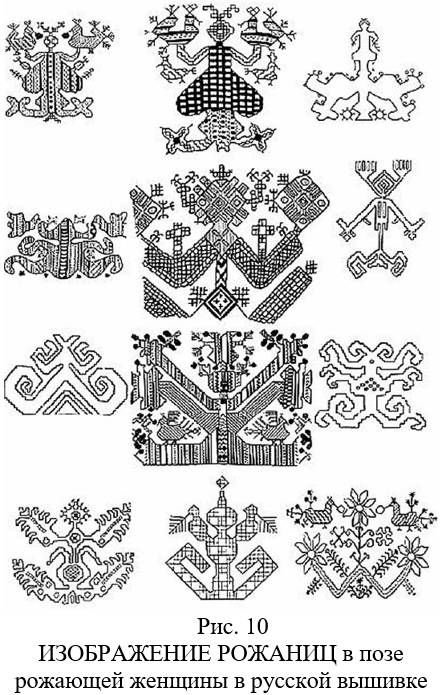

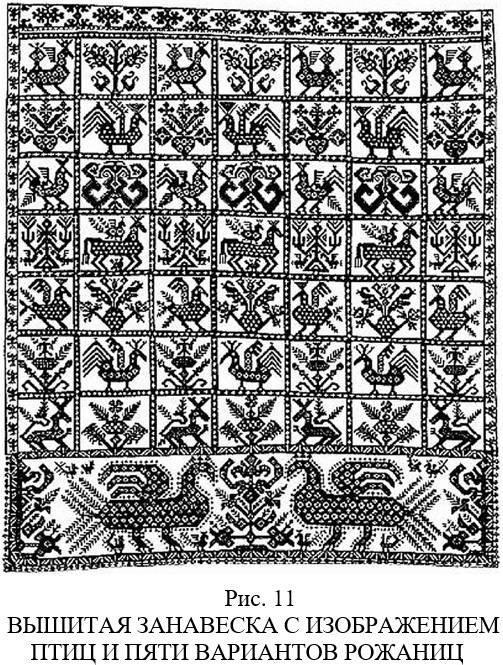

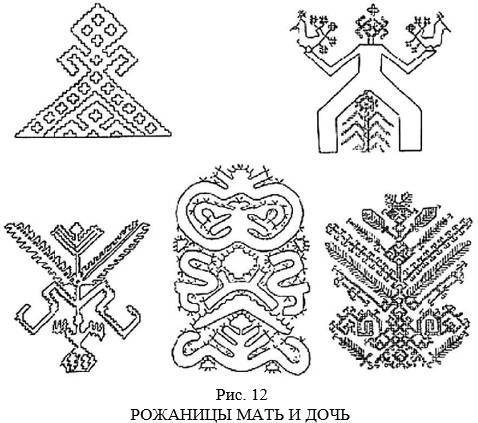

И никакие реформы на это не повлияли. Лествичное право, абсурдное по степени своей пригодности. Принцип гармонии в сфере экономики, эллинистической вершиной мудрости всех мистических теорий древнего человечества, в научной сфере современного периода выраженное формулой классической философии, тащит моральные и производственные отношения к состоянию «0». Этот фактор древнего мировоззрения – целостности Бытия – был и остается общественным отображением его исторической зацикленности на мистической старине, упорного восхождения по лестнице «Величественное Достоинство Чистоты Справедливости». А на приведённых картинках представлена неполная коллекция славянской символики гармонии, где категорично доминирует принцип стремления к благоуспешности, соответственно, через всеобщий фактор рождения.

Известный археолог, исследователь славянской культуры и истории Киевской Руси Б. А. Рыбаков поясняет:

«Для славян-земледельцев было совершенно естественно сочетать в одном понятии судьбу и урожай, долю как предназначенное жизненное место человека и его долю в жизненных благах. Культ pожаниц как женских божеств, покровительствующих рождению чего-то или кого-то, должен был быть многозначным, в нем могли проявляться и черты культа общей плодовитости (людей, промысловых зверей, домашнего скота), и культ божеств, помогавших роженицам, и аграрно-магические представления земледельцев о богинях урожая1. ˂…˃

…Церковные писатели XI – XII вв. уравнивали Рода со своим верховным божеством, богом-отцом Саваофом, творцом всего мира»12.

Рыбаков отмечает у славян «культ Рода как божества Вселенной, всей природы и плодородия. ˂…˃

Торжественные пиршества в честь Рода стали главным объектом церковных обличений, и церковники стремились разубедить языческих теологов, считавших, что Род, а не христианский бог создал все живое на земле»13.

Долгое время для исследователей оставалась загадкой закономерность ромбического орнамента исторических артефактов, которая к тому же была распространена у всех народов мира. «Такую повсеместность никак нельзя объяснить легкостью изображения именно ромбической фигуры; обычный квадрат, тоже широко распространенный в народной орнаментике, несравненно проще и легче для воспроизведения, но из тысячелетия в тысячелетие разные народы в разных частях Старого Света с неуклонным упорством изображали ромбы, создавали сплошной ковровый узор из ромбов или рисовали символы плодородия, в основе которых очень часто был ромб»14.

Разгадку странного орнамента дала палеонтолог В. И. Бибикова:

«Вглядываясь в детали строения бивня мамонта на срезе, можно заметить даже невооруженным глазом, что процесс нарастания дентина идет не гладкими кольцами (как, скажем, нарастание годовых колец у дерева), а иначе.

Вещество любого зуба, в том числе и бивня, нарастает тончайшими пластинками, обращенными под углом к продольной оси зуба. Поэтому на продольном разрезе бивня структура дентина вырисовывается в виде острых углов. На поперечном же срезе четко выявляются плотные, ритмично расположенные зигзагообразные полстроения, очень похожие на зигзагообразные орнаментальные мотивы мезинских изделий… Эти зигзагообразные построения, выступающие на поперечном разрезе бивня, и явились исходными для создания зигзагообразного орнамента… В основе мезинских геометрических орнаментальных мотивов лежит простейший, построенный природой „узор“ дентина бивня мамонта»15.