Полная версия

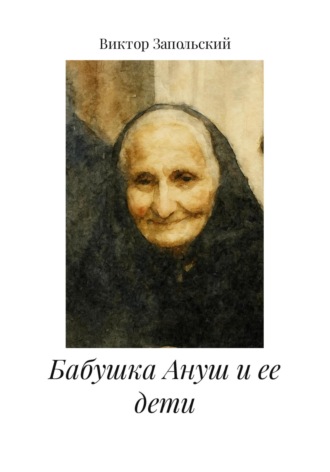

Бабушка Ануш и ее дети

Виктор Запольский

Бабушка Ануш и ее дети

В. Запольский

БАБУШКА АНУШ И ЕЕ ДЕТИ

(семейные хроники)

Людей неинтересных в мире нет.

Их судьбы – как истории планет.

У каждой все особое, свое,

и нет планет, похожих на нее.

Эти стихи поэта-шестидесятника Евгения Евтушенко – кумира моей юности, не так давно случайно попавшие мне на глаза, заставили меня переосмыслить отношение к собственной биографии как к чему-то обыденному, заурядному, касающемуся меня одного и никого более.

Хотя, если посмотреть не очень пристально и очень обобщенно, так оно, наверное, и есть. Ничем не примечательная биография, обыкновенная. Таких, как я, родившихся в конце Великой Отечественной войны или чуть раньше и уже в младенчестве познавших лишения военного времени, миллионы. Все мы, послевоенные дети, не отличались атлетическим телосложением, изысканными одеждами, а самое главное постоянно недоедали. Я до сих пор помню голодные глаза моих одноклассников переростков-детдомовцев, потерявших в войну родителей, долго скитавшихся и в конце концов, эвакуированных в наши края. Они не были моими ровесниками, но учились вместе со мной в одном классе, и мы, домашние дети, и сами жившие впроголодь, как могли заботились о них, охотно делились с ними нехитрыми завтраками, хотя моя мама, заворачивая бутерброд в серую оберточную бумагу, строго-настрого наказывала съесть его самому. Так случилось, что были у нас вот эти скудные общие завтраки, была общая школа и были общие пацанские ценности. Говорю «пацанские», потому что в послевоенных школах мальчики и девочки обучались раздельно. И, наконец, объединяла нас и цементировала общая ЭПОХА – эпоха товарища Сталина. Как тогда говорили, великого вождя и мудрого учителя. Его грандиозные статуи с огромной указующей правильный путь рукой украшали центральные площади больших и малых городов. На аллеях парков и скверов его бюсты встречались, казалось, даже чаще чем деревья. Все центральные улицы населенных пунктов носили его имя. О величии и могуществе этого человека с утра до вечера вещали картонные тарелки-радиоприемники, имевшиеся в каждом доме. И мы на школьных линейках и смотрах художественной самодеятельности часто и вдохновенно исполняли сложенную сталинскими подхалимами радостную песню о великом друге и вожде. Во всю глотку писклявыми мальчишескими голосами орали: Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет, с песнями, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет. Причем искренне верили, что это на самом деле так и есть, и пребудет вечно во веки веков, ибо ОН бессмертен. Вот серьезно, так прямо и думали – БЕС-СМЕР-ТЕН.

На этом, пожалуй, сходство моей судьбы и судеб моих сверстников заканчивалось, потому что, несмотря на суровость выпавшего на наше детство времени, в каждой избушке гремели свои погремушки. У кого тише, у кого громче, но совершенно не одинаково. Потому-то и выходит, что жизнь человека независимо от исторической агломерации, в которой она протекает, самоценна, уникальна и неповторима. И с этой точки зрения неинтересных людей и ничем не примечательных биографий в мире действительно не существует. Прав Е. Евтушенко. Это и заставило меня взяться за перо, чтобы оставить потомкам подлинную историю обыкновенной на первый взгляд семьи.

Глава 1. Счастливое детство

Я помню себя примерно с трех лет. Конечно же, достоверно воспроизвести каждый прожитый день не смогу, но некоторые детали помню хорошо. Например, как ходили мы с мамой в гости к ее старшей сестре Маргарите, или Маргуше, как называла ее мама. Всю дорогу, крепко держа меня за руку, мама наставляла: ничего не спрашивай у Маргуши про Юрика, хорошо? – Почему? – удивлялся я. – Где Юрик? Он, что ли, уехал? – Юрик умер, его больше нет с нами и никогда не будет, – горестно вздыхала мама, Маргуше будет больно, если ты напомнишь ей о нем.

Что такое «умер», я не понимал. Юрик был моим ровесником, и совсем недавно мне не разрешили играть с ним, потому что он заболел скарлатиной – об этом я помнил. Но то, что его больше нет и никогда не будет, никак не укладывалось в моей детской головушке. Как это так: жил-был и нету. Куда же он тогда подевался?

Вот так же сейчас в моей уже престарелой голове никак не укладывается понятие о бесконечности Вселенной. Как же так? Вселенная есть, а конца и края у нее нет? По нашим земным представлениям, должен же быть у нее, хоть хиленький, но заборчик. Ну хоть какая-нибудь околица должна же быть. А вот и нет, оказывается, никакой околицы и никакого заборчика нет. Без начала Вселенная, и без конца. Так, по крайней мере, утверждают ученые. Ну ладно, отвлекся, философ, блин. Жизнь прожил, а от ребенка ничем не отличаешься. В общем, рассказываю дальше.

Когда мы пришли, мывшая в тазике ноги тетя Маргуша засуетилась и, чтобы поскорее закончить процесс, начала быстро-быстро тереть одну ногу об другую. Я с любопытством наблюдал за ее манипуляциями – как же ловко у нее это получалось! И даже пробовал повторить ее движения. А потом прибежал с улицы ее старший сын Вовик, и мы с ним отправились играть.

И еще очень хорошо помню, как заботилось о нас, детях, государство. Шел 1947 год. Страна залечивала нанесенные войной раны. Не хватало всего, и лучшим лакомством для нас был кусочек черного хлеба, слегка присыпанный сверху сахаром. Зато был бесплатный детский сад, куда ходили мы с братом. На все жаркое лето весь наш детский сад вывозили в дачное местечко Чули – в предгорную прохладу Копетдага, где росли урюк, ежевика, гранаты и шумела быстроструйная речка Чулинка. Незамужние нянечки, не сумевшие из-за войны обзавестись собственным потомством, делали все, чтобы мы не нуждались в материнском тепле и ласке.

Мы жили тогда в Ашхабаде, где семья моей мамы оказалась в результате трагических обстоятельств. Моя бабушка Ануш Сергеевна и дедушка Исай Романович – армяне из Нагорного Карабаха вынуждены были покинуть Родину в 1916 году из-за жестоких гонений со стороны османских властей, и через Каспийское море перебраться сначала в туркменский Красноводск, а потом и в Ашхабад, где до сих пор проживает солидная армянская диаспора. Дедушку я не помню, и ничего не знаю о его судьбе. Почему-то ни мама, ни бабушка о нем ничего не рассказывали. Будто его и вовсе не было. Может быть, из-за того, что, родив одиннадцатого ребенка, бабушка сказала ему: «Все, Исай, хватит! Больше в этом доме женщины для тебя нет». Она действительно такое говорила. Это утверждали многие, кто ее знал, в том числе, кстати, и она сама. Бабушка была решительна характером и остра на язык. И запросто могла перекрыть доступ дедушки в свою спальню. И он пошел искать другую? Не знаю. О том, что же произошло на самом деле и куда подевался дедушка, не рассказывал никто. Говорят, он был хорошим столяром-краснодеревщиком. Но это ровным счетом ничего не проясняет в их с бабушкой отношениях. Мой дядя по материнской линии, наверное, что-то знал, потому что долго хранил в сарае уличный фонарь со светоточкой и надписью: «Исай Романович Шахназаров». Такие раньше в обязательном порядке вывешивали на индивидуальные домовладения. Потом и этот артефакт куда-то исчез вместе с воспоминаниями о дедушке.

Несмотря на пережитое, бабушка не озлобилась. Я никогда не слышал от нее нареканий в адрес турков или азербайджанцев. Кроме родного армянского, она свободно говорила и на турецком, и на азербайджанском. Владела русским языком, хотя бы и со смешным армянским акцентом.

Бабушка была ровесницей товарища Сталина, но в отличие от него, в семинариях не обучалась. О своем образовании она рассказывала так: «Один год я училась на армянский школа, потом сволочь Николай – русский царь, значит, – приказал армянский школа закрыть. Следующий год училась на азербайджанский школа. И этот школа он, сволочь, тоже закрыл. Мои богатые подруги уехали учиться в Баку, а мой учеба на этом закончился». Так, наверное, оно и было, только вот с царями бабушка чего-то напутала. В то время, когда она вступила в школьный возраст, империей правил папаша «сволочи Николая» Александр III. И школ тогда тоже не было. Были образовательные учреждения, которые назывались прогимназиями. Впрочем, спишем эти небольшие бабушкины заблуждения на недостаток ее образования и неосведомленность в вопросах династического транзита власти. Так или иначе, она все равно была права. Никто из царей в ходе своего правления о народе и его образовании всерьез не задумывался.

А, может быть, эти заблуждения – следствие ее абсолютной аполитичности. Ни царскую, ни советскую власть она никогда не прославляла, но и не ругала. Правда, иногда, придя с базара и пересчитывая оставшиеся деньги, недовольно хмурилась и вспоминала, как хорошо было при царе. Имея всего один рубль в кармане, можно было сходить на рынок и, если неплохо поторговаться, вернуться домой не пешком, а на фаэтоне. Причем тяжелые сумки она тогда не таскала. Все закупленные в лавках продукты вслед за ней доставляли домой специальные мальчики-разносчики, наподобие сегодняшних самокатчиков. Правду говорят: новое – это хорошо забытое старое.

О времени, в котором она жила после революции, особо не распространяясь, говорила коротко: «При царе было хорошо, но советский власть тоже неплохо!», и, когда готовила из газет бумагу для туалета – такой, как сейчас, тогда и в помине не было – портреты Ленина и Сталина аккуратно вырезала. Такое вот своеобразное проявление лояльности.

Глава 2. Проклятие «Чор у цав»

Бабушка с гордостью утверждала, что ни разу в своей жизни не осквернила свой рот ни вином, ни пивом, которое она называла ишачьей мочой, и никогда не лежала в больницах. А всех своих детей – одиннадцать, как она говорила, душ – родила дома. Шестеро из них умерли во младенчестве, некоторые во время бегства из Нагорного Карабаха. К тому моменту, о котором я повествую, осталось пятеро. Вспомню всех поименно по старшинству: Лена (именно Лена, а не Елена), Арфения, которую все домашние ласково называли Феня, Маргарита, Ашхен (это моя мама) и Гурген.

Дети у бабушки с дедушкой получались красивые. Стройные, светлокожие, с серо-голубыми глазами и вьющимися черными волосами. Особо отличалась тетя Феня. Ко всей своей внешней привлекательности она еще обладала красивым голосом, неплохо пела и мечтала стать артисткой. Бабушка эту мечту пыталась зарубить на корню. Потому что слова «артистка» и «проститутка» были для нее синонимами. Такие вот прямо аргентинские страсти разгорелись в бабушкином семействе. Тетя Феня упорствовала и продолжала гнуть свою линию. Бабушка свирепела и гнула свою. Однажды тетя Феня объявила, что уезжает на гастроли в Тегеран. Скандал случился грандиозный. Бабушка кричала, плакала, умоляла тетю Феню одуматься, отказаться от опрометчивого поступка, но та твердо стояла на своем. И тогда в безудержном и безрассудном гневе бабушка наложила не нее армянское проклятие «Чор у цав» (Чор и боль). С тем тетя Феня и отправилась на свои заграничные гастроли, с которых так и не вернулась. Говорят, что в Тегеране она вышла замуж, потом перебралась в Париж, где следы ее окончательно затерялись. Дома о ней не забывали, но и открыто не вспоминали. И было на то две причины. Во-первых, препятствием служило наложенное бабушкой проклятие, а во-вторых, советская власть настороженно относилась к гражданам, имеющим родственников за границей. Поэтому факт бегства Фени в семье тщательно скрывали, с нею не переписывались, ее судьбой не интересовались. Шутить со всемогущим НКВД никто не хотел.

Больше всех остальных своих детей бабушка любила тетю Лену. Эту мамину сестру я вообще не помню. Из-за большой разницы в возрасте мама с ней редко общалась, а отец вспоминал, что стремление тети Лены к чистоте и уюту просто сводило с ума, она чуть ли не с тряпкой ходила за гостями, заботясь о том, чтобы те нигде в ее доме не наследили. По этой причине гости тут появлялись редко. Тетя Лена была замужем и воспитывала себе на радость двоих детей – Эдика и Ираиду. А вот с мужем ей не повезло. Бабушка говорила о нем так: «У меня все зятья русские, один армянин – и тот сволочь». Его она не то что ненавидела, а просто презирала, а тетю Лену жалела, потому, наверное, и казалось, что любит ее больше остальных. К тому же при трагических обстоятельствах погиб сын тети Лены Эдик, и это еще больше усиливало заботу бабушки о ней. Так случилось, что и дочку тети Лены Иду воспитала бабушка. Но об этом чуть позже.

А сейчас – веселая хохотушка, живая и подвижная, как ртуть, тетя Маргуша. Она была замужем за простодушным и балагуристым хохлом Иваном Ковалевым. Видимо, из-за имени бабушка называла вечно подтрунивавшего над ней зятя русским. Навещая тещу, он всегда шутливо интересовался: «Ну что, мать, маленькую поставишь?», имея ввиду чекушку водки – эквивалент гостеприимства, на что неизменно получал один и тот же лаконичный ответ: «Ишачий штука тебе в рот, а не маленькая». Он не обижался и весело посмеивался. Они с тетей Маргушей имели двоих детей. О бедном Юрике я уже рассказывал. Про Вовика могу сказать, что был он старше меня на три года, и для своего возраста довольно прилично играл на скрипке. Не удивляйтесь, что я все время пишу «Юрик», «Вовик». В армянской общине Ашхабада было так принято. Двоюродная сестра моей бабушки тетя Маня Агабекова звала меня «Витик», а моего старшего брата «Сашик», а моего папу «Мишик». Ну, называют же они своих «Рачик, Хачик, Ваник» – чем мы хуже. Привычка – вторая натура, и ничего с этим не поделаешь. Тетя Маргуша и дядя Ваня очень подходили друг другу, вместе горевали о потерянном сыне, но не унывали и с оптимизмом смотрели вперед. Хорошая была пара, любящая.

Теперь моя мама Ашхен, названная так в честь царицы Армении из династии Аршакидов. Но носить это царственное имя мама не захотела. Она выбрала другое – Ксения. И это, наверное, неслучайно. Будучи этнической армянкой, она великолепно владела русским языком, и в новой для нее русской среде хотела выглядеть своей в доску. Поэтому и стала называться Ксенией. Ведь это имя древнегреческого происхождения означает «приветливая», «дружелюбная», «доброжелательная», но может трактоваться и как «чужестранка». В общем, дружелюбная чужестранка – вот такой маме хотелось быть, такой она и была. Она работала в машбюро редакции республиканской газеты «Туркменская искра». И была там на хорошем счету, потому что безупречно владела русской орфографией и пунктуацией и умела печатать вслепую. То есть, при работе смотрела только в текст рукописи, не оглядываясь на клавиатуру, и легко разбиралась даже с самым сложным почерком. Там она и познакомилась с моим отцом – молодым журналистом, приехавшим с Южного Урала поднимать культуру молодой советской республики, не имевшей тогда собственных квалифицированных кадров. Очень характерное для молодежи тех лет подвижническое устремление. Отец, типичный русак с пронзительно голубыми глазами и желтыми, как полова, волосами, обожал и хорошо знал русскую литературу. Особое предпочтение отдавал запрещенному в те времена Сергею Есенину, хотя за чтение стихов этого поэта можно было схлопотать 58-ю статью УК РСФСР. Он ее в конце концов и схлопотал. Но это случилось несколько позже. А пока он крепко запал на красивую молодую машинистку-армяночку, так напоминавшую ему Шаганэ из есенинского цикла стихов «Персидские мотивы». Вскоре они поженились, хотя бабушка была категорически против этого брака, отчего ее отношения с моим отцом были всегда напряженными. В 1938 году у молодой пары родился сын, которого назвали Валентином. В 1942 году появился на свет мой брат Александр. В ноябре 1944 года как раз в канун Великой Октябрьской социалистической революции в этот мир явился я. Валя умер в пятилетнем возрасте, заболев скарлатиной. Вот почему мама так оберегала меня от встреч с подхватившим эту же болезнь Юриком. Боялась потерять, хотя рожать меня не хотела. И несколько раз пыталась абортировать. Но аборты в то время были официально запрещены, и пожилой доктор, к которому она настойчиво обращалась со своей деликатной просьбой, в конце концов припугнул ее уголовной ответственностью. Она вынуждена была отступить. Там, в мамином животе, облегченно вздохнул я. Тут, выйдя от доктора, горько вздохнула мама. И все из-за того, что жили они с отцом хуже некуда. Он был своевольный, хулиганистый, часто выпивал и совершал неблаговидные поступки.

Как-то раз они с редакционным фотографом дядей Яшей Тремасовым отловили пасшегося на пустыре возле редакции ишака, притащили его на редакционный двор и привязали к дереву, росшему под окном кабинета заведующего отделом сельского хозяйства Авакова. Потом позвонили Авакову и с сильным туркменским акцентом спросили: «Эшак видыш?» – «Допустим» – ответил он. Понимая, что Аваков клюнул, они, перебивая друг друга, скороговоркой, мешая русские и туркменские слова, стали втолковывать ему, что ишак потерялся и надо отыскать хозяина. Как вы себе это представляете? – спросил Аваков. Надо его сфотографировать, поместить фото на первой странице газеты, хозяин увидит его и сам найдется, надо это сделать быстро, потому что ишак голодный и может совсем сдохнуть. Дурацкий розыгрыш в самом его разгаре прервал редактор. Он заглянул в кабинет, случайно услышав громкую и очень странную речь на сильно искаженном русском языке. Посрамленные шутники получили от редактора строгое устное внушение. С позором они вернули бедное животное обратно на пустырь, и отпустили пастись. Но в конечном итоге насмешить коллектив им все-таки удалось.

А мамина подруга тетя Маша Овсянникова рассказывала, как они однажды втроем – мама, папа и она – ходили в цирк. Там подвыпивший папа стал публично и громко издеваться над бездарным клоуном. Зрители, принявшие его за подсадного, громко ржали до тех пор, пока папу с позором не выперли из зала. Но обсмеяли и эту процедуру, полагая, что она заложена в сценарий циркового представления. Не любила мама и известного писателя Юрия О., в гостиничном номере которого папа однажды пьянствовал целые сутки, не приходя в сознание ответственного семьянина.

Потом он, вроде, остепенился, пошел на повышение и был отправлен собкором «Туркменской искры» в город нефтяников Небит-Даг. Там как раз не так давно открыли крупное нефтегазовое месторождение, и папе доверили высокую миссию – освещать ход освоения богатейших недр республики – основу ее индустриального развития. Собрав вещи и детей, мама отправилась вслед за ним в провинциальную неизвестность и житейскую неустроенность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.