Полная версия

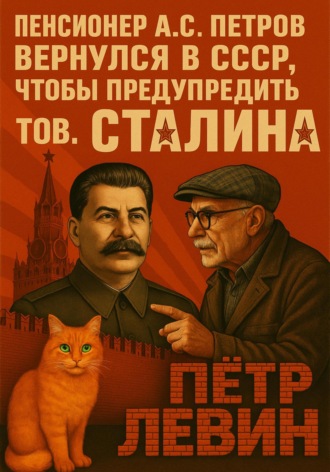

Пенсионер А.С. Петров вернулся в СССР, чтобы предупредить тов. Сталина

«Что скажешь ты, девочка, когда однажды узнаешь правду?», – пронеслось в его голове, и этот вопрос эхом отдавался в монотонном стуке колёс, уносивших пассажиров в холодную мартовскую даль.

Ах, судьба! Иногда кажется, что всё происходит неслучайно. И как по-другому подумать, если пенсионер Петров, полковник Головин и дочь Черникова были связаны невидимой нитью, пронизывающей ткань пространства и времени.

В далёком 1968 году Александр Степанович Петров защищал кандидатскую диссертацию под названием «Лирика Романа Черникова: потерянный голос поколения». Тогда, в годы оттепели, многие архивы приоткрылись, и забытые имена начали возвращаться из небытия. Одним из таких имён был Роман Павлович Черников, трагически погибший поэт, о котором почти никто не помнил. Работая над рукописями и личными документами Черникова, Петров наткнулся на фамилию Головина, того самого замполита, чья подпись на протоколе когда-то определила судьбу поэта.

Петров тогда много думал о переплетении человеческих судеб, о том, как тонкая нить жизни одного человека способна повлиять на других, даже через десятилетия. Но мог ли он представить, что спустя много лет он сам окажется в теле деревенского кота, в поезде, направляющемся в Новосибирск, на коленях девочки, дочери того самого поэта, о котором писал свою диссертацию, под присмотром человека, который подписал роковой документ?

А расстреляли Черникова не просто так.

В материалах дела фигурировало одно конкретное стихотворение – последнее, написанное им в 1941 году, уже после начала войны. Это было не агитационное, не патриотическое стихотворение, а личное обращение. Заглавие стояло короткое – «Тов. Сталину».

Следователь не поверил своим глазам. Текст был сдержанным, даже уважительным, но уж слишком «неофициальным» – в нём чувствовалась не дистанция, а почти дружеская интонация.

В декабре 1919 года, в Воронеже, молодой Александр Черников, тогда семнадцатилетний доброволец, служивший связистом в Красной армии, по долгу службы заносил шифровки в штаб. Именно там он впервые увидел тогдашнего народного комиссара государственного контроля РСФСР – Иосифа Виссарионовича Сталина.

Доклад занял не более двух минут: короткий рапорт, усталый взгляд, карандаш в рукаве френча. Сталин налил чаю из большого алюминиевого чайника и подал бойцу. Тот дрожащими руками взял горячую кружку, сделал несколько глотков и поставил на стол, сказав «Спасибо, товарищ». «Допивай и иди… я подожду», – ответил Сталин. И он подождал, пока боец допил кружку.

На следующий день вечером Черников читал бойцам стихи в вагоне. Старшие слушали, медленно кивая в такт строкам; молодые ухмылялись, толкались локтями. Сквозь ряды плеч поэт видел щербатый профиль Сталина. Посреди строфы тот поднялся, развернулся и пошёл к выходу.

Роман бросился следом, без пальто, выбежал на улицу, ветер бросал в лицо ледяные иглы…

– Товарищ… товарищ Сталин! Не понравилось? – выкрикнул он.

Фигура в длинном пальто остановилась. Мужчина повернулся и сделал несколько шагов к поэту: левая рука утонула в кармане, правая прижата полой пальто.

– Талант у тебя есть. Пиши. А мне работать надо! – сказал Сталин, развернулся и двинулся дальше сквозь снег.

И этого «Пиши» хватило на двадцать лет жизни. И вот теперь, когда враг вошел в дом, Александр Черников написал стих – не как к вождю, а как к человеку, которого когда-то видел живого, без лоска. Запечатал конверт и отправил по адресу «Москва. Кремль. Тов. Сталину».

Именно это стихотворение, переписанное рукой дознавателя, с пометками на полях – «субъективизм», «двусмысленная интонация», «намёки на личное знакомство» – стало основанием для расстрела. Вот оно.

Александр Черников

«Тов. Сталину»

Ты помнишь тот вокзал в снегах?Горячий чай в железной кружке,И как доклад мой принималКрутя свой ус ты как игрушку.Как думал ты, устав, устав,О чём-то личном, неказённом,А поезд твой в ночи стоял,Укутан дымом эшелонным.Как снег хрустел в твоих шагах,И плечи гнулись поневоле.Как звёзды таяли в глазах,И мир казался проще, что ли.Теперь сидишь ты за стенойУма попасть туда хватило,А я – солдатик рядовой,Судьба нас вместе не сводила.Я часто думаю: сейчас,Когда ты пьёшь свой чай ночами,Ты вспоминаешь ли хоть разВокзал в снегу, и нас за чаем?Глава 4. Путь к мыловарне

Туман угольного дыма висел под арочной крышей, жёлтые фонари мерно покачивались, а громкоговоритель, сипя, повторял: «Бдительность – долг каждого советского гражданина!».

Комплектная бригада Транспортного отдела МГБ вышла из служебного тоннеля. Чёрные шинели были прошиты на предплечьях красными буквами: «УМГБ ТР», справа – красные повязки с золотым кантом. Чекисты сгруппировались на платформе и поочерёдно вошли в седьмой вагон. Такие внезапные прочёсы стали привычной практикой на железнодорожных узлах – от Львова до Владивостока. После январских слухов о «врачебном заговоре» бдительность вознесли в ранг государственной религии: искали перебежчиков, дезертиров, антисоветские элементы. Опергруппы дежурили на каждом крупном пересадочном узле.

Полковник Аркадий Головин, уже одетый в шинель, открыл дверь купе на первый стук. Толкаясь, вошел маленький худой человек с чёрным усам и маленькими глазами, которые редко моргали. Сержант, за спиной которого сгрудилось человек пять помощников, протянул руку:

– Документы для проверки. Быстро!

Головин был одет в серую двубортную шинель генеральского кроя. К шинели были пристёгнуты съёмные погоны на две пуговицы-сиделки. По полю шестиугольных золотистых погон, вытканному галуном «ёлочкой», шли две тонкие васильковые полосы, по краям – такой же васильковый кант. Но погонах мерцали три позолоченные пятиконечные звезды – полковничий чин МГБ. Сержант не мог не знать, что перед ним высокий чин, но уважение не проявил.

– Кто такой? – чеканил дежурный сержант, едва взглянув на золотистые погоны.

– Полковник Аркадий Головин, бывший начальник 4-го отдела 2-го Главного управления МГБ – промышленная контрразведка, уволен по состоянию здоровья, направляюсь к матери-вдове под Москвой.

В взгляде сержанта вспыхнул особый огонёк: внутренняя директива предписывала «перепроверять вышедших в резерв» – ветераны органов подозревались в «информационной растрате или личных связях». Головин подал краснокожую служебную книжку.

– С вами девочка? —

– Приёмная дочь.

– Документы…

Головин достал жёсткую папу. В ней – свидетельство о рождении и бумаги из детдома. Сержант торопливо протянул руки к бумагам. Сверху лежал зелёный лист решение райисполкома: «Опека (патронат) на т. Головина А.С. – утв. 14/XII 47». Под ним – синее свидетельство о рождении с гербом РСФСР и бледно фиолетовой печатью ЗАГС. В левом углу пометка тушью: «выдано взамен утраченного, 1946 г.». И, наконец, карточка личного дела из детского дома: в графе «Особые отметки» написано от руки «Отец – Черников Р.П., ст. 58-10, расстрел 02/III 42».

Сержант поднял глаза:

– Хороший набор, товарищ полковник… Корочка у вас правильная. А вот фамилия вашей приёмной дочери… Объявлена повторная проверка. Оба – к вагону охраны.

– Девочку трогать нельзя, ты знаешь, кто я… – голос полковника наполнился металлом.

Головин заслонил Людочку собой. Сержант сделал шаг в сторону, и вошедший рослый конвоир с карабином Симонова взмахнул оружием – и тяжёлый деревянный приклад рубанул по лицу полковника. Хрустнул сломанный резец, кровь хлынула на шинель.

– Сопротивление при задержании! – громко протараторил старший группы, чтобы слышали пассажиры в соседних купе.

Хлоп! – полковника вытянули в коридор.

Васька наблюдал за сценой из угла купе: уши прижаты, глаза как раскалённые медяки. Он понимал, что лишился единственных человеческих союзников. Полковника скорее всего увезут в пересыльную тюрьму и до Москвы он не доедет: этапы идут вглубь страны.

Змеиный узел совпадений жёстко затягивался. В те дни МГБ загоняло «врачей-отравителей», ссылаясь на письмо-донос кардиолога Тимашук. Персонал транспортных отделов получил приказ выбивать признания «на месте», если подозреваемый сопротивляется.

Когда Людочку и полковника увели, наступила тишина. Пенсионер пытался понять своё положение и продумать дальнейшие действия. Соображалка работала туго: глубокий пенсионный возраст давал о себе знать, 97 лет как-никак. Тут бы не забыть, что утром делал. Но времени на раскачку не было. Нужно срочно покинуть вагон и искать поезд, идущий на Москву.

Кот осторожно проскользнул в коридор – но ему не повезло. Он тут же наткнулся на проводника – того самого, который хотел его вышвырнуть из багажного вагона как блохастого безбилетника. Коротышка в форменном кителе держал пачку чая «Букет Грузии» – ходовую валюту вокзалов. Этот чай он получил от сержанта за то, что донёс на полковника.

– Попался, блохастый! Твоих забрали? Теперь я твой кормилец. – прошипел он, схватив кота за шкирку. – Пока власти ищут шпионов, я тебя уже нашёл, и приговор тебе будет один – в чан, чтобы твоим жирком разбавить хозяйственное мыло! Один кот равен бруску мыла 72%, а из тебя два сделают, ты жирный!

Слух о «мыле из собачьего или кошачьего сала» гулял давно – одни считали его бредом, другие клялись, что артели действительно ловили бездомных животных ради технического жира. В военном и послевоенном ГОСТе разрешалось любое животное сырьё, если выдерживался процент жирных кислот. Ходили даже слухи о мыле из «нечистого сырья» – из человеческих трупов бездомных. Но в реальности для производства мыла преимущественно использовался не собачий и кошачий, а говяжий и свиной жир. Артели техсырья заводили новые планы по сбору животного жира – жировая база после войны была истощена.

Проводник вытащил из-за пояса мешок, ловко запихнул в него кота и поспешил к багажным платформам, где на морозе курили двое заготовителей в цигейковых ушанках – живодёры артели «Вторсырьё».

– Сгодится? Сало хоть ковшом черпай – сказал проводник, вытащив кота из мешка за шкирку.

Один кивнул:

– Шкуру – на шапку, жир – в котёл.

– Порубим, ошпарим, котлет пожарим, – добавил второй, не вынимая папиросу.

– И не мяукнет, – подытожил проводник.

Мешок с котом швырнули в кузов крытого грузовика – облезлого ЗИС 5, старой «трёхтонки», масс героя войны. Машину звали «блоховозкой»: в ней свозили отловленных животных к бойне. Глухо звякнули жестяные двери. В темноте кот Петров пытался дышать неглубоко, чтобы не тратить воздух – вспоминал, как в госпитале пахло хлоркой и спиртом.

Тормоза скрипнули, машина свернула с главного проспекта в обледенелый проулок, где кормили бродяг кашей и водили детдомовцев на принудительные работы – борьба с бродяжничеством в эти годы приобрела форму тотального вылова «лишних ртов». За складами станции высилась низкая кирпичная постройка: воняла щёлоком.

«Вот и вся моя жизнь пенсионера, – подумал А.С. Петров. – Кончится в чане с карболкой».

Машина остановилась, валенки грузчиков глухо затоптали по снегу. Звякнули засовы, двери открылись. Один вял мешок и вытащил кота, собираясь оглушить пенсионера молотком. Васька рванулся, как пружина: когти и зубы проткнули шерстяную рукавицу. От неожиданности душегуб отпустил кота, тот стрелой нырнул под буханку ЗИС 5.

Раздался мат, рукавица начала темнеть от крови.

– Поймаю – шкуру сниму живьём!

Но кот уже бежал вдоль ленты путей, перепрыгивая через шпалы. «Шпалы, шпалы, шпалы, ехал паровоз» крутилось в голове у пенсионера. Грузчик чертыхался позади, но догнать кошачью стремительность мог разве что свисток паровоза. В итоге неудачник махнул раненой рукой и поковылял назад.

Спереди сияла зелёная семафорная лампа: переход на запасной путь. Вагоны с дымящимися буржуйками тянул паровоз, а над будкой дежурного висел плакат: «Чуткость и подозрительность – оружие советского патриота».

Кот нырнул под колёса поезда, пробежал один путь, второй. Впереди тёмнел открытый проём вагона. Прыжок – и пенсионер оказался на скользком полу. Замер, вслушиваясь: человеческих голосов не было, только еле слышный железный скрип.

«Если у Бога есть чувство юмора, – подумал А.С. Петров, – пусть знает: из кошачьего жира приличного мыла всё равно не выйдет».

Внезапно перрон ожил – раздался сап контрольно-конвойного взвода: лязг саперных лопаток на ремнях, хрип ощерившихся собак, свист дежурного. Глухие удары сцепки дали понять: к хвосту состава прикатили столыпинский вагон – переделанный товарняк с двумя зонами: узкий охранный коридор и решётчатые камеры для контингента. На обшивке виднелась свежая белая надпись «Этап – Новосибирск – Мариинск» – обычный маршрут на транзитную станцию Мариинск, через которую проходили почти все партии, направляемые в крупнейший западно-сибирский лагерь Сиблаг.

Вагон внутри был разделён на отсеки-камеры специальными перегородками, передняя часть была закрыта решётками. Широкий коридор был предназначен для конвоя, который следил за поведением заключённых.

Отсеки на шесть человек без окон, металлические нары, бак для нечистот и слабая лампочка под жестяным абажюром – вот где ехали зэки. Конвоиры – бойцы внутренних войск с карабинами СКС 45 на ремнях – по одному заталкивали заключённых в рваных телогрейках. На запястьях виднелись стальные браслеты, звенели цепи.

– Шагай! Шагай! – рявкнул младший сержант, подталкивая худого арестанта под рёбра прикладом.

На груди у каждого ссыльного болтался картонный ярлык с маршрутом «МАРИИНСК СИБЛАГ, лаготдел № 4 (лесоразработка)». В 1952-м именно туда требовались тысячи рук – на стройки Главного управления лагерей железнодорожного строительства.

Судя по биркам, в партии смешали «58-х» – политических – и уголовников: двое вели себя дерзко, бравируя воровским жаргоном.

– Ну чё, фраерки, кто тут масть тянет, а кто – на ушах висит? – хмыкнул щербатый зэк с татуировкой паука на шее.

– А ты глянь на этого лося, – кивнул второй на худого высокого горбившегося арестанта. – В очках пришёл, думает, в профсоюз попал. Что молчишь? Аль немой? О-о, гляди, зашевелился. Ты чё, чижик, язык в кипятке сварил?

Бледный высокий молодой человек, который до ареста работал бухгалтером, прятал глаза.

В вагон, где сидел Васька, вошли тулупы. Это был вагон для караула, который ждал свою смену. Послышались голоса.

– Опять этот этап. Только устроились – и по новой.

– Да ладно тебе, смена всего пару часов прошла. На Слюдянке передохнём.

– Передохнём… Там хоть в столовой покормят, или опять бурду дадут?

– Да хоть бы желудок набить – и то хорошо. Прошлая партия стрёмная была. А тут вроде книжные попались.

– Да чего их жалеть? Шпионы. Каждый по делу пришёл

– Ладно. Давай по кружке – и спать. Скоро дежурить. До Мариинска ещё сутки пилить.

Пенсионер забился в угол и притих. Вскоре паровоз дал протяжный гудок, состав вздрогнул. Новосибирск остался позади, впереди – пятьсот километров до Мариинска, где на пересыльном пункте сортировали заключённых.

Петров чувствовал, как поезд, набравший ход, олицетворяет судьбу: именно судьба-злодейка играет с чужими жизнями, и его тоже. Он хотел в Москву, к Сталину. А судьба возражала: постой, рыжий котик… не всё так просто, потерпи, родной, помучайся.

Глава 5. Душный вагон

Под мерный стук колёс конвоиры сели пить чай. Один, молодой и высокий, с редким усом и большими ушами, по имени Иван, нарезал ливерную колбасу. А второй, постарше и пониже, Анатолий, наливал в алюминиевые кружки из небольшого чайника густо заваренный чай.

– Не жадничай, режь толще – не на приёме, – сказал Анатолий, видя, как Иван криво режет тупым складным ножом колбасу.

– Да режу я, режу… Просто нож тупой, как начальство, – ответил Иван.

– Хе-хе, тоже мне – шутник. Всё бы тебе гоготать. А потом сам же в наряд поедешь за язык свой.

Потом Иван, жуя хлеб с колбасой, спросил:

– Слушай, а правда, что в прошлом году вагон с зэками под Уяром в сугроб ушёл?

– Было дело. Машинист, говорят, заснул. Заключённые убёгли, но долеко не убежали. Нашли с отмороженными пальцами на ногах и руках. Ну того машиниста, понятно, вскоре другим поездом отправили этапом…

– И не расстреляли за такое?

– Да кто ж его знает? Может и расстреляли. Одно другому не мешает.

Запах ливерной колбасы магическим образом подействовал на пенсионера. И Смирнов вышел на зов желудка мявкая и держа хвост трубой.

– О, киса! Колбасы, гляди, захотела. Вань, ты б ему подкинул, товарищ! – сказал, улыбаясь беззубой улыбкой, Анатолий.

Половину зубов он потерял в рукопашной схватке с немцем под Великими Луками, в январе 43-ом, когда патроны закончились, а подкрепление не приходило. Лежали в снегу, винтовки пустые, в дело пошли штыки, сапёрные лопатки и кулаки. Немец ударил тяжёлым прикладом по челюсти. Очнулся уже в госпитале, со слипшейся губой и приветом от вражеского унтера – восемь передних зубов как не бывало. Того немца убил товарищ… если бы не он, лежал бы Анатолий под Великими Луками, а не ел колбасу.

– А дай из своей доли. Я ж тоньше рыжего! – ответил Иван, после чего засунул лишний кусок колбасы в рот и почти не жуя начал скорей глотать.

– Откуда ты, рыжик? С какой станции? Тоже по этапу? Тебе на лесозаготовки лучше не попадать, – сказал Анатолий, склонившись к коту, который теперь тёрся о его валенок, – Хотя, может, и там твоя порода нужна. Мыши и крысы везде имеются, без работы не останешься.

Иван фыркнул, утирая рот рукавом.

– Смотри, ещё личное дело на него заведём. По статье «попрашайничество».

– И без прописки! – хмыкнул Анатолий. – шляться в наше время просто так нельзя… На, жри.

И Анатолий протянул пенсионеру кусок ливера. Тот схватил и начал с жадностью жевать, вспоминая вкус советской натуральной колбасы.

– Ты смотри, не закармливай. А то жирку поднаберёт – и в солдатский суп попадёт, – пошутил Иван.

– Суп из кота – это уже при нехватке провизии. Хотя в сорок втором под Москвой… – Анатолий осёкся, махнул рукой. – Да ладно. Чай допьём да вздремнём. До Уяра часа три – если не станем. А там и наша смена.

Кот тем временем прыгнул на лавку, свернулся у бурки Анатолия и прикрыл лапой глаза, как будто разговор вовсе его не касался. До болезни пенсионер часто путешествовал и привык к комфортным кондиционированным вагонам с мягкими сидушками. «Столыпинские» же вагоны для этапирования заключённых на стороне для конвоя устанавливали примитивные скамьи-брусья или лавки, часто без мягкой обшивки – простые деревянные или железные сиденья вдоль стенки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.