Полная версия

Прагматика и поэтика. Поэтический дискурс в новых медиа

Вслед за художественными экспериментами на волне повышения роли изобразительного контента в разных социальных сферах возникает понятие «графической коммуникации» как взаимосвязи между содержанием и визуальной репрезентацией [Twyman 1982]. Однако с появлением компьютеров у термина «графический» добавляется значение ‘относящийся к цифровой среде’ и ‘формирующий визуальную коммуникацию’ (например, «графический дизайн»). Одним из первых механизм перевода между разными интерфейсами как «графическую переводимость» (graphic translatability) обозначил Д. Кристал [Crystal 2001: 47], акцентировав невозможность прямого переноса информации с бумажной страницы в виртуальное пространство.

В широком понимании, транскодирование – это перевод сообщения с одного кода на другой по определенному медиаканалу или посредством нескольких медиа. Транскодирование в поэзии – это перевод сообщения из одного формата в другой, который может осуществляться как при трансфере из бумажного (или аналогового) формата в цифровой, так и наоборот, и сопровождается изменением формы и содержания сообщения, а также остальных коммуникативных параметров.

Отметим, что если ранние эксперименты в области компьютерной поэзии были направлены на осваивание новых форматов, позволяющих комбинировать разные медиа, то в фокусе современной поэзии оказывается сам процесс транскодирования: разложение его на алгоритмы, работа с мельчайшими элементами перехода между субъективной и технической системами, языком человека и компьютерным кодом. Стремление к фиксации процесса транскодирования поэтическим субъектом связано с тем, что смена интерфейсов влияет на изменение всех параметров субъективации (пространственно-временных, личностных) и коммуникации (непрозрачность кода и выдвижение канала передачи информации меняет всю коммуникативную ситуацию). В более широком смысле новые стратегии поэтической субъективации в интернет-пространстве относятся к области «транслокальности», то есть описанию способов, которыми различные локальные практики объединяются в глобальных пространствах. Именно поэтому особое внимание современной поэзии в новых медиа направлено на прагматические маркеры как показатели субъективности в языке14.

§ 4. Прагматические параметры в поэтическом дискурсе

Чтобы исследовать, как механизм транскодирования реализуется с помощью прагматических параметров, мы систематизируем их, опираясь на коммуникативную модель Р. О. Якобсона, и рассмотрим некоторые из этих параметров подробнее. Поскольку в поэзии основной функцией является поэтическая, которая закреплена за сообщением и связана с автореференциальностью высказывания, все элементы поэтического текста, в том числе прагматические, участвуют в реализации этой способности художественных знаков отсылать к самим себе. В связи с этим мы выделяем прагматические параметры, соответствующие коммуникативным факторам адресанта, адресата, канала, кода и контекста, вынося фактор сообщения за виртуальные скобки. Далее мы рассмотрим подробнее, как реализуются выделенные прагматические параметры в современной поэзии и как меняются формы их выражения под влиянием новых технологий.

1. Коммуникативный фактор адресанта основан на эмотивной (или экспрессивной) функции и выражается с помощью иллокутивных глаголов и соответствующих речевых актов, персонального (или личного) дейксиса, интерперсональных дискурсивных маркеров и показателей модальности.

Рассмотрим подробнее прагматические функции персонального дейксиса и интерперсональных дискурсивных маркеров. Релевантной для описания поэтического дейксиса является концепция «дейктической проекции» Дж. Лайонза [Lyons 1977] и двух видов дейксиса, по Ю. Д. Апресяну [Апресян 1986], которые включают «первичный», то есть дейксис диалога, дейксис нормальной ситуации общения, и «вторичный», он же «нарративный», не связанный непосредственно с речевой ситуацией, «дейксис пересказа, в том числе художественного повествования». Конституирующим свойством вторичного дейксиса является несовпадение места говорящего с точкой в пространстве. Развивая это противопоставление в аспекте концепции эгоцентриков, Е. В. Падучева выделяет такие режимы интерпретации, как «речевой», основной, или диалогический, режим, которому соответствует «каноническая коммуникативная ситуация», когда есть говорящий и слушающий, которые связаны единством места и времени, и «нарративный» режим [Падучева 2009].

Опираясь на отмеченные исследования, мы исходим из того, что дейксис поэтического текста занимает особое положение. Это связано с тем, что его характерной чертой является так называемое поэтическое я, то есть дейктический центр письменных текстов, который не относится к категории первичного дейксиса. Однако именно в поэзии формально сохраняются дейктические маркеры первого лица и коммуникативной ситуации «здесь-и-сейчас», как в диалоговом режиме, а не третьего лица, как в нарративном дейксисе. Таким образом, в поэтическом тексте прагматически подразумеваемая «дейктическая проекция» формально не реализуется, выражаясь в форме режима речевой ситуации и «прямой» коммуникации с адресатом.

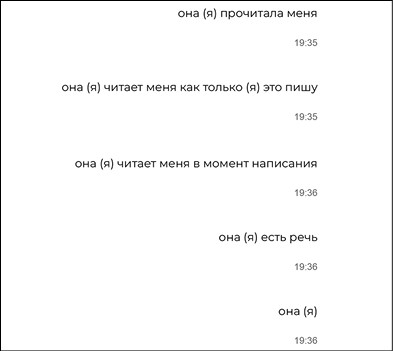

Поэтический текст, помещенный в цифровой интерфейс, осуществляет несколько дейктических проекций. Во-первых, это подразумеваемая проекция между перволичным (диалоговым) и третьеличным (нарративным) видами дейксиса с сохранением диалогового режима. Во-вторых, в результате транскодирования поэтического сообщения в интернет-пространство оно получает возможность симультанного прочтения в условиях «face-to-face интеракции», когда адресат входит в коммуникативную ситуацию в реальном времени. В таком случае мы можем говорить о «реверсивной» дейктической проекции, когда поэтический текст помещается в диалоговый режим интерпретации, но, будучи опубликованным в соцсетях или блогах, остается фиксированным сообщением, в котором диалоговый режим интерпретации сменяется нарративным. Кроме того, удаленное присутствие субъекта в новых медиа можно сравнить с таким новым набором технологий, как «дистанционное присутствие» (telepresence), которое позволяет субъекту выйти за любые пространственные ограничения и преодолеть базовое противопоставление локального и дистантного. Эта дейктическая проекция между диалоговым и нарративным режимами интерпретации, как и взаимодействие между обыденным и поэтическим языком, получает дальнейшее развитие в современной поэзии в новых медиа.

Среди примеров такого дейктического сдвига, в которых происходит наложение сразу трех типов высказывания: поэтического и обыденного сообщения, а также компьютерного кода, – можно назвать тексты Ники Скандиаки, опубликованные в блогах: [только] [она] не дизайнер, а бухгалтер; * [не знаю, с какими чувствами ты читала о своём]; цикл «Ключевые слова» (2020) Г. Улунова, который использует ссылки, сокращения, паттерны мессенджеров и социальных сетей:

поэму «О переносе структур 4:13» Т. Присталовой:

К интерперсональным дискурсивным маркерам относятся формулы вежливости: извините, пожалуйста; thank you, hello, please; междометия: oh, ah, aha; репликовые единицы: да-нет и т. д. Их употребление в современной поэзии используется при моделировании псевдодиалоговых конструкций для акцентирования двунаправленной коммуникации, ориентированной на самого отправителя (автокоммуникация, по Ю. М. Лотману) и внешнего адресата, а также для выражения прагматических аномалий в области автокоммуникации, например по модели иллокутивного самоубийства З. Вендлера, когда субъект отрицает собственное высказывание с помощью отрицательной частицы no:

No, non è vero, più semplice e amico è l’impegnoqui con umani con divinità.Ombre =~ Iuci cieli =~ terre come in un sogno di fortissimo ozono (A. Zanzotto)All language quotes thot. Sentences are occasional inthe strict sense. This is a cloud chamber. No, this is what mightexist only within one. Thot strippt to gesture. Neon arrow (R. Silliman)Однако в поэзии в новых медиа эти маркеры могут обозначать обращение к реальному адресату с целью вовлечения его в интеракцию. Например, в формате поэтического флешмоба, когда поэт имплицитно или эксплицитно приглашает адресатов к участию в творческом акте. Имплицитное приглашение представлено в постах Г. Лукомникова, выступающих в качестве фраз-стимулов, вовлекающих читателей в поэтический акт, которые участвуют в нем, дописывая свои варианты текстов. В этом формате выражается сочетание таких параметров интернет-коммуникации, как вариативность и модулярность:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

1

Употребляя понятие «новейшая поэзия», мы опираемся на терминологию Р. О. Якобсона [Якобсон 1921], который актуализировал значимость изучения поэтического языка в синхронии. Термин «новейшая поэзия» используется и в ряде исследований [Stahl, Evgrashkina 2018; Орлицкий 2020] наряду с термином «современная поэзия». В настоящей монографии мы будем использовать оба эти термина, учитывая, что «новейшая поэзия» позволяет эксплицировать актуальный период (1990–2020‑е годы), в то время как «современная поэзия» охватывает более широкий период с 1960‑х до наших дней.

2

Были выделены следующие критерии отбора текстов для АПК: 1) хронологический: были отобраны поэтические русско-, англо- и италоязычные тексты, написанные в 1960–2020‑е годы; 2) критерий отбора по профессиональному признаку: в корпус включены поэтические тексты профессиональных поэтов, опубликованные в «толстых» журналах, авторские сборники, выпущенные в признанных издательствах, и тексты, опубликованные на электронных профессиональных поэтических площадках; 3) отбор по типу системы стихосложения: преимущественно тексты, написанные в форме свободного стиха, что соответствует современным европейским и американским тенденциям в стихосложении; 4) функциональный критерий: неприкладная поэзия (не рекламная, не юмористическая).

3

Данные из поэтического подкорпуса НКРЯ не привлекались, так как он сформирован по другим критериям (преимущественно силлабо-тоническая поэзия), что связано с его двусторонней направленностью: «Этот корпус должен был обеспечивать как потребности исследователей русского языка, так и потребности исследователей русской поэзии, в том числе стиховедов, заинтересованных в изучении формальных особенностей русского стиха – метрики, ритмики, каталектики, рифмы, строфики и т. п.» [Гришина, Корчагин, Плунгян, Сичинава 2009]. Учитывая, что современная англоязычная, в частности американская, поэзия написана преимущественно в форме свободного стиха, при отборе материала русскоязычной поэзии мы руководствовались критерием подобия по типу стихосложения.

4

Отметим, что в случае современных поэтических текстов, публикуемых в социальных сетях, возможна мгновенная интеракция с читателем, благодаря чему темпорально-пространственная дистантность поэтической коммуникации приобретает иной (по сравнению с напечатанным на бумаге текстом) характер.

5

Примечательно, что Ю. С. Степанов предложил определять дискурс как «возможный альтернативный мир» [Степанов 1995: 45].

6

На расслоение «я» также указал Ю. С. Степанов: «„Я“ как подлежащее предложения, „я“ как субъект речи, Я как внутреннее Эго, которое контролирует самого субъекта» [Степанов 1985: 218].

7

«Tu-центрическими» называются слова и конструкции, «семантика которых включает отсылку к адресату речи» [Падучева 2019].

8

Рассуждая об автокоммуникации, Р. О. Якобсон приводит соображение Ч. Пирса в отношении внутренних диалогов человека с самим собой, происходящих таким образом, «как если бы это был кто-то другой» [Якобсон 1985]. Посредством этого воображаемого Другого, по мысли Якобсона, речевое взаимодействие «захватывает и временные аспекты языковой коммуникации, связывая воедино прошлое, настоящее и будущее одного человека».

9

Подробнее об истории понятия поэтического субъекта и динамике субъективации в поэзии XX века см. в [Соколова 2019].

10

Историю становления и развития концепции эгоцентричности в языке и разновидности эгоцентрических единиц (‘indexical symbols’ у Ч. С. Пирса, ‘egocentric particulars’ у Б. Рассела, ‘dasein-designatoren’ у М. Хайдеггера, ‘shifters’ у О. Есперсена и Р. Якобсона, ‘mots auto-referentiels’ у Э. Бенвиниста и др.) см. в работе Ю. С. Степанова [1985: 230].

11

Это одновременно подтверждает значимость технологической революции для разных типов дискурсов, включая художественный дискурс, и позволяет проследить противоположный вектор, направленный в диахронию, к синкретичным истокам искусства, когда границы между автором/исполнителем и зрителем были достаточно зыбкими и часто смещались (например, ритуально-обрядовое творчество, римские сатурналии и средневековые мистерии).

12

«Невозможно вообразить человека без языка и изобретающего себе язык. Невозможно представить себе изолированного человека, ухитряющегося осознать существование другого человека. В мире существует только человек с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом, необходимо принадлежит самому определению человека <…> Именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект, ибо только язык придает реальность, свою реальность, которая есть свойство быть,– понятию „Ego“ – „мое я“» [Бенвенист 1974: 293].

13

Подробнее о влиянии перформативного поворота на культуру и поэзию см. [Бахманн-Медик 2017; Фещенко 2022б; Соколова 2024].

14

О новых прагматических и когнитивных измерениях современной поэзии в технологическом пространстве новых медиа см. [Самостиенко 2021].