Полная версия

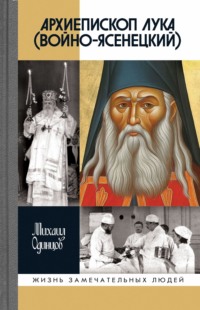

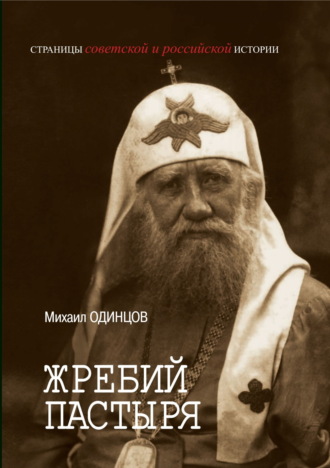

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925

• государственная церковь,

• «терпимые» (иностранные, инославные и иноверные) религии, церкви и исповедания,

• непризнаваемые («гонимые», «запрещенные») религии, церкви и исповедания.

В Российской империи существовала тесная, до нераздельности, связь между светской властью и государственной церковью – Христианской Православной Кафолической Восточного исповедания[18]. Церковь была интегрирована в государственную систему в качестве одного из учреждений «полезных государству» и предназначенных «служить его целям»[19]. Именно поэтому церковь, как социальный институт, не имела отдельного правового статуса и не обладала единой общеимперской собственностью. Используемые церковью культовые здания и другие помещения, культовое и иное имущество в своей подавляющей части были собственностью государства, которое к началу XX в. почти полностью экспроприировало когда-то бывшую самостоятельной церковную собственность. Имущественными правами, но весьма ограниченными, обладали лишь так называемые церковные установления: монастыри, архиерейские дома, учебные заведения, приходы. Они не могли самостоятельно совершать те или иные сделки материально-финансового характера в отношении «церковной собственности», а лишь при получении разрешения от местных или центральных властей, и должны были ежегодно отчитываться о своих доходах и расходах.

На Российскую православную церковь было возложено исполнение множества государственных функций и обязанностей, среди которых:

• запись актов гражданского состояния,

• предоставление разнообразных сведений для земств, статистических и архивных комитетов, других гражданских и военных ведомств,

• сбор пожертвований на государственные, общецерковные и общественные нужды,

• призрение неимущих и незащищенных слоев населения,

• управление не только духовными учебными заведениями (академиями и семинариями), но и низшими мужскими и женскими училищами, начальными школами,

• преподавание Закона Божьего как обязательного предмета в государственных и частных учебных заведениях,

• обслуживание религиозных потребностей верующих в армии и на флоте,

• работа в пенитенциарных учреждениях,

• мировоззренческая и нравственная цензура проповедей, печатных (светских и церковных) изданий и публичных выступлений,

• контроль за исполнением подданными религиозных предписаний и норм религиозного законодательства,

• проправительственная политическая пропаганда, борьба с инаковерием и инакомыслием, свободомыслием и атеизмом, ересями и расколами,

• миссионерство и религиозная проповедь в национальных районах с целью православизации и русификации местного населения.

Отношения между Русским государством и Русской церковью, глубоко пронизанные «началами византинизма» с его идеологией симфонии (союза), закреплены были в специальной главе Основных государственных законов Российской империи («О вере»). В соответствии с ней Российская церковь, признавалась «господствующей» и «первенствующей». Ее возглавлял император Российский, который должен был исповедовать исключительно православную веру. Он выступал в роли верховного защитника и хранителя догматов господствующей веры и блюстителем правоверия и «всякого в Церкви святой благочиния». Управление церковью осуществлялось через Святейший правительствующий синод, а его обер-прокурор, будучи «оком государевым» и непосредственно назначавшийся императором, имел неограниченные возможности влиять на высшие церковные структуры. По существу, именно он определял текущую политику государства в отношении Православной церкви[20].

Используя религиозно-церковные структуры в своих политико-идеологических и социальных целях, государство в ответ создавало для церкви условия наибольшего благоприятствования, поддерживая ее материально, организационно и морально. В правовом отношении интересы Российской церкви защищены были более чем тысячью статей в Своде законов Российской империи.

Господствующее положение Православной церкви выражалось не только в особом характере ее управления, но и в ряде имевшихся только у нее привилегий: исключительное право свободной проповеди среди населения, а миссионерство было вменено ей в обязанность; запрещено и даже уголовно наказуемо было «отпадение» от православия. Переход из одного «терпимого» исповедания в другое требовал разрешения властей, а для официального оформления перехода в православную веру необходимы были лишь письменное заявление и регистрация в метрической книге. Сохранялась установленная еще в 30-х гг. XIX в. разветвленная система льгот для православного духовенства, как «второго сословия» государства Российского: отмена телесных наказаний, освобождение от подушной подати и ряда повинностей, в том числе от военной службы, и т. д.

Церковь обладала широкими налоговыми льготами и имела монопольное право на производство и продажу церковных свечей, что составляло большую часть церковных доходов. Кроме того, государство стремилось возложить во все больших масштабах обязанность по содержанию духовенства на верующих, устанавливая в правовой форме источники церковных доходов, как то: обеспечение земельными наделами и помещениями принтов, плата за обязательные требы, натуральные сборы в пользу причта и пр.

Государство также оказывало церкви значительную финансовую помощь, выплачивая пособия и государственные пенсии не только духовным лицам и причетникам, но и преподавателям и воспитателям духовных учебных заведений. Если в 1897 г. из казны на нужды Православной церкви было отпущено 19,8 млн рублей, то в 1905 г. – 29,3, в 1914 г. – 53,9, а в 1917 г. – 65,3. Причем, реальные расходы на нужды церкви не исчерпываются этими цифрами, поскольку выделяемые бюджетные средства нередко проходили по другим статьям.

В России сохранялось одно из наиболее тесных в сравнении с другими странами Европы переплетение религиозных (православных) и правовых норм. Само уголовное право подтверждало многие религиозные запреты и применяло меры церковного наказания (покаяние, заключение в монастырь). Законодательными нормами обеспечивалось исполнение подданными религиозных предписаний и обрядов. Особый порядок применялся в расследовании и разбирательстве гражданских и уголовных дел в отношении священников и духовных учреждений. Свод уставов о предупреждении и пресечении преступлений, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных, Уголовное уложение обеспечивали правовую охрану религии и церкви, возлагая соответствующие обязанности на «места и лиц, имеющих начальство по части гражданской или военной».

Специальный раздел Уложения о наказаниях «О преступлениях против веры и о нарушениях ограждающих оную постановлений», состоявший из 65 статей, предусматривал за данную категорию преступлений наказания от 4 месяцев тюрьмы до 15 лет каторжных работ. Конкретизируя, укажем, что за «богохульство или поношение Православной церкви и ее догматов», а также «вообще веры Христианской», в храме или во время общественного богослужения полагались каторга или ссылка на поселение. «Хула» на религию «в печати, письме или изображении» каралась ссылкой на поселение, а за «поношение установлений или обрядов церкви Православной или вообще христианства» и богослужебных предметов полагалось заключение в тюрьму сроком на 6 месяцев. Лицо, «совратившее» православного на уход в другое христианское исповедание (инославие), закон велел заключать в крепость на срок до трех лет, а если это было совершено с насилием, полагалась ссылка на поселение. То же касалось родителей или опекунов, которые против правил крестили детей в инославие: они подвергались заключению в крепость или аресту до одного года.

Хотя Уложение о наказаниях подвергалось некоторой редакции на протяжении XIX–XX вв., но оно продолжало нести в себе генетическую зависимость от Соборного уложения 1649 г., сохраняя нетерпимость, диктат над совестью и убеждениями людей, суровые наказания за несоблюдение «законов о вере»[21].

Можно по-разному относиться к политическим воззрениям российских социал-демократов, но спорить и не соглашаться с ними трудно, когда их лидер В.И. Ленин (Ульянов) в брошюре «К деревенской бедноте» (1903) писал: «Только в России да в Турции из европейских государств остались еще позорные законы против людей иной, не православной веры, против раскольников, сектантов, евреев. Эти законы либо прямо запрещают известную веру, либо запрещают распространять ее, либо лишают людей известной веры некоторых прав. Все эти законы – самые несправедливые, самые насильственные, самые позорные» [22]. В последней трети XIX в. преследования за несоблюдение этих «позорных законов» носили массовый характер.

Безусловно, сформировавшийся и законодательно закрепленный союз Православной церкви и государства был обоюдо-желательным. Каждая из сторон искала в нем для себя выгоды и стремилась его поддерживать и укреплять. Но, конечно, союз этот де-факто не был равноправным, и провозглашаемая «симфония» скорее была чаемой иллюзией, нежели реальностью. «Ведущей» силой в этом союзе выступало государство, а церковь была «ведомой» и полностью зависимой от государства.

Глава 2

Начало епископского служения. 1897–1907

Люблинская епархия

По решению Святейшего синода наречение и посвящение в епископский сан архимандрита Тихона должны были состояться в Санкт-Петербурге. 18 октября 1897 г. в здании Синода под началом митрополита Санкт-Петербургского Палладия (Раева) в присутствии еще четырех архиереев состоялось наречение Тихона во епископа. По исстари заведенному порядку новонарекаемого архимандрита вывели из алтаря два архимандрита в мантиях, ключарь нес блюдо со святым крестом, а иподиакон – чашу со святой водой. Архимандрит Тихон, приняв благословение собравшихся святителей, встал перед столом. Секретарь Синода зачитал указ о его избрании епископом Люблинским. Архипастыри свершили краткое молебное пение. Митрополит Палладий, произнося краткую сугубую ектению[23], поминал на ней «всечестного архимандрита Тихона, новоизбранного во епископа богоспасаемого града Люблина».

В своем ответном слове, исповедуя прожитую жизнь свою и излагая настроения, мысли и чувства в связи со вступлением на путь епископского служения, Тихон говорил:

Да не подумает кто-либо при этом, что мне совсем не ведома трудность епископского служения. Конечно, неведома она мне на опыте, на деле, но научен и знаю, что епископство воистину есть бремя. Когда-то, в дни ранней юности, епископское служение представлялось мне – да и мне ли одному! – состоящим из почета, поклонения, силы и власти… Ныне разумею, что епископство есть прежде и более всего не сила, почесть и власть, а дело, труд, подвиг… И истинная жизнь епископа есть постоянное умирание от забот, трудов и печалей.

Труди сии и печали епископского делания усугубляются в той области нашего Отечества, в которую поставляюсь я архиереем… И у нас в Холмской Руси почти 300 лет овцы «не имели истинных пастырей», они разорялись и «блуждали по высокому холму» и сделались добычею чуждых пастырей, которые «правили ими с насилием и жестокостями», о благе их не заботились и лишь «ели тук их и волною их одевались»…

И вот теперь и приходится отыскивать потерявшихся овец, возвращать угнанных, перевязывать пораненных, укреплять больных, сокрушать разжиревших и буйных (Иез. 16) и вести борьбу с похищавшими овец. Не думаю, чтобы это было легко для всякого и наипаче для меня…

Здание Синода. Петербург. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Зал заседаний в Синоде. Петербург. Начало XX в.

[Из открытых источников]

Троицкий собор Александро-Невской лавры. 1860-е

[Из открытых источников]

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладождский Палладий (Раев). 1890-е

[Из открытых источников]

Верую и исповедую, что возложением святительских рук ваших будет и мне сообщена благодать Божия, которая уврачует мою немощь и восполнит мою скудость.

…Уповаю также, что руководитель и покровитель мой владыка Флавиан и впредь не оставит меня своею любовию, своими мудрыми и опытными советами и отеческими указаниями.

Уповая на все сие, я и не отметаю ныне благодати епископства и дерзаю глаголати Вашему Святейшеству: се раб Господень: буди мне по глаголу вашему[24].

После речи было провозглашено многолетие всем присутствующим архипастырям и нареченному во епископа архимандриту Тихону. Митрополит Палладий благословил нареченного крестом и окропил его святой водой.

На следующий день, теперь уже в Троицком соборе Александро-Невской лавры, Тихон был возведен в епископское достоинство. Митрополит Палладий вручил хиротонисанному епископу архипастырский жезл и произнес напутственное слово. По традиции новому епископу от имени императора Николая II был пожалован полный комплект архиерейского облачения и митра.

Епископ Люблинский Тихон (Беллавин). Конец XIX в.

[Из открытых источников]

Еще некоторое время епископ Тихон оставался в столице, служа в различных храмах, отдавая визиты и встречаясь с различными людьми.

В начале ноября Тихон выехал на место служения, по пути посетив г. Торопец. Он, как всегда бывало в его приезды, остановился в родном доме, где проживала его старушка-мать. Епископ пробыл в городе детства пять дней, и все они были заполнены участием в богослужениях в храмах, посещением строящегося нового здания духовного училища, встречами с духовенством и старыми знакомыми.

Затем Тихон направился в Варшаву, чтобы официально представиться в своем новом качестве архиепископу Флавиану (Городецкому). Теперь он был соработником правящего архиерея, который продолжал политику возрождения православия в епархии путем строительства новых храмов, причем не только в городах, но и на селе, учреждая там все новые и новые православные приходы, активно устраивая в церковно-приходских школах домовые храмы. Именно при нем началось возведение в Варшаве Александро-Невского собора. Архиепископ Флавиан был нетерпим в части сохранения в православных храмах, бывших ранее униатскими, элементов униатской обрядности, а в богослужении воссоединившихся приходов церковных обычаев с «остатками униатства». К этому же он призывал и своего викария.

Спасо-Преображенский собор. Люблин. 1891

[Из открытых источников]

Наконец, спустя пять недель после отъезда в Санкт-Петербург, 17 ноября 1897 г., Тихон возвратился в Холм, который, несмотря на свою древность и знаменитость, в конце XIX в. был всего лишь уездным городом Люблинской губернии. Он располагался в низине, а над ним, на высокой горе, стоял заметный еще при подъезде к городу кафедральный собор.

Соборный колокол возвестил жителям о приезде нового владыки. На перроне, несмотря на ранний час, епископа встречала с традиционными хлебом и солью делегация от городских властей и духовенства. Общий звон городских церквей сообщил о выезде епископа с вокзала. Возле кареты епископа два верховых стражника. Все двинулись к Рождествено-Богородицкому собору. Преосвященный вошел в храм, полный учащими и учащимися всех учебных заведений, лицами начальствующими и народом. У царских врат владыка преклонил колени перед чудотворным образом Холмской Божией Матери и приложился к святыне. Повернувшись лицом к народу, Тихон благословил собравшихся, призвав всех к совместному служению на благо Холмской церкви. Знакомство с новыми соработниками церковными продолжилось в Архиерейском доме, где каждый имел возможность представиться и поздравить владыку с вступлением на кафедру.

Первой поездкой Тихона по епархии стало посещение 6–7 декабря, в день тезоименитства императора Николая II, кафедрального города Люблина. После литургии был совершен молебен святителю Николаю и провозглашено многолетие Царствующему Дому. Преподав благословение своей новой пастве, епископ Тихон совместно с начальником губернии посетил тюремную и госпитальную церкви, мужскую гимназию.

Февраль – март наступившего 1898 г. привнесли изменения в жизнь Варшавской епархии. Указом Синода от 21 февраля архиепископ Флавиан был переведен на служение в Грузию. Поговаривали, что причиной перевода были некие трения с варшавским генерал-губернатором князем Александром Константиновичем Имеретинским, который более «благоволил» полякам, нежели русскому населению. 27 февраля Флавиан приехал в Холм с прощальным визитом. Здесь его чествовали в семинарии, поскольку именно с его именем были связаны благотворные преобразования в ней, и которую Флавиан когда-то возглавлял в течение шести лет. В конце марта на Варшавскую кафедру прибыл новый архипастырь – бывший архиепископ Виленский Иероним (Экземплярский). О нем ходили слухи, что он «большой барин, чудный певец, живший с некоторой роскошью», да к тому же «недолюбливавший монахов».

За пару недель до Пасхи Тихон выехал с объездом церквей в нескольких уездах Люблинской губернии: села и городки, храмы и молитвенные дома, монастыри и скиты, богослужения, проповеди, крестные ходы и встречи, встречи, встречи… Не забывал Тихон поддержать различного рода религиозно-общественные инициативы. К примеру, в заседании Холмского православного Свято-Богородицкого братства, по благословению епископа, действительным членом братства была принята настоятельница Арзамасского Алексиевского женского монастыря Евгения – родная тетка архимандрита Сергия (Страгородского), тогдашнего помощника начальника Православной духовной миссии в Китае, а в будущем – патриарха Московского.

Правда, поездку по епархии пришлось срочно прервать после получения телеграммы от архиепископа Иеронима. Визит владыки в Холм был кратким по времени, но насыщенным по содержанию. В сопровождении своего викария Иероним посетил множество храмов, духовные школы и училища, братства, свечной завод.

После отъезда правящего архиерея епископ Тихон продолжил объезд епархии. Осмотрел еще с 70 приходов. Впервые он посетил монастыри, находившиеся в епархиальных границах: Леснинский женский, Антониевый и Яблочинский мужские. И везде служил: где всенощную, где литургию, где молебен с крестным ходом. Уделяя особое внимание школьному делу, посещал монастырские, церковно-приходские школы, испытывал знания воспитанников, ободрял и благословлял учащих и учащихся. На молитвенную память о своем визите дарил крестьянам крестики, грамотным и учащимся – книги религиозно-нравственного содержания.

Ближе к началу осени, завершив летние объезды приходов, храмов, монастырей и других учреждений епархии, Тихон вернулся в Холм. Дабы завершить знакомство с религиозно-церковной жизнью вверенной ему епархии, намечались новые планы епископских поездок исходя из того, что епископ уже успел объехать и осмотреть треть епархии, посетить 110 церквей и монастырей. Но неожиданно по городу поползли слухи о скором переводе Тихона на другую кафедру. Действительно, вскоре пришла телеграмма обер-прокурора Святейшего синода о перемещении епископа Тихона на новую кафедру – Алеутскую и Аляскинскую. Новость не обрадовала, скорее огорчила, но как монах, Тихон отнесся к ней исходя из принципа: «покоряюсь воле Божией, и начальства». Правда, вспомнились слова-предупреждения архиепископа Флавиана: «всячески избегать конфликтных ситуаций с женскими монастырями, особенно с игуменией Леснинского монастыря, даже если и чувствуешь себя во всем правым». Припомнился и неприятно поразивший его инцидент с игуменией Екатериной[25] во время посещения пару месяцев назад этого монастыря. Как это принято во всех российских епархиях, Тихон пожелал ознакомиться с приходно-расходными книгами монастыря. Но настоятельница обители неожиданно отказалась их предоставить, заявив владыке, что именно на ее средства обитель «процветает и благоденствует». Тихон пытался объяснить настоятельнице ее неправоту, но убеждения не подействовали и более того, игумения демонстративно «обиделась» на епископа. Как очень быстро выяснилось, вскоре после посещения Тихоном обители, игумения Екатерина отправилась в Санкт-Петербург. Здесь, пользуясь связями в Синоде и покровительством вдовствующей императрицы Марии Федоровны, она нашла управу на молодого «епископа-обидчика»! Да и замену ему предложила в лице настоятеля Яблочинского монастыря – архимандрита Германа (Иванова), умевшего ладить с женскими обителями и их настоятельницами. Об этой черте о. Германа впоследствии как-то ядовито обмолвился владыка Иероним, не желавший иметь викария, назначенного подобным образом: «Архимандрит Герман на монашеских юбках, как на парусах, выезжает».

Архиепископ Иероним предпринял попытку отстоять Тихона. Он даже посетил Леснинский монастырь, где в то время находился перед заграничной поездкой «для отдохновения и лечения» товарищ обер-прокурора В.К. Саблер и в разговоре с ним пытался убедить оставить Тихона на прежней кафедре, где у него все хорошо получается и есть взаимопонимание с начальственными лицами, духовенством и паствой. Но… решение не было изменено, тем более, что доклад Синода о переводе Тихона уже ушел на подпись государю… Кто ж его отзовет? Да и вообще, успокоил архиепископа Саблер: «Если бы Тихона не перевели в Америку, то к началу года назначали бы на вновь открывающуюся Владивостокскую кафедру». Саблер пригласил в Леснинский монастырь и Тихона для беседы о новом назначении. Пытаясь сгладить ситуацию, «делал комплименты», указывал на необходимость «обновления» Американской кафедры, обещал в будущем и на «том свете» безусловную поддержку начинаниям Тихона.

И вновь хлопоты о сдаче дел по прежней епархии и подготовка к выезду на новое место служения. Тихон прощается с епархией. Проводит последние службы в Холмском соборе, в семинарии, в других храмах и учреждениях епархии, на которые собираются тысячи богомольцев, переживавших отъезд полюбившегося им владыки. Наконец, 10 октября он сдает «движимое и недвижимое имущество» Архиерейского дома и наличествующие денежные суммы в количестве 463 рублей 31 копейки.

На следующий день, 11 октября, в зале уездного собрания был устроен прощальный обед в честь отъезжавшего архипастыря. Он запомнился его участникам обилием произнесенных речей, в которых, конечно, превалировала грусть в связи со столь скорым расставанием. В своем ответном слове Тихон поблагодарил всех за проявленные к нему чувства, и завершил свой тост следующими словами:

Когда я почти семь лет тому назад впервые подъезжал весною к неведомому для меня Холму, была ненастная погода, стоял туман, застилавший Холм. Но вскоре из-за туч прорвался луч света и осветил Холм с его дивною, святою горою. Нечто побольше было и в моих отношениях к Холму. Я не знал ни его, ни общества, живущего в нем. Но чем больше я знакомился с ним, тем более светило солнце любви, понимания, взаимного доверия. Да здравствует же это солнце любви Христовой и да согревает оно Холм и его святую гору во век веков[26].

В завершении прощания с кафедрой Тихон наносит визит правящему архиерею в Варшаву. Далее путь его лежал в Санкт-Петербург. По дороге епископ останавливается на несколько дней во Пскове. Здесь он уже думает об Америке и начинает собирать свою «команду» из псковских «знакомцев» по семинарии. Заехал он и в Торопец, где находился с 18 по 23 октября, чтобы проведать болеющую мать и поклониться могиле отца и братьев [27].

Исаакиевский собор. Санкт-Петербург. 1890

[Из открытых источников]

Находясь в столице, Тихон изучает синодские дела по Алеутской епархии, знакомится с разнообразной и весьма значительной перепиской, с хозяйственным состоянием епархии, с личными делами священно- и церковнослужителей. Выясняется, что на конец 1898 г. епархия состояла из трех благочиний: Ситхинского, Уналашкинского и Нью-Йоркского, включавших в себя 29 приходов и 55 церковных школ. Общее число прихожан составляло около 28 тысяч человек. Их религиозные потребности обслуживали 42 священнослужителя и 25 псаломщиков. С 1896 г. выходил дважды в месяц журнал «Американский православный вестник».

Саблер пользуется присутствием Тихона в столице и привлекает его к службам в столичных храмах, к синодским делам. В частности, приглашает поучаствовать 1 ноября в Исаакиевском соборе в хиротонии архимандрита Германа (Иванова) во епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.