Полная версия

«Сталинский питомец» – Николай Ежов

Однако в 1930-х годах в партийных кругах высказывались и иные мнения о «революционном» прошлом Ежова. Бывший кандидат в члены Политбюро Павел Постышев, будучи арестованным, говорил своим сокамерникам: «Кто же не знал в узких кругах партии, что Ежов в белорусских лесах в 1917–1918 годах занимался тем, чем занимался Сталин в Закавказье после первой русской революции – бандитизмом и грабежами»36. Конечно, легендой является и активное участие Ежова в революции 1917 года в Петрограде, как об этом иногда пишут37.

Так чем же в действительности занимался в Витебске Ежов? Архивные материалы, выявленные Институтом истории партии при ЦК КП(б) Белоруссии, подтверждают лишь сам факт его службы в 5-х артиллерийских мастерских. Однако приказом по мастерским от 27 мая 1917 года младший мастеровой Ежов был снят с довольствия по болезни. Следующее упоминание о Ежове мы встречаем лишь в приказе от 6 ноября 1917 года, где он уже числится на работе в канцелярии в должности писаря и назначается в очередное дежурство по мастерским (вышел ли он на это дежурство, не известно). И, наконец, в приказе по 5-м артиллерийским мастерским от шестого января 1918 года по строевой части говорится: возвратившегося по выздоровлению из сводного полевого запасного 708-го госпиталя старшего писаря Николая Ежова «зачислить на провиантское, приварочное и чайное довольствие с 7-го сего января», и тут же в параграфе 6 этого же приказа: «уволенного по болезни в отпуск ст. писаря Николая Ежова исключить из списков мастерской, провиантско-приварочного, чайного, мыльного и табачного довольствия с 8-го сего января, а денежного с 1 февраля с.г.»38. Как видим, Ежов лишь один день мелькнул на службе и тут же убыл в отпуск, получив деньги за период до первого февраля. Больше в мастерских, да и на военной службе его не видели. Сам же Ежов указывает время окончания своей военной службы – май 1917 года – и добавляет, что после этого, «фактически не демобилизованный вел работу в партии и совете»39. Как видим, у Ежова с мая 1917 по январь 1918 года была уйма свободного времени, да и после увольнения в отпуск по болезни еще неизвестно, когда и куда он выехал из Витебска. По крайней мере даже в анкете, заполненной позднее, Ежов, не указал, чем он занимался с января по май 1918 года40. Так что о его участии в «революционных» налетах и о том, что это за «Красная Гвардия», в которой он состоял, стоит еще поразмыслить.

В мае 1918 года Ежов встретился со своей семьей, эвакуировавшейся в Вышний Волочёк Тверской губернии. Здесь он получил работу на стекольном заводе Болотина. Стал членом заводского комитета, а с июня 1918 по апрель 1919 был членом районного комитета. Его отец умер в 1919 году здесь же, в Вышнем Волочке. «В начале 1919 года, – пишет в автобиографии Ежов, – мобилизован на колчаковский фронт»41. Однако повоевать «на колчаковских фронтах» ему не довелось, слесарем-механиком его зачислили в батальон особого назначения в городе Зубцов. Затем с мая 1919 года он служил в Саратове в запасном электротехническом батальоне, где возглавил партийную группу и стал секретарем партячейки военного района (городка). В архиве сохранилась карточка на красноармейца 3-го взвода электробатальона, составленная в июле 1919 года. В графе «адрес» указано: Петроград, улица Подольская, дом 3, квартира 4, Степанида Васильевна Ельцова42. Можно предположить, что по этому адресу Ежов жил в Петрограде в предыдущие годы, а вот кем Ежову приходилась Степанида Ельцова – неясно.

Двадцать лет спустя Владимир Константинов, эвакуировавший батальон из Петрограда в Саратов, рассказал на допросе: «И вот в 1919 году является ко мне такой шпингалет в порванных сапогах и докладывает, что прибыл и назначен ко мне политруком. Я спросил его фамилию, он ответил – Ежов»43.

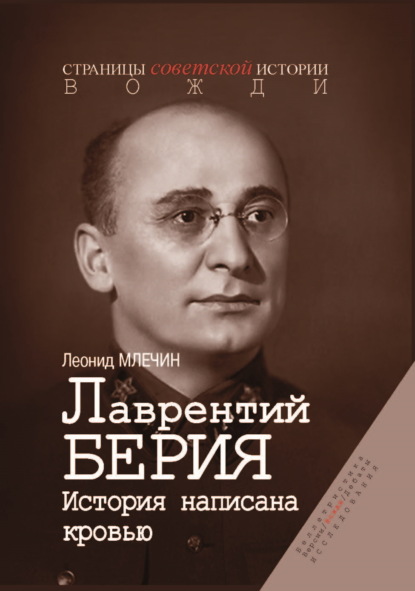

Солдаты радиотехнической роты отбывают на фронт

(Ежов в середине первого ряда). Казань. Июнь 1920. [РГАСПИ]

Они подружились и прослужили вместе до 1921 года. В августе 1919-го, после эвакуации в Казань, Ежов был назначен военным комиссаром радиотелеграфной школы РККА второй радиобазы, что свидетельствует об исключительно политическом и агитационном характере этой работы. Его образ ярко описывает А. Фадеев: он активно участвовал в сражениях, например в атаке на деревню Иващенково, где он был ранен тремя осколками снаряда, один из которых попал ему в челюсть. «Тяжелое ранение надолго вывело Ежова из строя. На всю жизнь у него остался шрам правее подбородка». Писатель не скупится, рисуя портрет Ежова того времени: «очень еще юный, чернявый парень с густыми черными бровями; мечтательное выражение глаз при сильной складке губ, – лицо одухотворенное, волевое»44.

В феврале 1920 года Ежов получил взыскание от военного трибунала Резервной армии, к которой относилась его база, за недостаточную бдительность, из-за чего в школу было принято несколько дезертиров. Это упущение не повлияло на его карьеру, и в мае он был назначен военным комиссаром радиобазы в Казани45. Хотя его дисциплинированность и усердие в исполнении приказов уже были замечены, его политическая репутация все же была запятнана. В 1936-м при обмене партбилета, заполняя регистрационный бланк, Ежов указал, что он принадлежал к «Рабочей оппозиции» внутри коммунистической партии, но порвал с ней перед Десятым съездом партии в марте 1921-го. Четыре года спустя, перед судом, он говорил, что только сочувствовал оппозиции, добавив, что никогда не был ее членом, а после критических выступлений Ленина в марте 1921 года осознал свои заблуждения и стал придерживаться ленинской линии46. Однако дружеских связей с лидерами «Рабочей оппозиции» он не порывал. А своими корнями эти настроения уходили в дореволюционное прошлое Ежова. Будучи арестованным, чекист С.Ф. Редене показал, что по крайней мере один раз в частном разговоре Ежов хвастался, что когда-то пошел против Ленина и участвовал в полуанархистском движении Яна Махайского47 против интеллигенции – «махаевщине»48. Этот след тянулся за Ежовым всю его жизнь. Своим помощникам по ЦК в середине 1930-х Ежов жаловался, «что ему не раз уже напоминали и ставили в вину 1921 год, когда он примыкал к “рабочей оппозиции”»49.

Удачный этап в карьере Ежова наступил, когда в апреле 1921-го он стал членом бюро и заведующим отделом агитации и пропаганды одного из районных комитетов партии Казани, а в июле получил такую же должность в Татарском обкоме партии. Примерно в это же время он был демобилизован из армии50 и избран в президиум Центрального исполнительного комитета Татарской АССР. В августе, устав от напряженной работы, он получил отпуск и путевку в один из санаториев Москвы для лечения. Затем по рекомендации Центрального комитета партии находился в Кремлевской больнице с 18 января по 13 февраля 1922 года для излечения колита, анемии и катара легких51. Ясно, что тогда он уже был замечен и, по-видимому, в Москве встречался с влиятельными работниками аппарата ЦК Лазарем Каганович и Менделем Хатаевичем, которых, возможно, знал еще с Белоруссии52. В результате он получил руководящий пост: 15 февраля 1922 года секретариат ЦК назначил его ответственным секретарем Марийского обкома партии53. Так как это назначение было довольно значимым, можно предположить, что в это время у него состоялась первая в жизни встреча со Сталиным.

Н.И. Ежов (крайний справа). Казань. 1921. [РГАСПИ]

Н.И. Ежов. Начало 1920-х. [РГАСПИ]

Назначение Ежова в небольшой областной центр – Краснококшайск (в настоящее время – Йошкар-Ола) началось для него с очень крупных неприятностей. В марте бюро обкома избрало его лишь после первоначального отказа, а И.П. Петров, председатель облисполкома, с самого начала занял открыто враждебную позицию, главным образом потому, что Ежов относился к местному языку и культуре как к «национальному шовинизму». Биографы Ежова согласны в том, что «проявились худшие черты его характера», отмечая его «жажду власти, высокомерие, грубость». Он продемонстрировал чисто административный подход, отказываясь принимать во внимание национальные особенности этой автономной области. Даже инструктору из центрального аппарата партии не удалось успокоить волнения среди народа54.

С другой стороны, и сам Ежов тяготился пребыванием в глубинке. В письме к своим друзьям по «рабочей оппозиции» 21 сентября 1922 года он жаловался (орфография и пунктуация сохранены):

«…живу понимаеш-ли ты как “черт” – как таракан на горячей сковородке верчусь, делов до черта, а толку кажется мало. – Дыра скажу тебе здесь, так уж такой дыры не сыщешь наверное во всей РСФСР. Уж подлинно медвежий угол – ведь Краснококшайск (б. Царевококшайск) ты только подумай!

Вот черт возьми и позавидуешь Вам – все можно сказать блага культуры у вас под руками, а тут… э да ну ее к черту уж видно “долюшка” такая. А по правде сказать, так основательно понадоели эти “бухтаномии” пора-бы и на завод. А что то о заводе за последнее время стал скучать основательно пора-бы пора и на отдых, а то совсем можно разложиться в такой обстановочке»55.

В октябре 1922 года Ежов опять попросил об отпуске, снова жалуясь на чрезмерное напряжение сил: «С февральской революции не пользовался отпуском. В феврале месяце с [его] г[ода] прямо из больницы направлен в Мар[ийскую] область. Измотался вконец. В настоящее время болею чуть ли не 7 видами болезней». Бюро обкома согласилось с этой просьбой, предоставив ему месячный отпуск и отпускные в 300 миллионов рублей (для того времени это была небольшая сумма), «ввиду ряда серьезных болезней». Временно его замещал один из коллег56. Он проработал в Краснококшайске лишь семь месяцев.

Но вместо того чтобы отправиться прямо на курорт, Ежов вернулся в Казань, написав в письме: «Татария нравится мне больше Марландии»57. Оттуда он поехал в Москву, где в конце октября присутствовал на заседании ВЦИК. Как утверждают некоторые авторы, на этом заседании Ленин сфотографировался в окружении группы делегатов, и одним из них был Ежов58. Руководство ЦК согласилось не отправлять его обратно в Краснококшайск, а вместо этого, после месячного отдыха, направить на работу в другую область или перевести на другую работу. Дороговизна в Москве времен нэпа была ошеломляющей, и 6 ноября он написал, что «становится почти нетрудоспособным». Затем он отправился в Кисловодск – город-курорт на Северном Кавказе для лечения, хотя у него, как он жаловался в письме к другу, – «не было и медного гроша в кармане»59. 28 ноября он уже был в кисловодском санатории и, скорее всего, обратился с просьбой о продлении отпуска; в телеграмме, отправленной в тот же день, он просит руководство ЦК дать ему знать, если к его просьбе отнесутся положительно60.

Скорее всего, эта просьба была удовлетворена, и его отдых и лечение продолжились. Лишь 1 марта 1923 года на заседании Оргбюро и секретариата ЦК в Москве (с участием Сталина) Ежов был назначен ответственным секретарем Семипалатинского губкома партии на северо-востоке Киргизской (позднее Казахской) Республики61. Хотя сам Ежов на заседании не присутствовал, как это было в 1922 году, Сталин, вероятно, разговаривал с ним по поводу столь ответственного назначения. Ежов получил девять дней отпуска для поездки в Краснококшайск для передачи дел62. Девятого марта в письме бывшему коллеге по работе в Марийском обкоме партии П.Н. Иванову он писал, что слышал, будто «вы убрали Петрова», но, к его неудовольствию, комиссия Оргбюро вновь решила направить Петрова в Марийскую область63. Девять дней спустя Ежов написал, что отправляется в Семипалатинск64.

Так или иначе, Ежов превратил свой месячный отпуск в полугодовой. Создается впечатление, что в это время он был довольно слабым функционером, болезненным и не способным к интенсивной работе. Неудивительно, что о его работе в Марийской области были даны отрицательные отзывы: «Отсутствие достаточной теоретической подготовки и разностороннего организационно-практического навыка не дает возможности тов. Е[жову] сразу ориентироваться в особенно сложной обстановке на руководящем месте. Последнее подтверждается его первыми промахами на первых порах в Мар-области». Как особенность характера было отмечено также «некоторое упрямство, иногда граничащее со вспыльчивостью», вытекающее из «его тяги к единоличию». Ввиду недостаточной теоретической подготовки и «малого опыта руководящей работы», не рекомендовалось выдвигать Ежова на вышестоящие должности, а использовать на второстепенных ролях: заведующего Орготделом или отделом агитации губкома или же секретаря райкома партии65.

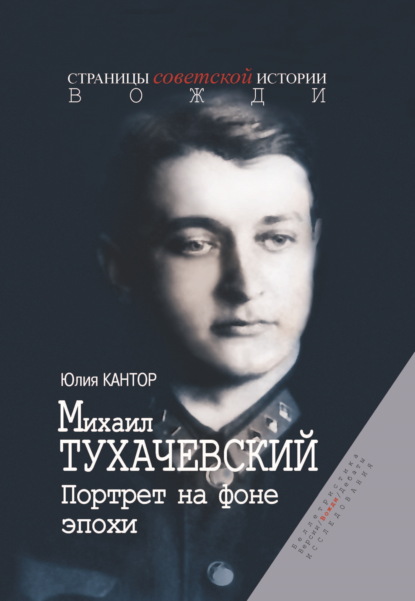

Однако к этим рекомендациям явно не прислушались, и 27 марта Ежов подтвердил свое прибытие в Семипалатинск и приступил к работе в качестве секретаря губкома партии66. Как утверждают его биографы, в своей новой должности он опять «проявлял своеволие» по отношению к секретарям райкомов67. Фадеев пишет, что в некоторых районах преобладали антинэповские настроения. Сторонники уравнительного «коммунизма для бедных» провозгласили независимую «Бухтарминскую Республику»68 в северо-восточном Казахстане, и Ежов вскоре обнаружил, что «среди руководителей губернии немало скрытых и явных врагов, сочувствующих восстанию и поддерживающих его». Он отправился во взбунтовавшиеся сельские районы без какой-либо военной охраны. Фадеев писал, что эта поездка была трудной и опасной, и мятежники покушались на жизнь Ежова. Но в конце концов мятеж удалось подавить мирными средствами69. На фотографии того времени Ежов показан впереди группы солдат, возвращающихся после подавления мятежа.

Примерно через год, в мае 1924-го, Ежов был избран делегатом XIII съезда партии70. В следующем месяце его переводят в Оренбург, где он возглавил Орготдел Киргизского обкома партии, что могло выглядеть как понижение в должности, если бы в ноябре того же года он не стал секретарем Киргизского обкома71. И здесь он также имел отрицательный опыт работы с местными функционерами. Как позже вспоминал один из бывших заключенных ГУЛАГа, Ежов был настолько не способен справиться с сильной местной троцкистской оппозицией, что прятался от нее на вокзале в салон-вагоне72.

Митинг после возвращения войск с подавления Бухтарминского восстания. 1923. [РГАСПИ]

В апреле 1925 года Киргизская республика была переименована в Казахскую, а столица перенесена в Кзыл-Орду. Этим же летом Ежов стал заместителем ответственного секретаря Казахстанского крайкома партии и заведующим Орготделом. Как указывает Фадеев, он проявил себя непримиримым противником концессий иностранных капиталистов, таких как британский бизнесмен Лесли Уркварт. Тогда же он самостоятельно изучал марксизм-ленинизм. Фадеев отмечает: «…с присущей ему исключительной работоспособностью он ночами сидел над книгами, овладевая теорией Маркса – Ленина – Сталина»73. В 1924 году Ежов указал в анкете, что знает основную марксистскую литературу. Кроме того, имеются свидетельства, что в течение двух месяцев два раза в неделю по вечерам он посещал занятия кружка марксистского самообразования74.

Карьера Ежова продолжалась. В декабре 1925-го он был избран делегатом XIV съезда партии в Москве, завершившего свою работу 31 декабря, а 18 января 1926 года секретариат ЦК известил Казахский обком, что Ежов направляется на годичные курсы марксизма-ленинизма при Коммунистической академии (комакадемии), где готовили профессиональных партийных функционеров.

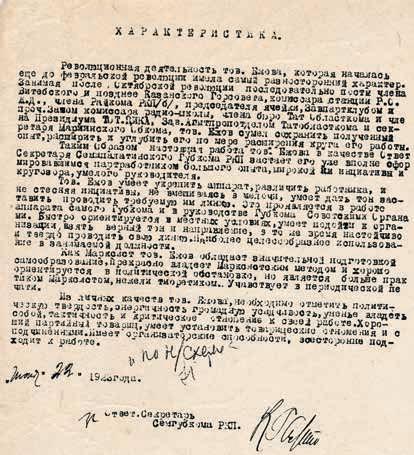

Характеристика, выданная Н.И. Ежову Семипалатинским губкомом РКП(б). 22 июня 1923.

[РГАНИ. Ф. 5. Оп. 98. Д. 148732/10790. Л. 21]

Ежов вернулся в Кзыл-Орду после съезда и 25 января отбыл в Москву, где перед ним открывались новые перспективы для продвижения75. Среди тех, с кем он вместе учился, были его будущий ближайший сотрудник Е.Г. Евдокимов и будущий глава Политического управления Красной армии Л.З. Мехлис76. Ежов завершил обучение в начале 1927-го, о его деятельности после окончания комакадемии в наших сведениях существует пробел. Российские биографы Ежова указывают, что в феврале 1927 года он был назначен инструктором Орграспредотдела ЦК ВКП(б)77. Возможно также, что в первой половине 1927 года он продолжил свою учебу, или же, как это было после окончания работы в Марийской области, пассивно ожидал нового назначения, находясь в распоряжении ЦК ВКП(б).

Зато точно известно, что в начале июля 1927-го, когда он проходил курс лечения кумысом в санатории в Шафраново неподалеку от Уфы на Урале, Орграспредотдел стал разыскивать его в связи с предстоящим назначением помощником заведующего78. Только 13 июля Ежов дал о себе знать, объяснив задержку операцией, которую ему сделали в Уфе. Хотя лечение должно было закончиться лишь 1 августа, он уехал в Москву на следующий день, 14 июля79. Оргбюро подтвердило это назначение 15 июля80. Назначение на должность произошло необычно быстро. Как сообщает Лев Разгон, именно Иван Михайлович Москвин – заведующий Орграспредотделом ЦК с февраля 192 681 – «нашел, достал, вырастил и выпестовал» Ежова: он вызвал «скромного и исполнительного секретаря отдаленного окружкома» в Москву и сделал его сначала инструктором Орграспредотдела, затем своим помощником и, наконец, своим заместителем82. Возможно, Москвин действительно сыграл решающую роль в выдвижении Ежова. Хотя не стоит забывать, что, прежде чем получить назначение в Орграспредотдел, Ежов был направлен в Москву на годичное как минимум обучение. И нет никаких сомнений, что накануне важного назначения он уже был знаком со Сталиным, так как последний считал необходимым хорошо знать своих аппаратчиков, особенно такого уровня.

Ежов стал заместителем заведующего Орграспредотделом ЦК ВКП(б) в ноябре 1927 года83. В этом важном качестве он был посвящен в тонкости кадровой политики партии. Его отдел занимался подбором и расстановкой номенклатурных кадров по всей стране и во всех отраслях (сферах деятельности). Более того, он осуществлял проверку деятельности партийных организаций на местах. В новой должности он стал делегатом XV съезда партии (декабрь 1927 г.) и XVI партийной конференции (апрель 1929 г.)84. Авторитет его настолько возрос, что секретарь Татарского обкома партии М.М. Хатаевич летом 1928 года обратился с просьбой, чтобы Ежов заменил его в этой должности: «Есть у вас, в ЦК, крепкий парень Николай Ежов, он наведет порядок у татар…» И хотя в ЦК, вероятно, были согласны с просьбой Хатаевича, по каким-то причинам новое назначение не состоялось85.

Н.И. Ежов. 1927.

[РГАНИ]

В центральной прессе имя Ежова появилось в августе 1929 года как одного из трех авторов – наряду со Львом Мехлисом и Петром Поспеловым – статьи в теоретическом журнале партии «Большевик» под названием «Правый уклон в практической работе и партийное болото». На примере «астраханского дела», когда «морально-бытовое разложение» партийной верхушки в Астрахани способствовало «усилению частного капитала в рыбной промышленности» и «капиталистические элементы мирно врастали» в систему советского аппарата, авторы доказывали, что «партийное болото» на данном этапе «больше всего переплетается с правым уклоном». То есть наряду с явными правыми уклонистами, в партии имелись и скрытые правые уклонисты – «партийное болото». Авторы статьи призывали вести борьбу с характерными проявлениями «партийного болота»: местничеством, делячеством и аполитичностью86.

В декабре 1929 года Ежов из Орграспредотдела был неожиданно для себя назначен на новую должность – заместителя наркома земледелия по кадрам87. Поначалу он воспротивился, полагая, что это понижение в должности и не знакомый ему участок работы. Написал заявление, скандалил в приемной у Сталина. Как позднее показал Ежов, Сталин «меня пожурил за мое нехорошее поведение и сказал, чтобы я работал»88. Наркомом земледелия был Яков Яковлев. Здесь впервые в жизни Ежову пришлось иметь дело с настоящими массовыми репрессиями. Когда в феврале 1930 года органы ОГПУ начали аресты и высылки сотен тысяч крестьян, названных «кулаками», Наркомат земледелия не остался в стороне. В июне-июле 1930 года партийная организация Наркомата земледелия выдвинула Ежова делегатом XVI съезда партии89.

В нескольких статьях этого периода Ежов подтвердил свой радикализм. В марте 1930 года он опубликовал статью «Город – на помощь деревне» о мобилизации ноябрьским (1929) пленумом ЦК ВКП(б) 25 тысяч рабочих для коллективизации сельского хозяйства, что он оценил как свидетельство помощи рабочего класса колхозному движению90. Другая статья, «Кондратьевщина в борьбе за кадры», вышедшая осенью того же года, была выдержана в духе борьбы с «вредительством в земельных органах» и сельскохозяйственной науке. Отметив недавние заслуги ГПУ в разоблачении вредительской организации в сельском хозяйстве, Ежов призвал бороться со старыми специалистами, в большинстве своем, по мнению автора статьи, реакционерами. Он даже привел любопытные выкладки распределения настроений в профессорско-преподавательском составе сельскохозяйственных учебных заведений. «Советски» настроенных среди них насчитывалось около 30 %, аполитичных или нейтральных было 25–30 %, их Ежов назвал полюбившимся ему словом «болото», остальные принадлежали к «реакционным группировкам, враждебно настроенным к советской власти». В статье Ежов утверждал, что необходимо принять серьезные меры к усилению пролетарской прослойки путем «социально-классового подбора» кадров в управленческих и земельных органах, в профессорско-преподавательском составе и среди обучающихся в сельскохозяйственных вузах. По его мнению, в этих организациях оставалось еще немало выходцев из «духовенства, купечества и дворянства». Одним из методов вредительства Ежов счел проводившуюся старыми спецами линию на универсальное сельскохозяйственное образование, отметив, что именно поэтому «реакционная часть профессуры» выступила против «узкой специализации» вузов, их дробления и передачи в различные ведомства91.

В статье «Некоторые вопросы подготовки и расстановки кадров», опубликованной в «Правде» в марте 1932, Ежов продолжал высказывать радикальные взгляды на образование. Он с удовлетворением отмечал, что «ушли в прошлое много-факультетные университеты, оторванные от производства», а их место заняли специализированные высшие учебные заведения, подчиненные хозяйственным наркоматам, неразрывно связанные с производством и способные подготовить инженеров по определенным специальностям за три-четыре года. Несмотря на сопротивление «реакционной части профессуры», как утверждал Ежов, 40–45 % учебного времени студенты стали проводить на предприятиях и, таким образом, «лекционная система все больше и больше уступает место активным методам учебы». Обильно цитируя в этой статье Сталина и Кагановича, Ежов писал: «Наши высшие учебные заведения превращены в своеобразные предприятия, выполняющие заказы народного хозяйства на подготовку необходимых ему специалистов»92.

Ежов вернулся на работу в партийный аппарат в ноябре 1930 года в качестве главы Распредотдела ЦК, одного из двух отделов, образовавшихся в результате разделения Орграспредотдела93. Это была ключевая должность по контролю над подбором и расстановкой партийных кадров. 21 ноября – через неделю после назначения – он был принят Сталиным в Кремле94. Тем самым он явно становился допущенным в ближний круг соратников Сталина. Четыре дня спустя по предложению непосредственного начальника Ежова в аппарате ЦК Лазаря Кагановича Политбюро разрешило ему присутствовать на своих заседаниях и получать все материалы, рассылаемые членам ЦК95. Другими словами, Ежов, хотя и не был членом ЦК, получал сведения о государственных и партийных делах наравне с членами Политбюро.

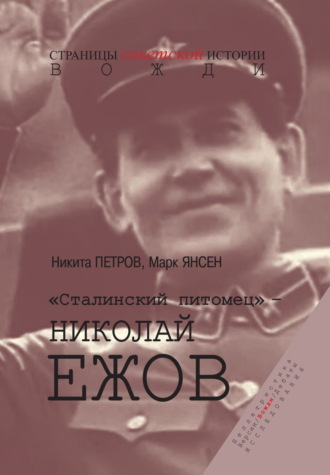

Девятого ноября 1931 года он снова был принят Сталиным вместе с Кагановичем, Молотовым и Ворошиловым; присутствовали также заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода, Э.П. Берзин и С.А. Бергавинов96.

Г.Г. Ягода. 1933. [Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. 1931–1934. М., 1934]

С.А. Бергавинов. 1936.

[РГАСПИ]

Два дня спустя Сталин подписал постановление Политбюро о добыче золота на Крайнем Севере. Было решено организовать государственный трест «Дальстрой» под непосредственным руководством Берзина и под контролем Ягоды и установить для треста жесткую программу добычи золота. Бергавинов, в качестве первого секретаря Дальневосточного крайкома партии, должен был изучить возможности использования ледоколов. А Ежову, Ягоде и другим было поручено «разработать льготы, которыми будут пользоваться как заключенные переселенцы, так и добровольцы за хорошую работу на Колыме (сокращение срока наказаний, восстановление в правах гражданства, обеспечение семей добровольно уехавших, повышение оклада и т. д.)»97. Так было положено начало печально известной системе принудительного труда на Колыме.