Полная версия

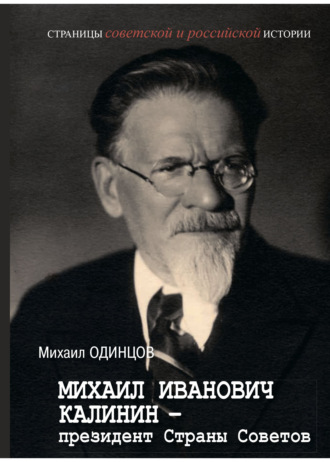

Михаил Иванович Калинин – президент Страны Советов

Усадьба семьи Д.П. Мордухай-Болтовского Тетьково

1910

[Из открытых источников]

Семья Д.П. Мордухай-Болтовского. Слева направо: Дмитрий, Иван, Петр (стоит), Д.П. Мордухай-Болтовской, Константин, М.И. Мордухай-Болтовская (Власова), Владимир и Александр (стоит)

1897

[Из открытых источников]

То ли барчуки, пожелавшие иметь напарника-одногодка, то ли мать, посетившая барыню, упросили принять Михаила в помещичий дом. Барыня поначалу давала ему небольшие поручения по хозяйству, а потом вовсе освободила от дел и дала ему поручение: быть рядом с детьми, во всем им помогая и от всего оберегая.

Ближе к осени мальчишки упросили отца послать Михаила учиться. Дмитрий Петрович числился попечителем начальной земской школы, что находилась в с. Яковлевском, в двенадцати верстах от Верхней Троицы. Генерал устроил мальчика и одновременно взял на себя все расходы по обеспечению его «харчами, чаем с сахаром, стиркой белья и лавкой для ночлега». Здесь и стал пасмурными зимними днями учиться Михаил чтению, письму, арифметике, закону Божьему. В волостной библиотеке прочитал почти все книги. Особенно понравились «Жития святых». Кое-что для чтения давала из своих книг и учительница – Анна Алексеевна Боброва. Полюбился Мише больше других поэт Николай Алексеевич Некрасов. Читая его, каждый раз задавался вопросом: откуда он так хорошо знал долю крестьянскую?

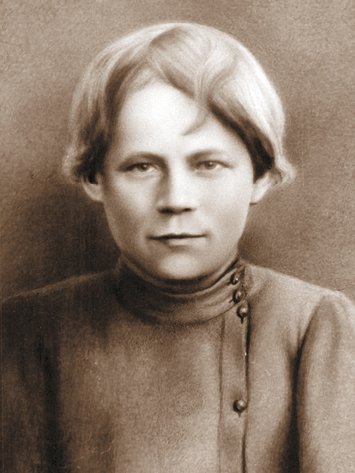

Миша Калинин

1885

[РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 32. Д. 49. Л. 1]

Анна Алексеевна Боброва – первая учительница М.И. Калинина

[Дом-музей М.И. Калинина]

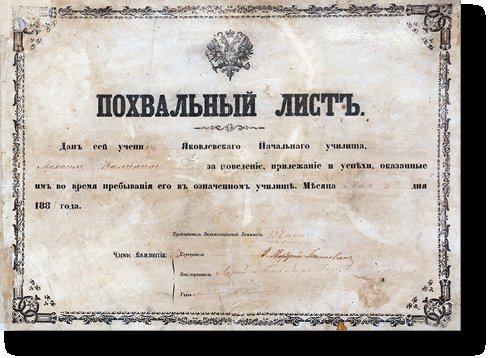

Курс обучения в школе был рассчитан на четыре года, но Михаил освоил «земскую премудрость» за два года. На экзаменах, а было это 1 мая 1889 г., даже член попечительского совета похвалил: «Головастый парень!» Домой Миша принес похвальный лист, который получил «за примерное поведение, прилежание и успехи, оказанные во время пребывания в училище»[20].

Похвальный лист, полученный Михаилом Калининым по окончании Яковлевского начального училища

1889

[ГЦМСИР. 45563/6]

Здание бывшего начального уездного училища в с. Яковлевском Тверской губернии

2023

[Из архива автора]

В советское время школьное здание в с. Яковлевское использовалось по назначению; некоторое время даже как школа-музей М.И. Калинина. Об этом свидетельствует сохранившаяся на стене табличка. Но в постсоветское время за ненадобностью закрылось и сегодня находится практически в бесхозном состоянии, превратившись в склад всякого ненужного хлама, медленно и неуклонно разрушаясь. Зарастает кустами и деревьями и территория, окружающая бывшее школьное здание.

Санкт-Петербург: «лакейский университет» в доме генерала Д.П. Мордухай-Болтовского

В начале осени 1889 г. Мордухай-Болтовские стали собираться в Петербург. Вместе с ними готовился к отъезду 14-летний Миша Калинин, которому была определена должность «мальчика для домашних услуг». Имперская столица ошеломила деревенского паренька. Огромные дома, широкие улицы, церкви, толпы разряженных людей, памятники – все это было так непохоже на тихую деревню. Пугливо сдергивал он шапку перед каждым, на ком был мундир с блестящими пуговицами, торопливо крестился на бесчисленные церкви и вообще на все дома, что были похожи на храмы. Казалось, никогда не привыкнуть к этому огромному и неуютному городу.

В Петербурге Мордухай-Болтовские жили в угловом доме, что выходил окнами на Рыночную площадь и Соляной переулок. Мишу поместили в небольшой комнатушке, где, кроме него, жили еще повар и лакей. Обязанности на нем лежали несложные – проснуться до барчуков, вычистить их обувь и одежду. Потом принести свежих булок, разбудить гимназистов Митю и Сашу, накормить их завтраком. Прибрать их комнату, погулять с барыниным пуделем.

Когда барчуки уходили в школу, а генерал отбывал на службу, у Михаила появлялись свободные минуты. Они были для него самыми счастливыми, поскольку он мог читать книги домашней библиотеки. Произведения Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева не только давали огромное наслаждение, они заставляли думать. Как-то случайно Михаил нашел на дальней полке альманах «Полярная звезда». С упоением читал о декабристах, шептал про себя запрещенные стихи Пушкина, рассматривал на обложке профили повешенных борцов против царя. Несколько позже Миша познакомился с произведениями Николая Васильевича Шелгунова. Прочитал все три тома сочинений и проникся к нему безграничным доверием. Такому писателю нельзя было не верить. Кто-кто, а выросший в деревне Калинин знал, насколько справедливы слова Шелгунова о том, что жизнь большинства крестьян страшная, что у них хлеба хватает только до нового года и что они вынуждены идти в наемные работники. Кулачество же для крестьянства – «ужасный и безжалостный пресс», «мертвая петля». Шелгунов видел выход из этого положения в крестьянской общине. Прав или не прав Шелгунов, Калинин в то время еще не мог разобрать. Утвердившись, что Шелгунову можно верить во всех вопросах, Калинин поверил ему и в вопросе о религии. Из его сочинений он узнал о тех преследованиях, которым подвергала Католическая церковь великие открытия Галилея, Коперника, Джордано Бруно, о вековечной борьбе религии и науки. Чем больше таких книг попадалось Калинину, тем больше убеждался он, что для Бога в мире просто не остается места. Михаил и сам не заметил, как это произошло, но ему стыдно вдруг стало своей прежней веры в Бога; и с тех пор он разве только, забывшись, по привычке поднимал руку, чтобы перекреститься. Произведения Шелгунова натолкнули Михаила на книги Белинского, Писарева, Чернышевского, Герцена. Особенно привлек его Герцен. «Былое и думы», «С того берега» он читал и перечитывал взахлеб.

Четыре года прослужил Михаил Калинин в доме Мордухай-Болтовского. Он понимал, что следовало сделать следующий шаг, найти свое призвание и место, теперь уже во взрослой жизни. В Санкт-Петербурге ему не раз приходилось бывать рядом с городскими заводами. Даже сами заводские ворота казались ему проходом в какой-то неведомый новый мир. И люди, которых он видел входящими и выходящими из заводских ворот, вселяли в него добрые чувства: от них веяло надежностью и мастерством, неспешностью и уверенностью. Ему захотелось стать одним из них. Пытался поспрошать знакомых: нельзя ли поступить на завод. Оказалось, нельзя: на одно свободное место десятки желающих. Генерал, к которому Михаил пришел со своей мечтой, молча выслушал, обещал помочь. Распрощались быстро, да не так быстро вошел Калинин в заводские ворота. Оформление на завод затянулось, а есть-пить надо было. Обратно к Мордухай-Болтовским гордость не позволяла проситься. После долгих мытарств устроился «кухонным мужиком» в доме баронессы Будберг. Помимо кухонной работы, баронесса возложила на него обязанность накрывать на стол, откупоривать вина, прислуживать гостям… К счастью, служба у баронессы была недолгой.

Трудовые будни: патронный и путиловский заводы

В 90-х гг. XIX столетия Россия переживала бурный промышленный подъем. Только на заводы и фабрики Санкт-Петербурга пришло свыше миллиона человек. В основном это были крестьяне из ближних и дальних мест: Тверская, Ярославская, Новгородская губернии. Жизнь этих «новых» рабочих была нелегкой. Тяжелый, изнурительный труд от зари до зари. Бесконечные штрафы снижали до минимума и без того нищенскую заработную плату. За малейшее проявление недовольства грозила тюрьма, ссылка, а то и каторга. Основная масса рабочих зарабатывала мало. Особенно тяжело приходилось молодежи и семейным. Жить приходилось в весьма стесненных обстоятельствах: в подвалах и полуподвалах, в бараках и землянках, снимая маленькие комнатки-клетушки, а то и просто угол за занавеской.

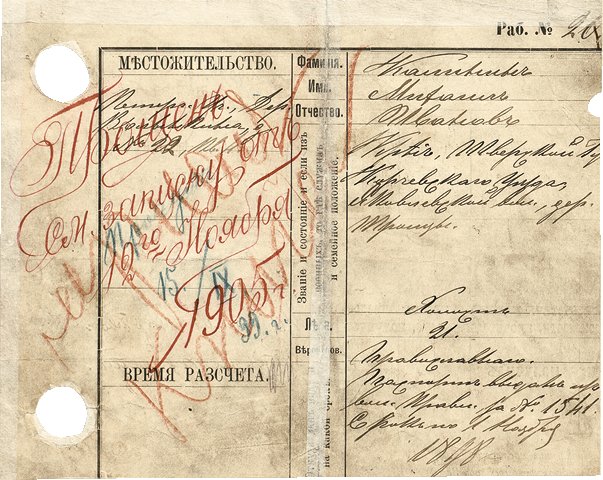

Холодным осенним утром 1893 г. Михаил, которому уже исполнилось 18 лет, в первый раз в жизни прошел через проходную казенного патронного завода в Старом арсенале. По протекции Марии Ивановны Мордухай-Болтовской он был принят учеником токаря, с зарплатой 8 рублей в месяц, в гильзовое отделение, размещавшееся на Литейном проспекте, д. 3. Проходил обучение у старого, опытного рабочего Ивана Ивановича Кулешова. Поначалу пришлось побыть «на побегушках»: принеси то, подай другое, подержи, да покрути. Михаил учился старательно, понимая, что настанет час и самостоятельной работы. Два с половиной года проработал Калинин в Старом арсенале, набираясь опыта и умений. Зарплату тратил на оплату съемного угла в старой квартире, питание, одежду[21]. Ему с трудом удавалось выкраивать несколько рублей, чтобы послать матери. Знал: там каждой копейке будут рады. Покупал газеты, с интересом их читая, особенно политические обзоры.

В апреле 1896 г. Михаил перешел на Путиловский завод. Это был действительно ЗАВОД! Ни одно другое предприятие столицы и за ее пределами не имело такой армии рабочих – 12 тысяч! В России оживленно велось железнодорожное строительство. Царское правительство готовилось к войне с Японией, а без железной дороги на Дальний Восток об этом и думать было нечего. На Путиловском делали паровозы и вагоны, прокатывали рельсы, отливали пушки. По рельсам, изготовленным путиловцами, путиловские же поезда везли отлитые путиловцами пушки. Везли из центра России к берегам Тихого океана. Делались на заводе и мирные станки, отливалась инструментальная сталь. Работы хватало, рабочих тоже. В основном на заводе работали вручную – труд тяжелый, изнурительный. Рабочий день продолжался не менее 12 часов, а подчас достигал 16 и даже 18 часов. Но в общем-то заработать тут было можно, если, конечно, сил не щадить и умение прикладывать. Вскоре Михаил в совершенстве овладел токарным делом, выполняя все более сложные задания. В пушечной мастерской, где он трудился, немного было таких смышленых работников. Отразилось это и на достатке рабочего: повысили заработную плату; приоделся, по воскресеньям ходил в крахмальной рубашке с «бабочкой». На жилье он устроился в ближней деревне Волынкино, где в основном проживали такие же, как и он, «путиловцы», да еще рабочие соседних текстильных фабрик. По вечерам он ходил во 2-е Нарвское вечернее училище для взрослых рабочих императорского Русского технического общества, где проучился три года.

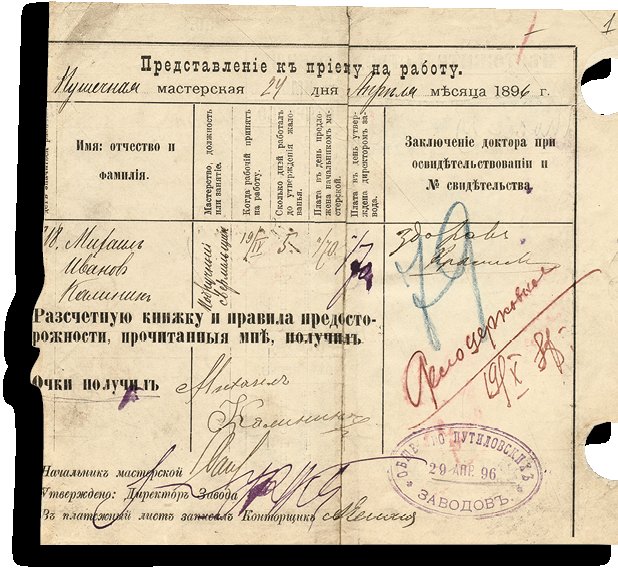

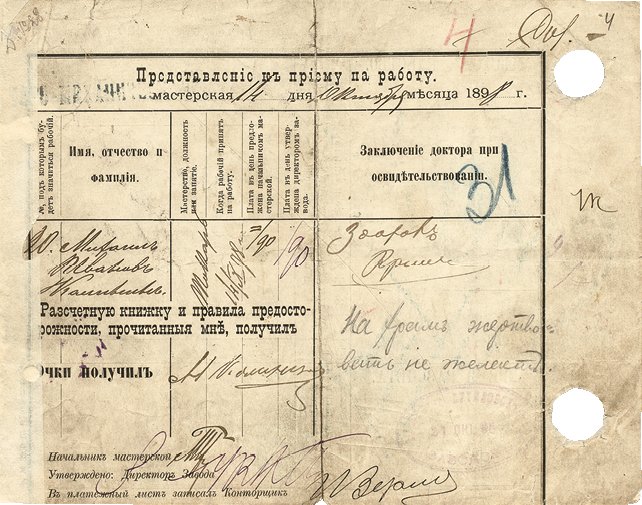

Представление к приему М.И. Калинина на работу на Путиловский завод

1896

[РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 9. Д. 1. Л. 1]

В период работы на заводе он впервые столкнулся с беседами на политические темы, с протестами рабочих, стачками. Однажды нашел в кармане своей куртки листовку, в которой было написано: «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Подумалось: есть, оказывается, такой союз! Но где он, кто в него входит? Даже представил на минуту, что, может, рядом есть настоящие – не книжные – революционеры!

Действительно, в 1890-х гг. в Петербурге одновременно существовали несколько рабочих кружков, руководили ими те, кого именовали «марксисты». Чаще всего это были студенты. К примеру, в Технологическом институте А.А. Ванеев, П.К. Запорожец, С.И. Радченко, Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, В.В. Старков объединились в кружок. Постоянно занимаясь политическим самообразованием, они одновременно делегировали на заводы своих представителей для проведения занятий с рабочими. В этот кружок в 1893 г., по приезде в Петербург, вступил и мало кому тогда известный Владимир Ульянов. По его предложению решено было объединить все марксистские кружки Петербурга и придать их деятельности организованный и единый характер. Так возникла нелегальная группа социал-демократов, вошедшая в историю как «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» – зачаток марксистской партии в России. Возглавил «Союз» В.И. Ульянов, он же стал и редактором изданий «Союза». Однако незадолго до поступления Калинина на Путиловский завод царская охранка по доносу провокатора бросила в тюрьму основной состав «Союза борьбы», арестовав и Ульянова.

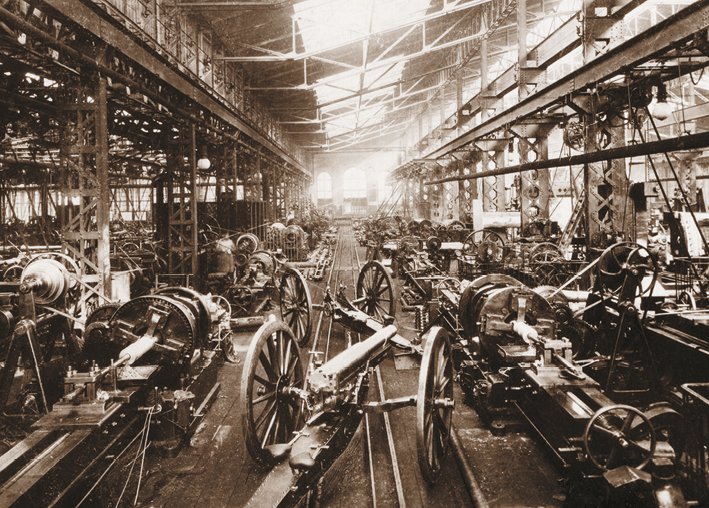

Пушечная мастерская на Путиловской заводе

1890-е

[РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 10. Д. 365]

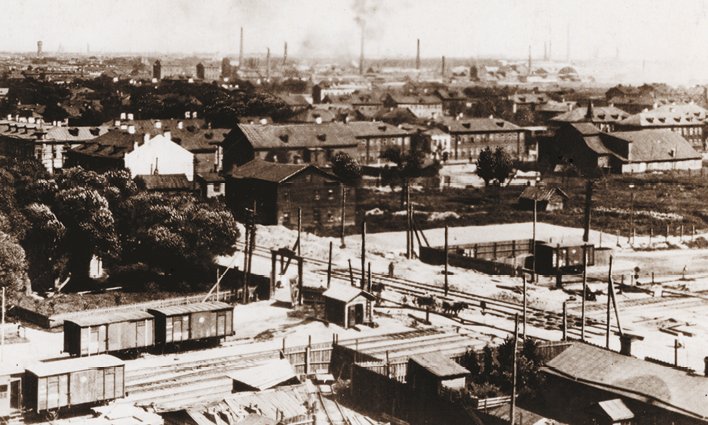

Путиловский завод

1890

[РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 10. Д. 348]

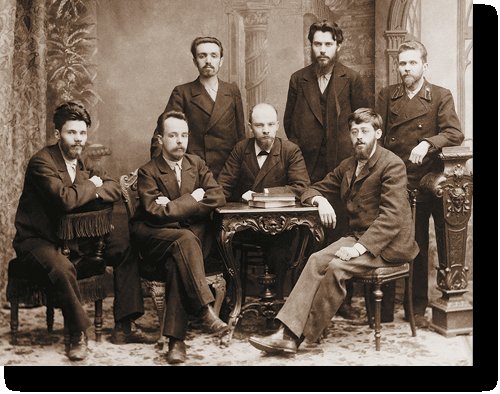

Организаторы и члены санкт-петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Стоят слева направо: А.Л. Малченко, П.К. Запорожец, А.А. Ванеев; сидят слева направо: В.В. Старков,

Г.М. Кржижановский, В.И. Ульянов, Ю.О. Мартов-Цедербаум

Санкт-Петербург, не ранее 14 февраля – не позднее 17 февраля 1897 г.

[РГАСПИ. Ф. 393. Оп. 1. Д. 9]

Этот исторический снимок был сделан в Санкт-Петербурге в феврале 1897 г. в один из трех дней свободы, обретенных молодыми революционерами после 14-месячного одиночного заключения, перед ожидающей их последующей ссылкой. Сделан он в фотографии «Везенберг и Ко» на Вознесенском пр., д. 32 (дом сохранился). Вот как об этом вспоминал В.В. Старков: «Выйдя из тюрьмы, мы дружной группой так и пошли по улицам города. Идем взволнованные, возбужденные… и вдруг поравнялись с домом, на котором вывеска – “Фотография”. Через три дня нам придется расстаться. Сошлют нас в холодную, далекую Сибирь, разбросают, кого куда, по ее бескрайним студеным просторам. И в эту самую минуту сама собой родилась мысль: сфотографироваться перед разлукой, сохранить на память карточки, так тогда говорили… И вот каждый получил такую фотографию».

Действительно, судьбы молодых революционеров оказались очень разными. У кого-то жизнь была яркой, но короткой! Кому-то посчастливилось прожить долго и пережить вместе с Россией революции и войны, ужасы и тяготы военно-революционной поры. Кто-то остался верен идеям революционного переустройства мира, кто-то в них разочаровался… Но, безусловно, все они, запечатленные на фото, как и сама фотография, стали частью российской/советской истории.

Михаил внимательно присматривался к товарищам по цеху, наивно надеясь встретить среди них участников «Союза борьбы». Но… безуспешно, пока однажды не помог случай. Как-то в обеденный перерыв он услышал громкий и горячий спор. Высокого роста блондин, работавший на токарном станке недалеко от Калинина, упорно пытался доказать что-то мастеру цеха. Спор шел о расценках. Мастер чувствовал свою неправоту и пытался поскорее свернуть неприятный для него спор. Калинин подошел, послушал и вставил реплику в защиту рабочего. Мастер не стал спорить с двумя рабочими, просто удалился, раздраженно бросив: «Два сапога – пара».

Они познакомились. Иван Кушников, так звали нового знакомого Михаила, тоже искал, но не руководителей, а людей, с кем можно было бы организовать революционную работу. Связь с «Союзом борьбы» у него была. Он установил ее весной, когда приехал из Тулы, где ему и дали явку. Михаил Калинин стал членом новой подпольной ячейки «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», т. е. фактически членом формирующейся РСДРП. В состав группы вошло человек десять из заводских молодых парней. Собирались по разным квартирам. Однажды к ним пришел красивый, сильный парень в студенческой тужурке. Фамилия его была В.А. Фоминых, а называть себя он попросил Петр Николаевич. Понятно, что это были не настоящие его фамилия и имя, а партийный псевдоним. Примерно одного возраста со своими слушателями, пропагандист поначалу смущался, краснел, запинался. Потом освоился, заговорил уверенно, со знанием дела. Рассказал о ведущей тогда среди европейской социал-демократии Германской социал-демократической партии, ее программе, принятой в 1891 г. в Эрфурте. Говорил интересно, ярко, старался излагать материал применительно к условиям России.

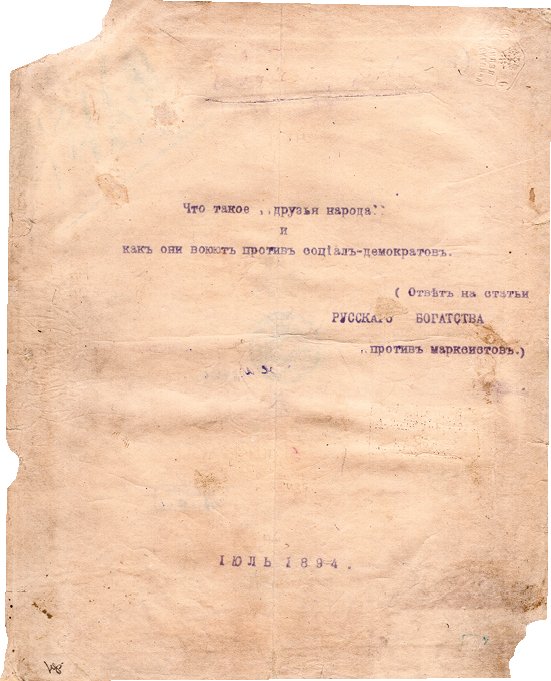

Кружок на многое открыл глаза Калинину. И до этого он знал, что среди тех, кто боролся против царизма, было много течений: террористы, народники, бомбисты, прокламаторщики – они все в его глазах были героями-революционерами, желавшими народу счастливой доли. Фоминых много и подробно рассказывал о популярных в то время «народниках», обращая особо внимание на их политические ошибки. А однажды притащил какую-то желтую неказистую книжечку, текст которой был напечатан на гектографе. Называлась она «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?». И предложил всем кружковцам с ней ознакомиться. На следующем заседании слушатели настойчиво допытывали руководителя-пропагандиста, кто автор и что ему известно о нем. Тот в ответ смущенно разводил руками и только и мог проговорить, что по слухам это студент Казанского университета. А через какое-то время пропагандист пропал. Как потом выяснилось – попал под арест.

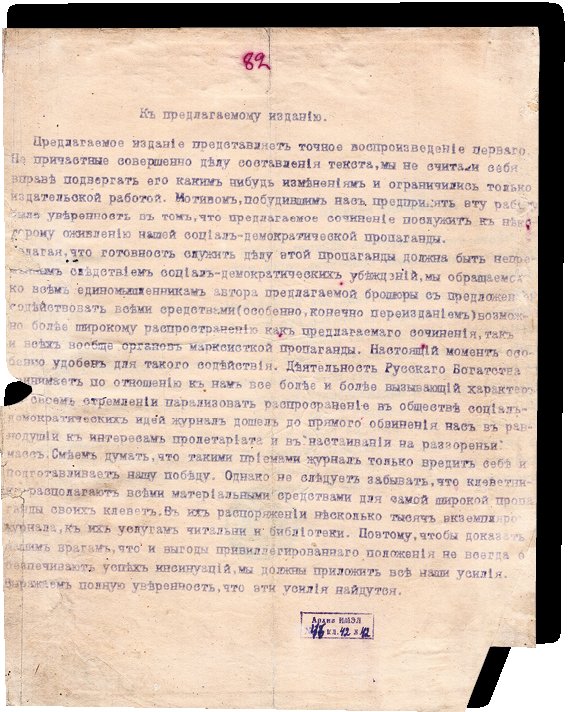

Бошюра В.И. Ленина «Что такое “друзья народа”, и как они воюют против социал-демократов?»

1894

[РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 46. Л. 1–42]

Много позже, в одной из статей в 1925 г., вспоминая время борьбы марксистов с народниками, Калинин характеризовал статью Ленина как «великолепный памфлет», направленный против главных вождей народничества – Михайловского, Кривенко, Южакова и др. «Надо знать, – писал Калинин, – тогдашнюю обстановку и обаяние названных лиц на интеллигентскую среду, учащуюся молодежь и т. д., чтобы понять, какую смелость и, до известной степени, дерзость проявил В.И. Ленин в брошюре о “друзьях народа”»[22].

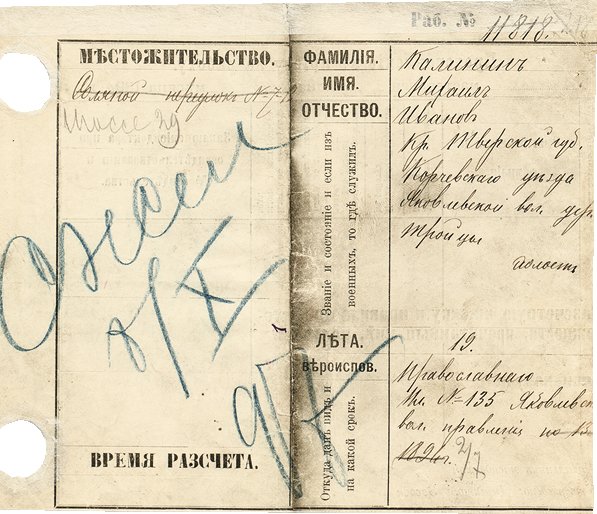

Своими знаниями, энергией, задором Калинин резко выделялся среди товарищей. Не случайно поэтому вскоре он стал играть в кружке главенствующую роль. И кружок нередко называли «кружком Калинина». Кружковцы собирались по квартирам своих членов, когда с пропагандистом, когда самостоятельно. Читали и обсуждали статьи и книги, советовались по разным вопросам, связанным с работой. Нередко среди кружковцев заходили споры о религии, ведь большинство рабочих на заводе верили в Бога. Поддерживая религиозные настроения рабочих, заводское начальство решило построить для них церковь, но… за их счет. Каждому было предложено «добровольно» отчислить один процент заработка в фонд строительства. Это сообщение в кружке Калинина вызвало целую бурю. Калинин предложил не платить взноса. Легко сказать – не платить! Ясно было, что за отказ от уплаты взноса может грозить увольнение. И все же после горячих дебатов приняли решение: не платить. Это воспринималось как первое практическое дело кружка. Пусть небольшое, но демонстративное, которое привлечет всеобщее внимание. Выступление кружковцев действительно привлекло внимание администрации. Начальство бесновалось, но для того, чтобы уволить непокорных рабочих, предлога не нашлось. Зато крупными буквами в личной карточке Калинина и других было записано: «На храм жертвовать не желает».

Представление к приему на работу М.И. Калинина на Путиловский завод с отметкой администрации: «На храм жертвовать не желает»

1898

[РГАСПИ. Ф. 78. Оп. 9. Д. 1. Л. 4]

Окрыленный первым успехом, кружок продолжал работу. Как-то в качестве руководителя пришел студент И.Н. Леонтьев («Захар Иванович»). Но не успел он перезнакомиться со слушателями, как пришлось уступить место «Елене Петровне». Под этим именем работала с кружковцами фельдшерица Юлия Алексеевна Попова – красивая, жизнерадостная девушка с длинной темно-русой косой. Большой интерес вызвало сообщение пропагандиста о состоявшемся в марте 1898 г. в Минске I съезде Российской социал-демократической рабочей партии. Елена Петровна рассказала, что в «Союзе борьбы» все большее влияние захватывают «экономисты». Достав газету «Рабочая мысль» – орган «экономистов», – зачитала из передовицы: «Борьба за экономическое положение, борьба с капиталом на почве ежедневных насущных интересов и стачки как средство этой борьбы – вот девиз рабочего движения». Кружковцам экономический крен явно не понравился. В один голос они заявляли: «Одной копеечной борьбой судьбы не решишь. Рабочим нужна своя политическая партия».

В качестве первого опыта своей политической борьбы решено было провести маевку, посвященную празднованию 1 Мая 1898 г. Кружковцы калининской группы буквально наводнили заводы, где сами работали или где были их сторонники, листовками «Союза борьбы». В них призывы: созыв парламента на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, 8-часовой рабочий день, политические свободы, свержение самодержавия. Всполошилось, забегало по цехам начальство. Накануне Первомая на заводах появились удивительно похожие друг на друга типы. Вроде и возраст у всех разный и одежда разная, а повадки схожие. Шпики! В этих условиях сбор большой группы людей никак не мог остаться незамеченным, а потому маевку за городом пришлось отменить.

Реванш за неудачу удалось взять через несколько месяцев. Как на многих крупных заводах, на Путиловском сигнал к началу работы подавался гудком. Первый – долгий – предупреждал, что в распоряжении рабочих осталось еще десять минут. Второй – прерывистый – будто кричал: «Штраф! Штраф! Штраф!». Он так и назывался штрафным. После него особые цеховые кружки, куда рабочие складывали свои номерные жетоны, убирали и ставили одну общую. Всякий, кто опускал в нее свой жетон, знал: сегодня будет работать бесплатно.

Все шло заведенным порядком, к которому вроде бы все привыкли. Но вот в один из субботних сентябрьских дней штрафной гудок прозвучал не через десять, а через пять минут после первого. Сотни недовольных «опоздавших» путиловцев собрались у ворот, злобно выкрикивая проклятья в адрес администрации. Вечером кружковцы обсуждали этот случай. Решили отреагировать на него и призвать рабочих к стачке. Пошли по домам, побывали в трактирах, повстречались с рабочими.

В понедельник, после первого гудка, рабочие пошли толпами. Под благовидными предлогами они не расходились по цехам, а останавливались возле ворот и заводской конторы. К штрафному гудку заводской двор был заполнен толпой рабочих. Представители администрации сновали от одной группы к другой, предлагая разойтись по рабочим местам, но их не слушали. Над толпой раздался голос Калинина:

– Стачка, товарищи! Не приступим к работе, пока штрафов не отменят!

В ответ с разных сторон одобрительно прозвучали крики: «Стачка!». Толпа не расходилась. Лишь после обеденного перерыва к рабочим вышел фабричный инспектор. Он уговаривал разойтись, обещал посодействовать. Рабочие не верили. Калинин, как бы за всех, выкрикнул:

– Если солгал, завтра остановим весь завод!

– Остановим! – поддержали бастующие.

На следующее утро еще издалека видны были толпы народа возле проходной. Люди читали объявления, расклеенные на воротах, заборах, столбах. Дирекция извещала, что штрафной гудок вновь будет подаваться через десять минут, а размер штрафов сокращается с 75 до 15 копеек. Это была пусть и маленькая, но первая победа!

В короткое время члены группы Калинина установили связи с рабочими заводов Нарвской и Московской застав. Кружок стал именоваться центральной группой, превратившись в руководящий центр для двух крупных промышленных районов Петербурга. Делалось все возможное, чтобы распространить влияние и на рабочих других районов: Васильевского острова, Выборгской стороны. По-прежнему много сил и времени отнимала борьба с экономистами. Им удалось захватить в Петербурге руководство кружками, районными организациями и общегородским центром, внося в марксистские организации разброд и шатания.

В конце 1898 г. на Путиловском объявился некто Матвей Миссуна, студент Технологического института и член «Союза борьбы», представлявший себя убежденным экономистом. Миссуне удалось довольно быстро сколотить кружок рабочих. На занятия этого кружка как-то раз пришел и Михаил Калинин. Миссуна говорил о стачках. Говорил так, будто покровительственно похлопывал по плечу несознательных трудящихся. Человек самоуверенный, он не ожидал никаких возражений: