Полная версия

Валериан Куйбышев. «Буду отстаивать свою программу»

г. Каинск, 1909

[РГАКФФД. 4-7913]

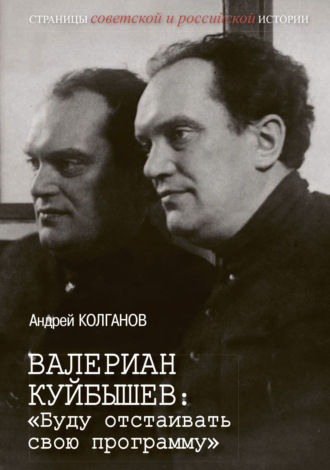

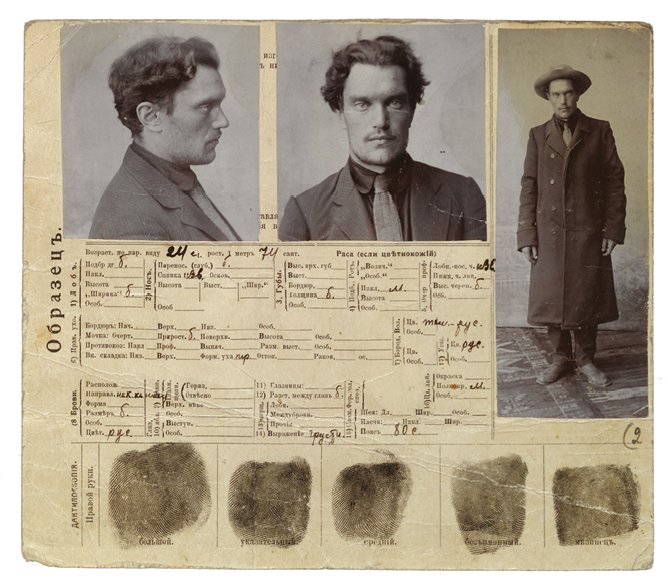

Фотоснимок В.В. Куйбышева, сделанный в охранном отделении

г. Каинск, 1909

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 2. Л. 1]

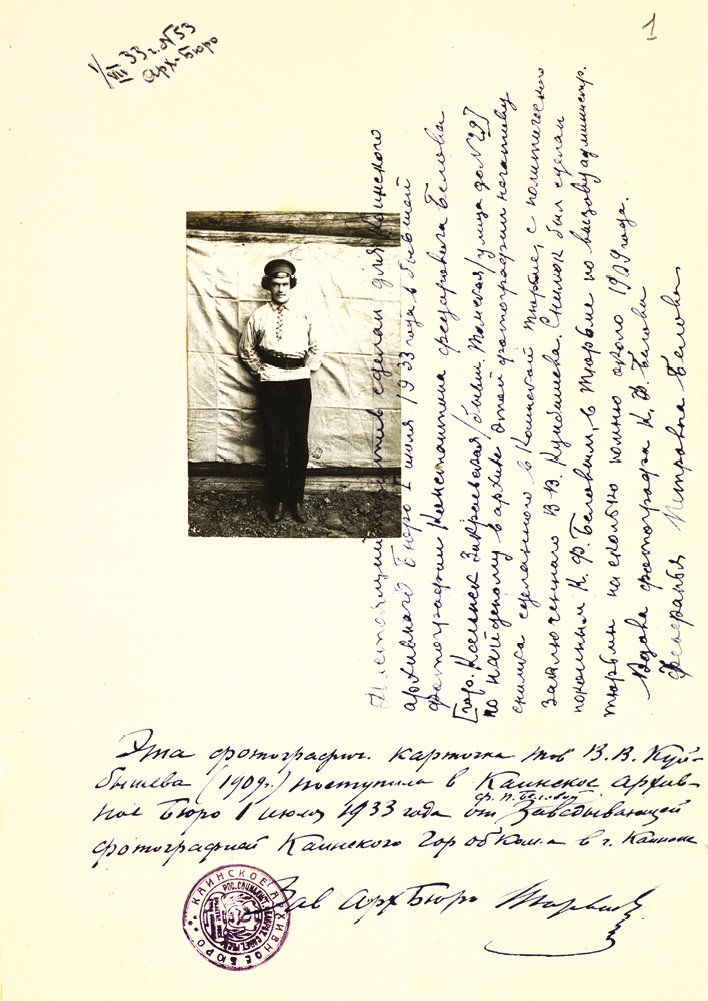

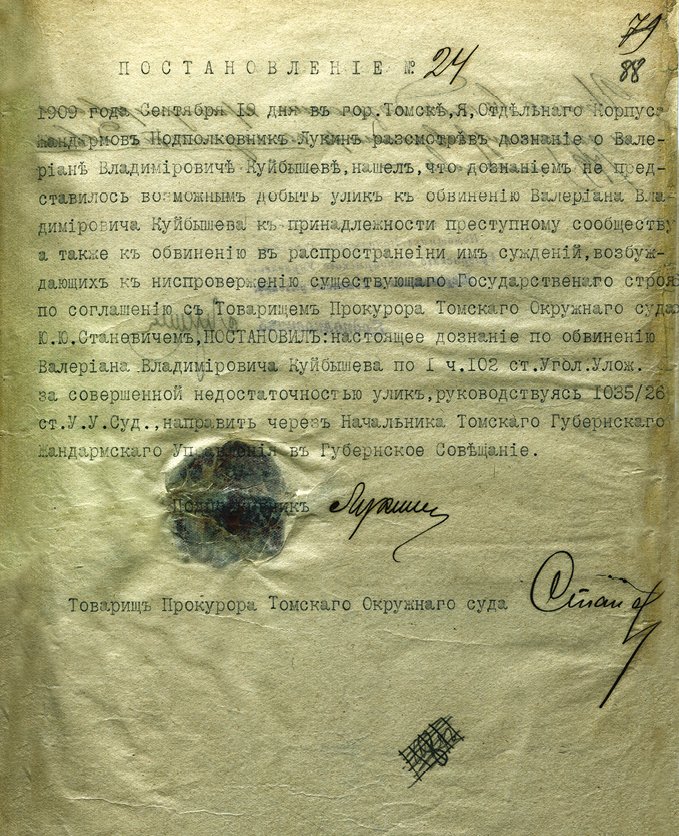

Проведенным в Томске следствием причастность В.Я. Куйбышева к посылке установлена не была, но как главу политически неблагонадежной семьи его перевели на службу в Тюмень, где он вскоре скончался. Валериан же был арестован вместе со своим братом Анатолием, поскольку полицией при обыске в доме была обнаружена конспиративная переписка. После ареста в середине мая его отправили в Томск, и, поскольку серьезных улик против него не было, 19 сентября по решению Томского губернского особого совещания Валериан был выпущен из тюрьмы. Он поступил на юридический факультет Томского университета, но прошел всего лишь один семестр, так как 15 февраля 1910 года последовал еще один арест.

В.В. Куйбышев – студент Томского университета

Конец 1909 – начало 1910

[Из открытых источников]

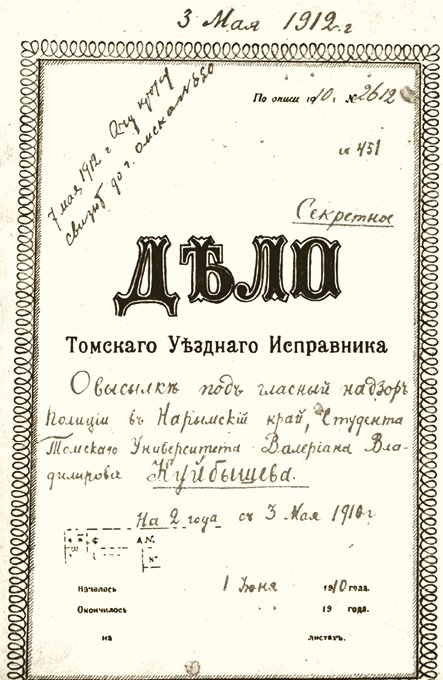

Сначала охранка пыталась приписать ему членство в местной эсеровской организации, но ввиду полного отсутствия доказательств было возобновлено дело о посылке с нелегальной литературой. Суд, состоявшийся 17 июля 1910 года, Куйбышева оправдал, поскольку посылку до ареста он сам не получил, а значит, с его стороны никаких предосудительных действий доказать не удалось. Но в очередной раз губернатор принял решение об административной ссылке на два года в Нарымский край.

Запись в Аттестате В.В. Куйбышева о приеме на 1-й курс юридического факультета Томского университета и об исключении из него

Томск, не ранее 30 июня 1910

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 1. Л. 4]

В Нарыме Валериан занялся уже привычным ему делом: принял участие в создании социал-демократической организации среди ссыльных (политических ссыльных в Нарыме насчитывалось около 300 человек), организации библиотеки и партийной школы, столовой и потребительского кооператива ссыльных. В партийной школе он преподавал русскую историю, математику, русский язык, географию. Разумеется, занятия велись подпольно, потому что любая общественная деятельность – педагогическая, литературная, театральная и т. п. – ссыльным была запрещена.

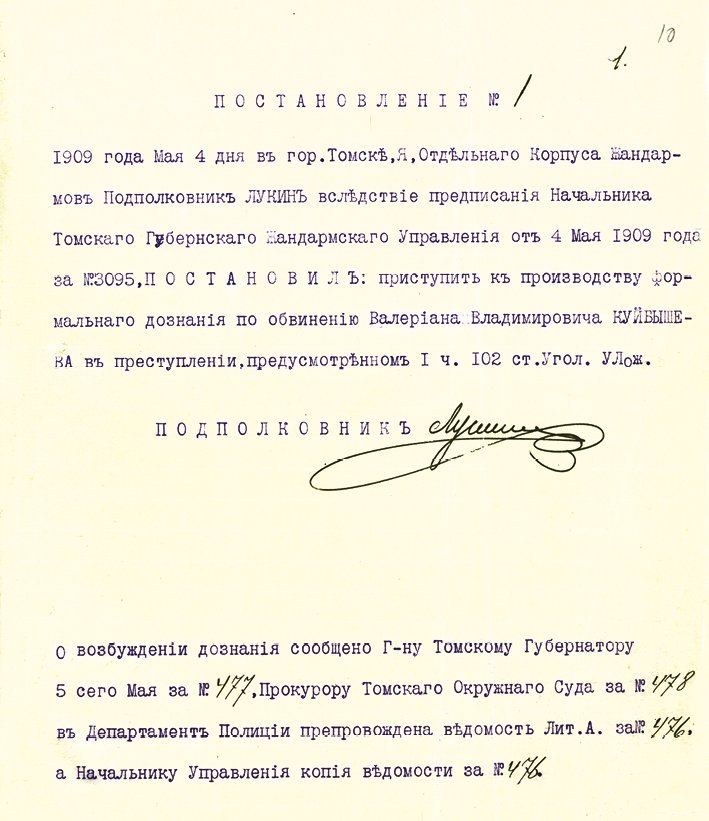

Постановление полковника Отдельного корпуса жандармов Лукина о начале производства дознания по обвинению В.В. Куйбышева

Томск, не ранее 5 мая 1909

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 74. Л. 10]

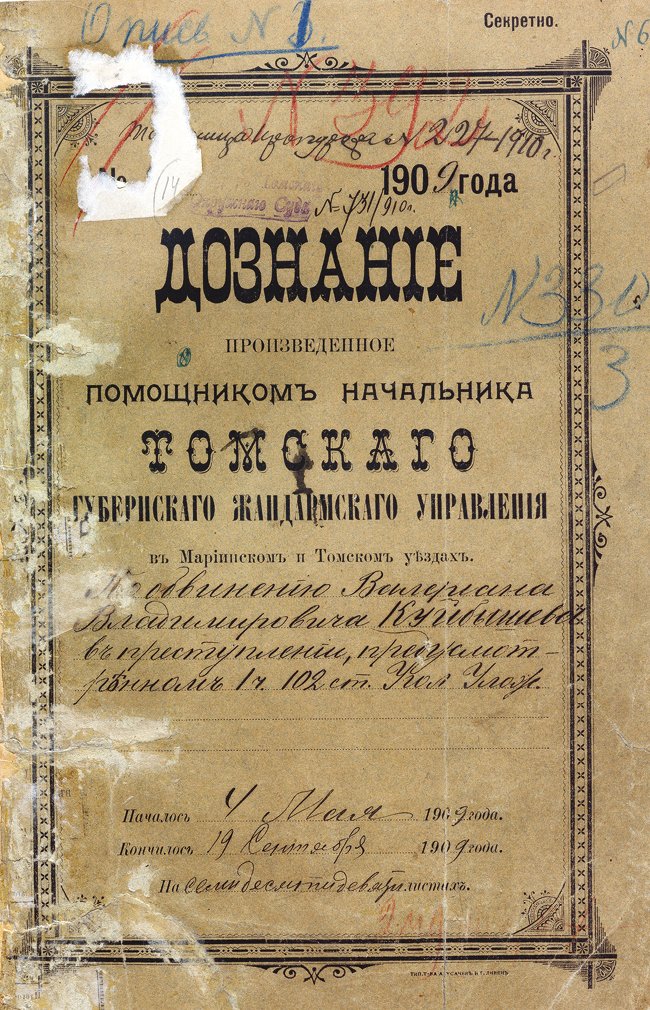

Обложка дела «Дознание, произведенное помощником начальника Томского губернского жандармского управления» по обвинению В.В. Куйбышева

19 сентября 1909

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 74. Л. 1]

Постановление о направлении дела В.В. Куйбышева в Губернское Совещание за недостаточностью улик

19 сентября 1909

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 74. Л. 88]

Обложка дела Томского уездного исправника о высылке В.В. Куйбышева под гласный надзор полиции в Нарымский край

Не позднее 7 мая 1912

[Из открытых источников]

В ноябре 1910 года полиция перехватывает письмо со сведениями о создании в Нарыме социал-демократической организации и 22 ноября арестовывает ее участников, в том числе и Куйбышева. Его этапируют в Томск, но следствию так и не удалось найти каких-либо серьезных улик, так что в марте 1911 года его освобождают.

На некоторое время нарымская ссылка Куйбышева совпала с пребыванием в Нарыме Я.М. Свердлова, который находился там с июля 1911 до своего побега осенью 1912 года. В нарымской ссылке побывал и И.В. Сталин, но с Куйбышевым они тогда не пересеклись: Сталин прибыл в ссылку в июле 1912 года, а Куйбышев покинул Нарым в мае того же года.

Уехав из Нарыма в Омск, Куйбышев уже вскоре, 15 июня 1912 года, был задержан по делу об организации первомайской демонстрации в нарымской ссылке и переведен в Томск. Следствие буксовало, и Куйбышеву в октябре было разрешено освобождение под залог. Этот залог внесла за него сестра Надежда, жившая в Каинске, и до суда он тоже поселился в Каинске. Здесь он снова зарабатывал на жизнь частными уроками, чтобы иметь возможность снимать квартиру и не стеснять сестру. Круг его знакомств в Каинске был достаточно широк, и в учениках недостатка не было.

В.В. Куйбышев в группе ссыльных в Нарыме. Стоит в последнем ряду справа с маленькой девочкой на руках

Ноябрь 1910 – январь 1912

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 2. Л. 2]

В.В. Куйбышев в нарымской ссылке (лежит)

1912

[Из открытых источников]

Здесь с ним произошла примечательная история, подтверждающая то, что было сказано выше о его личном обаянии (впрочем, об этом вполне можно догадаться, если взглянуть на фотографии Куйбышева тех лет). Г.У. Бузурбаев опубликовал воспоминания об этом одной из ссыльных: «Его открытая и бодрая улыбка, пышная шевелюра, молодая жизнерадостность, манера рассказывать – сразу располагали к простому и дружескому общению с ним. <…> Сохранился в памяти один забавный случай, связанный с репетиторской работой Валериана Владимировича. Однажды ночью, когда бушевала снежная метель, а температура была 40о, Валериан Владимирович был разбужен перепуганными родственниками одной его очень недурненькой ученицы. Они настойчиво требовали, чтобы он немедленно сказал им, где она. Валериан Владимирович был обескуражен этим ночным визитом и до чрезвычайности удивлен, так как ученица ушла от него в обычные часы. Но ему не сразу поверили. Только через 2 дня выяснилось, что она бежала с кем-то в Омск. Мы долго потом потешались над Валерианом Владимировичем»[12].

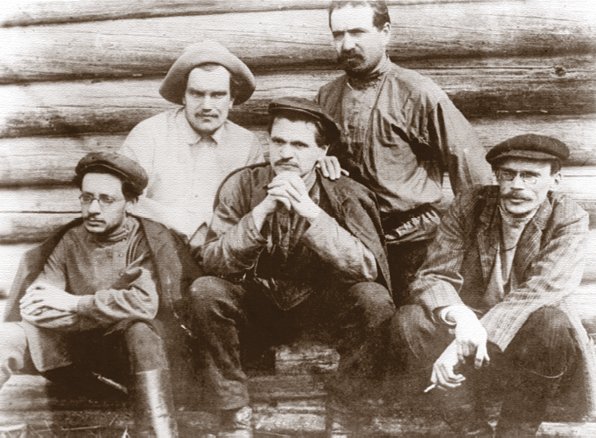

Группа политических ссыльных в Нарыме. Слева направо: Я.М. Свердлов, В.В. Куйбышев, В.М. Косарев, З.И. Филановский, И.Я. Жилин

1912

[Из открытых источников]

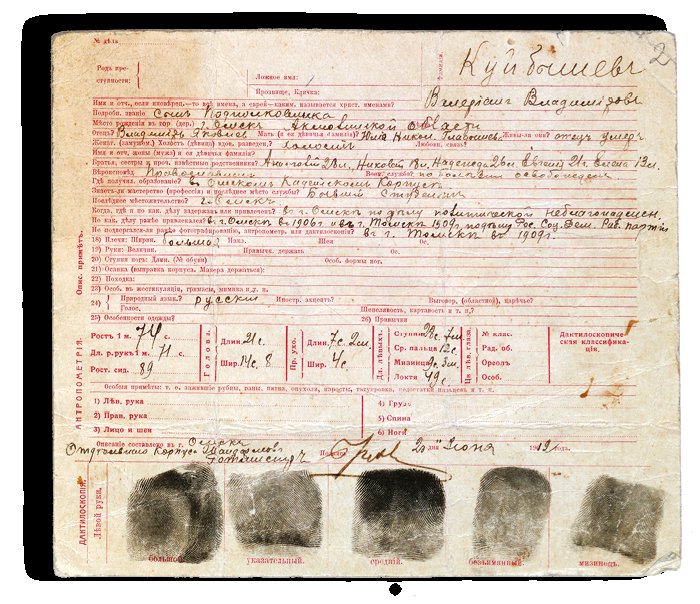

Жандармская карточка В.В. Куйбышева

Омск, 20 июня 1912

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 986. Л. 2–2 об.]

Приведу еще несколько наблюдений из того же источника: «Много раз читал он нам свои собственные стихи и рассказы. Читал часто без рукописей, словно сочинял их экспромтом. <…> Валериан Владимирович с удовольствием принимал участие в играх, пении, придумывал замысловатые шарады и принимал участие в их разгадывании. Природный юмор сквозил во всех его выдумках»[13].

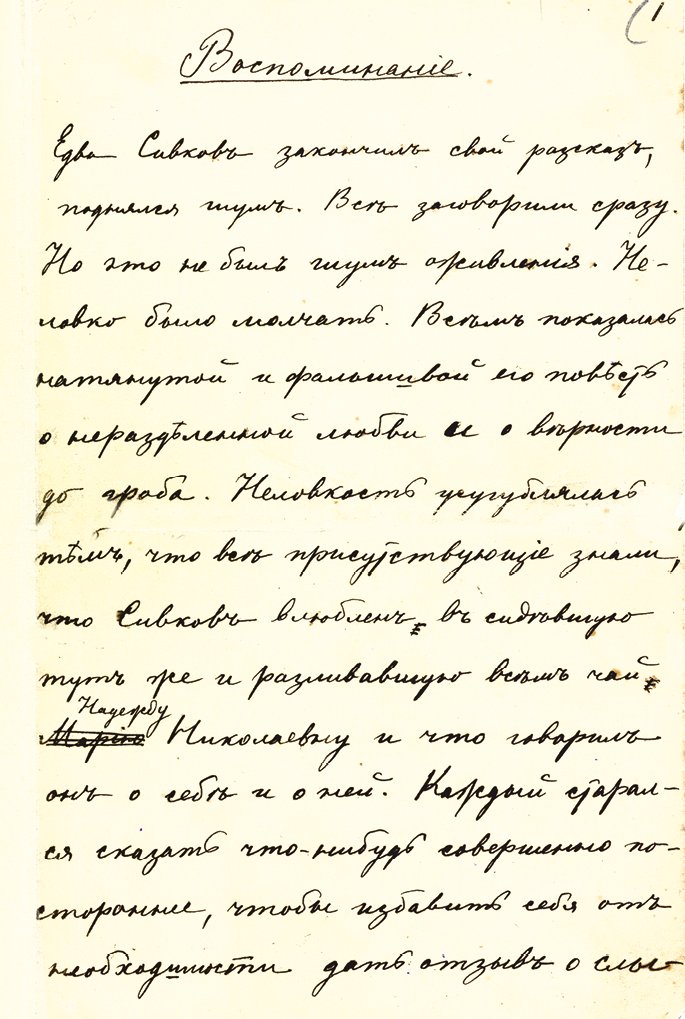

Эпизод со сбежавшей ученицей не прошел бесследно для Куйбышева – он использовал его, творчески переработав, в своей повести «Воспоминание».

Каинский период жизни Куйбышева продлился с ноября 1912 по март 1913 года, когда наконец состоялся суд. 27 марта 1913 года он был оправдан и тут же, как водится, выслан в Тамбов под надзор полиции. Уехав оттуда, в июне перебрался в Петербург, пытаясь установить связь с местной партийной организацией, но это ему не удалось, и он уехал из Петербурга в Вологду. Там в октябре 1913 года Валериан получил официальное извещение о том, что прокуратура в Томске обжаловала оправдательный приговор от 27 марта 1913 года. Куйбышев обратился с прошением назначить своим защитником присяжного поверенного К.А. Попова[14] – социал-демократа меньшевика, с которым он был знаком еще со времени своего первого ареста в 1906 году и правовая помощь со стороны которого высоко ценилась революционерами. В итоге слушание по этому делу многократно переносилось и было окончательно закрыто через три года.

Рукопись В.В. Куйбышева «Воспоминание»

1914

[РГАСПИ. Ф. 79. Оп. 1. Д. 902. Л. 1]

В мае 1914 года Куйбышев снова поехал в Петербург. На этот раз ему удалось установить связь с социал-демократической организацией, и он становится членом Петербургского (с 18 августа 1914 – Петроградского) комитета РСДРП. Валериан Владимирович работал секретарем больничных касс на заводах «Гейслер» и «Треугольник», участвовал в работе редакции журнала «Вопросы страхования». Весьма вероятно, что именно здесь Куйбышев познакомился с Прасковьей Афанасьевной Стяжкиной, которой суждено было стать его первой гражданской женой, а не в иркутской ссылке, как это указывается в различных его биографиях. Она также в конце 1914 года устроилась на работу в больничную кассу завода «Треугольник» и входила в состав Петроградского комитета РСДРП. К тому времени Прасковья (или Пана, как она любила себя называть) Стяжкина была уже опытной революционеркой, имевшей за плечами подпольную работу, аресты и ссылки.

Дом, где В.В. Куйбышев проживал в ссылке в Тутуре Иркутской губернии в июле 1915 – марте 1916

Современный вид

[Из открытых источников]

В Петрограде Куйбышев проработал лишь год и летом 1915 года последовал новый арест. На этот раз в июле 1915 года его отправили в ссылку в село Тутуры Верхоленского уезда Иркутской губернии.

Долго Куйбышев в ссылке не задержался. Ему удалось приобрести документы местного крестьянина (сына ссыльного поляка) на имя Иосифа Андреевича Адамчика, и он бежал из ссылки, в марте 1916 года прибыв в Самару. Побег из иркутской ссылки через два месяца совершила и его гражданская жена, Прасковья Стяжкина, раздобыв паспорт на имя крестьянки Иркутской губернии Людмилы Мамонтовны Воробьевой. С ним она также уехала из села Тутуры в Самару.

Выбор Куйбышевым Самары как нового поприща для своей революционной деятельности был не случаен. Причину этого выбора установил по архивным материалам самарский краевед Ф.Г. Попов. Среди знакомых Куйбышева по подпольной работе в ссылке была член РСДРП(б) Берта Осиповна Перельман, родом из Самары, где ее родной брат Исай Перельман работал главным бухгалтером в пекарне купчихи Неклюдиной.

С письмом от Берты Осиповны Куйбышев обратился к ее брату. На первое время Валериан поселился у него и уже через несколько дней был устроен конторщиком в пекарню. Затем он нашел себе собственное жилье и с 18 марта 1916 стал жить на квартире в доме № 120 на Николаевской улице (ныне ул. Чапаевская).

Жизнь и революционная деятельность Куйбышева в период его пребывания в Самаре детально освещены самарским историком Валерием Викторовичем Ерофеевым [15]на основе анализа архивных фондов Самары. На это исследование я буду в основном опираться при анализе самарского периода жизни и деятельности Куйбышева.

За время жизни в Самаре Куйбышев сменил несколько мест работы. В середине апреля он был уволен из пекарни, примерно через месяц по протекции А.С. Бубнова, работавшего в Самарской городской управе, устроился конторщиком в кооперативное общество «Самопомощь», но и оттуда уволился примерно через месяц, а на это место пришла работать его гражданская жена Прасковья Стяжкина. Лишь 23 июля 1916 года Куйбышев был принят на работу фрезеровщиком на Самарский трубочный завод[16], где и проработал до своего ареста 17 сентября 1916 года. Работа его была отмечена многочисленными прогулами и опозданиями, о чем говорят сохранившиеся архивные документы завода[17].

Ерофеев неоднократно высказывает убеждение, на основании анализа архивных документов, что признаков активной революционной работы Куйбышева в Самаре не просматривается[18]. В самом деле в опубликованных воспоминаниях о самарском периоде деятельности Куйбышева, несмотря на весьма хвалебные отзывы о его активной революционной работе, почти никаких конкретных фактов не приводится. Упоминается лишь об организации им на Трубочном заводе кассы взаимопомощи и активной роли в организации политической забастовки на том же заводе. Однако документы, приводимые Ерофеевым, свидетельствуют, что касса взаимопомощи была создана задолго до прибытия Куйбышева в Самару, а упомянутая забастовка не носила политического характера, была чисто экономической, утверждения же о его выступлениях перед рабочими в ходе забастовки доказательств не имеют.

Документально подтверждается лишь назначение Валериана Владимировича 6 августа 1916 года членом организационного комитета по созыву Поволжской конференции большевиков.

Не очень-то достоверную картину самарского периода рисуют и воспоминания самого Куйбышева, где он пытается представить свою революционную деятельность в значительно более героическом свете, чем это было на самом деле, не стесняясь себе приписать и чужие заслуги. Показательный пример: Куйбышев утверждал, что 4 сентября 1916 года, во время заседания организационного комитета по созыву Поволжской конференции большевиков, он занял позицию для наблюдения в Александровском саду, расположенном напротив дома, где происходило заседание, заметил слежку и предупредил об этом своих товарищей[19]. Эпизод этот действительно имел место, однако его действующим лицом был отнюдь не Куйбышев. Как следует из донесений филеров[20] Самарского губернского жандармского управления (СГЖУ), наблюдение за ними вел рабочий Федот Самойленко (проходивший в жандармском наблюдении под кличкой «Дошлый»), и именно он предупредил собравшихся, за что и был там же арестован[21].

Дом в Самаре на улице Садовой, 74, где в 1916 году жили В.В. Куйбышев и П.А. Стяжкина

1997

[Из открытых источников]

Некоторые участники заседания были арестованы почти сразу, за другими была установлена слежка, и через несколько дней как они, так и связанные с ними по революционной работе другие самарские подпольщики были арестованы. Арестован был 17 сентября 1916 года на квартире Стяжкиной и Куйбышев.

Однако на основании сказанного выше не стоит делать вывод, что Куйбышев в Самаре революционной работы вообще не вел. Ерофеев, в своей книге подводя читателя к такому заключению, чрезмерно полагается на доклады шпиков[22] Самарского губернского жандармского управления. Стоит отметить, что шефу местных жандармов полковнику М.И. Познанскому удалось пронизать подпольные организации, в том числе и организацию самарских социал-демократов, своей агентурой, склонив к сотрудничеству ряд арестованных ранее подпольщиков. Это позволяло организовать слежку за значительной частью большевиков (равно как и членов партий меньшевиков, эсеров, кадетов и других оппозиционных организаций). Куйбышев при этом в поле зрения филерского наблюдения попал лишь один раз, незадолго до своего ареста, и личность его в донесении филеров обозначена как «неизвестный господин»[23], которому даже не была присвоена кличка.

И вот именно этот факт заставляет усомниться в качестве работы службы наружного наблюдения. Ведь, согласно донесениям филеров, в их поле зрения постоянно находились лица, с которыми регулярно контактировал Куйбышев: А.С. Бубнов, фигурировавший в донесениях филеров под кличкой «Городской», Н.М. Шверник («Верблюнский»), П.А. Стяжкина, которой была присвоена кличка «Проводница», и другие[24]. Но вот поинтересоваться тем, кто же такой «неизвестный господин» (который вообще-то был известен как И.А. Адамчик, по документам которого жил в Самаре Куйбышев), регулярно встречавшийся со многими фигурантами жандармского наблюдения и даже живший на одной квартире с «Проводницей», шпики не озаботились. Между тем данные на беглого ссыльного Куйбышева в картотеке начальника СГЖУ полковника Познанского имелись! Именно это позволило жандармам подтвердить подлинную личность И.А. Адамчика после его ареста и признания, что он В.В. Куйбышев [25].

Впрочем, отдадим должное полковнику Познанскому. Он достаточно быстро исправил небрежность своих филеров. Первое же (и единственное) донесение о контактах «Проводницы» с «неизвестным господином» тут же заставило жандармского начальника насторожиться и предположить, что «неизвестным господином» может являться проживающий вместе с Людмилой Воробьевой (под именем которой была известна шпикам Прасковья Стяжкина) Иосиф Адамчик и что этот человек не чужд социал-демократической организации. Во всяком случае, это требовало проверки, и, как сообщает Ерофеев, полковник Познанский собственной рукой вписывает в ордер на арест Стяжкиной следующие строки: «Иосифа Андреева Адамчика, живущего в этой квартире, задержать»[26].

Такие соображения не позволяют делать однозначные умозаключения об отсутствии активной подпольной работы Куйбышева во время пребывания его в Самаре. Тот факт, что об его участии в подпольной организации РСДРП стало известно жандармскому управлению лишь после его ареста, не является неопровержимым доказательством полной пассивности Куйбышева. Скорее, это недоработка службы наружного наблюдения.

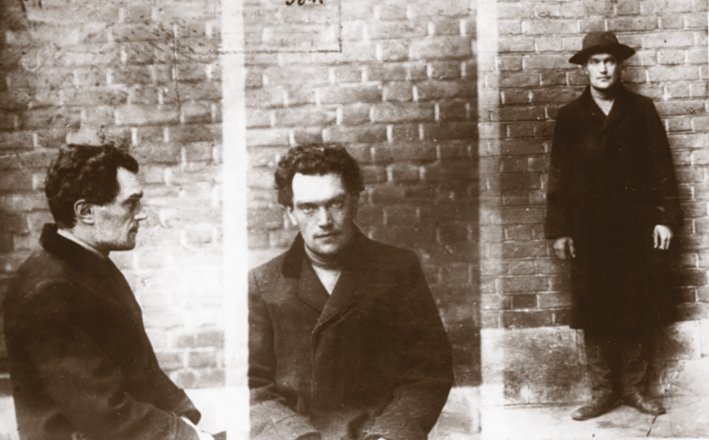

В.В. Куйбышев во время ареста в Самаре

Сентябрь 1916

[Из открытых источников]

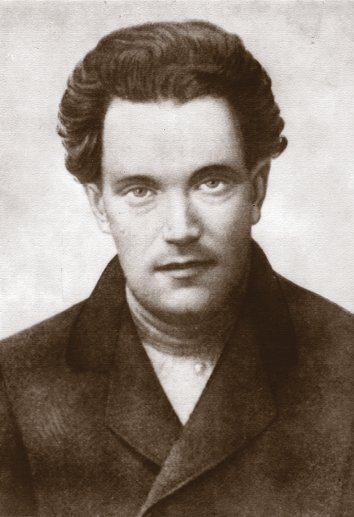

В.В. Куйбышев в Самарской тюрьме

1916

[РГАКФФД. 4-8067]

Этот краткий очерк предреволюционного периода жизни Куйбышева позволяет, тем не менее, оценить те обстоятельства, которые повлияли на его становление как революционного деятеля. Приобщение юного Валериана к политической борьбе происходило накануне революции 1905–1907 годов. Это, как уже сказано выше, был период, когда революционными или, во всяком случае, оппозиционными настроениями была пропитана значительная часть образованных слоев российского общества. Учащаяся молодежь, как это обычно бывает, всегда настроена более радикально, нежели старшие поколения. Молодежь усиленно читала и передавала из рук в руки нелегальную литературу, горячо обсуждала больные вопросы российского общества, втягивалась в подпольные кружки, вступала в контакт с уже существовавшими политическими организациями революционной направленности. Куйбышев с молодых лет соприкасался именно с такой средой.

Революционный подъем 1905 года захватил очень многих, в том числе и тех, кто по складу своего характера был вовсе не склонен посвятить свою жизнь революции. Даже многие из тех, кто проникся революционными убеждениями, оставались революционерами в теории и отнюдь не спешили окунуться в подпольную политическую деятельность. Поэтому, когда революционная волна схлынула, а узкие рамки легальной общественной активности в результате уступок царского правительства слегка раздвинулись, оказалось, что в революционном движении остались очень немногие. Кроме того, аресты, высылки, ссылки, каторжные работы и тюрьма нарушили работу нелегальных политических организаций, вывели из активной работы многих революционеров. Значительная часть комитетов РСДРП на местах фактически перестала функционировать.

Почему же не отошел от подпольной работы Валериан Куйбышев? Он ведь не принадлежал ни к угнетенным социальным слоям, ни к числу тех выходцев из среды российской интеллигенции, в том числе происходивших из господствующих классов и сословий, которые стали идеологами революционного движения. Вероятнее всего, революционные настроения Куйбышева укреплялись по мере его знакомства с условиями службы рядовых солдат (уже в 1904–1905 годах он пытался вести политическую пропаганду в солдатской среде), соприкосновения с рабочими, когда он вел пропагандистскую работу на заводах и среди железнодорожников, знакомства с условиями жизни российской сельской глубинки во время своих многочисленных ссылок.

Очевидный характер глубокого классового и сословного неравенства, пронизывающего все российское общество, не мог не воздействовать на молодого человека, уже познакомившегося с революционными идеями. Думается, примерно такой же путь прошли многие революционеры той поры – например, друг Куйбышева Андрей Сергеевич Бубнов.

И в результате мы видим множество молодых людей, большинство из которых не старше 30 лет, их не пугают аресты, ссылки, необходимость вечно скрываться, перебиваться случайными заработками, путешествия по этапу в кандалах, каторга, тюрьмы и даже смертные приговоры.

Казалось бы, ну что это за жизнь? Одно мучение! А молодые люди смотрели на это совсем не так. Романтика революции? И она тоже. Но на одной романтике не продержишься, когда кандалы на этапе протирают ногу чуть не до кости, а в конце пути ждет тебя тюрьма, и оттуда еще одна дальняя дорога туда, куда поистине «Макар телят не гонял». И попадает образованный молодой человек в места, где никакой цивилизации нет. Ни тебе библиотек, ни тебе театров, а часто и словом перекинуться особо не с кем – могут ведь и в глухую деревню загнать, где вокруг одни неграмотные крестьяне. Разве что пристав заглянет проведать раз в месяц…

И вопрос тут не в том, почему многие оставались в революции, на подпольной работе. Мотив-то у них был, общество ведь и на самом деле было больно – не стоит заслушиваться позднейшими рассказами о «России, которую мы потеряли» и романсами про «хруст французской булки». Хруст этот в своей жизни слышало едва ли 10 % населения, да и то в большинстве своем издали. Вопрос в том, откуда у них брались силы не послать такую жизнь к лешему и не расстаться навсегда с революционной романтикой или, продолжая по инерции упорную борьбу с угнетателями народа, не превратиться в черных мизантропов, ненавидящих весь род человеческий и Господа Бога, устроивших им такую поганую жизнь.

Ответ, на мой взгляд, прост. Не одной революцией жили эти молодые подпольщики или, точнее, видели в революции не только листовки, демонстрации, стачки, перемежавшиеся арестами да ссылками. Они не отделяли революционную работу от полноты жизни, до которой особо охоча юность, и надеялись, что революция – в приближение которой они верили – сделает эту жизнь еще полнее. Но пока она не пришла, молодежь тоже не собиралась терять время.

Сведения, содержащиеся в воспоминаниях о дореволюционном периоде жизни Куйбышева (о них немного было сказано выше), рисуют человека, который, отнюдь не забывая о подпольной работе, старается взять от жизни все. Он упорно занимается самообразованием, жадно впитывая в себя знания и передавая их товарищам по борьбе. Валериан принимает активное участие в молодежных компаниях, играет на мандолине, читает стихи, устраивает театральные постановки. Симпатии девушек не обходят его стороной. И он такой не один. Трудно представить, чтобы он сторонился веселых компаний и был обделен женским вниманием. А девушек в революционном движении тоже было немало. И это не «синие чулки». Они вовсе не собирались превращать подполье в такое место, где можно схоронить свою молодость.

Так что революционная борьба для них всех – дело какое угодно, но только не скучное. Они рвутся вперед, в лучшее будущее, и хотят повести туда за собой всех остальных. Не просто рвутся. Не просто хотят. Они упорно работают для этого. Одновременно они не хотят отстраняться от радостей жизни, свойственных молодости, но готовы подчинить его делу революции.

Самарский период революционной работы Куйбышева (как и предшествующие ему) поначалу не предвещал превращения хотя и активного, но все же рядового подпольщика в одного из партийных руководителей сначала местного, а затем и общегосударственного уровня. Однако именно Самаре суждено было сделаться вскоре тем местом, где началось становление Куйбышева как партийного и государственного деятеля.

Здесь пока рано выяснять, как и почему Валериан Владимирович стал выдвигаться на высшие партийно-государственные посты. Но своевременно задать вопрос, почему один из партийных лидеров будущего, член Политбюро ЦК ВКП(б) не проявил серьезных лидерских качеств в предреволюционный период? Да, он был не на последних ролях, был активен, обладал и некоторыми задатками неформального лидера, группируя вокруг себя членов подпольных кружков, организуя библиотеки для ссыльных, ведя занятия по самообразованию со своими товарищами. Но, кроме кратковременного вхождения в число членов Петербургского (Петроградского) комитета РСДРП(б) с лета 1914 по лето 1915 года и еще более краткого пребывания в числе членов Омского комитета РСДРП в 1906 году, никаких руководящих постов в партии не занимал. В другие местные партийные комитеты Куйбышев не входил, делегатом на партийные конференции (даже региональные) и съезды не избирался.