Полная версия

Противоэрозионные гидротехнические сооружения в агроландшафтах

Противоэрозионные гидротехнические сооружения в агроландшафтах

Авторы:

Дубенок Н. Н., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой сельскохозяйственных мелиораций Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева;

Пчелкин В. В., доктор технических наук, профессор кафедры сельскохозяйственных мелиораций Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева;

Лебедев А. В., доктор сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства и лесоводства Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева;

Гемонов А. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры сельскохозяйственных мелиораций Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева;

Владимиров С. О., кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных мелиораций Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева.

Рецензенты:

Овчинников А. С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик РАН, заведующий кафедрой прикладной геодезии, природообустройства и водопользования Волгоградского государственного аграрного университета;

Новиков А. Е., доктор технических наук, член-корреспондент РАН, директор Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия – филиала Федерального научного центра гидротехники и мелиорации имени А. Н. Костякова.

© Коллектив авторов, 2024

© ООО «Проспект», 2024

Введение

Производство продовольствия в мире с 1950 г. увеличилось более чем в два раза, но в большинстве случаев это достигнуто благодаря такой сельскохозяйственной практике, которая приводит к излишне быстрой эрозии почв. В результате, по прогнозам, к концу столетия обрабатываемая площадь сократится на треть.

Овраги ежедневно съедают 100…200 га пашни, а общая площадь земель, выведенных из сельскохозяйственного использования, в связи с этим в 3…4 раза превышает площадь самих оврагов. На европейской территории России площадь оврагов составляет 5 млн га. Во всем мире ежегодные потери почв от оврагов составляют 3 млн га. Этот процесс представляет собой спокойный кризис, который широко не осознается.

Эрозия приводит к необратимым процессам не только в почвах, она нарушает организацию сельскохозяйственных территорий, сказывается на изменениях в атмосфере. В России свыше 50% сельскохозяйственных угодий затронуты эрозией или предрасположены к ней. Поэтому на современном этапе одной из основных задач является оперативное предупреждение эрозионных процессов, борьба с уже начавшимися. К таким мощным средствам относятся агротехнические и лесомелиоративные мероприятия. Они в основном применяются на склонах до 4°, а их действие проявляется чаще всего через несколько лет. Для быстрого задержания поверхностного стока и прекращения эрозии приходится применять противоэрозионные гидротехнические сооружения (ПЭГС), которые являются дополнительным мероприятием к агротехническим и лесомелиоративным. Особенно велико их значение, когда защитные лесные насаждения у вершин оврагов в первые годы еще не начали выполнять противоэрозионную роль.

В основе широкого развития работ по борьбе с эрозией лежит процесс проектирования, результатом которого является создание проектов противоэрозионных мероприятий или сооружений для конкретной местности.

Специалист сельского хозяйства должен быть знаком с методами и способами борьбы с водной эрозией.

1. Эрозия почв и противоэрозионные мероприятия

1.1. Понятие и сущность эрозии почв

Термин «эрозия» происходит от латинского слова erosio – разъединение, разрушение. Понятие «эрозия почвы» часто используют в широком смысле как разрушение и снос верхнего слоя почвы, независимо от того, какими силами они вызваны. В узком смысле «эрозия» – это смыв и размыв почвы поверхностным стоком временных водных потоков. В этом смысле понятие «эрозия почвы» и будет употребляться дальше.

Сущность эрозии почв. Эрозия происходит вследствие размыва потоками поверхности почв, перевода смещенных частиц во взвешенное состояние и переноса их на другие участки. В местах, где скорость потока снижается, минеральные частицы оседают, образуя переотложенные пролювиальные и делювиальные наносы и намытые почвы [Григоров с соавт., 1993].

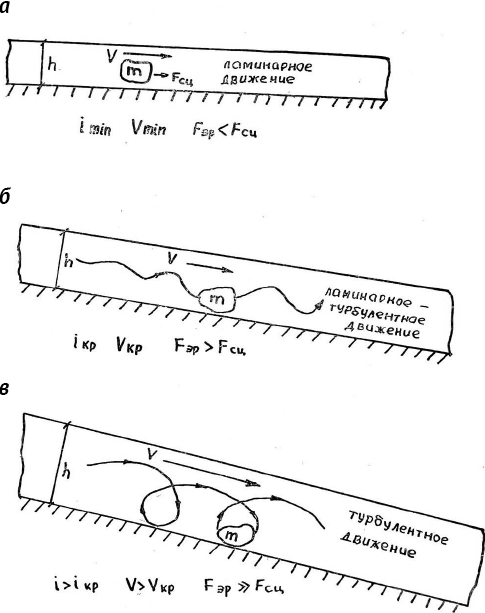

Явление смыва связано с отрывом от поверхностного слоя отдельных частиц и целых агрегатов (рис. 1). Механизм смыва почв можно представить как взаимодействие эродирующей силы потока Fэр, действующего на частицу, с силой сцепления частицы с почвой Fсц. Эродирующая сила потока, действующая на частицу, зависит от скорости потока V, толщины слоя воды h и отношения массы частицы m к площади ее поперечного сечения S:

Fэр = f (Fсц, V, h, m/S). (1)

Сила Fэр возрастает с увеличением V и h и уменьшением m/S.

Сила сцепления почвенной частицы Fсц, в свою очередь, зависит от плотности частицы р и прочности ее связи с другими частицами Fсв, на которую влияет содержание в почве коллоидов и многие другие факторы:

Fсц = f (p, Fсв). (2)

В распространенных уравнениях для размывающей силы потока толщина слоя воды обычно не указывается. Однако очевидно, что сила бокового давления на частицу в приземном слое воды при одной и той же скорости будет возрастать по мере увеличения движущейся массы воды.

Эрозия происходит тогда, когда Fэр становится больше Fсц. Скорость водного потока, при которой начинается отрыв твердых частиц от поверхности почвы, называется критической скоростью потока Vкр.

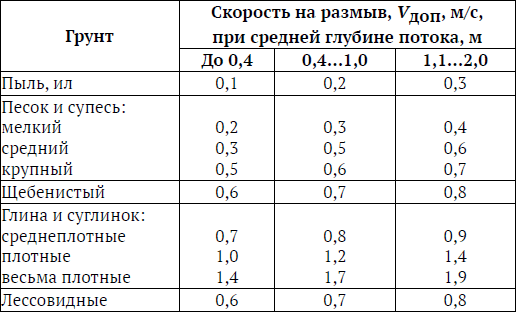

При одной и той же плотности суммарное поперечное сечение частиц на единицу объема возрастает по мере уменьшения их размеров. Поэтому критическая скорость потока меньше на почвах с более мелкими микроагрегатами и гранулометрическими частицами, чем на почвах с крупными частицами (табл. 1).

Таким образом, интенсивность отрыва почвенных частиц тесно связана с текстурой, гранулометрическим составом почв и почвообразующих пород и с тем, насколько данные скорости поверхностного стока превышают критические (неразмывающие) значения для данной почвы [Захаров, 2009].

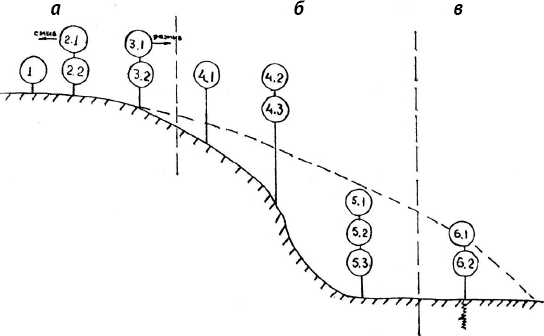

Рис. 1. Гидравлическое представление эрозии почв: а – смыв почв; б – смыв и размыв; в – размыв

Таблица 1

Допустимые скорости на размыв

Помимо указанных факторов, на интенсивность отрыва частиц от почвы большое влияние оказывает турбулентность потока, обусловленная неровностью поверхности почв. В турбулентном потоке оторвавшиеся частицы интенсивнее поднимаются к поверхности потока и переносятся дальше [Захаров, 2009].

1.2. Формы проявления и классификация эрозии

Форма проявления эрозии – это характер воздействия поверхностного стока на почву. Различают поверхностную (плоскостную) эрозию (смыв) почвы; струйчатую, или овражную, эрозию (размыв) почвы. Часто их проявление наблюдается совместно.

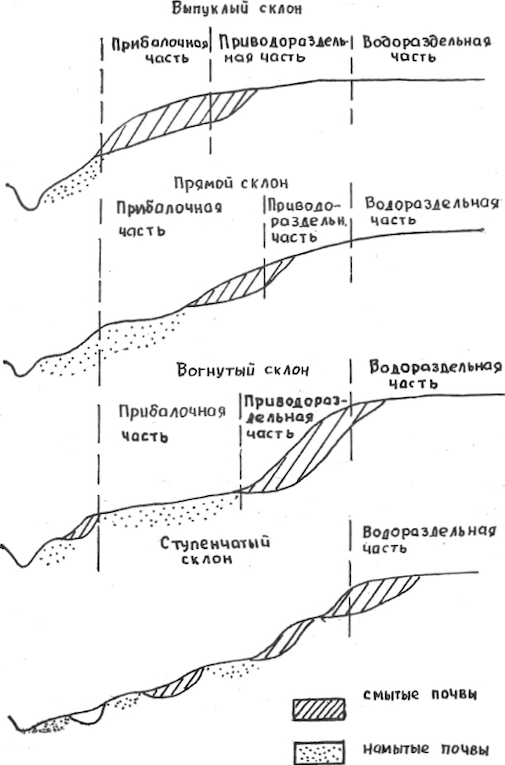

Плоскостная эрозия наблюдается на выровненных склонах, характеризующихся равномерным распределением стока. Она приводит к равномерному по территории смыву почв. В результате происходит «срезание» верхних плодородных слоев и укорачивание профиля почв (рис. 2).

Интенсивность эрозии J измеряется потерей почвой ее массы m с единицы площади F в единицу времени t и выражается в т/га или мм/год:

В этих же единицах измеряют и скорость почвообразования. Поэтому из сопоставления скорости эрозии и почвообразования судят о степени эрозионной опасности почв.

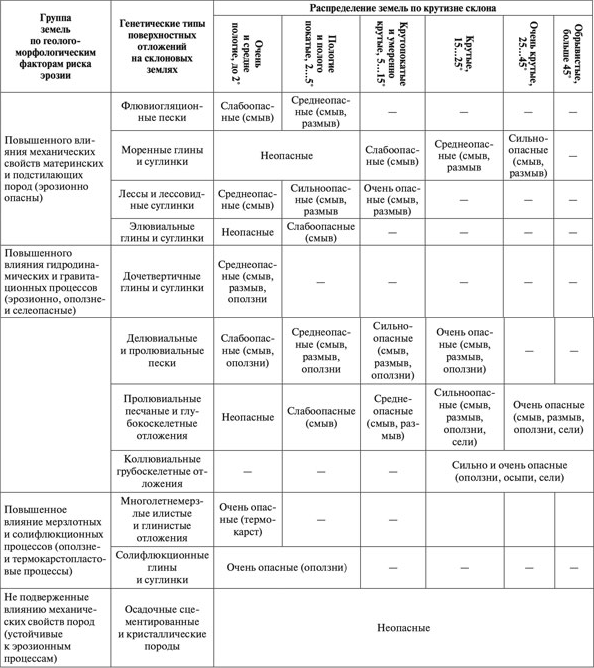

Эрозионно опасными почвы считают в том случае, когда скорость эрозии превышает скорость развития почвенного профиля в глубину. Ряд показателей эрозионной опасности, такие как крутизна склонов и механический состав почв, включены в качественную характеристику земельного фонда, проводимую в рамках земельного кадастра (табл. 2).

Рис. 2. Расположение смытых и намытых почв на склонах различной формы

Таблица 2

Группировка склоновых земель по опасности проявления процессов плоскостного и линейного разрушения

Если эрозия почв меньше, чем скорость почвообразования, эрозию называют естественной, или нормальной. Скорость роста гумусового профиля при формировании разных почв неодинаковая, в среднем она равна 0,2 мм/год. Исходя из этого, при интенсивности эрозии, не превышающей 0,2 мм/год, ее считают нормальной и не принимают во внимание. При потере почвами 3…6 т/га в год относят к слабой, 6…12 т/га в год – к средней, а при сносе мелкозема в количестве, превышающем 12 т/га в год, – к сильной [Григоров с соавт., 1993].

Струйчатая эрозия возникает тогда, когда по склону сток перераспределяется и образует струи различной интенсивности, приводящие к появлению промоин глубиной 0,5…1 м. К струйчатым формам эрозии относят размыв почвы с образованием мелких отрицательных форм рельефа, которые устраняются сельскохозяйственной обработкой почвы. Они не имеют продольного профиля и повторяют поверхности склона. При отсутствии мер защиты эта форма эрозии перерастет в овражную [Захаров, 2009].

Овражная эрозия – форма линейной эрозии, когда промоины достигают глубины более 1 м и поля не поддаются сплошной сельскохозяйственной обработке. В отличие от форм струйчатой эрозии овраги имеют свой продольный профиль, отличающийся от профиля поверхности, в которую он врезан [Захаров, 2009].

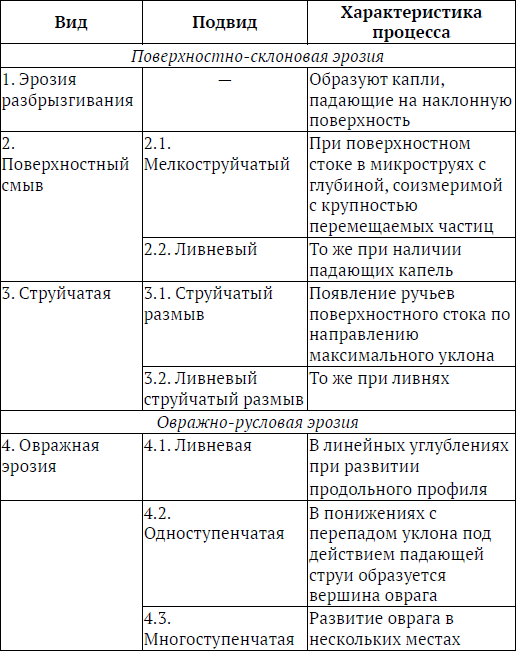

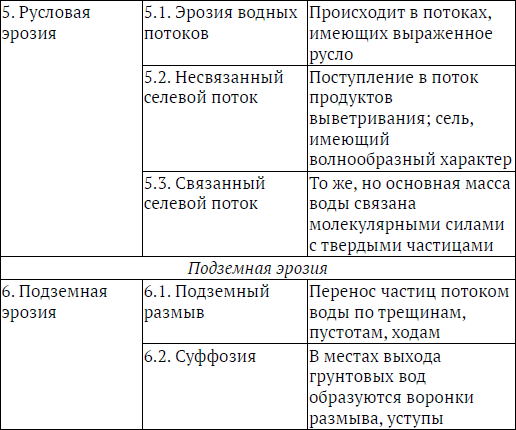

Г. И. Швебсом предложена следующая классификация водной эрозии в зависимости от мест появления (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3

Классификация водной эрозии

Рис. 3. Классификация эрозионных процессов на склонах (в соответствии с табл. 3): а – поверхностно-склоновая эрозия; б – овражно-русловая эрозия; в – подземная эрозия

1.3. Виды эрозии

Виды эрозии обусловливаются происхождением поступающей на почву воды. Различают происхождение эрозии природное (геологическое) и антропогенное, вызванное деятельностью человека.

Природным естественным условиям соответствует естественная (нормальная) эрозия, возникающая на поверхности почвы нераспаханных территорий. Она характеризуется чрезвычайно медленными, устойчивыми процессами, обеспечивающими неизменные эколандшафты довольно длительное время.

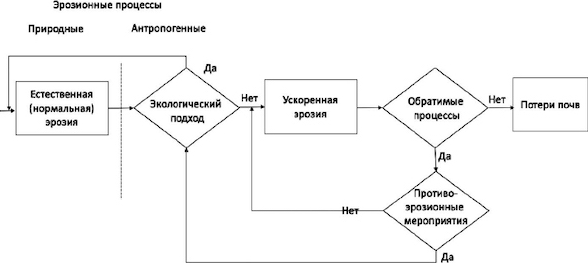

Значительные антропогенные нагрузки (сельское хозяйство, строительство и др.) в течение короткого времени меняют ландшафты (распашка, вырубка леса, строительство дорог), делают их неустойчивыми, изменяют состояние почвы, уменьшают ее сопротивляемость нагрузкам. Результатом является ускоренная эрозия. Это можно представить в виде алгоритма (рис. 4).

Рис. 4. Схема развития эрозионных процессов

Эрозия возникает при наличии стока, т. е. для ее проявления необходимы на поверхности почвы слой воды и уклон, обеспечивающий ее сток. В зависимости от специфики появления стока различают три вида эрозии: талых вод, ливневую и ирригационную. Каждый из них может давать плоскостную, струйчатую или овражную эрозию.

Эрозия от талых вод – смыв почвы талыми водами, поступающими при таянии снега. Характеризуется большой длительностью процесса, охватывает значительные территории, отличается малой интенсивностью, так как в период снеготаяния почва большую часть времени находится в мерзлом состоянии и не поддается сносу. Несмотря на относительно малую интенсивность эрозии от талых вод в расчете на единицу объема стока, в целом в определенных условиях она может достигать значительной величины и причинять большой ущерб сельскохозяйственному производству [Захаров, 2009].

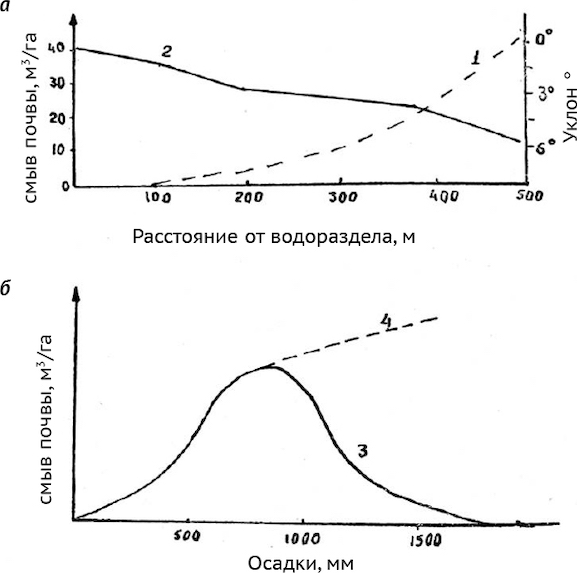

Ливневая эрозия – это смыв почвы водами, появляющимися на поверхности при выпадении дождей. При ливневой эрозии разрушение почв происходит по двум причинам: в результате смыва и размыва почв потоками и вследствие разрушения почвенных агрегатов каплями дождя. Мощность размывающего потока поверхностных вод зависит от интенсивности дождя и его продолжительности, а также от длины склона и других факторов (рис. 5). Эрозионное влияние дождя велико, так как дождевые капли при ливнях обладают большой энергией. Кроме того, крупные капли создают турбулентность временных потоков и увеличивают их транспортирующую и «роющую» способность [Захаров, 2009].

Рис. 5. Зависимость смыва от крутизны и расстояния до водораздела (а) и среднего годового количества осадков (б); Белгородская область, типичный суглинистый чернозем, склон выпуклый, зябь: 1 – изменение крутизны склона; 2 – увеличение смыва почвы; 3 – при естественной растительности; 4 – при удалении естественной растительности

Ирригационная эрозия возникает при орошении. В зависимости от способа орошения она делится на подвиды: эрозия при поливе по бороздам, по полосам, по чекам и дождеванием [Захаров, 2009].

При разных способах полива количество сносимой почвы существенно различается. Наименьшая эрозия наблюдается при поливе дождеванием и по чекам, а наибольшая – при поливе по бороздам, когда она может превышать дождевую эрозию, или от снеготаяния.

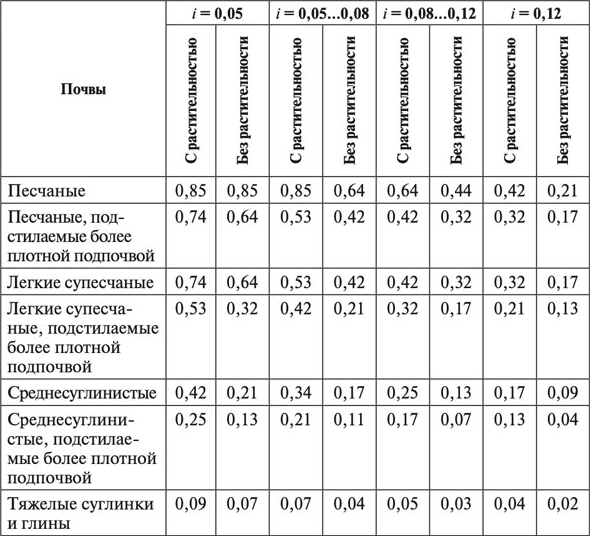

Динамика скорости впитывания почвой зависит не только от свойств почвы, но и от качества дождевальных машин, так как каждая из низ дает разную интенсивность дождя и размер капель, оказывающих разное разрушающее воздействие на почвенные агрегаты (табл. 4).

Таблица 4

Допустимая интенсивность дождя в зависимости от вида почвы, уклона (i) и наличия растений, мм/мин

1.4. Противоэрозионные мероприятия

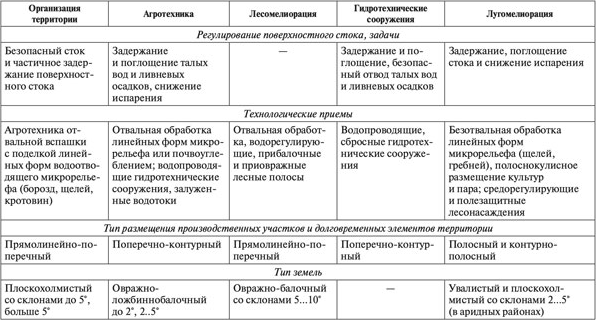

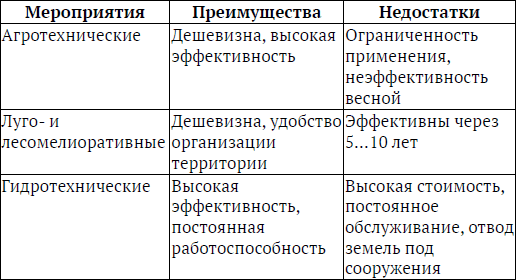

Главное направление ресурсосбережения при защите земель от эрозии – это территориальная дифференциация противоэрозионных мероприятий (агротехнические, лесо- и лугомелиоративные, гидротехнические) в зависимости от типов земель. Комплекс таких мероприятий обеспечивает надежную защиту земель от эрозии, повышает их плодородие. Проведение их особенно необходимо при наличии земель с разной площадью расчлененных массивов, крутизной и конфигурацией склонов, а также различных литогенных и гидрологических условий (табл. 5).

Таблица 5

Противоэрозионные мероприятия

В случае невысокой эрозионной опасности противоэрозионные задачи решают агротехническими способами: использованием различных обработок земель, их окультуриванием на основе применения повышенных доз удобрений, введением сево- и пастбищеоборотов, мульчированием почвы.

При значительной расчлененности территории ложбиннобалочной сетью и уклонах до 5° противоэрозионный комплекс включает лесомелиоративные и гидрологические водорегулирующие мероприятия в приводораздельном и присетевом фондах.

В основе разработок комплекса противоэрозионных мероприятий лежит метод выделения однородных по технологическим свойствам земель, где возможно применение однотипных мероприятий.

Агролесомелиоративные мероприятия комплекса применяют на слаборасчлененных пологих (до 2°) землях водораздельного и приводораздельного фондов. Элементы этих мероприятий способствуют поглощению стока. Один из приемов комплекса включает отвальную обработку с гребневанием и полезащитными лесными полосами, лункование.

На землях с крутизной склонов больше 2° основным является задержка и отведение избытка поверхностного стока. Такую задачу позволяют решить агромелиоративные и гидротехнические мероприятия. При этом на сложных склонах контурную обработку полей сочетают с водозадерживающими и водонаправляющими сооружениями.

Элементы луголесомелиоративных мероприятий комплекса применяют на эрозионно опасных землях присетевого фонда с крутизной склонов до 10°. Залужение осуществляют под защитой водорегулирующей лесной полосы плотной конструкции.

На сильно заовраженной территории специфика противоэрозионного комплекса заключается в применении гидротехнических сооружений, залуженных водотоков, а также в облесении или засыпке оврагов, коренном улучшении склоновых земель террасированием.

В табл. 6 приведены преимущества и недостатки противоэрозионных мероприятий.

Таблица 6

Преимущества и недостатки противоэрозионных мероприятий

Приведенные таблицы помогут выбрать необходимое противоэрозионное мероприятие. Возможно использование как отдельного мероприятия, так и различных их сочетаний.

1.5. Региональные особенности защиты земель от эрозии

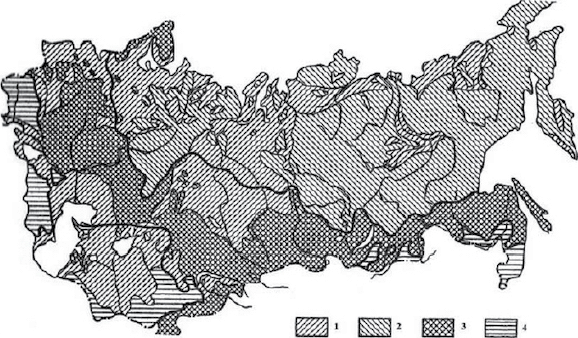

Основная часть эродированных и эрозионно опасных земель расположена в регионах с постоянной или периодической засушливостью (рис. 6).

Рис. 6. Районирование территории России и ближнего зарубежья по эрозионной опасности земель: 1 – зоны эрозионно безопасные и весьма слабо эрозионно опасные; 2 – зоны возможного проявления эрозии от стока талых вод; 3 – зоны возможного проявления эрозии от стока талых и дождевых вод; 4 – зоны возможного проявления эрозии от стока дождевых вод[1]

В Северо-Западном районе России распространена эрозия, усиленная в условиях крутосклонного холмисто-моренного рельефа интенсивной обработкой (отвальной вспашкой) пахотных земель. Противоэрозионные мероприятия направлены на безопасный отвод поверхностного стока, подбор почвозащитных культур, чередование отвальных и безотвальных систем обработки почвы, устройство залуженных водотоков и закрытого дренажа.

В Центральном районе России в эрозионном отношении неблагополучны 34% пашни, распространено оврагообразование. Наиболее важное значение имеет введение почвозащитных севооборотов, выполаживание оврагов и облесение овражно-балочных земель в сочетании с простыми гидротехническими сооружениями.

В Волго-Вятском районе наряду со смывом интенсивны процессы оврагообразования (58% пашни). Основные мероприятия – применение приемов обработки почвы, увеличивающих водопоглощение (кротование, щелевание), внедрение контурно-полосной и прямолинейно-контурной организации территории.

В Центрально-Черноземном районе 69% пахотных земель нуждаются в противоэрозионной защите. Основные звенья почвозащитной технологии: вспашка с плоскорезной и поверхностной обработкой, а также с почвоуглублением; регулирование стока созданием валов-террас при контурно-полосной организации территории. Широкое распространение получают выполаживание оврагов, устройство водопоглощающих канав и террасирование.

Уральский район, в котором эрозионной опасности подвержено 68% пашни, во многом сходен с Поволжьем как в отношении развития эрозионных процессов, так и в направленности противоэрозионных мероприятий.

В Западно-Сибирском районе эрозионно опасны 78% пашни. Почвозащитная технология основывается на плоскорезной обработке и полосном размещении культур.

В Восточно-Сибирском районе пахотные угодья размещены, в основном, в межгорных котловинах. Эрозионно опасные земли составляют 60% пашни. Здесь важное место занимают противоэрозионные гидротехнические сооружения.

В Дальневосточном районе подвержено эрозии 33% пашни. Муссонный климат способствует активному проявлению водной эрозии. Первостепенное значение в регионе приобретают посевы почвозащитных культур, чередование отвальной и безотвальной обработок в сочетании с устройством залуженных водотоков и закрытого дренажа, а также террасирование.

Выходом из сложившегося положения является замена потребительского подхода экологическим, основной целью которого является предотвращение ускорений эрозии, создание эрозионно устойчивых ландшафтов за счет комплекса противоэрозионных мероприятий.

2. Этапы развития противоэрозионных гидротехнических сооружений

2.1. Появление противоэрозионных гидротехнических сооружений

Определенные представления об эрозии, ее причинах и мерах борьбы с этим явлением возникли несколько тысяч лет тому назад в районах древних земледельческих цивилизаций (Семиречье, Китай, Индия). В России начало научным разработкам способов защиты от эрозии положили М. В. Ломоносов и профессора Московского университета М. И. Афонин и А. Т. Болотов.

В. В. Докучаев впервые предложил четкую систему мероприятий по защите почв от эрозии, в частности такие, как регулирование стока рек, устройство прудов в степи, определенное соотношение между площадями пашни, луга и леса, приемы обработки почвы, обеспечивающие наиболее полное использование влаги, применение сортов деревьев, приспособленных к местным условиям. Для изучения предложенного комплекса мероприятий под руководством В. В. Докучаева были созданы три опытных сельскохозяйственных участка: Каменностепной, Старобельский и Мариупольский.

Изучением эрозии почв занимался и П. И. Тихобразов. Им предложены такие мероприятия, как земляные валы на полях для задержания талых вод, нарезка полей и вспашка вдоль горизонталей, которые получили название контурной вспашки, теперь она широко применяется во всем мире. Им были построены в Тамбовской губернии валы с широким основанием треугольного поперечного профиля и заложены откосы при высоте вала 0,7 м. В 1910 г. В. М. Борткевич разработал конструкцию приовражного водозадерживающего вала с водосборной канавой и шпорами по концам.

Мероприятия, связанные с защитой оврагов от эрозии в нашей стране, начали применять еще в 1898 г. А. А. Тельфер разработал систему водонаправляющих валов. Появились первые водосбросные сооружения. В 1912 г. И. А. Кириенко предложил оригинальную конструкцию – консольный водосброс. Позже С. Г. Черемской разработал новую конструкцию висячего водосброса, отличающегося тем, что сливной лоток подвешивался к рамной опоре.

Данные сооружения в мелиоративных целях применяли также издавна. В 1903–1930 гг. предпочтение отдавали простейшим сооружениям – донным запрудам из дерева, плетней и хвороста, их применяли самостоятельно и совместно с водосбросными сооружениями.

Противоэрозионная мелиорация как наука родилась в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века. В это время появляются работы Н. П. Чеботарева по гидрологическим расчетам стока, Б. В. Полякова – по расчетам сооружений на малых бассейнах, Н. И. Суса – по проектированию и строительству противоэрозионных гидротехнических сооружений, Н. И. Манилова – по террасированию склонов и многие другие. Они заложили основу самостоятельного направления мелиораций – охрану почв с помощью таких систем противоэрозионных гидротехнических сооружений, как валы с широким основанием, водозадерживающие и водонаправляющие залы-канавы и др.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Факторы развития и интенсивность ливневой эрозии на пашне Томь-Яйского междуречья / Н. С. Евсеева, З. Н. Квасникова, М. А. Каширо, А. С. Батманова // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле. 2018. Т. 23. С. 51–63. DOI: 10.26516/2073-3402.2018.23.51.