Полная версия

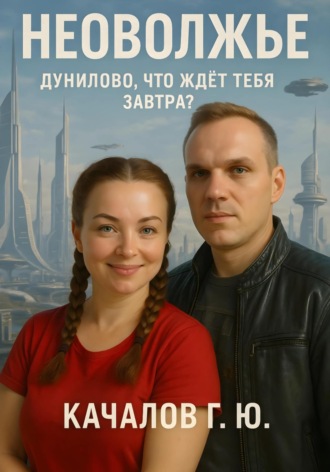

Неоволжье

Геннадий Качалов

Неоволжье

Глава 1. «Неожиданное путешествие».

«Дунилово: Мечты о будущем»

Лиловый вечер медленно опускался на сонное Дунилово, словно мягкое покрывало. Светлана, устроившись на скрипучем крыльце родного дома, вдыхала прохладный воздух, напоённый запахом трав и далёких костров. Умиротворяющую тишину деревенской улицы нарушал лишь приглушенный лай собак, доносившийся откуда-то издалека, да шелест листвы под тихий шёпот ветра. Заходящее солнце окрашивало золотом её волосы, собранные в аккуратный узел, и отбрасывало на землю длинные, причудливые тени. В этот миг мысли Светланы, как рой пчёл, гудели вокруг будущего её родного села. “Дунилово… Что ждёт тебя завтра?” – спрашивала она себя.

Светлана мечтала вдохнуть в Дунилово новую жизнь, вырвать его из цепких лап забвения и превратить в современный, цветущий уголок России. Она бережно открыла старенький блокнот, испещрённый её мыслями, идеями и планами. Каждая страница, пожелтевшая от времени, хранила частицу её души, горячей веры в будущее малой родины. Некоторые записи были сделаны несколько лет назад, ещё в юности, другие – совсем недавно, но все они, словно нити, сплетались в одну общую цель – процветание Дунилово. «Агротуризм, экологическая ферма… ммм… интересно, – прошептала она, – как же разбудить этот спящий вулкан возможностей?». Света прикрыла глаза и увидела, как пустующие дома, словно старые скворечники, вновь оживают, распахивая двери для новых семей. Представила, как местная школа, где сейчас едва набирается пара десятков учеников, снова зазвенит звонкими детскими голосами, как весенний ручей.

В её воображении, словно на яркой киноплёнке, разворачивались картины: уставшие от городской суеты жители приезжают в Дунилово отдохнуть душой, напиться тишины и покоя. Здесь они плетут изящные корзины из лозы, собирают душистый мёд прямо с пасеки, прогуливаются по изумрудным лугам, усыпанным цветами, будто драгоценными камнями. Но эти радужные мечты, словно хрупкие мыльные пузыри, разбивались о суровую реальность российской глубинки: безработица, зияющие раны разрухи, непробиваемая стена скепсиса местных жителей. Светлана помнила, как её предложение об организации народного финансирования на последнем сельском сходе было встречено недоверчивыми взглядами и глухим ворчанием. «Кому нужно это наше Дунилово? Кому оно сдалось?» – скрежетало в голосах односельчан, – «молодёжь всё равно сбежит в город.» Эти фразы она слышала так часто, что они превратились в назойливый фон, от которого, казалось, невозможно избавиться.

В свои тридцать пять Светлана сохранила юношеский задор и азарт первооткрывателя, которые, казалось бы, давно должны были угаснуть под гнётом повседневных забот. Этот неугасаемый огонёк в глазах и непоколебимая готовность принимать новые вызовы создавали удивительный контраст с её прагматичной и требующей педантичной точности профессией бухгалтера, где каждая цифра имела вес золота, а малейшая ошибка могла обернуться серьезными последствиями. «Нет, нельзя поддаваться унынию!» – «Нельзя позволить этой апатии поглотить меня!» – мысленно воскликнула девушка; «не опускай руки, несмотря на все трудности и преграды,» – произнесла она, словно заклинание. Каждый вечер, как верный летописец, добавляла в свой блокнот новые замыслы. И несмотря на все препятствия, продолжала верить в будущее своего села, как верят в первую весеннюю капель после долгой зимы. Она надеялась, что её усилия, словно маленькие семена, однажды прорастут и превратят Дунилово в процветающий край, где каждый житель будет чувствовать себя счастливым и нужным.

Света жила в уютном доме, словно маленьком ковчеге, наполненном звонким смехом и теплом двух самых дорогих людей, её дочерей – Насти и Ани. Они были не только неиссякаемым источником энергии и радости, но и главной движущей силой, её личным компасом. Светлана мечтала о лучшем будущем для своих девочек, о том, чтобы у них была возможность жить и развиваться в процветающем Дунилово, где они могли бы почувствовать себя частью чего-то большего.

Настя, почти подросток, с глазами-омутами, полными любопытства и смеха, была не только весёлой и активной, но и удивительно ответственной для своих лет. Она, как старшая сестра, стала настоящим примером для своей младшей сестрёнки. Анастасия всегда с готовностью помогала маме по дому и с нежностью заботилась о Анечке, читая ей на ночь сказки, от которых засыпалось сладко-сладко или придумывая забавные игры, от которых по всему дому разносился заливистый смех.

Анечка, маленькое солнышко семьи, тоже не отставала. Несмотря на свой юный возраст, она была очень старательной и аккуратной девочкой, окружённой друзьями, словно пчёлами вокруг цветущего луга, благодаря своей доброте и общительности.

К сожалению, семейная жизнь Светланы не сложилась, как не складывается сложный пазл, когда не хватает одной детали. И вместе с отцом дочерей приняли непростое, но осознанное решение жить отдельно. Света, несмотря на все эти жизненные бури и невзгоды, искренне верила, что для полноценного развития дочерей крайне важно поддерживать тёплые отношения с семьей отца. Она не держала обид и никогда не ставила преград общению Ани и Насти с папой, дедушкой и бабушкой. «Дети не должны страдать из-за наших ошибок,» – говорила себе девушка.

Каждые выходные Светлана с особой заботой собирала для девочек рюкзаки, словно в дальнюю дорогу, аккуратно укладывая сменную одежду, любимые пижамы с зайчиками и мишками, зубные щётки, пару интересных книг для чтения перед сном и, конечно же, несколько маленьких игрушек, чтобы дочкам было чем заняться в дороге или в гостях. Она старалась предусмотреть все мелочи, чтобы выходные прошли максимально комфортно и радостно для всех.

Когда позволяла погода, любимым местом для игр становился старый сад. Под раскидистой яблоней, словно под надёжным шатром, стояли крепкие деревянные качели, помнившие ещё Светлану маленькой. Девочки обожали раскачиваться на них до головокружения, представляя себя бесстрашными птицами, парящими в небесах, или просто сидели рядышком, доверчиво делясь друг с другом своими детскими секретами. Но сад был не только местом для игр. Аня и Настя с неподдельным энтузиазмом помогали маме ухаживать за растениями: носили маленькие лейки с водой, чтобы напоить нежные саженцы, старательно выдергивали сорняки вокруг ярких цветочных клумб, или просто наблюдали, как мама заботливо, словно волшебница, колдует над каждым цветком, впитывая любовь к природе.

Однажды, в ясный солнечный день, когда небо сияло безоблачной голубизной, а воздух звенел от пения птиц, Светлана решила сделать дочерям сюрприз и повезла их купаться на Волгу. Подъехав к берегу, перед ними открылась широкая река, словно бескрайнее зеркало, сверкающая на солнце.

– «Ух ты! Какая же она огромная!» – не сдержала восторга Аня, подбежав к самой воде, «мамочка, а что это за река? Как она называется?»

– «Это, доченька, Волга,» – ответила Светлана с улыбкой, любуясь восторгом дочери, «одна из самых больших и знаменитых рек не только в России, но и во всей Европе.»

– «Вау!» – восхищённо протянула Настя, задумчиво глядя на проплывающий мимо белоснежный теплоход. «Какая же она красивая и могучая… Знаешь, мама, когда я вырасту, я обязательно отправлюсь в большое путешествие по Волге и постараюсь побывать во всех старинных и красивых городах, что стоят на её берегах. Хочу увидеть всё своими глазами!»

Светлана расстелила клетчатый плед на прогретом солнцем песке, и девчонки, оглашая берег радостным визгом, ринулись в ласковые объятия прохладной воды. Наигравшись до мурашек на коже, они вернулись к маме.

– «Ну-ка, мои хорошие, ко мне! Посидим, отдохнём, я вам кое-что расскажу,» – позвала Светлана. «Помните, как мы в саду цветочки сажали? Ухаживали за ними, поливали?»

Девочки, заинтригованные, устроились рядом, прижавшись к её тёплому боку.

– «Да, мамочка!» – в один голос ответили сестрёнки.

– «Так вот, вся природа вокруг – это тоже наш огромный сад,» – начала Светлана. «И о речках, и о лесах, и о полях нужно заботиться так же, как о наших любимых цветах.»

– «А как заботиться?» – с неподдельным любопытством спросила Аня.

– «Очень просто, Анечка,» – Светлана улыбнулась и нежно обняла дочку. «Не мусорить, деревья не ломать, животных не обижать, беречь воду и воздух чистыми.»

– «А если кто-то мусорит?» – тут же подключилась Настя.

– «Тогда надо его по-хорошему попросить, чтобы он прибрал за собой, и самим всегда показывать, как надо,» – сказала мама. «Знайте, что чисто не только там, где регулярно моют и метут, но и где не сорят вообще.»

– «Да, мам, ты права,» – согласилась Настя.

– «Точно! И если не сделает, то…» – подхватила Аня, нахмурив брови.

– «То что?» – с улыбкой спросила Светлана.

– «То… не знаю… лишим его сладкого на целый день!» – сказала Аня, явно довольная своей суровой мерой.

Они все рассмеялись.

– «Ну, до таких радикальных мер, думаю, доходить не стоит,» – ответила Света на строгое наказание младшей дочки. «Сначала попробуем объяснить. Главное, чтобы человек понял, что мы все вместе участвуем в этом и стараемся поддерживать чистоту.»

Светлана достала из сумки сочные персики и раздала дочкам. Они уплетали их с таким аппетитом, что сок стекал по подбородкам.

– «Мам, а почему люди мусорят?» – вдруг спросила Настя, задумчиво смотрев вдаль.

– «Наверное, не все понимают, как это важно беречь природу,» – вздохнула Светлана. – «Или просто не задумываются об этом. Думают, что кто-то другой за них уберёт. Но если каждый будет так думать, то что станет с нашим миром?»

Аня доела свой персик и, вытерев руки о полотенце, сказала: «А я всегда буду убирать за собой!»

Светлана обняла обеих дочек.

– «Вот и молодцы!» – она обвела взглядом бескрайние просторы, наполненные красотой родного края, – «любите девочки Дунилово, эту речку, этот лес. Это всё наше, родное. И если каждый из нас будет заботиться о своём маленьком уголке, то вся наша страна станет прекрасной и процветающей.»

Настя и Аня смотрели на маму с восхищением, как на мудрую наставницу и опору. Они чувствовали, что любовь к родному краю, как тёплая волна, переполняет и их маленькие сердца.

– «Мы будем беречь природу, мама!» – торжественно пообещала Настя.

– «Да! Мы будем любить Дунилово!» – подхватила Аня, сияя счастливой улыбкой.

Светлана обняла дочерей и крепко прижала их к себе. Она знала, что посеяла в их юных сердцах зёрна любви и уважения к природе, которые обязательно прорастут и принесут свои плоды. Света верила, что вместе они смогут сделать Дунилово лучше, процветающим краем, где будет комфортно жить, любить и растить детей. “Именно для этого стоит бороться,” – подумала Светлана, глядя на своих дочерей, и в её сердце вспыхнула новая надежда, яркая, как летнее солнце.

«Художник из Вятского: Мечты о новой жизни»

Вдали от суеты мегаполисов, где время словно замедляет свой бег, в Некрасовском районе Ярославской области, уютно расположилось старинное село Вятское. Это место пропитано духом истории: каждый бревенчатый дом, каждая мощёная улочка – живое свидетельство былого купеческого величия. Здесь, среди живописных пейзажей и архитектурных ансамблей XVIII-XIX веков, жил Геннадий – человек с душой художника и сердцем, полным любви и заботы о родной земле.

Геннадий, мужчина средних лет, с тёмно-русыми волосами, слегка тронутыми благородной сединой, и проницательным взглядом, смотрел на мир иначе, чем большинство. Он видел красоту там, где другие замечали лишь обыденность. Замирал, очарованный ажурной резьбой наличников старинных купеческих домов, причудливо отражающихся в зеркальной глади реки. В каждой завитушке чувствовал тепло человеческих рук заботу, уют, доброту, душевную лёгкость, а также успокаивающий и вдохновляющий эффект. Вятское было частью его души, и он не мог смириться с его угасанием, не мог просто смотреть на их ветхость, зияющую пустоту в окнах заброшенных изб, и тоску в глазах стариков, провожающих взглядом редкие рейсовые автобусы.

В своей скромной квартире на окраине Вятского, где воздух был напоён ароматом старых красок и свежескошенной травы, Геннадий часами предавался размышлениям о том, как вернуть односельчанам достойную работу, утраченную гармонию и веру в будущее. Этот человек помнил, как в детстве бегал по полям, ловил рыбу в реке и Вятское в пору его расцвета, когда жизнь била ключом, люди трудились на родной земле, а ребячий смех звенел над чистыми водами реки. Теперь же река медленно умирала, загрязнённая стоками, старики уходили в мир иной, унося с собой бесценную мудрость поколений, а молодёжь покидала родные пенаты в поисках лучшей доли в шумных городах. «Они не виноваты,» – думал Геннадий. – «Кто захочет коротать свой век в забытом уголке, где кроме воспоминаний о былом величии не осталось ничего? Где нет перспектив, нет надежды… Они ищут лучшей жизни, как и все мы. Но разве это значит, что Вятское обречено на забвение?»

В его душе жила страстная мечта: не просто сохранить Вятское как прекрасный, но застывший во времени образ на старых снимках, а вдохнуть в него новую жизнь, превратив в цветущий край, где традиции и современность сплетутся воедино. Место, где каждый житель с гордостью и любовью будет трудиться, вкладывая душу в процветание родной земли и всей страны.

Гена мечтал о том, как его творчество – картины и сказки – станет мощным голосом, привлекающим внимание к нуждам села, находящим отклик в сердцах единомышленников и щедрых меценатов, готовых вложить свои ресурсы в его возрождение. В воображении рождался современный культурный очаг, где юные дарования смогут раскрыть свой безграничный потенциал, а жители обретут достойный труд и с гордостью произнесут: «Вятское – моя родина!».

Геннадий чувствовал зов сердца, призыв действовать немедленно, воплощая сокровенные мечты в реальность, вдыхая новую жизнь в забытую, но бесценную для него землю. Он верил, что один человек, горящий неугасимой любовью к своему краю, способен зажечь пламя перемен и вдохновить других на великие свершения. А если таких людей двое – нет предела возможностям!

Однако витать в облаках не позволяла суровая реальность. Гена мотался в Ярославль на старенькой «десятке», рискуя жизнью на разбитой дороге, чтобы заработать гроши на стройке. Каждый раз, возвращаясь домой, чувствовал себя выжатым лимоном, а мысль о том, что он мог бы принести пользу родному селу, не давала покоя. Геннадий черпал вдохновение в живописной красоте окружающего мира, в лучистых лицах своих односельчан, в самом творчестве. Он писал их портреты, стремясь передать не только внешнее сходство, но и глубокую внутреннюю красоту, несгибаемую силу и непоколебимую стойкость духа. А для местных ребятишек он сочинял добрые сказки, в которых знакомые лесные пейзажи оживали, а герои, наделённые смекалкой и добротой, с честью преодолевали любые трудности.

Годы шли, и с каждым новым витком времени Геннадий всё острее ощущал пульсирующую боль от медленного, но неумолимого угасания родного края. Он видел, как когда-то ухоженные огороды, кормившие целые семьи, теперь зарастали диким бурьяном, а окна домов, где когда-то горел свет и слышался смех, зияли пустыми глазницами, словно безмолвные свидетели ушедшей жизни. Эта картина не просто печалила его; она пробуждала в нём нечто большее – жгучее, почти физическое желание действовать. Его талант, до сих пор служивший лишь утешению собственной души через творчество, теперь требовал выхода в нечто осязаемое, в конкретное дело.

Геннадий мечтал не просто о возрождении, а о преображении Вятского. Он видел его процветающим местом, где каждый ручей струится кристально чистой водой, где воздух напоен ароматами трав, а не выхлопных газов. Он представлял себе здоровых жителей – не только физически крепких, но и духовно богатых, с горящими глазами и верой в завтрашний день. Для него «светлое будущее для новых поколений» означало не просто сохранение традиций, но и создание условий для их развития, для того, чтобы молодые люди не уезжали в поисках лучшей доли, а находили её здесь, на родной земле.

Именно с этой целью он загорелся идеей создания в Вятском чего-то вроде «фаблаба» – современной, динамичной мастерской, оснащённой по последнему слову техники. Это было бы не просто место для хобби, а настоящий центр инноваций, где стояли бы 3D-принтеры, лазерные резаки, станки с ЧПУ, паяльные станции и комплекты для робототехники. Здесь местные жители, от школьников до пенсионеров, могли бы осваивать новые технологии, учиться программированию, цифровому дизайну, электронике и даже основам биотехнологий. Главная цель «фаблаба» заключалась в том, чтобы дать людям инструменты и знания для создания прототипов инновационных устройств – от умных систем для сельского хозяйства до экологически чистых материалов и роботов, способных облегчить труд. Геннадий верил, что именно здесь, в сердце Вятского, может быть совершён настоящий прорыв – будь то в области робототехники, способной автоматизировать рутинные процессы и повысить эффективность, или в экологии, предлагая новые подходы к очистке воды, переработке отходов и устойчивому развитию. Это был его план по возвращению жизни и надежды в родной край.

Его амбиции не ограничивались лишь технологическими мастерскими. Гена мечтал о полном цикле возрождения, начиная с самой земли. Он вынашивал идею наладить производство экологически чистых удобрений, которые бы не только восстанавливали плодородие истощённых почв Вятского, но и делали это без вреда для окружающей среды. Он представлял себе, как местные фермеры, используя эти удобрения, смогут выращивать по-настоящему здоровую, органическую продукцию, которая станет визитной карточкой их края. Это было бы не просто сельское хозяйство, а целая философия гармонии с природой.

Параллельно с этим, его беспокоила судьба реки Ухтомки, которая когда-то была чистой и полноводной, а теперь страдала от загрязнений. Геннадий загорелся идеей разработать умную систему очистки реки, используя передовые биотехнологии – специально подобранные микроорганизмы, способные естественным путём разлагать загрязнители. Он видел, как вода в Ухтомке вновь станет кристально чистой, как в неё вернётся рыба, а дети смогут без опаски купаться в ней жарким летом. Это был его вклад в восстановление природного баланса и здоровья всего региона.

Однако, не все его начинания встречали понимание. С горящими глазами Геннадий пробовал заинтересовать местных школьников нейронауками, рассказывая им о тайнах мозга, о потенциале искусственного интеллекта, о том, как эти знания могут изменить мир. Он верил, что именно в юных умах кроется ключ к будущему Вятского. Но реальность оказалась куда прозаичнее и тяжелее. После изнурительного учебного дня, проведённого в старых классах, у детей просто не оставалось сил на сложные, абстрактные темы. Их глаза тускнели от усталости, а внимание рассеивалось. Родители же, озабоченные ежедневным выживанием, поиском работы и пропитания, не видели в нейронауках никакой практической пользы. Для них это было лишь очередное «баловство», отвлекающее от реальных проблем. «Зачем это нужно?» – спрашивали они, – «Разве это поможет заработать на хлеб?» Эти вопросы, полные прагматизма и отчаяния, больно ранили Гену, но не сломили его дух. Он понимал, что путь к возрождению будет долгим и тернистым, но его вера в Вятское оставалась непоколебимой.

Геннадий, неисправимый мечтатель, грезил о создании в Вятском не просто фермы, а целого инновационного агрокомплекса, который бы работал на передовых принципах геномной медицины. Он представлял себе лаборатории, где учёные, словно алхимики нового времени, будут исследовать ДНК растений, выявлять их скрытый потенциал и модифицировать их на генетическом уровне. Его главной целью было вывести новые, супер-устойчивые сорта растений – пшеницу, которая не боялась бы засухи, картофель, неуязвимый для фитофторы, и овощи, дающие богатый урожай даже в самых сложных климатических условиях Вятского, будь то аномальные морозы или затяжные дожди. Это было бы не просто сельское хозяйство, а настоящая научная революция, способная обеспечить продовольственную безопасность региона и даже страны. Однако, суровая реальность быстро возвращала его с небес на землю. Без доступа к современным, дорогостоящим лабораториям, оснащённым секвенаторами ДНК и мощными микроскопами, без квалифицированных генетиков, готовых переехать в глубинку, эта грандиозная идея оставалась лишь красивой, но недостижимой мечтой. Средства и кадры были за пределами его возможностей, и это вызывало глубокое разочарование.

Но Геннадий не сдавался. Его пытливый ум искал новые, нестандартные пути. Особенно захватывала его идея использования старинных, пропитанных историей зданий Вятского для проведения научных исследований в совершенно иной, мистической области – темпоральных исследований. Он был убеждён, что атмосфера старины, насыщенная веками человеческих судеб, радостей и трагедий, может не просто вдохновлять, но и буквально стимулировать интуицию, открывать новые каналы восприятия. Гена считал, что эти древние стены, видевшие столько событий, способны стать своего рода резонаторами, помогающими учёным совершать прорывы в изучении времени. Он верил, что Вятское, благодаря своей уникальной, почти магической атмосфере, может стать не просто музеем под открытым небом, а своего рода «машиной времени», позволяющей учёным не только заглянуть в прошлое, чтобы понять корни событий, но и, возможно, предвидеть будущее, чтобы подготовиться к нему. Это была самая смелая и, пожалуй, самая безумная из его идей, но именно она давала ему надежду на то, что Вятское ещё сможет удивить мир.

Эти увлечения вызывали лишь усмешки и недоумение у местных жителей, считавших его чудаком. Отсутствие финансирования, бюрократические препоны и банальное неверие окружающих в успех его затей ставили крест на этих начинаниях. Каждая неудачная попытка оставляла в душе Гены горький осадок разочарования. Иногда Геннадию казалось, что он один против целого мира, что его мечты – лишь наивные фантазии. Но стоило ему увидеть улыбку ребёнка, читающего его сказку о храбром мальчике, победившим злого дракона, отравлявшего реку Ухтомку, или восхищённый взгляд старика, смотрящего на его портрет, в котором он увидел отражение своей молодости, как он снова обретал силы и веру.

Получит ли Геннадий поддержку? Сможет ли он вдохнуть новую жизнь в Вятское? Это покажет время. Но одно он знал точно: он не сдастся и будет бороться за свою мечту до конца.

«Сквозь годы и расстояния»

Геннадий и Светлана были знакомы давно, с тех самых пор, как их детские пути пересеклись в одном из провинциальных санаториев. Им обоим было тогда по двенадцать лет – возраст, когда мир вокруг кажется огромным, полным неизведанных тайн, но в то же время открытым для самых невероятных открытий. В этом бурлящем потоке их дружба стала якорем, оплотом спокойствия в быстро меняющемся мире.

Их сближение происходило на фоне умиротворяющего соснового бора, воздух которого был густо пропитан терпким, целебным ароматом хвои, и монотонной, но успокаивающей череды лечебных процедур. Каждый день, проведённый вместе – будь то неспешные прогулки по лесным тропинкам, тихие часы в читальном зале или ожидание своей очереди на физиотерапию – становился кирпичиком в фундаменте их отношений. Они делились друг с другом самыми сокровенными мечтами о будущем, ещё не до конца сформировавшимися, но уже такими яркими и манящими. Шептали секреты, которые казались тогда невероятно важными, но произнесёнными вслух, теряли свою тяжесть и становились общими. Удивительная лёгкость в общении, полное отсутствие необходимости притворяться или подбирать слова, создали между ними глубокое ощущение родства душ. Казалось, они знали друг друга всегда, понимали с полуслова, и эта связь была чем-то большим, чем просто детская дружба – это было предчувствие судьбы, которая свяжет их на долгие годы.

Однако детство быстротечно. После санатория их пути разошлись. Жизнь в разных селах, разделённых сотней километров, в эпоху отсутствия интернета и мобильной связи, казалась непреодолимым препятствием. Редкие письма и короткие междугородние звонки стали единственной связующей нитью. Вскоре на первый план вышла учёба, стремление к самостоятельности и оправданию надежд родных. Новые интересы и знакомства заполнили их жизнь. Хрупкая связь, зародившаяся в санатории, постепенно угасала под натиском повседневных забот. Письма становились короче, звонки – реже. Без ссор и обид, жизнь неумолимо разводила их в разные стороны, оставляя лишь тёплые воспоминания о летней дружбе.

Судьба свела их вновь спустя годы и расстояния. Родственники пригласили Светлану на экскурсию в старое село с интересной историей. Она с удивлением узнала, что это название «Вятское» пробуждает в ней тёплые воспоминания. Любопытство и ностальгия подтолкнули набрать знакомый номер. Голос Геннадия, уставший после работы за полторы тысячи километров от родного дома, заметно оживился, узнав Свету. Воспоминания о юности незаметно перетекли в обсуждение настоящего. Оказалось, что, несмотря на разные жизненные пути, они сохранили что-то общее.