Полная версия

«Жизнь – счастливая сорочка». Памяти Михаила Генделева

Ездил Генделев не только в Советский Союз: он побывал в Европе и США, участвовал в международных поэтических фестивалях, познакомился или возобновил знакомство с В. Максимовым, В. Марамзиным, В. Аксеновым, А. Хвостенко, В. Некрасовым. Б. Парамоновым, Ю. Алешковским, А. Синявским.

Генделев стал одним из основателей и президентом Иерусалимского литературного клуба, образованного в марте 1991 года и объединившего поэтов, прозаиков, переводчиков, эссеистов и филологов.

В том же году он начал публиковаться в ведущих русскоязычных израильских газетах (во «Времени», позднее – в «Вестях»), собравших под руководством главного редактора этих газет Э. Кузнецова и его заместителя Л. Меламида цвет русскоязычной журналистики и литературы Израиля. В 1991–1996 годах поэт напечатал в этих изданиях несколько сотен политических обзоров, фельетонов, колонок, эссе и пр. Из популярных у читателя еженедельных кулинарных полос сложилась книга иронических этюдов о кулинарии «Книга о вкусной и нездоровой пище, или Еда русских в Израиле» (2006).

В 1993 г. Генделев получил премию фонда Р. Эттингер за достижения в области литературы, а в 1995 г. премию Я. Цабана (премия министерства абсорбции) в номинации «поэзия» – в те годы высшие израильские литературные премии для литераторов-репатриантов, пишущих на родных языках.

И все же, несмотря на эти успехи и относительно стабильные заработки, поэт тяготился газетной поденщиной и по-прежнему не находил долгожданного признания вне «русского» анклава. «Я не согласен с культурной реальностью, унизительной для моего существования в культуре, настаивающей на моем несуществовании», – с горечью писал он.

В 1996 г. Генделев опубликовал книгу «Избранное». В 1997 г. одновременно вышли книги «В садах Аллаха» и «Царь», над которыми поэт работал с 1995 г. В этих книгах любовная лирика соседствовала с эсхатологическими ожиданиями, реминисценциями прошлой и провидением будущей Катастрофы и обвинениями в адрес Всевышнего, характерными для поэтики зрелого Генделева.

Журналистская карьера Генделева завершилась в 1996 году, когда он вошел в группу копирайтеров «русского штаба» предвыборной кампании Б. Нетаньяху (занявшего в итоге пост премьер-министра). С этого момента основным и главным источником дохода для него стала политическая аналитика и пиар-технологии. В 1999-м Генделев работал в том же статусе в предвыборном штабе русской партии Н. Щаранского.

Между тем поэтическая деятельность Генделева резко пошла на убыль. В 1997-м он начал работать над книгой стихов «Уроки симметрии» и автобиографическим романом в стихах «Жизнеописание, составленное им самим». Но «стоглавый» роман, смутивший автора «лихостью и скоростью движения текста», не продвинулся дальше 20-й главы, затем был утрачен (позднее Генделеву удалось восстановить 13 глав). В начале 1998 г. наступил период поэтического молчания, продолжавшийся около пяти лет.

Осенью 1999 г. по приглашению олигарха Б. Березовского (1946–2013) Генделев приехал в Москву и принял участие в разработке проекта «Единство». С тех пор он жил в основном в Москве, занимаясь политической аналитикой и различными проектами, связанными, главным образом, с Березовским.

В Москве Генделев оказался в ситуации двойного отчуждения – в положении обитающего в России израильского поэта, пишущего по-русски. Но самого поэта положение это не слишком беспокоило: он был увлечен новообретенной финансовой состоятельностью и возможностью жить на широкую ногу, путешествовал по Западной Европе и российским провинциям, познакомился со своей будущей женой Н. Коноплевой.

Как и в Иерусалиме, в московском доме поэта, где царил нежно любимый кот, вислоухий шотландец Васенька, бывали люди самых разнообразных занятий и убеждений. Среди друзей и собеседников Генделева московских лет музыкант и певец А. Макаревич, политолог С. Белковский, писатели В. Сорокин и В. Аксенов, кинорежиссер П. Лунгин.

В 2000 г. в Израиле вышла книга избранных стихотворений и поэм Генделева «Хаг» («Праздник») в переводе на иврит П. Криксунова. В том же году состояние здоровья Генделева существенно ухудшилось; он уехал в Швейцарию, где лечился от бронхиальной астмы, позднее перешедшей в эмфизему легких.

В 2003 г. вышло однотомное «Неполное собрание сочинений», в которое Генделев включил все изданные с 1981 г. поэтические книги и, как отдельные разделы, неизданные «Уроки симметрии» и восстановленное «Жизнеописание». Книга, очевидно, задумывалась как итоговая. В послесловии, напоминавшем литературное завещание, Генделев декларировал отказ от поэтического творчества, заявляя, что с 1998 г. «потерял всяческий интерес» к своим стихам и поэмам.

Смелая декларация была перечеркнута уже в 2004 г., когда Генделев выпустил книгу стихотворений и поэм «Легкая музыка». В 2006 г. за ней последовала книга «Из русской поэзии». Последней книгой поэта стал вышедший в 2008 г. сборник «Любовь, война и смерть в воспоминаниях современника», куда вошли «Легкая музыка», «Из русской поэзии» и не издававшаяся отдельно поэтическая книга «Памяти Пушкина». В 2008 г. был также выпущен компакт-диск Генделева «Записки военного энтомолога» с авторским чтением стихов. К этому времени болезнь заставила Генделева перебраться в Иерусалим. Его состояние продолжало ухудшаться, несмотря на перенесенную операцию по резекции верхушек легких. К себе в «мансарду» по крутой лестнице подниматься он был не в состоянии. Генделев снял квартиру на бульваре Бен-Маймон в респектабельной Рехавии, передвигался все чаще на электрической инвалидной коляске. Неисправимый жизнелюб, Генделев и здесь находил источник веселья – он с лихими поворотами и гиканьем гонял на коляске по иерусалимским улицам, напялив ковбойскую шляпу, колониальный шлем или котелок «под костюм» и галстук-бабочку.

В июне 2008 года у Генделева и Н. Коноплевой в Иерусалиме родилась дочь Серафима.

Несомненно, поэт смог так долго бороться с болезнью исключительно благодаря своей неизбывной витальности и бескорыстной духовной и материальной помощи многочисленных друзей. Но теперь единственной надеждой оставалась пересадка легких.

В начале февраля 2009 г. Генделев написал свое последнее стихотворение под названием «Первая баллада бульвара Бен-Маймон». 10 февраля около восьми вечера раздался звонок из больницы – найден донор. Решать следовало немедленно, и Генделев решился.

Операция оказалась неудачной и осложнилась послеоперационной инфекцией. В ночь на 30 марта 2009 г. Михаил Генделев умер в больнице Бейлинсон под Петах-Тиквой. За несколько часов до смерти он сложил из карточек-букв (говорить не мог из-за трубки в горле) слова «не могу» и попросил поставить на маленьком проигрывателе диск со своими стихами.

Поэт был похоронен на кладбище Гиват-Шауль в Иерусалиме.

II

Генделеведение

Эссе

Майя Каганская

«Я хочу рассказать вам…»[1]

Я хочу рассказать вам о большом, очень большом поэте – Михаиле Генделеве.

Песах уже стоял при дверях, когда мы его хоронили. На улицах верховодила по-летнему липкая жара, но здесь, на холмах Гиват-Шауля, из низко опустившегося, как будто из любопытства, неба, сильно дуло, и поминальные свечи яростно и страшно рвались навстречу ветру из своих застекленных камер.

Несколько подоспевших московских друзей стыдливо прячут за спины, а то и просто выбрасывают загодя припасенные букеты цветов. Какие цветы, когда хоронят еврея? Камни, камни и камни…

Жестокая, воистину самурайская красота еврейского погребального обряда пронзает.

(Евреи! Если вам не все равно, где истлевать бесчувственному телу, не зарывайтесь ни в подзол, ни в чернозем, ни в суглинок: еврейские кладбища, что в Подмосковье под березами, что под Парижем и платанами, одинаково неприглядны и по-особенному жалки, как нищие на паперти чужого храма. Лучше уходите в камень под каменным небом, – так оно и красивей, и достойней.)

По случаю месяца нисан надгробные речи запрещены, и правильно: жизнь нашего общего друга Миши Генделева кончилась, а вот жизнь поэта Михаила Генделева… Нет, она не начинается, напротив, она в разгаре, в послеполуденном зените, и еще преподнесет сюрпризы, так что последнее слово и не может быть сказано.

На 59 отпущенных ему лет приходятся 33 года моей с ним беспорочной дружбы, не отягощенной никакой обыденностью. Мы дружили, как дружили бы ассонансные рифмы, если бы были людьми.

Из тех же 59 лет более четверти века, с 1977 года начиная, Генделев безотказно провел в Иерусалиме, потом какое-то время кочевал между Израилем и Россией, пока не осел в Москве со всем и со всеми, что оседлому образу жизни – и поэта тоже – полагается: дом, семья, друзья, издатели, читатели и почитатели.

Россия встретила его лучше, чем Израиль проводил.

В ивритоязычном Израиле людей, понимавших поэтический калибр Генделева, было меньше, чем пальцев на одной руке.

Зато среди оценивших оказался Хаим Гури.

Русского он не знал, а Генделев на иврите скорей рычал, чем изъяснялся. Вот по этому-то рыку Гури его признал, плюс жестикуляция и подстрочники. Поэту достаточно. Гури его любил, они дружили.

Хаим Гури участвовал в составлении и издании единственного сборника стихов Генделева на иврите, в прекрасных переводах П. Криксунова. Сборник назывался «Хаг» («Праздник»), опубликован в 2000 году.

Сборник не заметили. Он и уехал.

Ивритяне! Не кайтесь в свойственной вам дурной манере самобичевания, неотличимого от самолюбования: дескать, ах! ох! – какое же мы неприветливое закрытое общество! Если кто не «один из нас», – он другой, он чужой, мы его не принимаем, знать не хотим. Да, вот такие уж мы, не взыщите.

Но и вы, русские израильтяне, не спешите вчинять очередной иск Израилю, с неустранимым акцентом хамства: мол, не принимаете вы нас, потому что не понимаете, а не понимаете, потому как мы выше и для вас недоступны…

А на самом деле никто не виноват ни в чем, а просто: современная ивритская поэзия и поэзия Генделева настолько разной породы и природы, что даже не оспаривают одно экологическое пространство.

Так осевшая под грузом маслин олива не сцепится за место на холме с вытянутым в струнку тополем, что по весне, как мягкой пародией на снег, засыпает округу белым пухом.

Тополиный пух и старинное русское напутствие усопшему: «Да будет земля тебе пухом» – сопрягает Генделев в одном из ранних воспоминаний о родном городе, устланном тополиным пухом в мраморно-гранитном гнезде русских поэтов: «тополиный вам пух красавцы пух земля по краям лица…»

Срочный перевод общеязыковой идиомы в приватную поэтическую речь – это уже росчерк зрелого Генделева. Не язык, а речь, не Россия – русские поэты. Так он начинался.

Между тем: кто ж не знает, что родина поэта – это его язык?

Поэту негоже искать свои корни, ведь они всегда при нем: корни слов.

А вот вернуться к своим корням – это совсем другое дело, это значит «отсадить» корни обратно, вернуть в родную языковую почву.

Неудивительно, что стоило России сменить свой всегдашний медвежий оскал на сколько-то дружелюбную ухмылку, как многие новые русские израильтяне – не обязательно поэты, но связанные русским языком по ногам и рукам, профессии и судьбе, – потянулись обратно. Сколько? – Не знаю, не считала. Для меня – много, раз я не досчиталась Генделева.

Он, правда, регулярно наезжал в Израиль, и у него, в отличие от многих, из Израиля съехавших, хватало ума и такта, чтобы не изливать потоки и патоку израильского патриотизма и разогретого расстоянием сионизма. Что производит впечатление одновременно комичное и неприличное, как секс по телефону.

Чем больше доставала его болезнь, тем дольше он здесь оставался. Пока не остался навсегда.

Печально. Особенно для родных и близких. Но, положа руку на сердце, мало, что ли, у Израиля своих печалей? А русского поэта пусть Россия и отпоет, – разве, по справедливости, не так?

И все бы так, но: до последнего дня, до последнего вздоха без выдоха Генделев именовал себя пишущим по-русски израильским поэтом. Заметьте: не еврейским, но – настойчиво – израильским.

В Москве сборники его стихов выходили под названием на двух языках – русском и иврите. Как эпиграф к двуязычию его иерусалимского надгробья. Иврита Генделев так и не выучил. Но он потрясающе его слышал, слушал и подбирал; так музыкально одаренный, но не обученный нотной грамоте человек подбирает любимые мелодии на знакомых инструментах.

Он умер за тридцать дней до своего дня рождения, а день тридцатый со дня его смерти («шлошим») совпал с днем рождения государства Израиль и поминовения за него павших.

Какая плакатная, едва ли не назойливая символика! Но все правильно: смерть поэта – это посмертный слепок с его поэтики.

…Когда-то Хемингуэй советовал начинающим авторам попробовать, а затем описать самоубийство: без травматического личного опыта в литературу лучше не соваться.

Русскоязычные литераторы, поэты и прозаики заплыва 70-х, независимо от того, кем они были в прошлой жизни, почувствовали себя начинающими: вокруг, куда ни глянь, простирается до самого горизонта чужая речь, чужой ландшафт, чужие застолья. И тогда они, не сговариваясь, коллективно, скопом, последовали совету Хемингуэя. О! не пугайтесь, в сильно смягченном варианте: они заменили самоубийство лютой ностальгией. Они эксплуатировали ностальгию, как южные плантаторы своих черных рабов, выжимали ностальгическое отчаяние до последней капли пота, до последней слезинки плача и снимали по два урожая в год.

Вряд ли где-нибудь когда-нибудь эмигранты или беглецы из России так надрывно голосили по ней, как эти добровольно ее покинувшие русские литераторы, евреи по происхождению и сионисты по убеждению.

А в это самое время Генделев буквально изнемогал от острых приступов счастья. Он не успевал и не уставал записывать застывшие в иерусалимских камнях метафоры. Камней было множество, метафор – тоже, притом самого широкого профиля. Так появились «каменные воды», «каменное небо» и «губы тоже камень». В виду близкого и жадного присутствия нового пространства – Иудейской пустыни, что начиналась сразу за порогом дома в Неве-Яакове, по-иному заговорило время, привычно запертое в часах: «…степенная пара грегорианских минут оборотясь к пустыне свою бормочет латынь». Выяснилось также, что прибрежная крепость (Акко) – это «антистрофа волне».

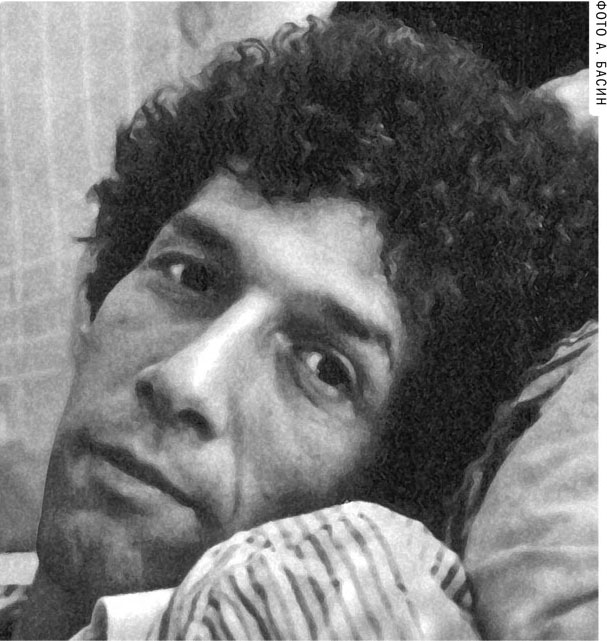

…В связке человек-поэт поэт – это существительное и подлежащее, а человек – прилагательное и сказуемое. Человек Генделев был о ту пору молод, сух, быстр и ловок телом, лицо же имел смугло-бледное, как и полагается выходцу с Востока.

Марселя Пруста сравнивали с персом, Пастернака – с арабом и его лошадью вместе, ну а Генделев был вылитый бедуин или марокканец. Как будто родовые гены, очнувшись от зимней спячки, рванулись наружу, к солнцу. Он так естественно и быстро врос в Иерусалим, как будто тот был паззлом, а Генделев – его недостающим фрагментом. Стоило мне выйти в город, и я на него налетала, даже в тех задушенных закоулках, где и себя-то не чаяла встретить.

Вот он окликает меня с того берега улицы, военная форма, хоть и великовата по размеру, но с ним в ладу, даже тяжеленные солдатские бутсы ему идут, и чувствуется, что «М-16» не угнетает плечи. Это Ливанская война отпустила его на малую перемену.

Господи! Ну почему в нашей земной глуши время так тупо прямолинейно?! Ведь он все еще ждет меня на углу, как мы и договаривались, напряженный (новые стихи в рюкзаке) и напоминает стрелу, натянутую на нерв.

А еще, как и большинство из нас, был он в те годы по-эмигрантски надрывно беден, любил свою красавицу-жену и маленькую дочь, но семья разваливалась: вместе с опустошенными чемоданами он снес в подвал муниципальной квартиры планы трудо- и жизнеустройства ради беспрепятственного сочинения стихов. И честно оповестил об этом. Он праздновал новую страну, как празднуют новоселье.

Из города, перекормленного стихами, Генделев приехал во всеоружии стихотворства. Но стихотворца в поэта превратила только Первая Ливанская война, – он отслужил ее в качестве военврача («полкового лекаря» его словами), и война в благодарность, как орденом или медалью «За отвагу», одарила его Темой. А тема – это тело поэзии.

Междуречье, Тир, Сидон, Вавилон, Ливан… Какие свежие, какие незатоптанные земли! Здесь воистину не ступала нога ни русского солдата, ни русского поэта. Исполнение желаний: вырваться из магнитной ловушки русской поэзии, на волю, на вольные хлеба: «Мне так хотелось бы уйти из нашей речи, уйти мучительно и не по-человечьи». Потому что: «Господь наш не знает по-русски и русских не помнит имен».

Господь, Наш, ваш, всехний, Адонай, Аллах, Христос… Сплошные псевдонимы. Но каково бы ни было его настоящее имя, еврейской традицией запрещенное к произношению, – после Ливана и до конца в поэзии Генделева Господь господствует безраздельно. Более интересного собеседника он так и не сыскал. Вера? Но вера не в счет: «Я верил бы в бессмертие души, да две метафоры перегружают строчку». Иудаизм, правда, и не настаивает на вере как непременном условии общения со Вседержителем, скорей на доверии. Только где ж его взять?

Жанр отношений с еврейским Богом Генделев определил сам, ясно, просто и – для еврея – вполне традиционно: спор. «Спор Михаэля Бен Шмуэля из Иерусалима с Господом Богом нашим о смысле…». Резоны спора, точнее, вызова у Михаэля Бен Шмуэля, в сущности, те же, что были у Иова, только помноженные на шесть миллионов.

Именно после Ливанской войны Катастрофа как кислород входит в состав воздуха, которым дышит генделевский стих, и пепел оседает даже на ликующие пейзажи. Не тот пепел, что стучит в сердце, а тот, в который само сердце превратилось.

Думаю, что Катастрофа, как ничто другое, понудила Генделева резко поменять регистр старинного спора евреев между собой и Вседержителем.

Строка из вида на Бейрутский порт с греческим судном в фокусе окуляра: «И видим надпись на корме: “Метафора”, чего? – Зиянье».

Так вот: если двигаться по теологическому вектору поэзии Генделева, получим не безадресную метафору («зиянье»), но метафору зиянья, и это есть Бог.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Альманах «Лехаим», № 219, 2010.