Полная версия

На страже Родины. События во Владивостоке: конец 1919 – начало 1920 г.

Карл Николаевич Хартлинг

На страже Родины

События во Владивостоке: конец 1919 – начало 1920 г.

© «Центрполиграф», 2025

Оформление художника Я.А. Галеевой

* * *

От издательства

Подполковник Белой армии Карл (Кирилл) Николаевич Хартлинг после Гражданской войны оказался в эмиграции. Судьба занесла его на остров Ява, где в 1935 году, за два года до смерти, он написал книгу о событиях Гражданской войны на Дальнем Востоке – прежде всего о мятеже Чехословацкого легиона в конце 1919 года и эсеровском восстании 1920 года во Владивостоке, малоизвестной странице послереволюционного противостояния людей, оказавшихся в России по разные стороны фронта… Тема была Хартлингу хорошо знакома – он являлся не просто свидетелем, а участником боев во Владивостоке, когда власть переходила из одних рук в другие…

Можно сказать, что эмигрантская жизнь бывшего офицера на Яве худо-бедно сложилась: он служил «в электрическом отделе» городского управления города Соло (не самый последний город на острове Ява, столица одного из яванских султанатов), то есть не голодал, имел надежную работу, был на хорошем счету, но… он оказался единственным русским человеком в городе Соло. Еще один русский жил в 70 милях от него, а третий – в 120 милях… Мало того что была утрачена связь с родиной, так еще и соотечественники-эмигранты были далеко, и общение с ними затруднялось расстояниями. И в таких условиях ему довелось прожить около десяти лет…

Наверное, тоска по родине и по общению со «своими», с соотечественниками из России, заставила Хартлинга, протестанта, человека с европейскими корнями (Карла Фридриха фон дер Хартлинга), обратиться к Русской православной церкви. В новом крещении он принял имя Кирилл, что, как ему казалось, делало его ближе к родине… Впрочем, его предки, проживая в России не годами, а веками, основательно обрусели, и Карл Хартлинг всегда чувствовал глубокую связь со своей родной страной.

В парижской газете «Возрождение» от 20 июля 1935 года, в рубрике «Отклики», где обсуждался Казанский поход Ивана Грозного, появились сведения из семейных преданий К.Н. Хартлинга об участии его предка со стороны матери в штурме Казанского кремля.

Было указано, что «потомки „немецкого розмысла“ были верными слугами царей московских и российских, и среди них было немало славных артиллеристов». Хотя, надо признать, артиллеристами были не все. Прадед К.Н. Хартлинга по матери А.Л. фон Зеланд действительно был генерал-лейтенантом артиллерии, а вот дед А.А. фон Зеланд в конце XIX столетия занимал пост прокурора Казанского окружного суда, далекий от военной службы. Но сам Карл Хартлинг связал свою судьбу с русской императорской армией. Только революция и Гражданская война привели его сначала в Белую армию, а потом в эмиграцию.

Покинув родину и оказавшись на Яве, Карл Хартлинг, насколько было возможно, поддерживал связи с русскими эмигрантами, разбросанными по миру, и даже печатался в «белой» зарубежной прессе. К примеру, иллюстрированный военный и морской журнал «Часовой», выходивший в Париже, в № 38 (август) за 1930 год опубликовал небольшую заметку Хартлинга, посвященную адмиралу Г.И. Невельскому, которая имела резонанс в эмигрантских кругах. Может быть, потому, что эпиграфом к ней стали знаменитые слова императора Николая I: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен»…

Некролог, в котором друзья сообщили о смерти после тяжелой болезни на острове Ява подполковника[1] К.Н. Хартлинга, был опубликован в Париже (Возрождение. 1937. 24 апреля). Бывший офицер известен в кругах парижской белой эмиграции.

В своей книге «На страже Родины. События во Владивостоке. Конец 1919 – начало 1920 г.» подполковник Хартлинг рассказывает о событиях, нечасто упоминаемых в книгах по истории, хотя и сыгравших в ней важную роль, например, об ожесточенном противостоянии юнкеров Владивостока и чешских легионеров во время мятежа под руководством чехословацкого генерала Радолы Гайды1, о поведении союзников по Первой мировой войне (представителей США, Франции, Японии и т. д.), предпринявших интервенцию на территорию России в годы Гражданской войны, о расколе в рядах Белого движения, не все участники которого признали власть адмирала А.В. Колчака…

В Белой армии Карл Хартлинг занимал не слишком высокий пост – он принадлежал к офицерскому составу военного училища со странным названием Учебная инструкторская школа, наскоро образованного во Владивостоке для подготовки пополнения офицер ского состава Белой армии. Но волей судьбы именно он со своими подразделениями часто оказывался на острие борьбы во время бурных политических событий Гражданской войны на Дальнем Востоке. И ему хорошо были видны не только мужество и героизм бойцов, но и интриги, ошибки и слабость командования белых сил, приведшие в конце концов к капитуляции дальневосточной Белой армии и массовой эмиграции большинства ее сторонников…

Полковник Генерального штаба Н.В. Колесников в журнале «Армия и флот» (Шанхай. 1935. № 2/1193. Март) отмечал: «…До сих пор мы все поем только о героизме и хвастаемся, что все было хорошо. А почему мы здесь? Почему лучшие генералы, с государственным золотым запасом, с тысячами офицеров, юнкеров и всей интеллигенцией и помощью союзников выброшены за границу? Почему мы разбиты? Кем разбиты: вахмистрами, унтерами, матросней, каторгой, чернью? Почему? Разбитые вожди пишут свои мемуары, но не всегда пишут правду… а мы, которые еще не кончили сражаться, которые готовятся к новому бою, мы должны знать правду, потому что мы хотим исправить ошибки, научиться и победить».

Но исправить ошибки и победить Красную армию белым офицерам было уже не суждено…

К.Н. Хартлинг честно отвечает на вопрос: почему? Он тоже утверждал, что прошлое «должно быть изучено, и полученный опыт должен быть полностью использован».

Жизнь не дала Белой армии возможности использовать свой опыт в боях новой Гражданской войны. Им осталась только горечь поражения и тоска по покинутой родине…

На страже родины

События во Владивостоке

Конец 1919 – начало 1920 г.

Терпи и надейся на Бога,

Как ни было б тяжко тебе,

Борись до последней минуты,

Мужайся и крепни в борьбе!

Предисловие к изданию 1935 года

Армия сражалась с врагом на Урале. Плохо снабженные, но сильные духом полки ее, проявляя предел напряжения, выполняли свой долг. В это время в тылу ее, лишенные творческого размаха руководящие группы белых, не принимая выставляемых ходом событий требований, занимались восстановлением мертвых форм знакомого и милого им прошлого. Толчея на месте, с определенной тягой к старым формам взаимоотношений классов и групп населения, губила все начинания власти. Народные массы и даже средние классы все больше и больше уходили из-под влияния верхов.

Эсеры, ушедшие после переворота 18 ноября [1919 года] в подполье, имея за собою благожелательство и негласную поддержку руководителей чехословаков, уже с первых месяцев этого столь много обещавшего в начале и оказавшегося столь трагичным для белых в своем конце 1919 года, упорно вели свою работу по разложению основ, на которых должна была держаться всероссийская национальная власть.

Неудачи на фронте, повлекшие за собой откат все дальше и дальше на восток линии фронта, конечно, не способствовали укреплению престижа правительства как среди иноземцев, так и своих собственных граждан. Время шло, и с каждым днем число врагов белой власти росло.

Наступил ноябрь. Пал Омск. Армия отступала вглубь Сибири. Тревога за самое ближайшее будущее охватила как представителей белой власти, так же точно и «союзников» – интервентов и обывателей.

С каждым днем, с каждым часом тревога росла. Враги правительства ее раздували, это было в их интересах. Наконец, вдруг всюду и везде в тылу действующей армии появились бунтари: антиправительственные элементы пошли на штурм омской государственности.

Застрельщиками были эсеры-областники[2].

Сигнал к борьбе был дан из Владивостока, где Гайда, герой былых побед, сменивший тропу полководца на скользкий путь интриг и авантюр, поднял восстание. Горстью верных долгу и родине его силы были раздавлены на другой день, но это был только временный успех для Омского правительства[3].

Дальнейшее отступление армии, разлад, раздоры и непрекращающиеся интриги в окружении адмирала [Колчака], растерянность, бездействие, предательство и измена ряда представителей белой власти на местах, паника в среде интервентов – все это только способствовало успеху переворотчиков.

Бунт в Новониколаевске[4], восстание в Иркутске, измена в Красноярске, переворот во Владивостоке…

Радола Гайда

Эсеры старались захватить в свои руки бразды правления, но из этого ничего не получалось. Их роль оказалась ничтожной и жалкой. Всюду, где не взвивалось красное знамя, подымаемое эсерами, там через несколько дней уже торжествовал большевизм.

В своей книге подполковник Хартлинг повествует о тех испытаниях и той борьбе, которые пришлось выдержать и перенести воинским чинам, находившимся в рядах частей Владивостокского гарнизона.

Их служба Родине в этом большом портовом городе была нелегкая. Им приходилось не только бороться с врагом внутренним, но и иметь дело с обнаглевшими «союзниками». Дерзость последних переходила все границы. Этому во многом содействовал русский «обычай» втягивать в свои внутренние споры иноземцев. При таких условиях охрана чести и достоинства Великой Российской державы была исключительно трудна и тяжела.

«Свои» в рядах врага, «враги» в своих рядах, героизм отдельных бойцов, бездействие и бюрократизм верхов, граничившие с предательством, равнодушие обывателя, психология рядового воина, юнкера и офицера – все это приковывает к себе внимание, заставляет вдуматься и уяснить те причины развала многих частей Молодой армии[5], перехода их в ряды врага. То, что произошло во Владивостоке с Учебной инструкторской школой и другими частями, – точно то же самое имело место с другими частями в других местах, как то: в Иркутске, Красноярске, Новониколаевске.

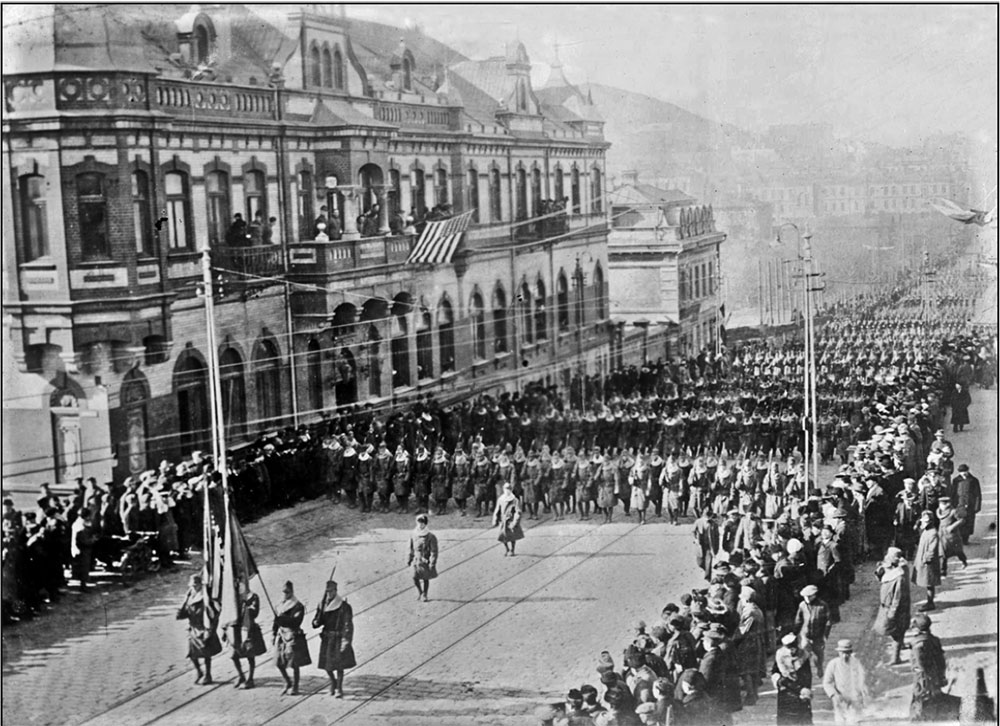

Сводный парад вооруженных сил интервентов

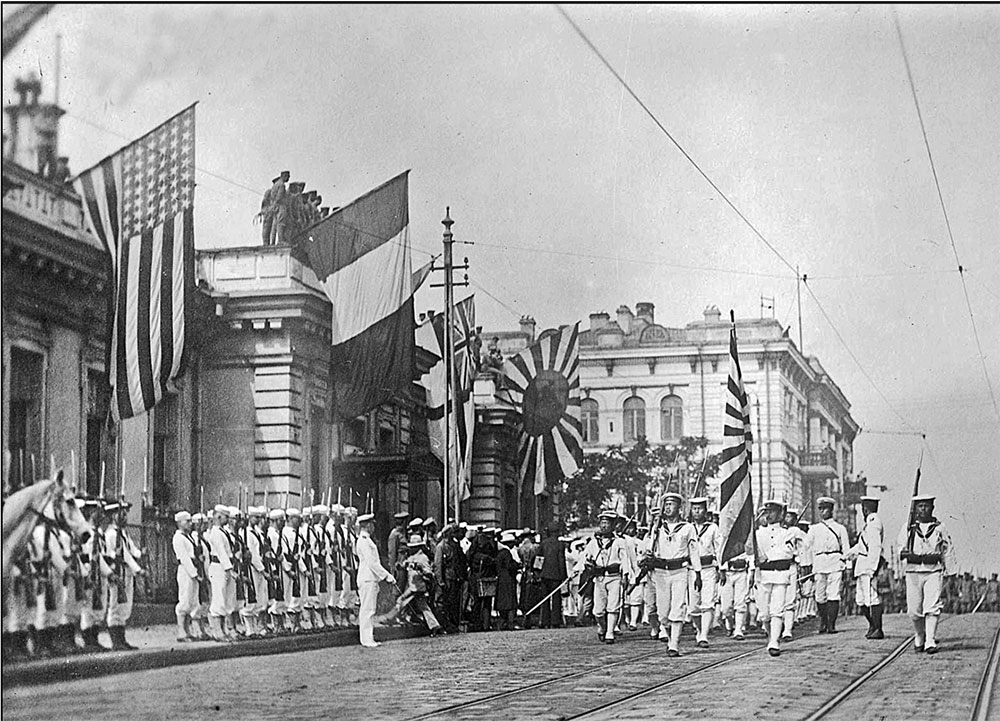

Совместный военный парад сил интервентов. Японские моряки

Внимательно читая книгу подполковника Хартлинга, вдумываясь в даваемые им облики войсковых начальников и рядовых воинов, в рисуемые им картины жизни воинской части и военно-учебного заведения, мы получаем ответы, что и как нужно делать, как не должно поступать, дабы сохранить верность и боеспособные части.

Психология бойца весьма многогранна, и не только его дееспособность, но даже верность его всему делу зависит от правильного подхода к нему и умелого обращения с ним его начальника.

Борис Филимонов2.

28 января 1935 г.

Шанхай

От автора

От прошлого нас отделяет всего каких-нибудь пятнадцать лет. Уроки этого прошлого не должны пройти даром. Оно должно быть изучено, и полученный опыт должен быть полностью использован.

Находясь за рубежом нашей родины, все мы отвлечены добыванием куска хлеба насущного, что не дает возможности работать в том направлении, в каком хотелось бы, и как то было бы полезно для нашей родины.

Живя вдали от каких-либо архивов, не имея достаточных средств на выписку нужных книг и, наконец, не имея просто даже возможности обменяться мнением с русским человеком, так как на всю Среднюю Яву я являюсь единственным русским, я не беру на себя труд составления более-менее полного описания Владивостокских событий 1919–1920 гг.

В данной книге я постараюсь изложить, возможно правдиво и полно, гайдовское восстание, затем опишу подавление бунта личного конвоя генерала Розанова3 и, наконец, расскажу о перевороте, приведшем к поднятию красного флага над Владивостоком.

Мое повествование основывается, главным образом, на личных впечатлениях и переживаниях. Частично оно пополнено сведениями, полученными от ограниченного круга лиц, и подкреплено немногими документами. Наконец, отредактировано оно Б.Б. Филимоновым.

В заключение выражу надежду, что в моем описании участники событий не найдут грубых ошибок и читающие примут благосклонно мой труд.

К. Хартлинг

23 января 1935 г.

остров Ява

Полковник Б.И. Рубец-Мосальский[6]

Начиная с Сучанского похода Учебной инструкторской школы на Русском острове в апреле 1919 года и кончая усмирением розановских егерей в январе 1920 года, на полковника Рубца выпала исключительная доля – силою оружия поддерживать порядок во Владивостоке и его окрестностях.

Я не был участником победоносного шествия на Сучан, а потому мои записки охватывают лишь события во Владивостоке с осени 1919 года до падения власти Верховного правителя.

В событиях этих главную роль играл полковник Рубец. Поэтому пусть книга эта, если когда-нибудь мои записки будут отпечатаны в виде отдельной книжки, явится светлой памятью об ушедшем от нас в лучший мир нашем любимом начальнике.

Биография Бориса Ивановича Рубца проста и вполне обычна для десятка тысяч офицеров Российской императорской армии. Единицы из них уцелели, остальные жизнью своей запечатлели подвиги русского оружия на фронтах Великой войны[7] и в братоубийственной бойне[8].

Борис Иванович окончил Первый кадетский корпус. Затем последовало Павловское военное училище, кратковременное пребывание в рядах Железной[9] стрелковой бригады, Китайский поход в дни усмирения Боксерского восстания и Японская война в рядах 36-го Восточно-Сибирского полка.

Борис Иванович, между прочим, был участником боя под «сопкой с деревом», получившей впоследствии наименование Путиловской сопки. Этот бой, как известно, был единственной победой Русской армии в Японской войне. С 1905 года и до выхода на фронт в 1914 году Борис Иванович был начальником учебной команды 36-го Сибирского стрелкового полка. Редкий стаж! Вероятно, на этой должности и закалился окончательно его характер: он шел открыто к цели, энергично отстаивая свои требования.

Мировая война к двум серебряным полоскам на левом рукаве добавила еще три золотые[10]. Пять эвакуаций из-за ранений! В последний раз его привезли с фронта в Москву тяжело раненным в голову. С этого времени у него и появилась привычка браться обеими руками за виски, когда обстановка требовала глубоко вникнуть в происходящие события.

Едва подлечившись в Москве от последнего ранения, Борис Иванович получает в командование 20-й запасный Сибирский стрелковый полк, квартировавший в Омске.

Грянула революция. Телеграммы из Петрограда сообщали о невероятных событиях.

Полковник Рубец не поверил «провокационным известиям» из Петрограда и приказал в районе полка не опубликовывать их. И в то время как в Омске уже шли митинги и манифестации «освобожденного народа», 20-й запасный полк жил своей обычной жизнью. А через день соседний полк арестовал командира и офицеров 20-го запасного Сибирского стрелкового полка.

В начале 1918 года полковник Рубец принял деятельное участие в подготовке свержения большевиков во Владивостоке. Осенью того же года ему пришлось пережить горькую обиду от союзников, разоруживших 1-й Сибирский стрелковый полк правительства Приморской области. Далее последовала служба в Учебной инструкторской школе на Русском острове, закончившаяся арестом 28 января 1920 года и заключением в большевистскую тюрьму.

5 апреля 1920 года японцы освободили Бориса Ивановича из хабаровской тюрьмы. Некоторое время он укрывался от преследования «товарищей» в окрестностях Владивостока, а затем навсегда перебрался в Маньчжурию.

Большая часть его эмигрантской жизни прошла на службе ночным сторожем. Здоровье расстроилось, и 21 декабря 1933 года в тяжелых муках, от язвы желудка, он скончался в городе Харбине, окруженный заботами своих былых товарищей – родных в Харбине у него не было.

I

Трехцветный флаг на берегах Восточного Босфора

Семьдесят пять лет тому назад. – Владивосток до Великой войны, во время ее и в первый год революции. – Лига благоустройства Владивостока. – Создание генералом Сахаровым4 Учебной инструкторской школы на Русском острове. – Первый выпуск школы. – Генерал Сахаров и комендант крепости. – Новый начальник УИШ на Русском острове. – Мое прибытие в школу и первые впечатления

«Там, где раз поднят русский флаг, он не может быть спущен» – такие слова были выбиты на памятнике адмиралу Г.И. Невельскому, поставленном во Владивостоке, в центре города, над бухтой Золотой Рог.

Эти мудрые и великие слова приписываются императору Николаю I, сказавшему их по поводу поднятия Геннадием Ивановичем Невельским, тогда еще лейтенантом, русского флага в устье реки Амур у селения Николаевка и последовавшего за сим протеста представителей Поднебесной империи, предъявившей притязания на этот край.

Г.И. Невельской, присоединивший к России всю нынешнюю Приморскую область, доказал, что все трактаты с Китаем очень смутно упоминают об этом крае, и он, собственно говоря, являлся до того времени ничьим, ибо ни русские, ни китайцы о нем не имели никакого представления.

Например, на картах того времени остров Сахалин изображался полуостровом. На месте Владивостока в те времена существовала маленькая туземная рыбацкая деревушка, налогов никому никогда никаких не платившая…

Но вот в 1858 году первые русские появились в крае, на том месте, где теперь стоит город Хабаровск, а через два года, то есть в 1860 году, все земли по реке Уссури или Усуре, как прозвали ее русские переселенцы, по нижнему Амуру и все побережье до границ Кореи присоединены были уже к России. В этом же году и был основан город Владивосток.

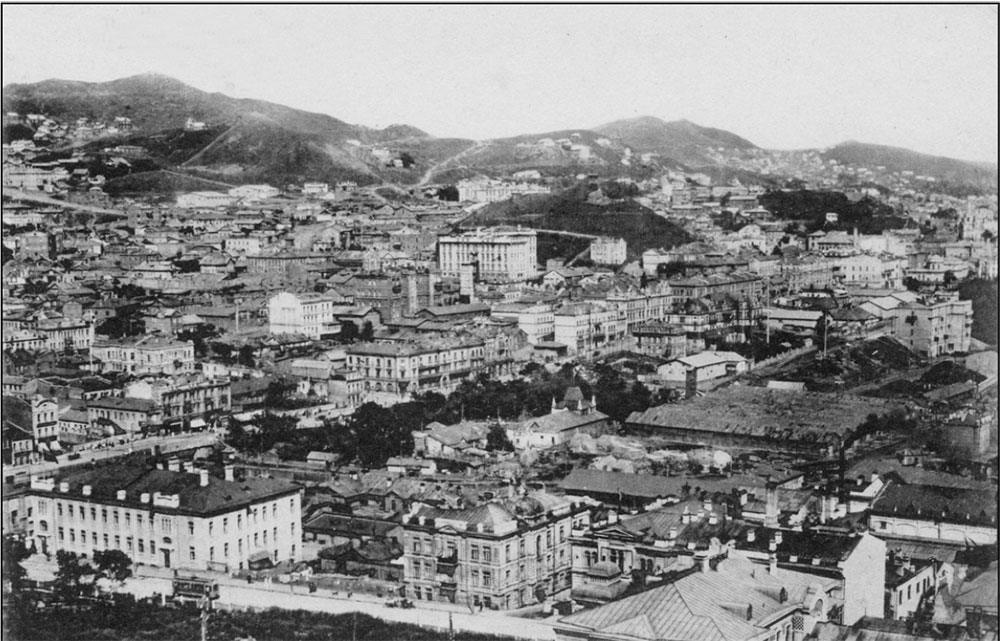

* * *Террасами красиво раскинулся Владивосток по гористому северному берегу бухты Золотой Рог, что находится на южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского. Превосходное местоположение оказало благотворное влияние на быстрый рост молодого городка. Он стал также крепостью.

Это русское окно в бассейн Великого океана! Это жемчужина русского Дальнего Востока!..

Если Владивосток быстро рос в мирное время, то за время Великой войны он приобрел огромное значение, ибо через него главным образом происходил ввоз товаров в Россию из-за границы. В Гражданскую же войну снабжение товарами и оружием белой Сибири происходило почти исключительно через него.

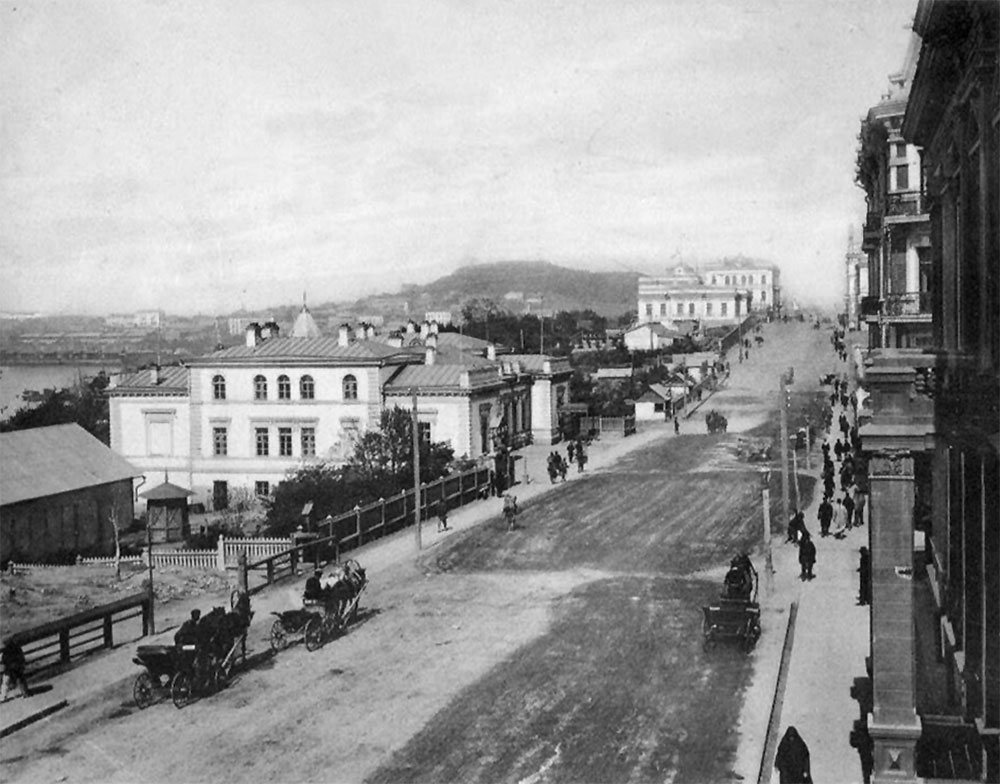

В 1919 году это был уже крупный портовый город с населением в несколько сотен тысяч жителей. Главная улица города – Светланская, проходящая параллельно бухте Золотой Рог, протянулась на шесть с лишним верст. Под прямым углом ее пересекает другая большая улица – Алеутская. От Светланки же исходит и третья большая улица – Китайская, пересекающая линию гор и ведущая в предместье Владивостока – Первую Речку, сливающуюся со следующим предместьем – Второй Речкой.

Вид Владивостока

Светланская улица

Собор Успения Пресвятой Богородицы на Светланской улице во Владивостоке (разрушен в 1938 г.)

Далее на север, вдоль по западному побережью полуострова Муравьева-Амурского, тянутся уже дачные места: Седанка, 18-я верста, Океанская, 26-я верста. По другую сторону города самая южная часть оконечности полуострова изрезана бухтами, значительно меньшими по сравнению с Золотым Рогом, но красивыми и удобными. Это бухты Диомид, Улисс и Патрокл.

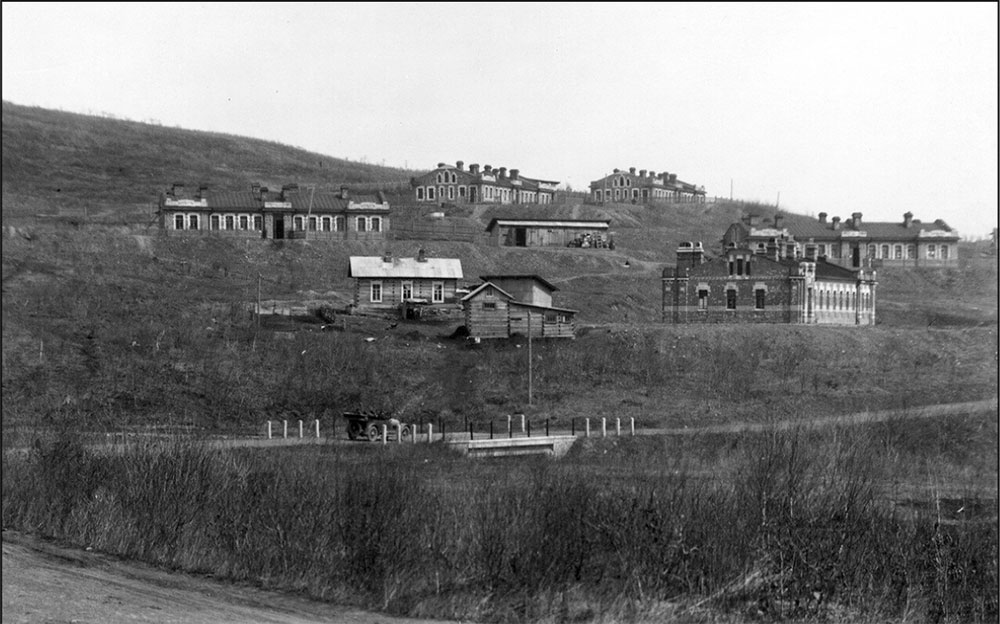

Еще дальше на юг, за проливом Босфор Восточный, тянется обширный Русский остров, в северной части своей разделенный глубокой бухтой Новик. По площади своей Русский остров равен приблизительно 120 квадратным верстам.

До революции 1917 года доступ на Русский остров был обставлен очень большими трудностями – без пропуска коменданта крепости туда никого не пропускали, въезд же иностранцам туда был совершенно запрещен.

Но вот пришла «великая и бескровная»[11]… Без окон, печей и дверей стояли огромные здания казарм. Владивосток был скоро наводнен иностранными десантами. Какие только флаги не развевались в русском городе и какие только иноземцы не бродили по русским фортам… На Русский же остров ехал и селился на нем всякий, кто хотел… Там образовались даже притоны преступников…

* * *Весною 1918 года я стоял во главе сторожевого отдела Лиги благоустройства Владивостока. Под этим неуклюжим названием скрывалась организация, которую хотели реорганизовать в международную полицию, если бы удалось Владивосток превратить в международный город.

Моим помощником был полковник Борис Иванович Рубец. Большинство сторожей были офицеры и солдаты, не воспринявшие большевизма. Среди сторожей был даже один генерал – генерал-майор П.М. Иванов-Мумжиев5. Очень короткое время сторожем состоял полковник В.Е. Сотников6, позднее доблестно командовавший стрелками на Уральском фронте, потом в Забайкалье и, наконец, в Приморье во время Хабаровского похода.

В число сторожей попал и штабс-капитан Н.П. Нельсон-Гирст7, командовавший позднее полком в Народно-революционной армии Дальневосточной республики. За время службы в сторожевом отделе Лиги штабс-капитан Нельсон-Гирст производил очень хорошее впечатление своей дисциплинированностью и на меня, и на полковника Рубца.

* * *Полковник К.В. Сахаров, объезжавший в октябре 1918 года вместе с британским генералом Ноксом Уральский белый фронт, по своем возвращении в Омск получил назначение во Владивосток, дабы там, на Русском острове, собрав 500 офицеров и 1000 солдат, подготовить из них кадры для будущего армейского корпуса. Генерал Нокс при этом обещал от имени британского военного командования всевозможную помощь.

2 ноября 1918 года Сахаров вместе с генералами Ноксом и Степановым выехал из Омска, а в конце этого же месяца был уже во Владивостоке.

На первый курс Учебной инструкторской школы на Русском острове, как официально была названа вновь образуемая школа[12], Сахаров набрал до 500 офицеров и около 800 солдат.

В течение двух-трех месяцев в полуразрушенные революцией воинские чины нужно было вдохнуть здоровый дух, показать им все преимущества крепкой дисциплины и слить их в дружную семью.

Времени было мало. Этого нельзя выпускать из виду. Но нужно также отметить, что и обязанности младшего офицера регулярной армии, в сущности, не так уж сложны: он должен, во-первых, очень отчетливо знать все то, что должен делать солдат, затем он обязан не растеряться, не промешкать и быстро решить в поле любую задачу в рамках взвода или роты.

Казармы на Русском острове

Генерал Альфред Нокс и Константин Вячеславович Сахаров со знаменем Учебной инструкторской школы, подаренным английскими военными

Такую задачу ставил себе и своей школе ее начальник, как об этом повествует генерал К.В. Сахаров в своей книге «Белая Сибирь». Поэтому курс был составлен самый простой, почти применительно к учебной команде и школе подпрапорщиков мирного времени. Упорным трудом и регулярностью казарменной жизни предполагалось снять с проходящих курс революционный налет.

Проходящие курс весь день проводили строго по расписанию. Порядок жизни – строго по уставу внутренней службы. С 7 часов утра начинались занятия. Занятия в поле чередовались с лекциями. Кончались они в 7 часов вечера. Отпуск в город полагался только раз в неделю – в воскресенье. На острове же генерал Сахаров постарался предоставить чинам школы весь возможный комфорт.

* * *Учебная инструкторская школа была помещена на Русском острове. Для нее были отведены казармы 36-го Сибирского полка и 3-го Владивостокского крепостного артиллерийского полка старой армии, находившиеся в глубине бухты Новик, на южном ее берегу. На северном берегу Новика, кажется, в казармах 35-го Сибирского стрелкового полка, размещены были гардемарины, переведенные позднее в самый город Владивосток.

Проходящие курс школы были разбиты на три батальона. 1-й батальон был укомплектован офицерами, два других подготовляли унтер-офицеров. В 1-м батальоне в каждой из четырех рот изучались весьма основательно одна из следующих специальностей: в 1-й роте – пулеметное дело, во 2-й роте – саперное дело, в 3-й роте – служба связи, в 4-й роте – автомобильное дело. Командиром 1-го батальона оказался полковник Б.И. Рубец, о котором уже говорилось выше.