Полная версия

Информационно-библиотечная политика современной Германии

Таким образом, уже в начале XX в. ведущие библиотековеды страны понимали необходимость выстраивания системных взаимных связей между государственным аппаратом, государственными книгохранилищами – будущими национальными библиотеками – и системой академических, т. е. университетских и зачастую крупнейших региональных библиотек, подчеркивали значимость установления дополнительных каналов коммуникации библиотек с широкой и профессиональной общественностью, отмечали объективность присутствия государственной идеологии в библиотечной сфере как в дореволюционной России, так и после октябрьских событий 1917 г.

В настоящее время термин «библиотечное дело» используется как в традиционном, расширенном, так и в его узком сервисно-технологическом прочтении. Трактовка термина «библиотечное дело», обозначаемого в российском государственном стандарте «ГОСТ 7.0–99. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» как «область деятельности по организации библиотечного обслуживания» [80], отличается от его традиционного расширенного толкования и может быть подвергнута критике в том числе и в силу значительного сужения в ней социальной ответственности библиотечных учреждений. По сравнению с пониманием термина «библиотечное дело» в годы социалистического строительства современная трактовка переводит их в сервисную область, удобную для библиотечной статистики и отчетности, но снимающую общественно значимую миссию библиотечных институций. В терминологическом ГОСТе 1980 г. библиотечное дело понималось как «область идеологической, культурно-просветительской и научно-информационной деятельности, обеспечивающая удовлетворение потребностей населения в произведениях печати и других документах посредством библиотек» [82, с. 2]. Социальная парадигма стандарта 1980 г., принципиально ориентированная на руководство чтением и деятельную позицию библиотек, затронула и понятие библиотечного обслуживания, которое не сводилось к «удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления библиотечных услуг» (современный стандарт), а обозначалось как «деятельность библиотеки по пропаганде и выдаче произведений печати и других документов или их копий, оказанию помощи в их выборе и использовании» [82, с. 10]. Проект нового терминологического стандарта понимает под библиотечным делом «отрасль информационной, культурной, просветительской деятельности, обеспечивающей создание и развитие библиотек как социальной системы, основной целью которой является сбор, сохранение и распространение документных (информационных) ресурсов» [81]. В проекте нового стандарта был учтен современный системный подход к библиотечной деятельности, базирующийся как на концепции управления документными (информационными) ресурсами, так и на признании значимой просветительскую деятельность библиотек, реализующих «государственную политику в области информационной культуры» (термин «национальная библиотека» указанного стандарта).

«Библиотечная отрасль»Понятие «библиотечная отрасль» утвердилось в годы СССР вместе с развитием отраслевых принципов организации народного хозяйства [74]. В 1950-е годы с учетом растущих в условиях научно-технической революции информационных потребностей общества, развития новых отраслей промышленности, требующих активного межведомственного взаимодействия, необходимости идеологического контроля во всех государственных структурах на фоне растущего информационного противоборства времен холодной войны, возникла необходимость переосмысления сферы ответственности государства в области библиотечной научно-информационной политики и идеологии. Государственная задача создания единого информационно-ресурсного обеспечения ведомств и межведомственного сотрудничества определила интерес к раскрытию типологических функций региональных и ведомственных библиотек, обусловила научную-практическую потребность отношения к библиотечной и другим отраслям науки и культуры как к объектам социалистического строительства. Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства 1976 г. [204] в отрасль под кодом 93 000 «Культура и искусство» включил первым пунктом «библиотеки, библиотеки-читальни, самостоятельные передвижные библиотечные фонды (кроме библиотек, отнесенных к числу научных учреждений)», а в отрасль под кодом 95 000 – «Наука и научное обслуживание» – «библиотеки и книжные библиотеки, ведущие научную работу».

В настоящее время собирательный термин «библиотечная отрасль» используется преимущественно в работах, раскрывающих социально-экономические аспекты библиотечной деятельности, особенно в региональном аспекте (работы С. Ю. Волжениной [65], Л. А. Кожевниковой [141], И. В. Бориса [48], Е. Б. Артемьевой [16] и др.). Диссертационные исследования и монографии, использующие понятие «библиотечно-информационная отрасль» в общегосударственном масштабе, как, например, докторская диссертационная работа Г. В. Варгановой [57], также более сосредоточены на экономических аспектах предмета исследования. Так, Г. В. Варганова дает характеристику библиотечной отрасли «как совокупности экономических единиц – библиотек и информационных центров, интегрированных в единое целое на основе общности производимой продукции (услуг)…» [57, с. 5].

«Библиотечная сеть»Понятие «библиотечная сеть» используется преимущественно для описания взаимодействия библиотек в рамках отдельного ведомства, отрасли (З. Н. Амбарцумян [10], Т. В. Дергилева [97], Ф. Я. Лиховид [165], Хао Июн Чао [308] и др.) или региона (Е. Б. Артемьева [14], О. О. Борисова [49], Ю. М. Иванова [110], И. Ю. Карасева [128], С. А. Сбитнев [235], Е. Ф. Сергеева [237], Л. В. Сокольская [258], В. А. Шалыгина [324] и др.). В общегосударственном масштабе термин «библиотечная сеть» используется чаще всего в официальных документах, например годовых отчетах Министерства культуры [206, с. 23]. Целью Стратегии развития библиотечного дела до 2030 г. названо «создание условий для устойчивого развития библиотечной сети страны» [271, с. 11]. Недостатками понятия «государственная библиотечная сеть» является научная коннотация этого термина, связанная с однородной несвязной гомогенностью входящих в нее элементов, лишением субъектности и самостоятельности ее частей, отсутствием управленческих структур и неспособностью к развитию и взаимодействию как в ее пределах, так и по отношению к другим сферам системы государственного управления.

«Единая система библиотек» О. С. Чубарьяна и Н. С. КарташоваТермин «единая система библиотек» возник в годы развития советского библиотековедения с появлением общественно значимой необходимости противопоставить советскую библиотечную систему капиталистической. О. С. Чубарьян писал в своем фундаментальном учебнике по общему библиотековедению «Советская библиотечная система – единая общегосударственная, целостная библиотечная система, охватывающая все слои населения». «Деятельность всей советской системы библиотек направлена на удовлетворение культурных потребностей трудящихся» [313, с. 41]. Термин «библиотечная система» в национальном масштабе стал применяться в западно- и восточногерманских научных исследованиях по библиотековедению с конца 1960-х годов также в контексте идеологических различий либеральной [401, S. 160] и социалистической [354, S. 493] библиотечных систем.

Государственная библиотечная система рассматривалась в отечественной библиотечной науке в 1950–1960-е годы в собирательном контексте при определении роли библиотек в информационной деятельности государственного значения, такой как практика сети и различных типов научных библиотек по обеспечению потребностей науки и производства в информации, опыте государственного библиографического учета. О. С. Чубарьян в монографиях и статьях о роли библиотек в продвижении научной и технической информации подробно останавливался на государственных задачах, определенных прежде всего для научных библиотек [313–321]. Система научных библиотек была предметом пристального изучения Н. С. Карташова в монографиях «Взаимодействие научных библиотек РСФСР (1917–1967 гг.)» (1975) [131] и «Формирование библиотечно-территориальных комплексов» (1978) [135, c. 3, 95, 112], в диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук [134]. Концепция государственной библиотечной системы, в которую входит в том числе и система научных библиотек, была представлена им еще в докторской диссертации в 1978 г.: «сложная библиотечная система страны состоит из взаимодействующих библиотек и библиотечных сетей, которые сами могут и должны рассматриваться как самостоятельные системы. Системой можно считать любую библиотеку, характеризующуюся только ей присущими особенностями (определенными функциями, структурой, технологическим процессом и т. д.), обусловленными характером библиотечных процессов, библиотечных ресурсов (библиотекарей, библиотечных фондов, справочно-библиографичекого аппарата и т. д.) и читателей» [134, с. 3]. Работа в должности директора Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина с 1979 по 1990-е годы позволила Н. С. Карташову обобщить богатый исследовательский материал и закрепить сложившееся представление о государственной библиотечной системе с лидирующей ролью национальных библиотек в научно-методических сборниках «Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина: состояние и тенденции развития» (1980) [84, с. 3, 4, 6, 10] и «Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина в системе библиотек: 60–80-е гг. XX в.» (1989) [85, с. 3, 8, 9, 16].

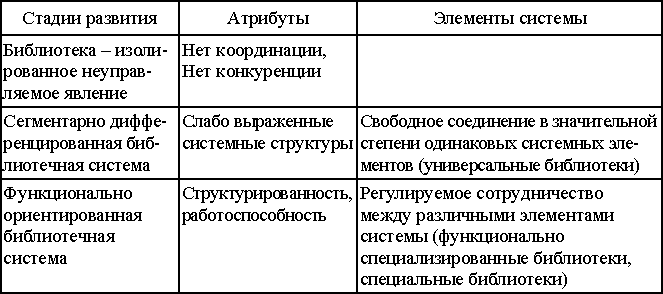

«Функционально-дифференцированная библиотечная система» Э. ПлассманаПонятие «библиотечная система» в немецкой библиотечной науке также получило научное признание на волне исследований сети немецких научных библиотек, прежде всего университетских библиотечных систем. В начале XXI в., после опубликования фундаментальной монографии [423] немецких библиотековедов Э. Плассмана, Ю. Зеефельда и К. Умлауфа о роли библиотек в развитии информационного общества, термин «библиотечная система» окончательно получил общегосударственное звучание. Э. Плассман и его коллеги раскрыли понятие «функционально дифференцированная библиотечная система» – высший этап развития библиотечной отрасли, который начинается со второй половины XX в. после таких этапов, как «библиотека – изолированное неуправляемое явление» и «сегментированная библиотечная система» [423, S. 36] (см. табл. 1).

Таблица 1. Этапы развития функционально дифференцированной библиотечной системы Э. Плассмана

Атрибутами государственной «функционально ориентированной библиотечной системы» является ее «структурированность» и «работоспособность входящих в нее частей», основными частями системы являются «функционально специализированные библиотеки», заменяющие по своей государственной значимости научные универсальные библиотеки с новым этапом развития библиотечного дела Германии [423, S. 36]. Значение общественной, научной и ведомственной специализации, установленное Э. Плассманом как основного атрибута современной библиотечно-информационной системы, повлияло на разработку инструментальных подходов к сравнительному анализу государственных библиотечных систем России и Германии в этой монографии. В настоящее время понятие «библиотечная система» наиболее часто используется в немецкой научной литературе в контексте описания программ государственной поддержки библиотек в Германии, например, при раскрытии деятельности региональных специальных информационных служб (Fachinformationsdienste) [400] и в контексте исследования государственной поддержки библиотечного дела зарубежных стран (Китая [415], Канады [397] и т. д.).

Библиотечная система в документо-коммуникационной концепцииКонец XX – начало XXI в. ознаменовали начало эпохи социального поворота государственных структур к общественным интересам, активной роли индивидуальных, общественных и региональных акторов в политических, социальных и информационных процессах, рождение новой социально ориентированной государственной политики, имеющей большие различия в государствах с различными социально-политическими, экономическими и цивилизационными моделями. Особое внимание в библиотечно-информационных науках получило исследование взаимодействия библиотечно-документных систем с системами социальной коммуникации. Такая расширенная постановка исследовательских задач соответствует современной документо-коммуникационной концепции библиотековедения. Виднейшие представители документо-коммуникационной концепции (В. П. Леонов [44], А. В. Соколов [242], Ю. Н. Столяров [266]) доказали в своих фундаментальных исследованиях необходимость целостного исследования библиотечной отрасли вместе с другими системами «документивной коммуникации», как «книжная торговля, библиографические и информационные службы, архивы, музеи и т. д.» [42, с. 27]. А. В. Соколов писал о социальной информационно-коммуникационной системе: (СИКС) – «исторически сложившаяся многоцелевая и многофункциональная система коммуникационного обслуживания, удовлетворяющая коммуникационные потребности общества в целом. Подсистемами СИКС являются все системы массовой и специальной коммуникации (информации), в том числе система образования, система массовой информации, система документальной коммуникации, система научно-технической информации и др.» [243, с. 139]. Значимость медиапространства в национальной библиотечно-информационной системе, согласно документо-коммуникационной концепции, определила особенный интерес к государственной политике и идеологии, реализуемых в средствах массовой информации, а также учреждениях культуры и образования. Данная концепция стала основой для авторского определения национального документо-информационного пространства как исторически сложившейся многоцелевой и многофункциональной государственной системы массовой и специальной коммуникации (информации), в том числе системы образования, системы массовой информации, системы документальной коммуникации, системы научно-технической и библиографической информации и др.

«Модель национальной библиотечной системы» Н. П. ИгумновойПонятие «российская национальная библиотечная система» как часть евразийского библиотечного пространства было представлено, обосновано и введено в начале XXI в. в современную российскую библиотековедческую парадигму в докторской диссертации [113; 121] и монографии [120] Н. П. Игумновой. «Национальная библиотечная система (НБС)». По мнению Н. П. Игумновой, «общедоступная общегосударственная система, представляющая собой совокупность библиотек, связанных в масштабах страны в целостную общегосударственную организацию, используемую в интересах социального, экономического и культурного развития общества. Национальная библиотечная система состоит из библиотечных сетей – структурных образований единой национальной библиотечной системы. Эти структурные образования представляют собой совокупность библиотек, объединенных по территориальному, ведомственному признаку, по принадлежности к общественным и другим организациям, по характеру учредительства» [113, c. 48–49].

Основные принципы системного подхода к организации библиотечного дела в общегосударственном масштабе – принципы самоорганизации и саморазвития были заложены, как считает Н. П. Игумнова, в общетеоретических работах Н. Н. Моисеева [189; 190; 191] и Б. З. Мильнера [184]; в применении теории самоорганизации в библиотечном деле в трудах М. Г. Вохрышевой и Т. М. Кузьмишиной [71], Е. И. Полтавской [213], Ю. Н. Столярова [269]; исследований в области библиотечного менеджмента А. И. Пашина [207], Е. А. Фенелонова [297], И. М. Сусловой [273], В. К. Клюева [138] и др. Из современных исследований значимость методологических принципов синергетики следует отметить в работах Е. А. Плешкевича [210; 211; 212], глобального эволюционизма как методологической базы библиотековедения – С. В. Соколова [247].

Классификация библиотек в докторской диссертации Н. П. Игумновой дана по основанию учредителя в соответствии с «Модельным библиотечным кодексом» [188], по которому в национальные библиотечные системы «входят библиотеки следующих видов:

– государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти;

– муниципальные, городские, районные, сельские библиотеки, централизованные библиотечные системы, учрежденные органами местного самоуправления;

– библиотеки академий наук, научно-исследовательских институтов, предприятий, организаций, учреждений, образовательных и специальных учебных заведений» [113, c. 131]. Академические, вузовские и специальные научные библиотеки Н. П. Игумнова помещала в этой классификационной схеме отдельно от государственных, что не соответствует принципу их основания по субъекту учредителя, по сути дела, также государственным учреждениям, как, например, образованных Министерством науки и высшего образования или другими министерствами и ведомствами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.