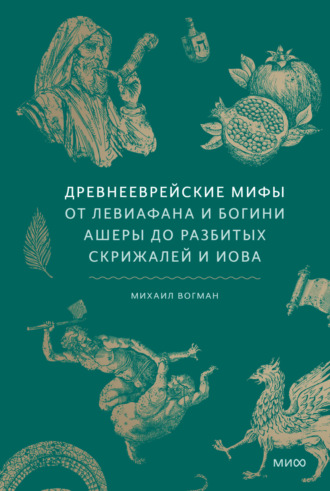

Древнееврейские мифы. От Левиафана и богини Ашеры до разбитых скрижалей и Иова

Полная версия

Древнееврейские мифы. От Левиафана и богини Ашеры до разбитых скрижалей и Иова

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу