Полная версия

Друзья и Недруги

Константин Крылов

Друзья и недруги

Константин Крылов

18.10.1967 – 12.05.2020

© Издательство «Чёрная Сотня»

© Издательство книжной лавки «Листва»

© Нижний Новгород, сентябрь 2022

Друзья

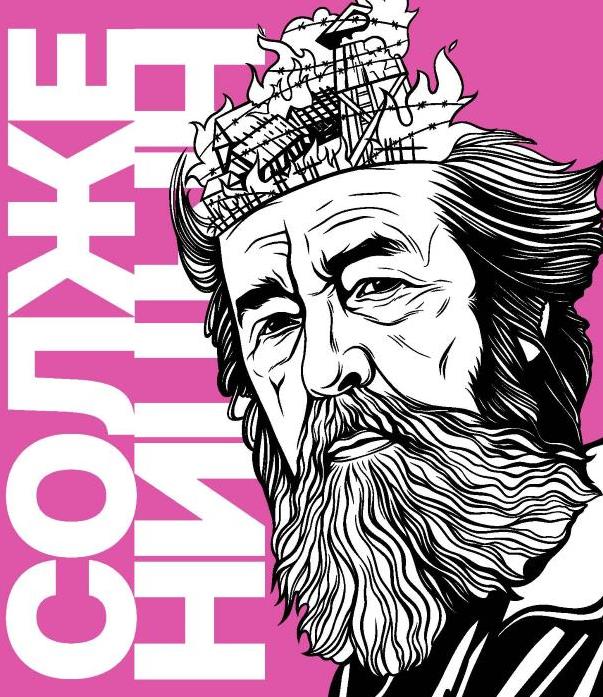

Солженицын. Гроссмейстер

Немцов. Обаятельный грубиян

Кизюков. Памяти друга

Николай II. О «Николае кровавом»

Розанов. Первый русский мыслитель

Цымбурский. Гений

Шафаревич. Филалет

Ильин. Жизнь Ивана Ильина

Недруги

Ельцин. ЕБН

Доренко. Телекиллер

Евтушенко. Образец чистого советизма

Грозный. Кто прошлое помянет, тому глаз вон

Искандер. Мыслящий удав

Бжезинский. Ястреб

Малашенко. Создатель НТВ

Пайпс. Главный по России

Предисловие

В этом сборнике – 16 статей, написанных Константином Крыловым в разное время, по разным поводам, в разном настроении и про очень разных людей. Есть всё, – от задумчивой аналитики до яростных памфлетов, – но в большинстве текстов нет однозначной оценки персонажа. Крылов, как и всегда, вдумчив, дотошен и стремится к объективности даже при явных симпатиях или антипатиях. Даже отъявленную сволочь он способен понять, пожалеть и отыскать в ней светлые стороны.

Нам было трудно категорично и однозначно записывать героев в друзей или недругов. Пока не началась война. Хорошо это или плохо – война всё упрощает. Человек либо трус, либо храбрый. Либо на нём тактические знаки белого цвета, либо жёлтого. Либо он друг, либо недруг. Наша нация воюет, и всё многообразие людей неумолимо делится на эти две категории.

Прозорливый автор словно заставил нас дождаться 24 февраля 2022 года, чтобы в его сборнике всё встало на свои места. В финале сколь угодно всеобъемлющего и объективного анализа наконец-то стал уместен приговор: наш или не наш. Герои спарены по смежным признакам, один +, второй —, иные пары удивили даже нас самих. Тем не менее получилось отличное пособие, как отличать своих от чужих – актуальное в наше непростое, но великое время.

Приятного чтения!

Андрей Никитин,

литературный редактор

Август, 2022 год

Солженицын. Гроссмейстер

Друг

Умер Александр Исаевич Солженицын. По словам родных, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Всякая смерть трагична, но в неравной мере. Долгий век покойного, полный трудов и свершений, примиряет с потерей. Такая кончина более своевременна, нежели гибель на взлёте надежд. Смерть Гёте – трагедия, но это всё-таки не смерть Пушкина.

Есть, впрочем, и другая своевременность – когда говорят «умер вовремя». Переживать свой век нехорошо, а то и опасно: можно дожить до чего-то страшного. Старый аристократ, тихо прощающийся с жизнью на шёлковых перинах, когда за окном неистовствуют революционные толпы, – умирает вовремя.

Но есть и третий смысл. Для некоторых людей смерть является не концом всего, а этапом дела, которым они занимались всю жизнь и которое продолжится после них. Или даже начнётся – бывают и такие дела, которые можно начать только ценой жизни. Сократ, например, создал философию, и как науку, и как образ жизни, – и как раз поэтому выпил цикуту. Хотя и в менее драматичных случаях люди закладываются на смерть, имеют её в виду. Например, свидетель эпохи, понимающий, что некоторые вещи вызовут доверие только в том случае, если за ними не будет стоять личный интерес, – и потому откладывающий публикацию мемуаров на посмертие. Или даже ответственный отец семейства, думающий о том, оставить ли квартиру дочке или внуку: «Меня не будет, а Варька моя дурная, пропишет хахаля… Или всё-таки Варьке?»

В этом последнем смысле смерть Солженицына «своевременна». На его фигуре, пока он был жив, почивало негласное табу. Его политическая линия в отношении постсоветской власти отличалась нечёткостью, Ельцина он не любил, Путина хвалил как-то очень вымученно, а после «Двухсот лет вместе» его зафиксировали как криптоантисемита, а такое не прощают. Не знаю пока, пришёл ли какой-нибудь «путин» к гробу, – но думаю, что не придёт.

Теперь, когда он мёртв, начнётся раздел наследия.

«Архипелаг ГУЛАГ» отойдёт записным либералам, ошибки и передёргивания в нём – которых там уйма – пойдут на корм прокоммунистическим историкам и литераторам. «Красным колесом», скорее всего, придавят всякий интерес умствующей публики к Февралю – «А вот у Солженицына прочитайте, там написано… Что, не можете осилить? Хе-хе». Разумеется, не останутся без внимания и солженицыновские идеи – они отлично сгодятся в текущей полемике. «Раскаяние и самоограничение», например, будут русскому народу ещё долго-долго икаться. Зато «Двести лет вместе» могут послужить неплохим образцом для построения правильного взгляда на исторические отношения русского народа с прочими насельниками государства Российского. «Один день Иван Денисовича» войдёт в хрестоматии. Известную речь перед американским истеблишментом одни будут закапывать под ковёр, другие – потрясать ею. И, конечно же, чучело Солженицына займёт своё место на полке фигур, «целившихся в коммунизм, а попавших в Россию».

Повторяю: теперь уже нет смысла спорить о том, чего он хотел и что имел в виду «на самом деле». Его больше нет, остались его дела. Которые будут использоваться другими людьми в совсем иных целях.

Есть, однако, то, что Солженицын унёс с собой в могилу. Вот об этом я и скажу несколько слов.

* * *На Великой Шахматной Доске мира большинство людей – это даже не пешки, а клетки, по которым пешки ходят. Это люди, которые просто живут – в мире, который придуман не ими и, в общем-то, не для них. Кто-то живёт хорошо, кто-то не очень. Но так или иначе, они «принимают реальность как есть», не пытаясь её изменить, никуда не лезут. И гордятся своим здравомыслием.

Есть, конечно, и фигуры – в основном пешки, – которыми делают ходы. Фигуры обычно презирают клетки – потому что быть пешкой и делать ходы, пусть даже ведёт тебя чужая рука, бесконечно почётнее, чем быть клеткой.

Фигуры движимы разными приводными ремнями – деньгами, идеями, верой, страхом и прочими тягами и крючками. Важно то, что фигура, уж если её зацепили, движима этой самой тягой и крючком туда, куда её ведёт игрок. Она может соскочить, да – но тогда ею будет играть другой игрок.

И, наконец, есть игроки – те, которые двигают фигурами, или, за неимением таковых, сами становятся на доску. Но даже встав на доску, игрок не превращается в пешку: он делает ходы сам. Да, ходит он по правилам, и правила эти сложные и жестокие. Но решает он, а не за него.

Солженицын был игроком.

Да, он сотрудничал со множеством людей и организаций, включая довольно-таки опасные (например, спецслужбы). Можно спорить о списке этих людей и организаций и о степени их мерзопакостности. Но вот одного никто не скажет – что он на них работал или им служил. Он именно сотрудничал, в прямом смысле этого слова – а точнее, играл. За или против них, но в конечном итоге за себя. Работал он тоже на себя, а служил разве что своим планам. Планам, а не идеям – потому что для людей такого типа идея является таким же инструментом, как авторучка, пуля или миллион долларов. Это всё инструменты реализации долгосрочных стратегий.

Он рассматривал других игроков, даже очень крупных, двигающих миллионами и миллиардами пешек – таких, например, как Советский Союз или Америка, – как сущностно равных себе. Для него они были «сторонами». Он мог играть против них или за них, но в конечном итоге он играл за себя. Он был политическим субъектом.

Да: он, скажем так, проявлял гибкость. Более того, он умел быть гибким до такой степени, что с точки зрения людей-клеток и людей-пешек это называется «изменой принципам», а то и просто изменой. Очень многое он делал «в качестве уступки», «как жест доброй воли», «чтобы завязать отношения» и т. п. Но это было не тупое и слепое угодничество раба – а расчёт. Не всегда правильный и не всегда честный. И тем не менее.

Именно этого не могли понять те, кто имел с ним дело, – а кто понимал, впечатлялись сильно. Например, когда он писал «Письмо вождям Советского Союза», он переговаривался с ними как равный с равными. «Представляю, как они там все офигели», – говорил мне человек, давший – ещё в советское время – прочесть это самое письмо, в дрянной ксерокопии. С такой интонацией теперь уже не пишут. Вот, например:

А ещё в наших успехах можно увидеть – нельзя не увидеть! – два удивительных провала: среди всех успехов мы сами вырастили себе двух лютых врагов, прошлой войны и будущей войны, – германский вермахт и теперь мао-цзэдуновский Китай. Германскому вермахту в обход Версальского договора мы помогли получить на советских полигонах первые офицерские кадры, первые навыки и теорию современной войны, танковых прорывов и воздушных десантов, что очень пригодилось потом в гитлеровской армии при её сжатых сроках подготовки. А как мы вырастили Мао Цзэдуна вместо миролюбивого соседа Чан Кайши и помогли ему в атомной гонке – эта история ближе, известнее. (Ещё не так ли и с арабами провалимся?)

И вот что заметим здесь главное, для дальнейшего: провалы эти истекали не из ошибок наших дипломатов, не из просчётов наших генералов, а из точного следования указаниям марксизма-ленинизма: в первом случае – повредить мировому империализму, во втором – поддержать зарубежное коммунистическое движение. Соображения национальные в обоих случаях отсутствовали.

Я знаю прекрасно, что говорю с крайними реалистами, и не стану пусто взывать: о, призаймём хоть немного неудачливого идеализма от старой русской дипломатии! Или: облагодетельствуем мир тем, что перестанем вмешиваться в его жизнь. Или: проверим нравственные основания нашей победной дипломатии – она приносит Советскому Союзу внешнюю мощь, но приносит ли истинное добро его народам?

Я говорю с крайними реалистами, и проще всего назвать ту опасность, которую вы знаете детальнее меня, и давно уже смотрите туда тревожно, и правильно, что тревожно: Китай.

Сейчас это письмо кажется малоинтересным с точки зрения идейной – хотя бы потому, что эти идеи, по сути, воплотились в нынешней Эрефии[1]. Но вот интонация жива – и ради этого солженицыновские политические тексты стоит читать. То же касается и его прозы. Самые живые куски её – вообще-то довольно нудной – это описания мотиваций политических субъектов. Сентиментальное деревенничанье и народничанье, обобщённая «матрёна» сейчас идёт с трудом. «ГУЛАГ» тоже, хотя и по другим причинам. Но вот «Ленин в Цюрихе» – шедевр. Потому что даже если все реконструкции Солженицына неверны – Ленин у него мыслит и действует как игрок, а не как фигура чёрного или белого цвета. В его Ленина можно поверить.

В том же отношении интересна и его мемуаристика, особенно «Бодался телёнок с дубом». Это именно что мемуары политика от литературы, безумно увлекательные именно в этой своей ипостаси. По сути, это остросюжетный политический детектив: маленький, но очень конкретный человек ведёт свою войну с большим, но изрядно абстрагировавшимся от реальности государством. Если какая-то книжка на русском языке и заслуживает названия «Моя борьба», то именно эта. В хорошем смысле, разумеется.

Короче говоря, Солженицын был выдающимся русским политиком – в эпоху, когда никакой «русской политики» не было и в помине.

Александр Исаевич появился на свет и вырос в неполитическом обществе, где именно ощущение себя субъектом было недоступно не только большинству населения (так везде), но даже «начальству». Страна состояла из людей работающих и служащих, людей устраивающихся, а не меняющих обстоятельства. Страна назначенцев, начальников, а не политиков. Страна людей, из которых было вытравлено само ощущение неконтролируемой реальности Шахматной Доски.

У него оно было.

То, что он действовал литературными средствами, ничего не меняет. Писать он начал по большому счёту потому, что у него не было других орудий. Он научился это делать – потому что орудия не выбирают, а доступно было только это. Но если бы судьба дала ему в руки танковую дивизию – он бы писал гусеницами по грязи.

Можно по-разному оценивать качество его ходов. Хотя вообще-то, учитывая начальную позицию, он играл сверхуспешно. Он умел манипулировать теми, кто манипулировал им, делать неожиданные ходы, блефовать, обманывать ожидания. Он не купился на деньги и славу – именно потому, что не считал эти вещи венцом желаний, это были тоже ставки в бесконечной игре. И даже загнанный в угол – а под конец жизни он оказался именно что в патовой ситуации, его переиграли, хотя и не съели – он вёл себя в этом углу достойно: не боялся, не надеялся и не просил у других игроков пощады.

Отнюдь не случайно единственным, кто сейчас высказался о Солженицыне с откровенной завистью, был другой русский политик, Эдуард Лимонов. О котором тоже можно «сказать многое» (читай – скверное), но который тоже является по натуре игроком, а не фигурой. И его слова: «Я всегда внутренне соревновался с Бродским и Солженицыным, и после смерти Бродского и Солженицына я осиротел» – нужно понимать именно в этом ключе. Лимонов не соревнуется с писателем и поэтом, не это его волнует. Нет, он сравнивает себя – как политика и игрока – с другими игроками. Которые имели на руках похожие карты и действовали примерно теми же средствами, что и он. И несмотря на то, что у Лимонова есть партия, а Солженицын не стал делать какую-нибудь «национально-консервативную коалицию», хотя многие от него этого ждали, Солженицын добился большего.

Почему Александр Исаевич не создал организацию – отдельный разговор. Возможно, не смог, а возможно – рассчитывал на большее (скорее всего, на место общенационального гуру, «русского Ганди») и проиграл. «Что не отменяет». Солженицына можно не признавать как идеолога, писателя, публициста, властителя дум. Можно быть любого мнения о его жизни и идеях. Но одного у него не отнимешь – это был игрок высочайшего класса. Гроссмейстер, чьи дебюты и развязки заслуживают самого внимательного изучения.

* * *…Вот кто-то встаёт со своей клетки. Протирает глаза, залепленные «обычной жизнью». Оглядывается по сторонам, оценивая ситуацию. Понимает, что она безнадёжна, вокруг монстры, поле обстреливается и шансов нет. Пытается лечь на место и слиться с поверхностью – но размазаться достаточно тонким слоем уже не получается.

И тогда он берёт в руки оружие – пистолет, мобильник или просто авторучку. И делает первый ход.

Ельцин. ЕБН

Недруг

Вспоминать ельцинскую эпоху у нас не то что не любят, но стараются это делать выборочно – и, желательно, в своём кругу. Разговорчики на эту тему ведутся вполсловечка, с поддонцем, со специальными усмешечками – особенно среди тех, кто в те годы жирковал и харчился особенно лихо.

Но ещё характернее жалкие мышиные лыбочки тех, кто в те годы ничем не попользовался, а, напротив, пострадал и лишился. Воспоминания о челночных рейсах и торговле перемороженными помидорами приберегаются для таких же – битых-ломатых, перетерпевших, доподлинно узнавших, почём он, зелёный.

Если с чем-то сравнивать интонацию этих разговоров, то на ум приходит одна неприятная аналогия. С очень похожей кривоватой ухмылочкой иные пожившие-повидавшие мужчины вспоминают совместное житьё с распутной бабой – из таких, кому не в падлу прийти под утро в рваных колготках, получить заслуженную оплеуху, а на истошное «Ну почему?!» спокойно отряхнуться и пожать плечиками: «Ну вот такая я блядь, сам выбирал».

IСлово «блядь», вопреки пуританам, хоть и грубо, но вполне пристойно, – его, к примеру, можно встретить в богослужебных книгах на церковнославянском. Там оно означает ошибку, заблуждение или ересь, причём не случайную, а упорную, сознательную ошибку, намеренное отступление от истины. Слово родственно западнославянским словам, обозначающим потемнение, помрачение ума, слепоту и смешение, квипрокво и всяческую неразборчивость.

За этим стоит образ правильного пути, как правило единственного, ведущего к праведной и святой цели, – и великого множества «кривых, окольных троп», по которым блядь и ходит по блядским своим делам.

Разумеется, это может касаться человеческого поведения в любых сферах. Современное значение слова выпятилось понятно почему: распутная баба, «блудница», ходящая по мужикам в самом прямом смысле слова (из избы в избу, каждый раз по другой дорожке, задами-огородами) воплощает метафору совсем уж буквально. Но вот, например, церковнославянское «блядивый» означает «празднословный», «демагогический», а если совсем уж точно – «многими речами приводящий в заблуждение и сбивающий с толку».

На это стоит обратить особое внимание, потому как тут-то и пролегает грань, делающая блядство особо скверным грехом, куда более гадким, чем «просто» ложь или «просто» измена. В отличие от обычного лжеца, стремящегося убедить человека в чём-то ложном, но конкретном, блядоуст ставит перед собой иную, ещё более мерзкую цель – отвратить человека от истины как таковой, сманить с прямой дороги в тёмные чащобы разнообразной неправды, где человек сам заплутается, сам себя обманет, потеряется и погибнет. Лжец учит лжи, но хоть определённой лжи – от неё ещё можно возвратиться к истине. Блядоучитель же учит всей лжи сразу. Точно так же обычная баба-блядь не «изменяет» одному мужчине с другим, вполне определённым мужчиной, которого она «предпочла» первому, а именно что спит со всеми. Это куда более глубокий уровень нравственного падения, чем обычная измена в стиле мадам Бовари или Карениной.

Позволяя себе толику пафоса, можно сказать, что подлинной противоположностью Истине и Добру являются даже не ложь и аморальность, а именно что блядство[2]. Человек, искренне придерживающийся ошибочного мнения или практикующий неправильное поведение, ещё небезнадёжен. Например, человек, сознательно лгущий по какому-то поводу, причём в одном и том же ключе, тоже может быть не столь уж плохим: например, он может быть убеждён, что эта ложь «сейчас нужна» и «будет во спасение». Но вот человек, принявший ложь как норму мышления и образ жизни, – это уже «другая порода людей». Именно поэтому самый доброжелательный и симпатичный циник бесконечно гаже самого угрюмого фанатика. Впрочем, ещё бывают циники, изображающие фанатиков, – и это уже запредельно гадко…

Но вернёмся к «ельцинской эпохе». Самое краткое и самое точное, что можно о ней сказать, – это было блядское время. Время, когда бляди (точнее, блядва[3]) стала властью, причём властью единственной и абсолютной.

IIСтрого говоря, «ельцинский век» следует делить на три части – до воцарения ЕБНа на российском престоле, до уничтожения Верховного Совета и, собственно, само царствие.

Первая часть – которая «до» – сейчас сильно зашлифовалась в коллективной памяти, и всё по тем же причинам: вряд ли бывший муж бляди будет вспоминать период досвадебного ухажёрства. Особо мерзит тут именно искренность былого чувства: ведь любил же он эту дешёвую потаскушку, дарил цветы, стоял под окнами, все дела. Это вспоминать даже противнее, чем её последующие рысканья по мужикам, ибо ничто так не унижает человека, как проявление высоких чувств к куску дерьма. «Целовал какашку», фу, бэ-э-э.

Но будем всё-таки честны. Вспомним, как оно было.

О существовании Ельцина советский народ узнал в последнюю неделю октября 1987 года. Сначала по столице, а потом по Союзу зашелестели слухи, что какой-то правильный свердловский мужик на пленуме ЦК обличил Горбача и всех коммуняк в злоупотреблениях, за что его сняли со всех постов и засунули в психушку, где пытались убить ножницами. Впрочем, тема про ножницы, кажется, появились потом. Вместе со слухами поползли набранные на пишущей машинке копии «речи Ельцина». Я видел несколько вариантов этой речи. Некоторые из них более или менее соответствовали тому, что было реально сказано, некоторые – более интересные – были чистой фантазией. Ельцину приписывались обличения зажиревших коммуняк, требования создать «вторую партию», требования всяческих свобод «и ваще». Несомненный факт изгнания с партийного Олимпа придавал всему этому некую достоверность: не могли же они убрать его ни за что? В книжном магазине на Калининском проспекте тишком списывали в макулатуру фотопортреты Ельцина.

Дальше был своего рода провал. О Ельцине не то чтобы не говорили, но были темы поинтереснее. Интеллигенцию волновал Сахаров, события на съезде, разрешение печатать Гумилёва и Ахматову, а также окончательная реабилитация НЭПа и Бухарина. Народ волновался по поводу пустых полок, выходок люберов и первых публикаций про наркош и путан.

На последнем стоит остановиться. Для широких масс настоящая перестройка началась с длинной, растянутой на много номеров публикации в «Московском комсомольце», посвящённой жизни проституток, из которой народ узнал, сколько Это стоит и столько Они за это получают. В 1989 вышла «Интердевочка», с которой стало делать жизнь – с разной степенью успешности – подросшее молодое мясцо, бывшее когда-то «человеческими детёнышами». В том же году появился таинственный писатель-фантаст Вилли Конн, порадовавший читателей творением под названием «Похождения космической проститутки». Одна моя знакомая, фантастику не жаловавшая, купила эту книжку в киоске, не разобравшись со словом «космической»: как выяснилось, она восприняла его как позитивный эпитет («ну космическая же совершенно проститутка!»). Упс.

Но вернёмся к проституции земных масштабов. В те же времена появился новый жанр – слухи о праведной жизни Ельцина. Оказалось, что он, кремлёвский небожитель, пусть и поверженный, «ездит в трамвае», «отоваривается в обычных магазинах из сети» (это всё же вызывало лёгкое недоверие – «не, врёшь, так не бывает»), «видели его в метро» и т. п. Разговоры о ельцинском аскетизме перемежались темой «борьбы с привилегиями». Правда, тогда же стал доходить и первый негатив – оказалось, Ельцин в Свердловске снёс какой-то важный исторический дом. Но этому тогда не придали значения: «Мало ли, дело тёмное».

В марте 1989 года Ельцин был выдвинут кандидатом в народные депутаты Верховного Совета СССР от Москвы. Ходили слухи, что противником ему дадут Сахарова. Это вызывало у интеллигенции морально-нравственный тремор: «Какой коварный план! Как подло, как подло играют коммуняки!» Опасения оказались напрасными: соперником Борису Николаевичу дали директора ЗИЛа Евгения Бракова (представляю ухмылки сегодняшних пиарщиков: «Директор завода, советские автомобили, брак… Гы!»). Браков – интеллигентного вида мужик в очках – говорил, как теперь выясняется, довольно правильные вещи. Но они никого не интересовали.

В день выборов пьяненький муж подруги моей тогдашней жены, обхватив голову руками, причитал: «Опять обманут… Опять обманут… Потом скажут, а мы и поверим, как овцы поверим… Но если выберут Ельцина – я поверю в демократию». Ельцин победил, собрав девяносто процентов голосов по Москве – точнее, 89, очень грамотная и красивая цифра.

В сентябре того же года Боря снова заставил говорить о себе, чрезвычайно удачно упав с моста через Москву-реку, что у Николиной горы. Народ взволновался: всем приличным людям было понятно, что его туда сбросил проклятый КГБ. Я видел даже поэму, написанную каким-то арбатским станочником (тогда была мода стоять на Арбате и читать свои стихи, а потом продавать самопальные сборнички – теперь я жалею, что не прикупил этих шедевров), посвящённую этому событию. В поэме смело намекалось на то, что страна у нас кровавая, а Бориску Хотели Убить За Правду. Какую такую «правду» нёс с собой Бориска, кроме как «вредить коммунякам и Горбатому», было непонятно – но в это верили.

Тут уже наметилась некая тенденция, пышным цветом расцветшая позднее. Как ни странно, даже в тот героический период Ельцин, при всей его брутальности, никем не воспринимался как Вождь с Большой Буквы. В частности, его не воспринимали как «ведущее и направляющее начало». Даже его позднейшее позирование на БТРе воспринималось, скорее, как литературная цитата, нежели как реальный вождизм. Зато Ельцин был очень хорош в роли защищаемого и опекаемого. Народ не «шёл за Борисом Николаевичем», нет – он носился с Ельциным, как с писаной торбой, в полной готовности вылавливать его из любой речки, любого болота, любого чана с дерьмом, куда он упадёт. Он вызывал максимум интереса именно в этой своей ипостаси.