Полная версия

«Русофобия» в ряду прочих фобий и маний: из истории политического языка

В обширной газетной базе англоязычной печати newspapers.com упоминания об ‘англофобии’ становятся регулярными с 1840-х годов, чаще всего применительно к Франции. Всего за XIX в. таких упоминаний насчитывается в базе ок. 4 тыс. против 690 упоминаний о ‘русофобии’, нескольких сотен – о ‘галлофобии’ и ‘франкофобии’ и нескольких десятков – о ‘германофобии’.

Понятие ‘русофобия’ ввели английские радикалы во 2-й половине 1830-х годов в полемических целях как обозначение фантомного либо преувеличенного страха перед угрозой со стороны России (что в точности соответствовало приведенному выше определению ‘фобии’ у Б. Раша: «страх перед воображаемым злом или чрезмерный страх перед реальным злом», хотя, как уже говорилось, эссе Раша не получило широкой известности). Слово ‘russophobia’ в английской печати того времени чаще всего следует понимать как ‘Россия-боязнь’. Виднейшие представители антироссийского алармизма, равно как и критики ‘русофобии’, принадлежали к различным течениям британского либерализма. Спор между ними шел о реальности русской угрозы британским интересам. Критика ‘русофобии’ вполне могла сочетаться с негативным образом Российской империи; в свою очередь антироссийский алармизм не обязательно предполагал неприязнь к России и русским. Во время Восточного кризиса 1876–1878 гг. и позже ‘русофобами’ именовались по преимуществу тори, а в качестве критиков ‘русофобии’ выступала наиболее влиятельная часть либералов во главе с У. Гладстоном. В американской печати о ‘русофобии’ говорилось сравнительно редко и почти всегда по поводу английской политики.

В австрийской печати о ‘русофобии’ нередко говорилось в связи с настроениями в Венгрии. В 1843 г. Ян Чаплович[9], осуждая политику мадьяризации национальных меньшинств, замечает: «Никогда еще Венгрия не была такой слабой, такой разделенной внутренне, как ныне, с тех пор как ее преследует эта злосчастная навязчивая идея, приправленная русофобией» [Csaplovics, 1843, S. 23].

Два ранних известных нам французских упоминания о ‘русофобии’ появились в легитимистских газетах «La France» и «La Quotidienne»:

«Корреспонденция из Константинополя, помещенная в “Morning Chronicle”, может дать ключ к всплеску русофобии по ту сторону Ла Манша. <…> Англия вернулась к своему вечному кошмару владения Индией; а известно, что она начинает терять рассудок всякий раз, когда задет этот чувствительный пункт» [Une correspondance…, 1837].

«На франкфуртского корреспондента “Morning Chronicle” возложена миссия снабжать свою газету статьями, озаглавленными “Русская наглость”, “Русская жестокость”, “Русское варварство”, которые пользуются немалым успехом в тавернах Сити и на радикальных скамьях Палаты общин. <…> …Необходимо было найти способ удовлетворить русофобию англикан, и корреспонденция из Франкфурта в “Morning Chronicle”, несомненно, была написана для того, чтобы дать материал для новых декламаций северного колосса» [Extérieur, 1838, p. 2][10].

В дальнейшем тема ‘русофобии’ во французской печати также чаще всего возникала в связи с Англией и английской печатью.

В итальянской и испанской печати о ‘русофобии’, сколько можно судить по доступным нам электронным базам, упоминалось редко и почти всегда применительно к внешней политике великих держав. То же относится к польской печати, несмотря на преимущественно негативный образ России в польской культуре XIX в.

С середины 1880-х годов ‘русофоб’ – обычное в европейской печати наименование болгарских противников пророссийской ориентации, прежде всего Стефана Стамбулова (Стамболова) (1854–1895). Все они формировались под сильнейшим влиянием русской культуры. Захарий Стоянов[11] писал: «Я никогда не был и не буду русофобом. <…> Я тиранофоб» (открытое письмо Г. Кырджиеву, редактору газеты «Напред»; опубл. в газете «Независимост» от 2 апреля 1886 г.) [Стоянов, 1965, с. 314]. Газета «Социалист» от 22 июля 1895 г. открывалась передовицей с эпатирующим заглавием «Почему мы русофобы?». Термин ‘русофоб’, говорилось здесь, относится «не к русским <…> демократам, к русскому народу», а к «официальной, деспотической России», которая «служит резервом европейской реакции» [Хаджиниколов, 1968, с. 72]. Автор передовицы, Христиан Раковский[12], в данном случае излагал общую точку зрения европейской социал-демократии.

В русских словарях 2-й половины XIX в. политические термины с морфемой ‘фобия’ толковались обычно как страх перед данной страной, например в словаре А. Д. Михельсона (1883): ‘германофобия’ – «чрезмерный страх перед германским могуществом»; ‘германофоб’ – «чрезмерно опасающийся могущества Германии» [Михельсон, 1883, с. 176]. Правда, ‘англофобия’ в том же словаре толкуется как «ненависть к англичанам», но это толкование (заимствованное, возможно, из цитировавшегося выше словаря 1839 г.) расходилось с обычным словоупотреблением.

В «Историческом словаре галлицизмов русского языка» Н. И. Епишкина (2010) ‘англофобия’ определяется как «Отвращение, нелюбовь к английскому образу жизни», с единственной иллюстрацией из дневника П. А. Валуева, председателя Комитета министров. Однако у Валуева речь идет не об «английском образе жизни», а о внешнеполитических симпатиях и антипатиях: на обеде у Александра II «Горлов <…> лучше всего послеобеденного синклита оценивает английские и американские дела. В нем нет ни нашего американофильского пошиба, ни столько же глупого пошиба англофобии» (запись от 3 января 1880 г.) [Валуев, 1907, с. 235]. В XIX в. Россию и США на государственном уровне связывала неизменная дружба, а отношения с Англией, напротив, были бóльшей частью конфликтными.

Характерно, что, несмотря на отчетливо негативный образ Османской империи, слова ‘туркофоб’, ‘туркофобия’ в европейской печати встречались сравнительно редко. Чаще встречались антонимы этих понятий – ‘туркофил’ и ‘туркофилия’, обычно в полемическом контексте. При этом ‘туркофилия’ нередко упоминалась в связи с ‘русофобией’, например: «…В конце 1876 года здоровая и оправданная русофобия германо-австрийцев (т. е. опасение перед русской угрозой. – К. Д.) переросла у мадьяр в гротескное туркообожание (türkenbegeisterung)» [Rogge, 1879, S. 231].

Со времени Восточного кризиса 1870-х годов в Англии в качестве метонимического обозначения Османской империи нередко использовалось выражение «ужасный турок» (the unspeakable Turk). Оно появилось в открытом письме Томаса Карлейля, опубликованном в «Таймс» и ряде других газет 28 ноября 1876 г.

* * *Самый широкий репертуар наименований национальных фобий существовал в немецком языке, причем основная их часть появилась в период 1834–1849 гг. С конца XVIII в. встречалось слово franzosenhaß – ‘ненависть к французам’, ‘французоненавистничество’. В 1794 г. анонимный рецензент «Новой всеобщей немецкой библиотеки» осуждал «превратную мудрость лжепатриотов, весь патриотизм которых заключается в ненависти к туркам и французам (Türken und Franzosenhaß)» [Revolutionsalmanach…, 1794, S. 298]. Слово franzosenhaß в одобрительном смысле, как законная ненависть к Франции / французам, использовалось в антинаполеоновской публицистике 1813–1815 гг.

Тогда же, со времени наполеоновских войн, в Германии стало обычным наименование Франции «наследственным врагом» (Erbfeind). В Средние века так именовали дьявола. Австрийский эрцгерцог Максимилиан I, став в 1493 г. императором Священной Римской империи, призвал немецких государей к борьбе против «наследственного врага, который стоит за Рейном», т. е. против Франции. Однако в ту эпоху и вплоть до последних десятилетий XVIII в. «наследственным врагом» именовалась обычно Османская империя как наиболее опасный противник христианства [Geflügelte…, 2001, S. 84].

В Германии XIX в. наравне со словами, содержавшими морфемы ‘фоб’ или ‘фобия’, использовались слова, содержавшие морфемы ‘fresser’ и ‘fresserei’ (‘ед’, ‘едство’)[13]. Первым таким словом было Türkenfresser – ‘туркоед’ (1825), по образцу неолат. turcophagus. Слово turcophagus использовалось с XVII в. в значении ‘борец против турок’, ‘истребитель турок’ [Hoppe, 2018, S. 48, 150]. В XIX в. прозвище ‘туркоед’ получил Н. Стамателопулос (1782–1849), герой греческой революции 1821–1829 гг.

Слово ‘французоед’ (Franzosenfresser) появилось в печати в 1834 г. в сборнике писем прусского дипломата А. Варнхагена фон Энзе: «Ты знаешь, я <…> не французоед». Это письмо датировано 4 ноября 1817 г., однако автор, возможно, отредактировал его задним числом [Hoppe, 2018, S. 49].

В 1837 г. публицист-демократ Людвиг Бёрне опубликовал памфлет «Менцель-французоед» («Menzel, der Franzosenfresser», во французском переводе: «Menzel le gallophage»). Имелся в виду Вольфганг Менцель (1798–1873), писатель и критик, обличавший пагубное влияние французских революционных идей на «германский дух».

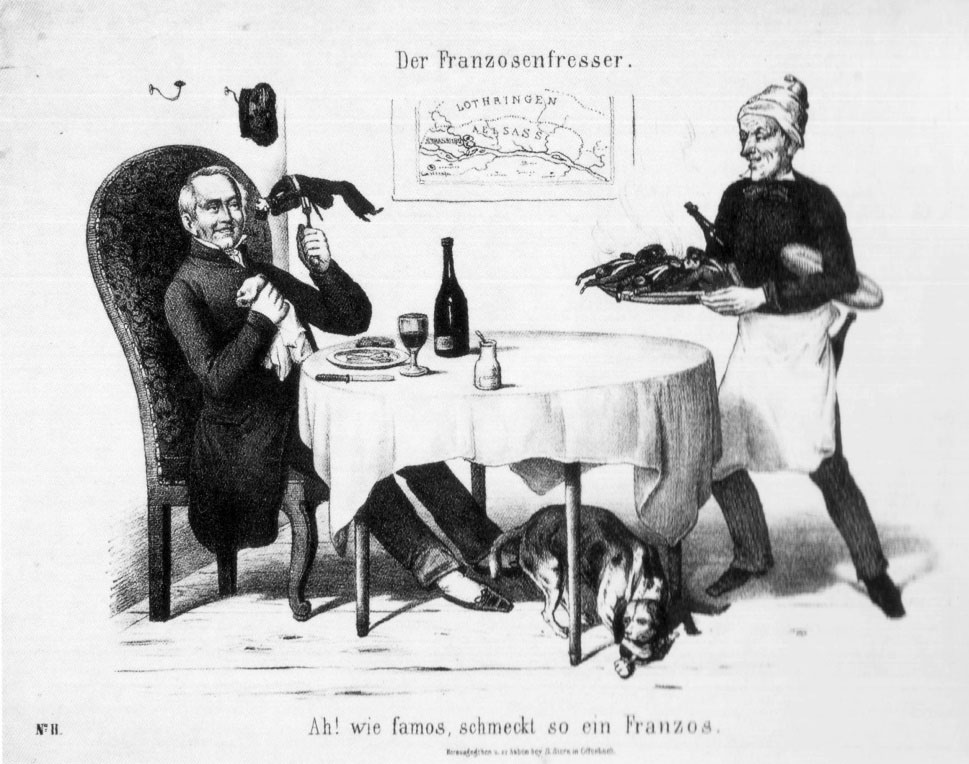

Для Бёрне моделью, как можно полагать, служило скорее слово menschenfresser (людоед), чем Türkenfresser. Сближение ‘французоеда’ с людоедом встречалось в позднейшей публицистике и карикатуре, например: «Старого Эрнста Морица Арндта[14] осмеивали как французоеда: из миски, полной французов в красных мундирах, он достает одного вилкой и говорит: “Ах, до чего же хорош француз на вкус!”» [Wichmann, 1888, S. 538] (рис. 1).

В памфлете «Менцель-французоед» появилось также слово ‘французоедство’ (Franzosenfresserei). Именно благодаря Бёрне оба слова вошли в политический язык. По тому же образцу были образованы слова ‘полякоед’ (polenfresser, 1837), ‘русоед’ (Russenfresser, 1842), ‘немцеед’ (Deutschenfresser, 1842) и т. д. [Hoppe, 2018, S. 47]. Гораздо реже встречались синонимы с морфемой ‘phage’, такие как ‘англофаг’ (Anglophage, 1837) и ‘германофаг’ (Germanophage).

Рис. 1. «Французоед», немецкая карикатура на Э. М. Арндта (1848)

В качестве синонимов ‘русофобии’ (Russophobie, 1836) использовались: russen-scheu (русобоязнь) (1831), Russenhaß (ненависть к русским) (1831), russenfurcht (страх перед русскими) (1839), Russenfeindschaft (враждебность к русским) (1844), Russophagie (русофагия) (1844), russenfresserei (русоедство) (1845). Последний аналог был наиболее употребительным, остальные встречались редко, преимущественно в 1830–1840-е годы, причем два первых – обычно в связи с польским вопросом.

В базе немецкоязычной печати digitale-sammlungen.de за период 1837–1900 гг. слово ‘французоедство’ встречается 431 раз, ‘русоедство’ – 319 раз. Слово ‘русоедство’, как и ‘русофобия’, чаще всего использовалось во внешнеполитическом контексте, по отношению к русскому государству. ‘Полякоедство’ (Polenfresserei, с 1848 г.) означало враждебность к полякам как нации, в то время безгосударственной.

‘Французоедство’ означало прежде всего враждебность к французской культуре и «французским идеям» (в духе памфлета Л. Бёрне), и лишь во вторую очередь – антифранцузскую внешнеполитическую ориентацию. В 1841 г. Ф. Энгельс, осуждая «вновь ожившее неистовое французоедство (Franzosenfressenden Wut)», замечает: «Французоненавистничество (Franzosenhaß) стало обязанностью, всякое воззрение, сумевшее стать выше этого, клеймилось как иноземщина (Undeutschheit). Таким образом, и патриотизм стал по существу чем-то отрицательным <…>, изощряясь <…> в изобретении исконно немецких высокопарных выражений взамен давно укоренившихся в немецком языке иностранных слов» [Энгельс, 1970, с. 129, 121].

В том же значении это слово использовалось в русской печати, например у Чернышевского: «Строгие приверженцы немецкой философии со времен Канта, особенно строгие гегелианцы, презирали и отчасти даже ненавидели все французское. Друзья Станкевича разделяли это отвращение, и “Московский наблюдатель” весь проникнут “французоедством” (Franzosenfresserei), как выражались немцы» («Очерки гоголевского периода русской литературы», VI) (1856) [Чернышевский, 1947, с. 211].

В немецкой печати обозначения ‘германоед’ (Germanenfresser), ‘германофоб’ (Germanophobe), ‘германоненавистник’ (Deutschenhasser) чаще всего относились к французам, реже – к полякам, а также к русским публицистам, прежде всего из круга М. Каткова.

3. ‘Юдофобия’ и ‘антисемитизм’

‘Юдофобия’ и в еще бóльшей степени – ‘антисемитизм’ стояли особняком среди обозначений национальных фобий. Термины, рассмотренные нами выше, относились прежде всего к государствам, а также к народам, обладавшим собственной государственностью. Евреи же не только не обладали собственной государственностью, но и не считались нацией, а лишь религиозно-этнической группой.

Слова, обозначавшие враждебность к евреям, раньше всего появились в немецком языке. В посвященной евреям монографии гамбургского юриста Иоганна Людольфа Хольста (1821) мы находим слова ‘Judenhaß’ (‘ненависть к евреям’, ‘иудеоненавистничество’), ‘Judenverachtung’ (‘презрение к евреям’), ‘Judenfeindschaft’ (‘враждебность к евреям’) [Holst, 1821, S. 87].

Психологическую подкладку враждебности к евреям (Judenfeindschaft) высмеивал Мориц Сафир[15] в юмореске «Враг евреев» (1831). «Враг евреев» (judenfeind) означает здесь то же, что и появившееся почти полвека спустя слово ‘антисемит’: «Для человека, лишенного собственного лица, нет проще способа обзавестись им. В обществе спрашивают: кто этот силуэт человека? Он ученый? – Нет! – Он поэт? – Нет! – Помещик? – Нет! – Банкир? – Нет! – Мастеровой? – Нет! – Художник? – Нет! – Врач? – Нет! – Адвокат? – Нет! – Кто же он? – О! да он враг евреев (judenfeind)! – И вдруг он обретает лицо» [Saphir, 1832, p. 171].

Ок. 1834 г. появилось слово Judenfresser (‘жидоед’), а затем Judenfresserei (‘жидоедство’). Памфлет Мозеса Гутмана, направленный против книги Р. Вагнера «Еврейство в музыке» (1869), назывался «Рихард Вагнер, жидоед» [Gutmann, 1869].

Слово ‘юдофобия’ (англ. judeophobia, judaeophobia) встречалось уже в 1825 г. в биографии еврейско-немецкого просветителя Мозеса Мендельсона (1729–1786). Мендельсон, говорилось здесь, был «первым, кому магией своих сочинений удалось получить благоприятные симптомы в лечении немецкого эндемического[16] расстройства, юдофобии» [Samuel, 1825, p. 22].

В другие языки это слово (нем. Judophobie, фр. judéophobie) вошло в 1870-е годы, однако вплоть до конца XIX в. оставалось сравнительно редким в западноевропейской печати.

Прилагательное ‘антисемитский’ в значении «враждебно настроенный к евреям» окказионально встречалось с начала 1870-х годов (фр. antisémite, нем., нидерл. antisemitisch). В 1879 г. немецкий журналист и политик Вильгельм Марр опубликовал памфлет «Победа еврейства над германством, рассматриваемая с неконфессиональной точки зрения» [Marr, 1879]. Понятие ‘семитизм’ означало здесь «духовную сущность еврейства», «еврейский дух». В том же году Марр основал Антисемитскую лигу; в газетных сообщениях о ней появилось слово ‘антисемитизм’. Сам Марр использовал его в своем следующем памфлете: «Путь к победе германства над еврейством» (1880).

С этого времени ‘антисемитизм’ становится в Западной Европе основным обозначением антиеврейских фобий. Так, в газетной базе newspapers.com до 1900 г. насчитывается менее 10 упоминаний слова Judeophobia и ок. 4800 упоминаний слова Anti-semitism.

‘Антисемитизм’ понимался Марром и его сторонниками как идейная программа, затрагивающая все основные сферы общественной жизни, в отличие от инстинктивной, эмоциональной ненависти к евреям, обозначавшейся словами ‘иудеоненавистничество’, ‘жидоедство’, ‘юдофобия’. Это и было самым радикальным отличием понятия ‘антисемитизм’ от прочих обозначений национальных фобий.

В середине 1870-х слово ‘юдофоб(ы)’ появилось в русско-еврейской печати, напр.: [Лернер, 1874, с. 5; Флисфедер, 1874, с. 29, 51] – вероятно, как аналог немецкого Judenfresser. С 1881 г. оно получило заметное распространение и в собственно русской печати. В 1886 г. А. П. Чехов прозвал издателя и журналиста С. С. Окрейца (1836–1922) «Юдофоб Юдофобович» (юмореска «Визитные карточки») [Чехов, 1976, с. 284]. При этом слово ‘юдофобия’ вплоть до конца XIX в. использовалось сравнительно редко, а слова ‘антисемитизм’, ‘антисемит(ы)’ чаще встречались в сообщениях о зарубежной жизни.

Оформление антисемитизма как идеологии нового типа почти совпало во времени с еврейскими погромами на юге Российской империи (1881–1882). Эти события привели к появлению раннего манифеста политического сионизма, автором которого стал Лев (Леон, по рождению Йехуда Лейб) Пинскер (1821–1891) – еврейский общественный деятель, врач, публицист.

После погромов 1881–1882 гг. и ужесточения антиеврейских законов в России Пинскер отказался от программы ассимиляции и издал на немецком языке брошюру-воззвание «Автоэмансипация! Призыв русского еврея к своему народу» [Pinsker, 1882]. Анонимный русский перевод (возможно, авторский) появился в петербургском журнале «Рассвет» в том же году. Главный тезис воззвания: «евреи должны стать нацией» и прежде всего обрести собственную территорию, «сборный пункт, который был бы нашей собственностью» [Пинскер, 1992, с. 255, 276].

Годом ранее Люсьен Вольф[17], отмечая возрождение юдофобии почти во всех странах Европы, рассматривал это явление в категориях коллективной психологии: «Ненависть к евреям <…> стала <…> одной из тех приобретенных привычек, которые, как учит нас ходячая философия, выступают в роли вторичных инстинктов» [Wolf, 1881, p. 340]. Пинскер был врачом по профессии, и юдофобия в его воззвании трактуется в духе новейшей психиатрии:

«…Таинственное появление блуждающего мертвеца – народа, <…> не имеющего клочка земли, не живущего более и все же остающегося среди живых, – этот странный образ <…> не мог не произвести глубокого впечатления на воображение народов. <…> …Чувство страха перед призраком есть нечто врожденное человеку, находящее до известной степени оправдание в его психическом мире <…>.

Этот страх пред призраком еврейства <…> подготовил почву для юдофобии. <…> Юдофобия – это психоз; как таковой она наследственна, и как болезнь, в течение тысячи лет переходившая по наследству, – стала неизлечимой» [Пинскер, 1992, с. 256].

Юдофобия, таким образом, есть «наследственная, присущая всему человеческому роду боязнь привидений» [там же, с. 258].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Например: [Зеленов, Большаков, Владимиров, 2019; Карабущенко, 2021; Мальцев, 2016; Меттан, 2023; Таньшина, 2023].

2

В 1974–1975 гг. автор настоящей монографии имел возможность посещать семинар Ежи Шацкого в Варшавском университете.

3

И даже позднейшие, в частности, в советских и постсоветских словарях русского языка.

4

Б. Раш (1745–1813), просветитель, политик, физиолог и психиатр.

5

«Misoxenie (or hatred to Strangers)».

6

Обе газеты представлены в электронной базе Newspaper Archives. Доступ к интересующим нас номерам любезно предоставила нам сотрудница газетного отдела (News Reference Team) Британской библиотеки Лайза Кенни (Lisa Kenny).

7

Макс О’Релл (Леон Поль Блуэ, 1847–1903), высмеивал национальную мегаломанию и ксенофобию. Цитируемая здесь книга «Дорогие соседи» из серии очерковых книг об Англии имела огромный успех во Франции, Англии и США.

8

Эллис Ашмид-Бартлетт (1849–1902), британский политик-консерватор, сторонник сближения с Германией.

9

Я. Чаплович (1780–1847), австрийский юрист и славист родом из Словакии.

10

В «Morning Chronicle», согласно поисковой базе newspapers.com, не было статей под такими заглавиями, хотя корреспонденция из Франкфурта от 3 августа 1832 г. начиналась словами: «Германия каждый день делает шаг навстречу русскому варварству и австрийскому мракобесию» [Frankfurt…, 1832].

11

З. Стоянов (1850–1889), революционер, в независимой Болгарии один из лидеров народно-либеральной партии. В газете «Независимост» выступал с резкой критикой России как помехи объединению Болгарии.

12

Х. Раковский (1873–1941), в 1919–1923 гг. председатель правительства УССР. Авторство этой неподписанной статьи указано нам Марией Раевской.

13

Во французском языке им соответствовали морфемы ‘phage’ и ‘phagie’ (‘фаг’, ‘фагия’), от греч. phagos – пожиратель [Hoppe, 2018, S. 14].

14

Эрнст Мориц Арндт (1769–1860), поэт и прозаик, в 1805–1813 гг. автор антифранцузских стихов и памфлетов, националист и ксенофоб, в 1848 г. – депутат Франкфуртского национального собрания.

15

Мориц Готлиб Сафир (1795–1858), популярный австрийский писатель-юморист еврейского происхождения.

16

Эндемическое заболевание – заболевание, характерное для определенной местности.

17

Л. Вольф (1857–1930), английский публицист, еврейский общественный деятель.