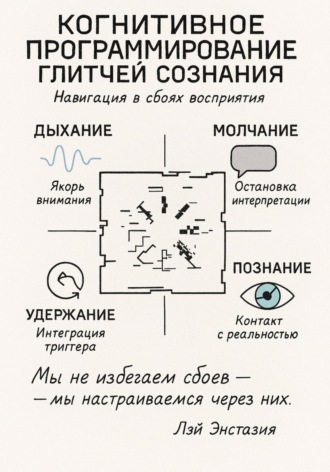

Когнитивное программирование глитчей сознания

Полная версия

Когнитивное программирование глитчей сознания

Язык: Русский

Год издания: 2025

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу