Полная версия

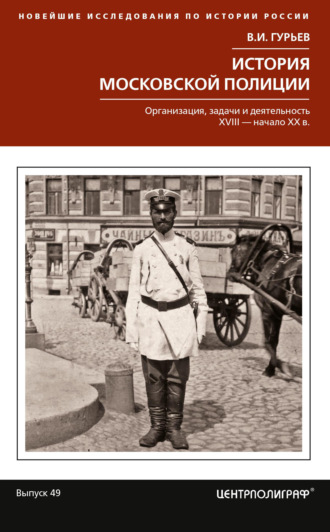

История московской полиции

Указы Петра означали, что впервые создаются специальные учреждения, отвечающие за поддержание порядка в городе. Важно отметить, что в данных законодательных актах впервые были четко сформулированы задачи и основные принципы деятельности полиции.

Надо сказать, что, кроме поддержания правопорядка, полиция должна была выполнять и другие функции: бороться с пожарами, следить за соблюдением санитарных норм, контролировать посещение церквей и т. д.[44] Это подтверждают и документы о деятельности полиции. Кроме вопросов поддержания правопорядка – задержания воров, убийц, не имеющих документов, беглых крепостных, здесь решались вопросы о записи в ученики, о сборах на рынке и т. д.[45]

По своему составу полиция еще больше, чем раньше, оказалась связана с армией. На должность обер-полицмейстера назначался армейский офицер, который должен был контролировать порядок в городе, опираясь на сотрудников своей канцелярии.

За период 1722–1782 гг. должность московского обер-полицмейстера занимали 14 человек, из них десять служили в армии, остальные на статской службе. Опыт работы в полиции до назначения имели четверо, из них двое занимали должность полицмейстера Санкт-Петербурга. Трое прославились как взяточники, хотя ни один не был осужден.

В канцелярии служили: четыре секретаря (аналог начальника отдела или дьяков), один расходчик (завхоз), девять канцеляристов (писцов), четыре подканцеляриста и двадцать два копииста (переписчика). Они осуществляли текущий документооборот в канцелярии, готовили материалы для судей, вели исполнительное производство[46].

Кроме того, в состав канцелярии входила служба архитекторов, следивших за состоянием дорог, то есть своевременной починкой мостов, чисткой труб, ремонтом мостовых, очисткой улиц.

Москва была разделена на двенадцать участков, где стояли полицейские (съезжие) дворы. В них служили двенадцать копиистов, составлявшие различные документы, аналог современных протоколов, и три сторожа. Здесь же находились сотрудники, шел прием жалоб населения, и здесь находились помещения для содержания задержанных.

Основные задачи по поддержанию порядка на улицах, как раньше, выполняли военные, но теперь уже не стрельцы и объезжие головы, а солдаты и офицеры Московского гарнизона.

Они несли постовую службу, составляя полицейские команды в каждом участке. Как установил М. И. Сизиков, «в 1722–1723 гг. в Московской полицмейстерской канцелярии на службе состояло, кроме обер-полицмейстера, 20 штаб- и обер-офицеров и равных им гражданских чинов», и приводит архивные данные по должностям: 1 майор, 5 капитанов, 1 капитан-поручик, 4 поручика, 2 подпоручика, 4 прапорщика, 1 квартирмейстер, 2 «из царедворцев»[47].

Роль рядовых сотрудников, лучше сказать, помощников полиции, как и раньше, выполняли десятские. В соответствии с указом от 26 февраля 1725 г. у каждой из рогаток, то есть на каждой улице, должны были дежурить ночью четверо, а днем – двое десятских.

Десятские должны были при необходимости убирать рогатки (утром и вечером). Они имели право сами задержать нарушителей порядка, которых отводили в съезжую избу своего участка. При необходимости десятские использовали трещотки, чтобы привлечь внимание окружающих и вызвать военных с ближайшего поста[48]. То, как десятские несли службу, теперь проверяли не объездные головы, а офицеры участков.

Постепенно численность полиции росла. Штаты полиции были определены в указе от 18 марта 1731 г.: «Для лучшего порядка в строении полицейской должности, съезжим дворам быть двенадцати, на каждый двор определить из прежних и ныне вновь определенных офицеров по два, к ним урядников по два, солдат по шести, барабанщиков по одному, да при полиции двум капральствам с обер- и унтер-офицерам, барабанщикам четырем»[49]. В соответствии с указом в полицмейстерской канцелярии с генерал-полицмейстером проходили службу один подполковник на правах его заместителя, два майора, каждый из которых контролировал по шесть съезжих дворов, один квартирмейстер, заведовавший хозяйственной частью, и адъютант. В указе отмечались недостатки в организации комплектования московской полиции: там часто служили военные, неподходящие для строевой службы – престарелые, больные, неграмотные, что препятствовало эффективному решению возложенных задач. Указ потребовал их отставки и замены более способными. Однако на практике сотрудников для заполнения должностей хватало далеко не всегда, да и вопросы к их качеству оставались.

В 1763 г. впервые (вероятно, зафиксировав уже существовавшие нормы) были установлены штаты московской полиции. Согласно им, во главе московской полиции, как и раньше, стоял обер-полицмейстер, которому помогали двое чиновников, имевшие чин коллежского советника и асессора. Обер-полицмейстер подчинялся генерал-губернатору. Впервые в составе полиции выделили специальное подразделение для борьбы с пожарами под руководством брандмайора. По закону общее количество служащих в московской полиции определялось как 432 человека, расходы на них определены 25 108 руб. 14 коп.[50]

В 1730-х гг. полиция, организованная по тем же принципам, что в Москве и Санкт-Петербурге, появилась и в других крупных городах империи. К 1740 г. полицмейстерские конторы существовали в 25 крупнейших городах (считая Москву и Петербург)[51].

Говоря о задачах полиции того времени, следует отметить, что она не только занималась поддержанием порядка, но и проверяла соблюдение различных норм и правил. Так, в списке дел, сохранившихся за ноябрь 1736 г., мы видим дела о недостатках в работе, о взятии в ученики, о задержании человека без паспорта, о пойманном беглом, об отсылке мастера для казенных работ, о задержании беглого матроса, о выделении денег приставу на квартиру, об отсылке жены к солдату Преображенского полка, об учинении наказаний для жителей Москвы, о неуплате налоговых сборов, о выплате штрафа, о воровстве и бегстве крепостных, о наказании взятых с дворов служителей за невыполнение ими обязанностей ночных сторожей, о поимке вора[52].

Часть этих дел решалась на месте, так сказать, в административном порядке.

Для расследования сложных дел требовалось проводить следственные мероприятия. При Петре этим занимался суд, а позднее, при его преемниках, – Московская губернская канцелярия.

Однако довольно быстро стало ясно, что этого недостаточно, поэтому было решено вернуться к традициям прошлого века.

Было решено создать (точнее, воссоздать) Судный приказ, который будет «всякого чина людям, которые обретаться будут на Москве, суд давать и разрешение чинить», то есть судить жителей Москвы, и «Сыскной приказ, в котором быть татьиным, разбойным и убийственным делам, и которые воры и разбойники пойманы будут в Москве и приведены в Полицмейстерскую канцелярию, тех записав, того же времени отсылать в Сыскной же приказ, а в той канцелярии никаким розыскам не быть»[53].

Таким образом, Сыскной приказ совмещал в себе функции судебной и административной власти, занимаясь расследованием дел, выполняя в том числе и часть задач современной полиции. В его распоряжение передавались задержанные полицией, подозреваемые в совершении каких-либо серьезных преступлений. Также приказ проводил аресты подозреваемых, которые осуществлялись с помощью военных, выделенных для этой цели из состава гарнизона, которыми руководил сотрудник приказа[54].

В 1764 г. вместо Сыскного приказа была создана Розыскная экспедиция, которая была ликвидирована в 1782 г., хотя фактически продолжала работать вплоть до 1785 г., разбирая уже начатые дела.

По сути, Розыскная экспедиция стала продолжением Сыскного приказа, унаследовав как его служащих, так и его задачи и методы работы. Это позволяет рассматривать их как единое ведомство.

Служащие приказа делились на три категории[55]:

Это – руководители приказа, которых вначале было трое, а с 1742 г. пятеро (главный судья, двое советников и двое асессоров), а также прокурор. При этом существовало правило, что на каждом процессе должно было действовать не менее трех присутствующих. В Розыскной экспедиции осталось только двое присутствующих – судья и асессор. Эти должности занимали полковники, генералы, статские и статские действительные советники и т. д. По правилам присутствующие должны были служить вначале два, затем три года, после чего получали новое назначение или уходили в отставку. На практике их служба в приказе могла продолжаться от года до восьми лет.

Подготовку дел, то есть собственно следствие, осуществляли чиновники, служившие в приказе, которые назывались приказные служители.

Роль руководителей отделов играли секретари, которых по традиции иногда называли дьяками. Интересно, что, характеризуя кандидатов на эти должности, в документах особо отмечается, что последние подходят или не подходят для «розыскных дел», подчеркивая, что секретари возглавляли следствие.

Рядовые сотрудники носили звание канцеляристов, среди которых иногда выделяли протоколистов (ведущих протоколы), архивариуса, регистратора, актуатора и т. д.

Младшие сотрудники носили звание подканцеляристов, а самые низшие – копиистов.

Внутри приказа чиновники вначале делились на повытья; позднее стал использоваться термин экспедиция, иногда включавшая несколько повытий. В конце деятельности Сыскного приказа (1761 г.) существовало разделение на четыре экспедиции, которые включали тринадцать повытий. Все эти подразделения назывались по фамилиям своих начальников, то есть специализация по расследуемым преступлениям отсутствовала. Обычно два повытья возглавляли секретари, остальные – канцеляристы, иногда носившие особые звания (например, протоколист или правящий секретарскую должность).

По своему происхождению и статусу чиновников сыскного ведомства можно смело отнести к группе разночинцев – здесь были и дворяне, и дети священников, офицеров (не имевшие личного дворянства), горожан и т. д. Иногда канцеляристов наказывали плетьми, после чего они продолжали свою службу.

Заметим, что соотношение различных категорий сотрудников серьезно колебалось, да и должности то появлялись, то исчезали. Это позволяет говорить о том, что внутреннее разделение сотрудников регулировалось только волей начальства.

С появлением Розыскной экспедиции численность сотрудников упала почти вдвое. С учетом расширения ее задач относительно Сыскного приказа и сохранения его методов вряд ли это способствовало сокращению сроков расследования, стремление к которому послужило официальной причиной замены Сыскного приказа на Розыскную экспедицию.

Также в составе приказа числились нижние чины. Во главе последних стоял сержант, у которого был свой заместитель (вахмистр), которому подчинялись сторожа (обычно шестеро), один-два тюремных старосты, следившие за порядком в тюрьме Сыскного приказа, отвечавшие за поддержание порядка, содержание ключей и т. д. Кроме того, к нижним чинам относились рассыльные (курьеры), обычно 6–10 человек.

В распоряжении приказа в качестве временного караула находилась группа солдат с офицерами. Обычно их было около сотни и более (до полутора сотен) человек. Их использовали для караульной службы, а также для задержания. То есть, как и полиция, приказ получал в свое распоряжение военных, которые подчинялись ему на время дежурства.

Дела, которые расследовал Сыскной приказ, официально делились на интересные (то есть связанные с интересами казны) и неинтересные (связанные с делами поданных).

Важным основанием для возбуждения дела выступали царские указы, а также премории и доношения (то есть документы) других ведомств. Но чаще всего дела заводили на основании явочных челобитных (то есть письменных заявлений), реже по устным заявлениям (которые также оформлялись письменно) и в случае задержания преступника на месте преступления. Существовал институт доносителей, то есть лиц, заявлявших о преступлениях, не будучи в них замешанными. Истцы сами могли задержать подозреваемого (например, крестьяне вора или дворня по указанию помещика) и доставить его в приказ.

Челобитные подавали либо в Сыскной приказ, либо в другие органы власти – съезжие избы, контору полицмейстера, Судный приказ, откуда пересылались в Сыскной приказ. Челобитчиков расспрашивали о сути дела, причем во время таких расспросов их могли и пытать. Если челобитных не было, то задержанного отпускали, даже если его задержали на месте преступления. В челобитной следовало описать не только обстоятельства преступления, но и украденные вещи с указанием их стоимости. Если их обнаруживали у преступников, то их возвращали хозяину или выплачивали ему их стоимость за счет преступника, конечно, если у последнего были деньги. Если речь шла об убийстве крепостных, то убийца или владелец убийц (если последние были крепостными) должен был вернуть владельцу их стоимость или предоставить других, то есть собственных крепостных на замену.

Задержанных содержали в остроге (при Сыскном приказе) за счет челобитчиков, которые должны были оплачивать их содержание, то есть питание и гербовую бумагу для ведения дел.

Характерно для того времени, что если истец прекращал платить деньги, то задержанного по его делу могли и отпустить, то есть дело прекращалось, даже если имелись серьезные доказательства по делу.

Понятно, что далеко не все челобитчики имели возможность и желание регулярно взаимодействовать с приказом, осуществляя оплату, отвечая на вопросы и т. д. Поэтому группы людей (например, деревенская община) обычно нанимали (или выбирали) депутата, а обычные люди использовали поверенных. Такой специалист получал «верящее письмо», то есть доверенность. По своим функциям эти поверенные были аналогом современных адвокатов, но, в отличие от последних, не имели официального статуса и связанных с этим прав.

У богатых дворян в число дворни часто входили стряпчие. Они отвечали за оформление документов и взаимодействие с властями, в том числе выступали и в качестве поверенных. Чаще всего такие стряпчие тоже были крепостными, хотя и занимали в составе дворни высокое положение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Белецкий С., Руткевич П. Исторический очерк образования и развития полицейских учреждений в России. СПб., 1913.

2

Высоцкий И. П. Краткий исторический очерк о Санкт-Петербургской столичной полиции 1703–1903. СПб., 1903.

3

Московская городская дума, 1913–1916. М., 1916. Докладная записка Московской городской управы о состоянии финансов города Москвы.

4

Вернер И. А. Деятельность Московской городской думы, 1909–1912 гг. М., 1912.

5

Тарасов И.Т. Полиция в эпоху реформ. М., 1885.

6

Лопухин А.А. Настоящее и будущее российской полиции. М., 1907.

7

Соколинский А. Красная Пресня перед царским судом. М.,1925; Остроумов С. С. Преступность и ее причины в дореволюционной России. М., 1960.

8

Ерошкин Н.П. Очерки государственных учреждений дореволюционной России. М., 1960.

9

Зайончковский П. А. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880 гг. М., 1961.

10

Мулукаев Р. С. Полиция и тюремные учреждения. М., 1964.

11

Мулукаев Р. С. Общеуголовная полиция дореволюционной России. М., 1979.

12

Сизиков В. М. Становление регулярной полиции в России. 1718–1741. М., 1972; Его же. Полицейская реформа Екатерины II. Тюмень, 1997; Его же. История государства и права России с конца XVII до начала XIX века. М., 1998.

13

Борисов А.Б. Руководители карательных органов дореволюционной России. М., 1979.

14

Сизиков М. И., Борисов А. В., Скрипилев А.Е. История полиции России (1718–1917 гг.). М., 1992.

15

Нижек Н. С. Врачебно-полицейские институты Министерства внутренних дел в борьбе с сексуальной коммерцией во второй половине XIX – начале XX века // Министерство внутренних дел. Страницы истории. 1802–2002. СПб., 2001; Полубинский В.И. Два века на страже правопорядка // Журнал российского права. 2002. № 9; Константинова Т. О. А. А. Кирпичников: от начальника сыскной полиции до первого начальника Петроградского уголовного розыска // Политическая история России. СПб., 2005.

16

Органы и войска МВД России. М., 1996; Очкур Р. В. Полиция России. М., 2010.

17

Реент Ю. А. Общая и политическая полиция России (1900–1917). М., 2001; Его же. Сельские охранно-полицейские структуры самодержавной России. Рязань, 2001; Его же. Особенности формирования штатов городской полиции в начале XX в. // История органов внутренних дел. Вып. 4. М., 2001; Его же. Охранно-милицейские структуры Российской империи, не входившие в состав Министерства внутренних дел // Новая и новейшая история России в оценках современников. Рязань, 2004; Его же. Общая и политическая полиция России (1900–1917). М., 2001; Его же. Сельские охранно-полицейские структуры самодержавной России. Рязань, 2001.

18

Мушкет И. И., Хохлов Е.Б. Полицейское право России. Проблемы теории. СПб., 1998.

19

Перегудова З. И. Политический сыск России (1880–1917 гг.). М., 2000.

20

Колпакиди А. И., Север А. Спецслужбы Российской империи.

21

Шаламов А. Ю. Российский фараон. Сыскная полиция Российской империи во второй половине XIX–XX в. М., 2013.

22

Борисов А. Б., Малыгин А. Я., Мулукаев Р. С. Полиция Российской империи. М., 2013.

23

Балязин В. И. Императорские наместники первопрестольной 1709–1917. М., 2000; Москва сто лет назад. М., 1997; Москва на рубеже XIX и XX веков. Взгляд в прошлое. М., 2004; Розенталь И. С. Москва на перепутье. Власть и общество в 1905–1914 гг. М., 2002; Рябиченко С. Три дня из жизни неизвестной Москвы. М., 2007.

24

Руга В., Кокорев А. Москва повседневная. Очерки городской жизни начала века. М., 2005; Их же. Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны. М., 2010.

25

Бокова В. Повседневная жизнь Москвы в XIX в. М., 2009.

26

Иванова И.Е. Правовые основы организации и деятельности общей полиции России (XVIII – начала XX в.): Дис. … канд. ист. наук. Ростов н/Д, 2001.

27

Исаев Б. Д. Деятельность полиции в XVIII–XIX веках по профилактике преступлений. Историко-правовой анализ: Дис. … канд. ист. наук. СПб., 2001.

28

Положение о Московской полиции от 5 мая 1881 г. // Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ). Собр. 3. Т. 1. № 131. СПб., 1883; Об усилении штата московской городской полиции // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 22. № 21041. СПб., 1904; Об усилении Московской городской полиции и об увеличении состава городовых от 12 декабря 1905 г. // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 25. № 27165. СПб., 1907; Об устройстве и штате Управления Московского градоначальства и Московской сыскной полиции от 26 апреля 1906 г. // ПСЗРИ. Собр. 3. Т. 26. Отд. 1. № 27829.

29

Кошко А. Ф. Шантаж. Воспоминания начальника Московской сыскной полиции. М., 2008; Его же. Жестокие убийцы. Воспоминания начальника Московской сыскной полиции. М., 2008; Его же. Розовый Бриллиант. Воспоминания начальника Московской сыскной полиции. М., 2008.

30

Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., 1997.

31

Мартынов А.П. Моя служба в Отдельном корпусе жандармов // Охранка. Воспоминания руководителей политического сыска. М., 2001.

32

Богословский М.М. Москва в 1870–1890 гг. // Московская старина. М., 1989.

33

Козлинина Е. И. Записки старейшей русской журналистки. За полвека 1862–1912. М., 1913.

34

Дорошевич В.М. Воспоминания. М., 2008; Гиляровский В. А. Москва и москвичи. М., 1994.

35

Рейнбот А.А. Ответ А. А. Рейнбота на обвинения его в преступлениях должности. М., 1910.

36

Рейнботовщина. К ревизии сенатора Гарина. М., 1909.

37

Судебник 1497 // Судебники XV–XVI вв. М., 1952. С. 78.

38

Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI–XVII вв. М., 2006. С. 193.

39

Московская власть, управление Москвой в XIII–XVII вв. М., 2010. С. 184.

40

Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 1997. С. 60.

41

Богоявленский С. К. Московский приказной аппарат и делопроизводство XVI–XVII вв. М., 2006. С. 195.

42

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 5. № 3203.

43

Там же. Т. 6. № 3883.

44

Там же. № 4130.

45

ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 8. Д. 4565. Опись решенных дел за 1736 г.

46

Байкеева С. Е. Кадровое обеспечение полицейских органов в Российской империи (историко-правовой аспект): Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 15.

47

Сизиков М. И. Становление центрального и столичного аппарата регулярной полиции России в первой четверти XVIII в. // Сборник научных трудов. Государственный аппарат. Историко-правовые исследования. Свердловск, 1975. С. 23.

48

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5333.

49

Там же. № 5721.

50

Там же. Т. 9. № 6378.

51

Там же. № 6378.

52

ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 8. Д. 4565. Л. 1.

53

ПСЗРИ. Собр. 1. Т. 8. № 5521.

54

Акель Е. В. Повседневная жизнь воровского мира Москвы во времена Ваньки Каина. М., 2012. С. 132.

55

Северный Е. Н. Описание документов Сыскного приказа 1730–1763 // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. Кн. 2. СПб., 1872. С. 23.