Полная версия

1000 километров до рассвета

Наш друг Борге Оусланд среди льдов

Глава 5. Пролив Лонга

В январе 2007 года произошел разговор:

– Нужна успешная тренировка, которая даст уверенность. К полюсу нельзя идти в плохом настроении, – сказал Матвей.

Я предложил:

– О темноте и морозе мы все знаем, но Борис вообще не ходил по дрейфующим льдам. Отличная тренировка и отличная самопроверка – пересечение в марте – апреле пролива Лонга. В 1972 году в проливе Лонга мы устроили себе главные испытания перед Северным полюсом.

По-моему, идея Матвею пришлась не по душе. Думаю, он не хотел идти по чьим-то стопам.

– Как мы туда попадем? – Он развел руками. – Кто будет страховать? В 1972 году между островом и побережьем Чукотки летали самолеты и вертолеты – я читал ваши отчеты. А сейчас… Там никого нет.

– Попросим Гаврилова.

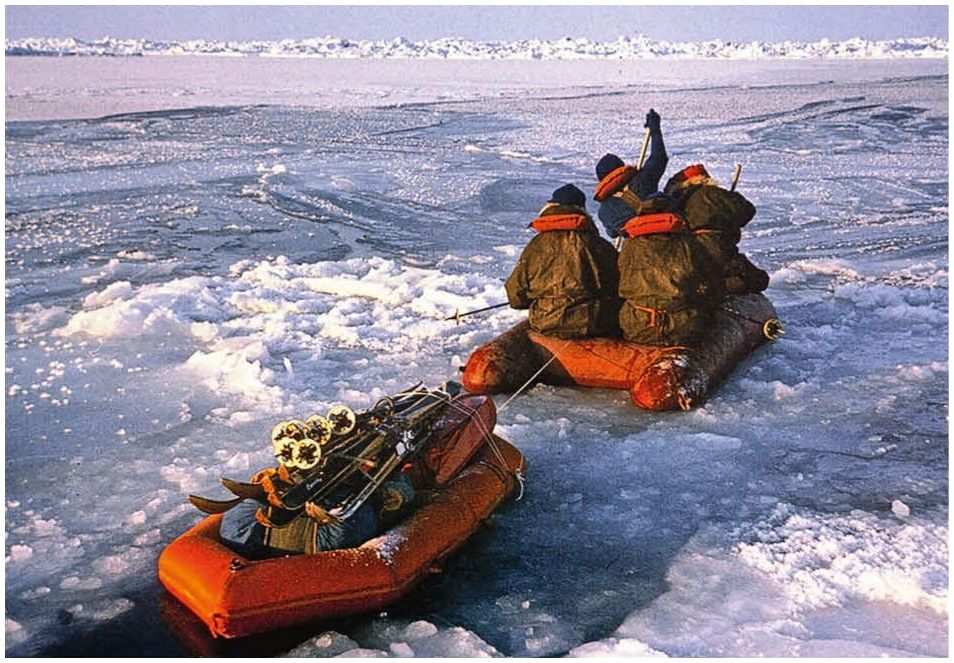

Если некая группа решится идти пешком на Северный полюс, то лучшего места для тренировки, чем пролив Лонга, не сыскать. Все препятствия, существующие в Северном Ледовитом океане, тут сосредоточены с избытком: торосы, тонкий лед, вода, быстрый дрейф, проклятая каша изо льда и снега, по которой нельзя идти и нельзя плыть, белые медведи. Мы в свое время испытали в проливе Лонга радиосвязь, лодки, лыжи, палатку, рюкзаки, одежду, обувь, рационы питания. В проливе Лонга появились будущие столпы экспедиции «Комсомольской правды» Леденев и Мельников; научный руководитель и главный штурман экспедиции Юрий Хмелевский после пролива Лонга решил, что впредь мы будем использовать не секстант, а теодолит. Пять раз за 20 дней пути через пролив нос к носу мы сталкивались с белыми медведями, морж старательно демонстрировал нам, кто хозяин канала, через который мы плыли в нашей надувной оранжевой лодке.

– Я читал отчеты, – повторил Матвей. – Вы шли от чукотского побережья к острову, и на острове у вас была большая программа…

– Мы чуть не проскочили. – Я обрадовался тому, что разговор не оборвался. – Мы шли на середину острова, но лед все время сносил нас влево, на запад. Возле Врангеля дрейф стал чудовищным. Нас спасла коса мыса Блоссом, на нее мы выскочили буквально бегом.

– Нам этого не надо, – подытожил Матвей. – Если мы выберем пролив Лонга, то пойдем от юго-западной точки острова Врангеля, а это и есть мыс Блоссом, на материк.

Я позвонил Гаврилову и изложил ему решение: если в марте – апреле «берем» пролив Лонга, то в декабре стартуем с мыса Арктического; если не сдюжим в проливе Лонга, то на ночном полюсе поставим крест. Гаврилову план понравился, и он заверил, что его люди будут готовы подстраховать Матвея и Бориса.

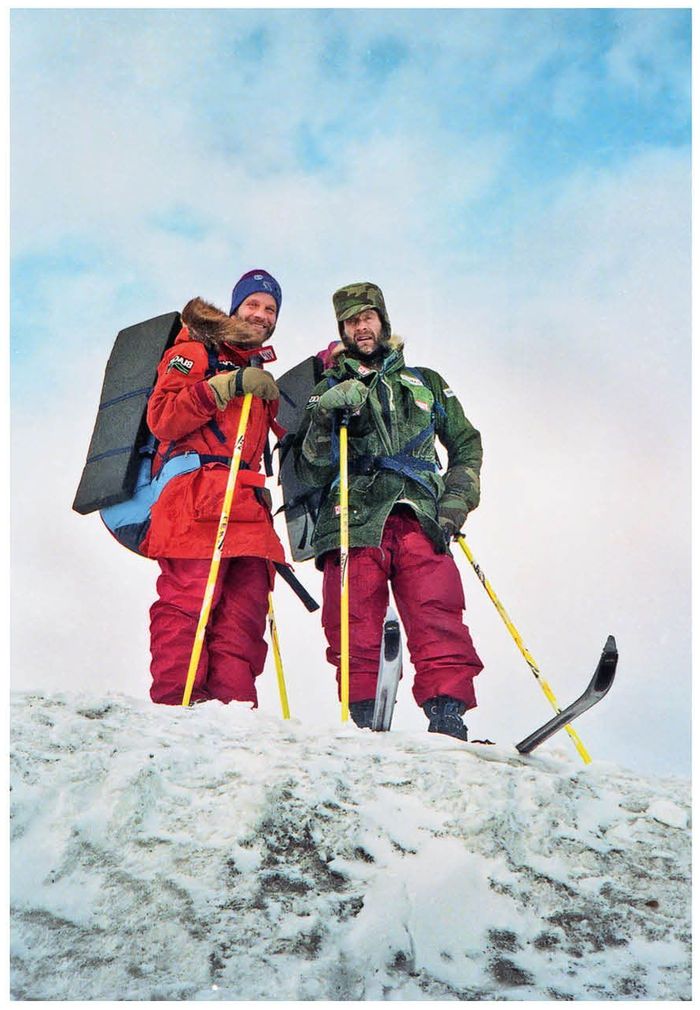

Участники полярной экспедиции «Комсомольской правды» возле о. Врангеля

Сразу выяснилось, что льды в проливе Лонга в наши дни «пожиже», чем во времена полярной экспедиции «Комсомольской правды»; воды побольше; а вот количество медведей – то же. По-прежнему остров Врангеля называют родильным домом белых медведей. Так что в 1972 году было плохо, а в 2007 году стало очень плохо – труднее и опаснее. Видимо, апрельский пролив Лонга сопоставим с февральским пиком Ленина, но теперь действующих лиц всего двое – Борис и Матвей, поэтому в целом все выглядело много проще.

Я говорил себе – они смогут, они станут третьими победителями пролива Лонга. Первые – капитан Боб Бартлетт и эскимос Катактовик – шли в 1914 году от острова на Чукотку, чтобы организовать спасение людей с судна «Карлук», раздавленного льдами к северо-востоку от острова Врангеля. Вторыми в 1972 году были участники полярной экспедиции «Комсомольской правды». Странно, что за следующие 35 лет никто не позарился на пролив Лонга. Где вы, полярные путешественники?

В январе, числа 15-го, по делам Клуба Матвей и я посетили главкома ВВС генерала армии Владимира Михайлова. Зная о нашем знакомстве с Гавриловым, он начал разговор с восторгов:

– Скорость по прибору 160 километров в час, а путевая скорость всего 20. Двадцать! Значит, скорость встречного ветра 140 километров в час.

Главком говорил о вертолете, на котором Николай Гаврилов, возвращаясь из Антарктиды, подлетал к Огненной Земле. Машина шла над проливом Дрейка. (Ох уж эти проливы!)

Скорость вертолета 20 километров в час – в самом деле что-то невероятное. Многотонный Ми-8 не жаворонок, который парит на месте. Неласково встретила машины Гаврилова Южная Америка. Ветер силой 140 километров в час (38,8 метра в секунду) непривязанного человека просто уносит. Победная же песня такая. Впервые в истории вертолеты Ми-8 (вертолеты Гаврилова) побывали на Южном полюсе. Мощную антарктическую экспедицию возглавил директор ФСБ России Николай Патрушев. После этого полета в своих выступлениях я стал называть Гаврилова современным Чкаловым. Геройство Николая Федоровича, с моей точки зрения, беспримерно. Кстати, именно во время этой экспедиции фотограф Сергей Хворостов сделал снимок: Гаврилов благодарит свой вертолет (стр. 20–21).

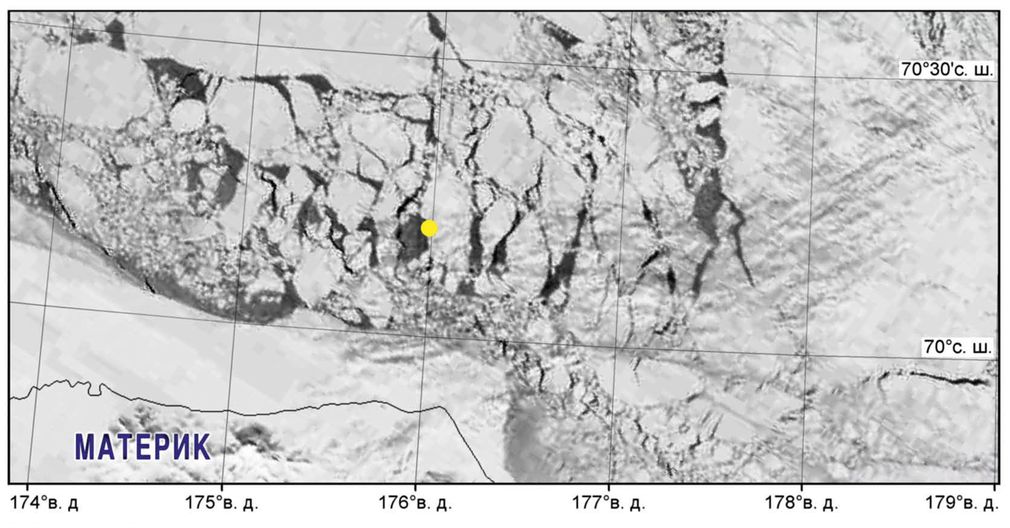

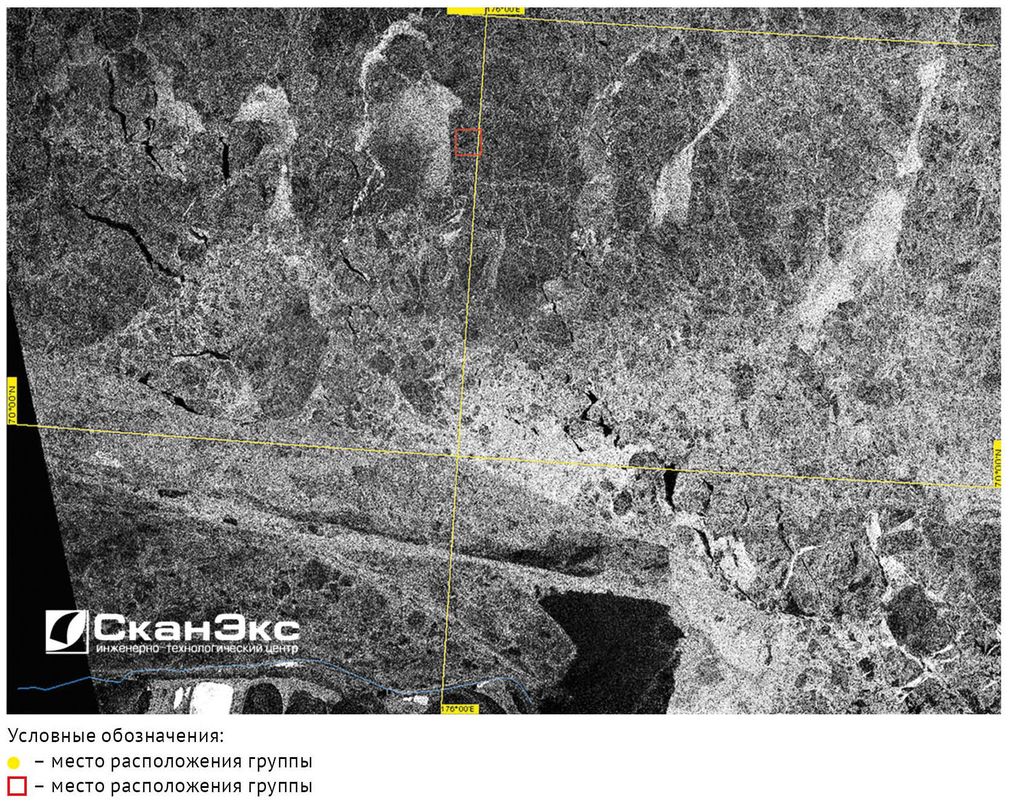

Что касается Матвея Шпаро и Бориса Смолина, они оправдали все надежды, пересекли коварный пролив, помощь дежурного вертолета не потребовалась. Уверенность все обрели. Я же, кроме прочего, остался очень доволен взаимодействием с удивительным инженерно-технологическим центром «СканЭкс». День за днем мы получали из этой превосходной компании спутниковые снимки льдов, которые были под ногами Матвея и Бориса. Эти космические карты-картины по электронной почте я отправлял командиру дежурного вертолета, но главное – каждый вечер Матвей и я, держа в руках телефонные трубки, погружались в размышления. Матвей сообщал о льдах, которые окружали его и Бориса в течение дня, я распространялся о льдах, которые видел на спутниковом снимке. Удивительно, насколько хорошо нам удавалось понять друг друга.

Матвей Шпаро и Борис Смолин с экипажем вертолета Ми-8

Оптический и радарный снимки пролива Лонга 10 апреля 2007 г.

1. Оптический

2. Радарный

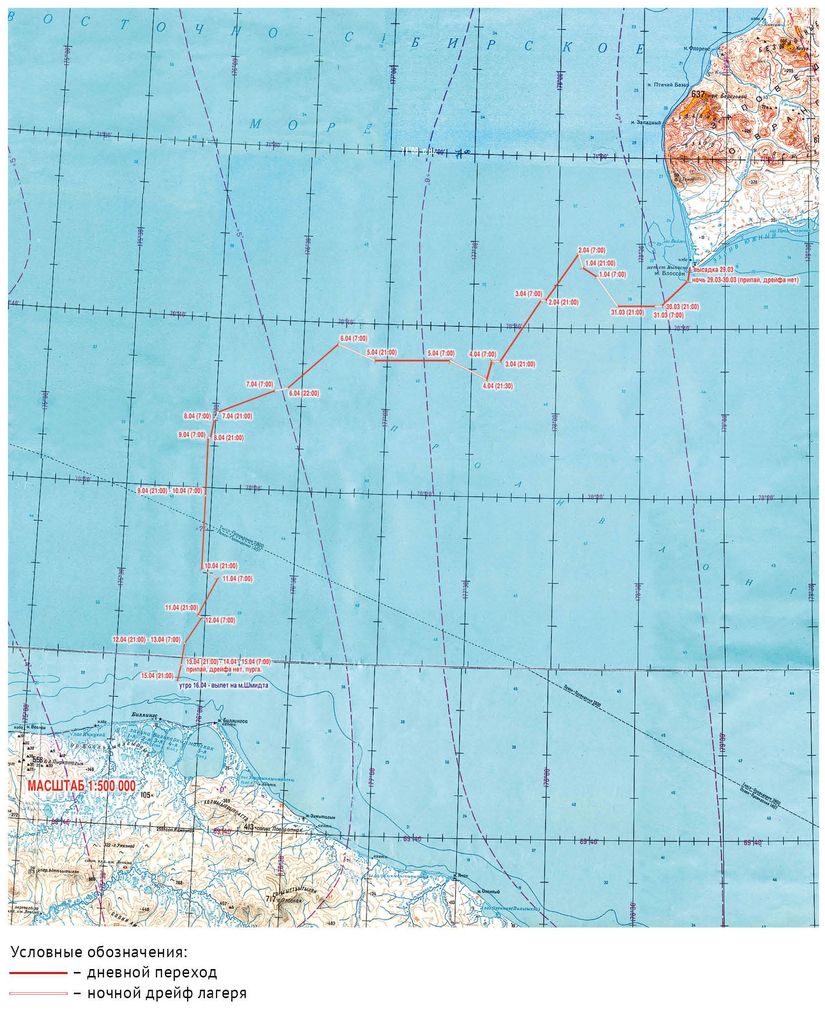

Схема движения во время тренировки в проливе Лонга, 2007 г.

Борис Смолин переплывает полынью в специальном гидрокостюме

Торосы – одно из основных препятствий для полярных путешественников

Борис Смолин

Глава 6. Рациональный выбор

Новые действующие лица нашей повести – Росгидромет, его Гидрометцентр и ведущий сотрудник центра Ирина Думанская. К заместителю руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии Александру Васильевичу Фролову мы обратились с просьбами. Но лучше, для полноты картины, привести наше письмо.

В связи с проведением лыжного перехода от берегов России к Северному полюсу в зимний период (полярной ночью) просим снабжать нас во время перехода следующей ледовой информацией:

1) фактические данные (спутниковые снимки);

2) расчетные данные – прогноз дрейфа, разрывов льда и зон сжатия.

Вместе со специалистами мы хотели найти способ передачи этих данных в Москву в штаб экспедиции и, возможно, непосредственно участникам экспедиции – на маршрут.

Также просим специалистов предоставить нам сравнительные ледовые данные для двух возможных маршрутов к Северному полюсу – от мыса Арктического, северной точки архипелага Северная Земля, и от острова Генриетты в архипелаге Де-Лонга:

а) ледовая обстановка в декабре возле мыса Арктического и острова Генриетты;

б) усредненные ледовые данные в декабре, январе, феврале на соответствующих маршрутах к Северному полюсу (направление и скорость дрейфа, количество разводьев, заторошенность льда).

Когда ты идешь по дрейфующим льдам от точки А к точке Б, то важно знать не только расстояние между ними, но и насколько разрушен лед на этом участке, а также как лед дрейфует: от А к Б, или от Б к А, или, может быть, под неким углом к прямой, соединяющей точки.

Поэтому, например, остров Рудольфа в архипелаге Земля Франца-Иосифа – самая близкая к Северному полюсу точка русской земли – для старта лыжной экспедиции к полюсу не годится, дрейф на этом отрезке всегда будет боковым, возможно, встречным, и к тому же на маршруте полно открытой воды. Явно выгоднее идти с востока, от архипелага Де-Лонга, хотя расстояние почти удваивается: дрейф попутный и льды более сплоченные. Правда, есть еще средний вариант, который можно назвать «золотым», – от мыса Арктического…

В 1979 году после долгих размышлений и расчетов мы выбрали самый длинный путь от острова Генриетты, однако post factum своим решением остались недовольны. Теоретические предсказания попутного дрейфа оправдались не полностью, и в 1988 году отправная точка советско-канадской экспедиции не обсуждалась – мыс Арктический.

Теперь все новое: старт не весной – зимой, и вновь нас посетили сомнения. Этим и объясняется упоминание острова Генриетты в письме Фролову. Однако надежда увидеть скалистый остров в архипелаге Де-Лонга просуществовала недолго. В лаборатории Думанской все аргументы за и против были видны на экранах. Красочные карты ледовой обстановки в восточном секторе Арктики за несколько последних зим говорили, что возле острова Генриетты подходящего льда вообще нет.

Итак, начало пути – мыс Арктический. Время старта, как мы уже знаем, – декабрь. Остался насущный больной вопрос – выбор дня старта. В этот день (в эти дни) должен дуть подходящий ветер – СЕВЕРНЫЙ, очень желательно сильный, обжигающий, обмораживающий, сумасшедший – назовите его как угодно, но именно северный, встречный для людей, идущих на север. Его называют прижимным, ибо он подгоняет и прижимает льды к берегу, закрывая пространства открытой воды.

Категорически неприемлемы ветра южных румбов – отжимные. Они ломают лед возле земли (припай) и уносят его обломки вместе с дрейфующими льдами в черные дали. В том же случае, если припай уцелеет, дрейфующие льды все равно исчезают, и севернее припая открывается заприпайная полынья шириной 10–40 километров – препятствие, труднопреодолимое для лыжников.

На мысе Арктическом я был восемь раз. Впервые – в середине марта 1981 года, во время тренировочных сборов полярной экспедиции «Комсомольской правды». Мороз стоял жгучий, – 35°, но, забравшись на торосы у берега, на севере до горизонта мы увидели черную открытую воду, вызывавшую, если честно сказать, на этом диком морозе ужас.

3 марта 1988 года с мыса Арктического мы начали движение в Канаду, и ни малейшего намека на воду не было.

В 1990 году, в последних числах февраля, на леднике, сползающем с холма острова Большевик в Карское море (а это и есть мыс Арктический), я провожал в путь к Северному полюсу двух англичан – сэра Рэналфа Файннеса и доктора Майка Страуда. Могучие парни шли с непомерным грузом – они надеялись дойти до полюса без поддержки с воздуха. Начав от земли, несколько метров они балансировали на серых прожилках твердого льда, будто вмонтированного в черный нилас (лед толщиной несколько сантиметров). Успешно. Дальше лежали распрекрасные ровные белые льды. Разведка на вертолете не сулила моим друзьям на ближайшее время никаких водных преград.

Майк Страуд (слева) и сэр Рэналф Файннес

Через несколько дней после их старта ветер сменился, подул с юга, и твердый путь на север закрылся – у мыса Арктического плескалась вода. Советская экспедиция шла следом за англичанами, и, чтобы стартовать, команда двинулась по берегу острова Большевик на восток, потом на юг и, сойдя на лед, взяла курс вовсе не на север, как хотелось, а на восток.

11 марта 1992 года с мыса Арктического отправились в дорогу три норвежских парня. Борьба с водой на старте стоила им дорого. Они потеряли друг друга, вертолет через день собрал их и перенес вперед на 15 километров, оставив позади открытую воду, нилас и болото снежных обломков.

А вот японцу Мицюре Обе везло четыре года подряд, раз за разом. Видимо, день старта был выбран удачно – он начинал движение на север 23 февраля. В 1993–1996 годах, ежегодно, в один и тот же день и в один и тот же час – в полдень. Солнца 23 февраля над мысом Арктическим еще нет, но небо светлое, и льды, а точнее, как уже понимает читатель, ветры, неизменно были благосклонны к настойчивому человеку.

Мицюра Оба

Из этой личной статистики легко сделать выводы. В конце февраля – начале марта ветры дуют с севера, ближе к середине марта их направление меняется на противоположное. Но о декабре и январе на мысе Арктическом мы знали только одно: 22 января 2006 года Оусланду и Хорну не повезло точно так же, как не повезло советским людям и норвежцам в марте. Оусланд и Хорн ушли не на север, а на восток, и не с мыса Арктического, а от береговой точки, восточнее и южнее. В разгар зимы им пришлось самым отчаянным образом сражаться с водой.

2 октября 2007 года Думанская прислала в Клуб замечательный документ: «Метеорологические и ледовые условия в период с первой декады ноября по вторую декаду декабря к северу, северо-западу и северо-востоку от мыса Арктического за последние 10 лет».

Это было то, чего мы ждали; точное, удивительное попадание в цель.

В первой декаде декабря картина выглядела удручающей: 6 раз из 10 господствовали южные ветра. В четыре же счастливых года, когда задували все-таки северные ветры, их повторяемость была ничтожной – в среднем 11 %.

Во второй декаде декабря дело обстояло лучше. Из 10 лет 8 были подходящими, и средняя повторяемость прижимных ветров составляла уже 21 %, а в некоторые годы даже 50 %, то есть каждый второй день дул благоприятный северный ветер.

Мы определились – стартуем во второй декаде декабря, и новость тотчас была сообщена Гаврилову.

Некоторые наши просьбы Росгидромет выполнить не смог. Спутниковых снимков льда в декабре не было. Точнее, так. Существовали снимки оптические, но в ночное время льды на них не разглядишь. Нужны снимки с радарных спутников. Для них ни облака, ни темнота не преграда. Выручить мог центр «СканЭкс», с которым мы рука об руку пересекли пролив Лонга. Тогда, в марте 2007 года, над головами Матвея и Бориса почти все время висели облака, и оптические спутниковые снимки помочь нам не могли. На картах же с канадского радарного спутника RADARSAT-1, которые нам присылали сотрудники «СканЭкса», все было видно: и постоянное смещение льдов, и тревожные черно-белые ансамбли воды и льда – каналы, поля молодого льда, валы торосов. Разве что палатку Матвея и Бориса мы не находили на этих снимках, но, будь она больше в несколько раз, мы увидели бы и ее.

Глава 7. Центр «СканЭкс»

Знакомство с инженерно-технологическим центром «СканЭкс» было еще одним везением… Хорошо помню, как, изучив пять сайтов этой компании, я нашел: «Сервис по оперативному предоставлению данных… для решения разнообразных задач по регулярному мониторингу природных явлений (контроль ледовой обстановки, наблюдение динамики снежного покрова, мониторинг лесных пожаров, наводнений и т. п.)».

Нам нужен был «контроль ледовой обстановки». В офисе компании на втором этаже старого московского дома на улице Россолимо, в комнате с открытым окном и цветами на столе, я познакомился с учредителями «лидирующей на рынке российской фирмы, предоставляющей полный комплекс услуг, от приема до тематической обработки изображений Земли из космоса».

Он – генеральный директор, Владимир Гершензон. Она – технический директор, эксперт в области технологий спутниковой съемки, Ольга Гершензон. Муж и жена.

Многое располагало: он – выпускник Физтеха, она окончила географический факультет МГУ, три года работала на метеостанции МГУ. У обоих по полсотни научных работ, Владимир – кандидат физико-математических наук, они – члены всяких замечательных обществ и редколлегий. Не буду надоедать читателю подробностями, но об одном начинании Ольги все-таки скажу. Она основала некоммерческое партнерство «Прозрачный мир», которое использовало изображение Земли из космоса в научных и природных исследованиях, образовании и туризме. Интересно это многим. Экологи видят загрязнение Ангары; сотрудники МЧС – лесные пожары; пограничники – браконьерские суда в российских территориальных водах. И так далее, перечень длинный. И какое отличное название – «Прозрачный мир».

Интересно было разговаривать с Владимиром и Ольгой. Они тотчас объявили, что в Северном Ледовитом океане полярной ночью мы – стопроцентные потребители их услуг. Именно их, ибо 15 января 2007 года (за два месяца до пролива Лонга) компания MDA Geospatial Services Inc. и космическое агентство Канады CSA сертифицировали российскую станцию приема «УниСкан», изготовленную и установленную центром «СканЭкс» специально для приема данных радарного канадского спутника RADARSAT-1. Так что без проблем можно принимать канадские радарные снимки.

Для полноты картины скажу, что в 2007 году на подходящей орбите был еще один радарный спутник, принадлежащий Европейскому космическому агентству. С милым французом, который обосновался в московском офисе ЕКА (любопытно, что я был хорошо знаком с этим господином и раньше), мы провели переговоры, но тотчас стало понятно, что с государственной структурой, а точнее даже с межгосударственной, дело с места быстро не сдвинешь. Слава богу, что бизнес семьи Гершензон был частным.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.