Полная версия

Из Сибири. Остров Сахалин

А. Чехов

Из Сибири. Остров Сахалин

Издание 2-е, исправленное

© Симаков В. С., предисловие, 2024

© ООО «Паулсен», макет, 2024

* * *

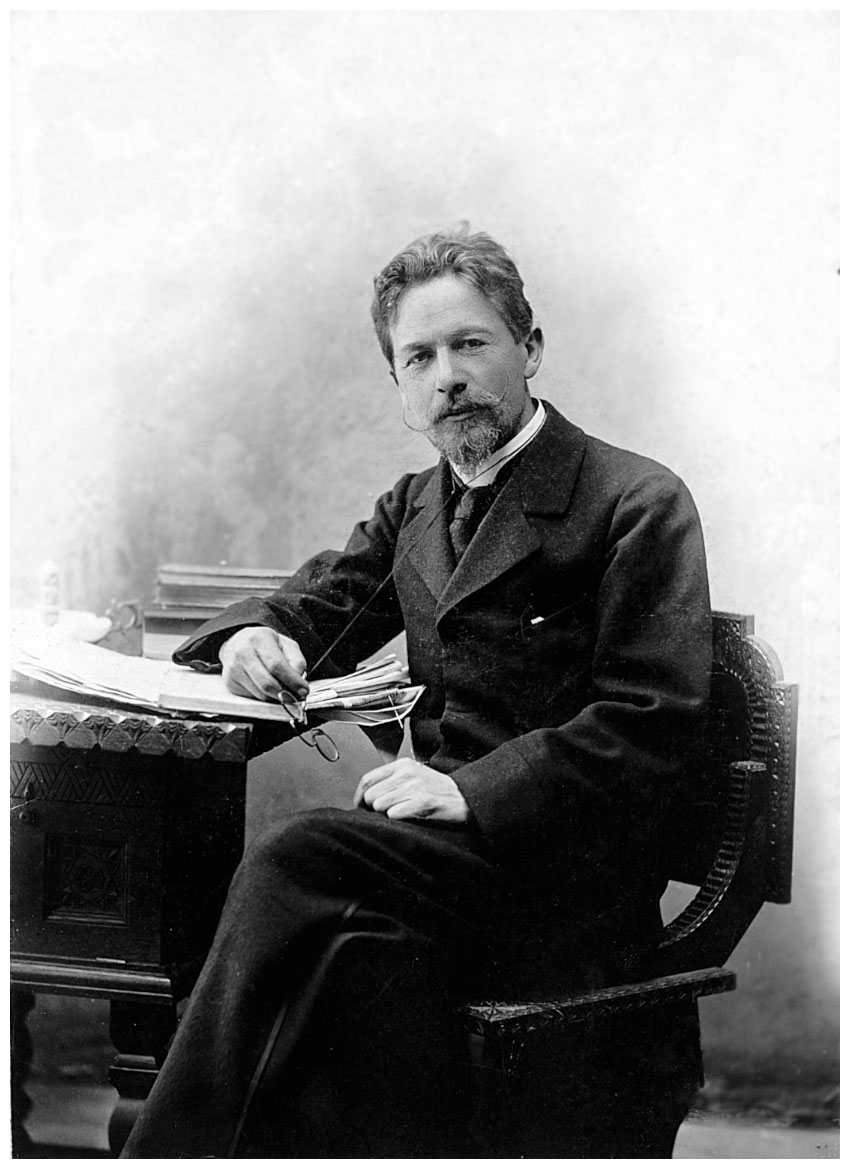

А. П. Чехов перед путешествием на Сахалин. 1889 г.

Предисловие

1

В этой книге представлены два произведения Антона Павловича Чехова – «Из Сибири» (1890) и «Остров Сахалин» (1893–1894) и его письма, относящиеся ко времени большого путешествия автора в 1890 г.

«Из Сибири» – написанные по горячим следам очерки о трудном пути писателя от Тюмени до Красноярска. Это лишь часть путешествия, конечной точкой которого был остров Сахалин. Вторая книга – итог большой работы Чехова: подробное, всестороннее описание быта Сахалина, где содержались и работали тысячи каторжан. Чехов посетил его летом 1890 г. и работал над книгой в течение еще трех лет.

Это поездку Чехов совершил, будучи уже известным писателем. Прошли те годы, когда он воспринимался прежде всего как мастер короткого юмористического рассказа. К концу 1880-х годов публика узнала другого Чехова – автора неторопливой повести «Степь», экзистенциальной «Скучной истории», первых больших пьес.

В «Острове Сахалин» автор сознательно отказывается от беллетристических приемов, превращается в исследователя-очеркиста, поражая читателя скупой документальной манерой повествования.

Вместе с тем для Чехова эта поездка и последующая за ней книга стали важным этапом его творческого пути. Спустя несколько лет, в Ялте, кто-то спросил у писателя, почему Сахалин так мало отразился в его творчестве: только большая книга, да еще один рассказ в придачу – «Гусев» (1890). По воспоминаниям начальницы ялтинской женской гимназии В. К. Харкеевич, «Чехов ответил на это какой-то шуткой, потом встал и долго задумчиво шагал взад и вперед по столовой. Совсем неожиданно, не обращаясь ни к кому, сказал: „А ведь кажется – все просахалинено“»[1].

2

Идея поездки на Сахалин – следствие сразу несколько событий и процессов, происходивших как в жизни писателя, так и в окружающей его обстановке.

«Изгнание бесов» – так называется глава о месяцах перед путешествием (октябрь – декабрь 1889 г.), в книге о жизни Антона Чехова, написанной британцем Дональдом Рейфилдом[2]. Запутанная личная жизнь; переживания из-за смерти старшего брата – художника Николая Чехова (он умер летом того же года); неудача с пьесой «Леший» – первой, пока еще несовершенной редакцией будущего гениального «Дяди Вани»; проблемы со здоровьем (Чехов пока не знает свой диагноз, однако жалуется в письмах на общее недомогание); раздражение на литературных критиков (в одной из статей его только что обозвали «жрецом беспринципного писания»); общее недовольство собой и своей славой модного литератора, которая всегда вызывала у него отторжение.

Опубликованная осенью 1889 г. повесть «Скучная история» показала читающей публике нового Чехова – рефлексирующего, печального, ищущего вместе со своим героем ответы на сложнейшие вопросы бытия; ответы, которых нет и быть не может. Это история разочаровавшегося в жизни профессора-медика, умирающего рядом с дорогими, но, по сути, чужими ему людьми.

В последние дни 1889 г. автор «Скучной истории» пишет Алексею Суворину: «Современные лучшие писатели, которых я люблю, служат злу, так как разрушают… В России они помогают дьяволу размножать слизняков и мокриц, которых мы называем интеллигентами. Вялая, апатичная, лениво философствующая, холодная интеллигенция, которая никак не может придумать для себя приличного образца для кредитных бумажек, которая не патриотична, уныла, бесцветна… которая брюзжит и охотно отрицает все, так как для ленивого мозга легче отрицать, чем утверждать; которая не женится и отказывается воспитывать детей и т. д. Вялая душа, вялые мышцы, отсутствие движений, неустойчивость в мыслях – и все это в силу того, что жизнь не имеет смысла… Где вырождение и апатия, там… падение искусств, равнодушие к науке, там несправедливость во всей своей форме».

Неделей раньше он писал тому же корреспонденту следующее: «…Очерков, фельетонов, глупостей, водевилей, скучных историй, многое множество ошибок и несообразностей, пуды исписанной бумаги, академическая премия, житие Потемкина [так Чехов называет себя самого. – В. С.] – и при всем том нет ни одной строчки, которая в моих глазах имела бы серьезное литературное значение. Была масса форсированной работы, но не было ни одной минуты серьезного труда… Мне страстно хочется спрятаться куда-нибудь лет на пять и занять себя кропотливым, серьезным трудом. Мне надо учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда; мне надо писать добросовестно, с чувством, с толком, писать не по пяти листов в месяц, а один лист в пять месяцев. Надо уйти из дому, надо начать жить за 700−900 р. в год, а не за 3−4 тысячи, как теперь, надо на многое наплевать, но хохлацкой лени во мне больше, чем смелости… В январе мне стукнет 30 лет. Подлость. А настроение у меня такое, будто мне 22 года»[3].

Мысль о путешествии на Сахалин – придуманное Чеховым противоядие. Разочарование в литературе и собственном творчестве заставляет его искать разумное применение собственным силам.

О Сибири Чехову много рассказывала Клеопатра Каратыгина – одна из женщин, игравших некоторую роль в его жизни. Ее, а также сестру и сразу нескольких своих поклонниц Чехов усаживает за конспектирование нужных ему материалов в библиотеке Румянцевского музея: статей, книг, газетных корреспонденций по истории зарубежной и русской тюрьмы и ссылки, а также географии, этнографии, юриспруденции. Сам он то и дело погружается в изучение атласов и карт. Некоторые фрагменты своей будущей книги о Сахалине Чехов написал еще до поездки: в их основу легли конспекты уже изученных материалов. Попутно он наносит визиты нужным людям, стараясь договориться о полном доступе во все тюрьмы Сибири.

Алексей Суворин не одобряет идеи Чехова: тот интересен и нужен ему как беллетрист, а не исследователь. Вот отповедь, посланная ему Чеховым 9 марта 1890 г.: «Я хочу написать хоть 100–200 страниц и этим немножко заплатить своей медицине, перед которой я, как Вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата: читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. ‹…› Вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно? Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов. После Австралии в прошлом и Кайены Сахалин – это единственное место, где можно изучать колонизацию из преступников; им заинтересована вся Европа, а нам он не нужен? Не дальше как 25–30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что бог дурно создал человека. Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный. Работавшие около него и на нем решали страшные, ответственные задачи и теперь решают. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку, а моряки и тюрьмоведы должны глядеть, в частности, на Сахалин, как военные на Севастополь. Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски; мы гоняли людей по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражали сифилисом, развращали, размножали преступников… ‹…› Нет, уверяю Вас, Сахалин нужен и интересен, и нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками»[4].

Планы Антона Чехова быстро стали известны – да он их и не скрывал. В журналистской и артистической богеме одни поддерживали идею писателя (теперь он никакой не «жрец беспринципного писания»!), другие – откровенно потешались над нею. Критик Николай Буренин, никогда не стеснявшийся в выражениях, насмехался в эпиграмме:

Талантливый писатель Чехов,На остров Сахалин уехав,Бродя меж скал,Там вдохновения искал.Но, не найдя там вдохновенья,Свое ускорил возвращенье.Простая басни сей мораль:Для вдохновения не нужно ездить вдаль[5].Чехов никого не слушал, то есть слышал, но делал, как считал нужным. 15 апреля 1890 г. он писал Суворину: «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну, хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли, которая у меня непременно будет в дороге. Так как, если говорить о документах, я вооружен одним только паспортом и ничем другим, то возможны неприятные столкновения с предержащими властями, но это беда преходящая. Если мне чего-нибудь не покажут, то я просто напишу в своей книге, что мне не показали – и баста, а волноваться не буду. В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что все, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре; она заплатит мои долги». И дальше шуточки: «Купил себе полушубок, офицерское непромокаемое пальто из кожи, большие сапоги и большой ножик для резания колбасы и охоты на тигров. Вооружен с головы до ног»[6].

21 апреля 1890 г. Чехов сел на ярославский поезд, чтобы на конечной станции пересесть на пароход. Некоторую часть пути с ним ехали знакомые; лишь в Костроме он наконец остался один.

3

Путь, который Чехов для себя придумал, таков: по Волге и Каме на пароходах до Перми, затем поездом на Екатеринбург и Тюмень, затем до Томска по Туре, Тоболу, Иртышу, Оби, Томи…

Путь из Москвы до Сахалина занял почти три месяца. В Екатеринбурге у Чехова случилось кровохарканье, но это его не остановило. Первоначально Чехов планировал пересесть на повозку в Томске, на ней через Красноярск и Иркутск добраться до Сретенска в Забайкалье, а там снова пересесть на пароход.

Однако с реками не получилось: на них еще стоял лед, пароходы от Тюмени не ходили. Чехов купил в Тюмени повозку и преодолел на ней до Сретенска четыре с половиной тысячи километров.

Что представлял собой его путь? Грунтовые дороги, очень часто – бездорожье, грязь, рытвины и ухабы. Для Чехова с его слабым здоровьем такая дорога была огромным испытанием. В пути дорожный его сундучок разбился, и вместо него пришлось купить мягкий кожаный чемодан. Проблемы с едой: хлеб, как он пишет, был очень хорош, а вот в качестве супа повсеместно ели жирную похлебку из плохо очищенной утки («невкусно, и смотреть тошно»).

В пути Чехову довелось пережить приключение, оставившее яркое и очень неприятное ощущение. Из его письма к писательнице Марии Киселевой: «Представьте себе ночь перед рассветом… Я еду на тарантасике и думаю, думаю… Вдруг вижу, навстречу во весь дух несется почтовая тройка; мой возница едва успевает свернуть вправо, тройка мчится мимо, и я усмотриваю в ней обратного ямщика… Вслед за ней несется другая тройка, тоже во весь дух; свернули мы вправо, она сворачивает влево; “сталкиваемся!” – мелькает у меня в голове… Одно мгновение и – раздается треск, лошади мешаются в черную массу, мой тарантас становится на дыбы, и я валюсь на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы… Вскакиваю и вижу – несется третья тройка… Должно быть, накануне за меня молилась мать. Если бы я спал или если бы третья тройка ехала тотчас же за второй, то я был бы изломан насмерть или изувечен. Оказалось, что передний ямщик погнал лошадей, а ямщики на второй и на третьей спали и нас не видели. После крушения глупейшее недоумение с обеих сторон, потом жестокая ругань… Сбруи разорваны, оглобли сломаны, дуги валяются на дороге… Ах, как ругаются ямщики!»[7].

И затем он добавляет невероятную, поистине чеховскую фразу: «Ночью, в этой ругающейся, буйной орде я чувствую такое круглое одиночество, какого раньше никогда не знал…» В репортаже, отправленном в газету «Новое время», этот фрагмент выглядит не так скупо: «Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать»[8].

Репортажи для «Нового времени» Чехов писал нерегулярно – от случая к случаю («на скорую руку, между двумя перепряжками лошадей», как отметил один из рецензентов). Он не обещал описать весь свой трудный путь: «Писания мои для газеты могут начаться не раньше Томска, ибо до Томска все уже заезжено, исписано и неинтересно»[9], – рассуждал он до поездки в одном из писем Суворину. Впрочем, в первых заметках путь по Тобольской губернии все же им описан. Последний очерк посвящен тайге, которая начинается за Енисеем. «Листков о Байкале, Забайкалье и Амуре» Чехов, хоть и обещал, но так и не послал. На амурских пароходах писать мешала тряска; на Сахалине уже было не до заметок – слишком много работы.

Репортажи выходили в «Новом времени» под общим названием «Из Сибири». Чехов не только описывает свои злоключения в пути, но и затрагивает в них (пусть и не очень систематически) серьезные вопросы общегосударственного значения: причины переселенческого движения, положение каторжан и переселенцев, влияние природных условий на жизнь местного населения, жуткие дороги, произвол и развращенность местных властей. На многочисленных остановках Чехов много разговаривает. Он отмечает, что темы постоянно повторяются: собеседники ругают местное начальство, почту, телеграф, дорогу. «Все подобные разговоры отдаются эхом в душе, как крики зловещей птицы»[10].

Очерки Чехова вызвали живой интерес («Какое тут превосходное было письмо А. Чехова из Сибири!» – пишет Илья Репин критику Владимиру Стасову[11]). Была и критика – преимущественно в местной сибирской периодике. Чехова упрекали, например, в том, что на Сибирь он смотрит все-таки как турист. Отдельное неприятие (в целом справедливое) вызвал фрагмент про сибирячек: по Чехову, женщина в Сибири «скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна», а еще (автор цитирует пошлую шутку какого-то старожила) «жестка на ощупь»[12].

Современного читателя может удивить, что Чехов разводит понятия «Сибирь» и «Россия». Вот, например, авторская речь: «Едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея»[13]. Или диалог, записанный где-то недалеко от Томска:

– Вы из России? – спрашивает он меня.

– Из России.

– Ни разу не был. У нас тут, кто в Томск съездил, тот уж и нос дерет, словно весь свет объездил[14].

Для Чехова и его современников Сибирь начинается от Уральских гор и простирается вплоть до Сахалина. Россия же – то, что западнее Урала. Сибирь и Россия мало схожи друг с другом. Виной тому – плохая связь: корреспонденция, периодика и книги из России приходят в Сибирь с огромным опозданием, местные жители живут будто в другой реальности, в другом времени.

Циклу очерков «Из Сибири» Чехов особого значения не придавал: позже он, например, отказался включать их в собрание своих сочинений (хоть поначалу и предполагал, что после некоторой доработки это возможно). Сейчас «Из Сибири» воспринимается прежде всего как повествование о сложном пути писателя к своей главной цели и как свидетельство его неравнодушного, пытливого взгляда на окружающую действительность.

4

Продав в Иркутске повозку и написав несколько писем, Чехов отправился в Сретенск, где пересел на пароход, потом в Благовещенске – на другой, а в Николаевске – на третий. Наконец 11 июля он ступил на сахалинскую землю в Александровске, где находилась тюремная администрация Центрального Сахалина.

То, что писатель так упорно изучал до поездки, пригодилось только в качестве статистических данных. Сахалин надо было увидеть. Чехова встретила промозглая земля с бесконечными дождями, туманами и комарами. Местное население – гиляки и айны – влачили довольно жалкое существование (с точки зрения человека, приехавшего из цивилизованной части империи), а после колонизации Сахалина Россией их число стремительно уменьшалось. Между тем единственное употребление, которое придумали для Сахалина в России, – место для каторги. Остров стал одним из самых страшных каторжных мест в стране.

На Сахалине Чехов посещал тюрьмы, подробно изучал их техническое и санитарное состояние, встречался и беседовал со множеством людей, узнавал истории их жизни, причины ссылки.

Чехову, например, довелось беседовать с легендарной авантюристкой Софией Блювштейн – Сонькой Золотой Ручкой. От ее былой харизмы и обаяния не осталось и следа: перед писателем предстала женщина, измученная регулярными побоями, закованная в кандалы: «глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков».

Как пишет Д. Рейфилд, Чехов на какое-то время «был единственным русским человеком на острове, не имевшим никакого отношения к тюремному миру. Его сострадание зашло так далеко, что из своих скудных средств он купил одному из ссыльных теленка. Все отзывались на его сочувствие – и психопаты-убийцы, и садисты-тюремщики»[15].

Вопреки запрету местной администрации общаться с политическими заключенными, писатель встречался и с ссыльнокаторжными – государственными преступниками, и с административно ссыльными, состоящими под надзором полиции.

По просьбе Чехова в местной типографии напечатали 10 тысяч экземпляров анкет. Заполнив каждую от руки, он провел полную перепись населения Сахалина: вписывал имя, адрес, возраст, место рождения, вероисповедание, занятие на Сахалине, образование, семейное положение, болезни, средства к существованию. Его стараниями в рекордные сроки – за три месяца – было собрано огромное количество документального материала о труде, быте сахалинских каторжников и местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем произволе.

Чехов перемещался по острову, часто пешком, от селения к селению, от угольных рудников к больницам, от тюрем к местам жительства коренного населения. Он видел очень многое: жизнь в тюремных камерах, наказание плетьми, прикованных к тачкам и поэтому лишенных подвижности заключенных. Узнал о многочисленных фактах использования дармовой рабочей силы тюремным начальством, про сожительство служащих с каторжанками, про отсутствие необходимых медикаментов в больницах и учебников в школах (Чехов мгновенно реагирует и запрашивает книги с материка). Лишь смертную казнь, не увиденную им, он позже опишет с чужих слов. Официально в России смертная казнь для убийц была отменена, на Сахалине же их по-прежнему отправляли на виселицу.

«В итоге я расстроил себе нервы и дал себе слово больше на Сахалин не ездить»[16], – Чехов в письме Суворину почти шутит. Почти – потому что на самом деле он очень серьезен.

5

Возвращался Чехов с Сахалина морским путем, на пароходе, через Владивосток, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Суэцкий канал, Константинополь и Одессу. Эта часть его путешествия отражена в немногочисленных письмах, посланных уже после возвращения в Москву. В них есть немало сочных (да и пикантных) подробностей. «Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне»[17], – пишет Чехов И. Л. Леонтьеву (Щеглову) в декабре 1890 г.

Родные встречали Чехова в декабре 1890 г. в Туле. С Цейлона он привез несколько мангустов. Впрочем, один из них оказался пальмовой кошкой. Ее писателю продали под видом самки мангуста: торговец убедительно рассказывал, что между мангустами и мангустихами есть большая внешняя разница. Чехов поверил, поскольку, конечно, не знал, как должна выглядеть настоящая самка животного. Какое-то время мангусты жили у Чехова и его родных; хлопот с ними было много, и через какое-то время писатель от них избавился (как минимум одного он, например, подарил зоологическому саду).

Поездка на Сахалин сильно сказалась на общем состоянии Чехова – и физическом, и моральном. В 1890 г. он написал рассказ «Гусев» – единственное отражение сахалинской реальности в художественном творчестве писателя. В 1891 г. Чехов почти не пишет. Несколько месяцев он путешествует по Европе: Вена – Венеция – Рим – Неаполь – Ницца – Париж. Впрочем, ни Франция, ни Италия не отодвинули живых – и ужасных – впечатлений от Сахалина. Поездка на остров отличалась от европейского вояжа: это был не праздный туризм, но труд с конкретной целью и четко поставленными задачами.

Вот что пишет о книге Чехова Анатолий Приставкин в небольшом очерке «Творческая командировка лекаря Чехова»: «Два года после возвращения с Сахалина Чехов не мог написать ни строчки, настолько сильным было потрясение от увиденного. А когда опубликовал свои заметки, раздалась, как это бывает в России, критика, где писателя упрекали в уходе от жизни и даже в том, что исписался. А какая-то группка тогдашних “патриотов” прислала с Сахалина опровержение… Увы, все актуально, и все узнаваемо…»[18].

Вновь продуктивной творческая жизнь Чехова станет только с 1892 г. – однако автором коротких, быстро написанных юмористических рассказов он уже больше никогда не будет. После Сахалина перед нами – новый Чехов, печальный и мудрый, «просахалиненный», продолжающий найденное в «Скучной истории» – с героями, задающими мучительные вопросы, ищущими ответы и не находящими их.

Параллельно в жизнь Чехова входит благотворительность. В Мелихове, Таганроге, Ялте он жертвует деньги на строительство школ, закупает книги для библиотек, безвозмездно лечит больных, организует сбор средств в помощь голодающих, хлопочет о сооружении то почтовой станции (в Лопасне), то сельской колокольни (неподалеку), то памятника Петру Первому (в Таганроге), то биологической станции (в Ялте). Он все время старается быть полезным для общества: быть просто популярным беллетристом ему неприятно.

6

Часть книги «Остров Сахалин», касающаяся географических и статистических данных, была написана еще до путешествия. Над остальным текстом Чехов работал несколько лет после возвращения.

Вначале Чехов собирался напечатать всю книгу целиком и отказывался от публикации отдельных глав или просто заметок о Сахалине, но в 1892 г. все-таки решил поместить главу книги «Беглые на Сахалине» в сборнике «Помощь голодающим» (его имя в этом томе стояло рядом с именами В. Короленко, Д. Мамина-Сибиряка, Д. Мережковского, В. Соловьева, Л. Толстого). Полный текст книги был опубликован в нескольких номерах журнала «Русская мысль» в 1893–1894 гг., отдельным изданием – в 1895 г.

«Остров Сахалин» делится на две части. Главы I–XIV построены как путевые очерки, посвященные сначала Северному, а потом Южному Сахалину. Главы XV–XXIII – очерки проблемные, описывающие отдельные стороны сахалинского образа жизни.

Еще до путешествия Чехов понял, что будет писать книгу научно-публицистического характера. Он упоминает два выдающихся очерковых произведения, близких к его книге по идейному замыслу и тематике, – «Записки из Мертвого дома» Ф. Достоевского и «Сибирь и каторга» С. Максимова.

Чехов не раз называл Сахалин адом. «Все в дыму, как в аду» – такая фраза осталась в одной из первых глав его книги. В черновиках «ада» было больше. Стремясь к большей объективности, Чехов намеренно убирал это слово из окончательного текста.

В «Острове Сахалине» Чехов будто намеренно отказывается от своего, «чеховского», стиля. Язык его точен, деловит, сух, скуп даже по чеховским меркам. Впечатления от общения с жителями Сахалина были так сильны, что для поэтических описаний местной природы почти не нашлось места.

Это не значит, что Чехов-писатель в этом тексте совсем не виден: тут и там мелькают невероятные по выразительности образы и персонажи, схваченные внимательным взглядом автора. Приведем только две цитаты.

«Вечером с работ возвращается муж-каторжный; он хочет есть и спать, а жена начинает плакать и причитывать: “Погубил ты нас, проклятый! Пропала моя головушка, пропали дети!” – “Ну, завыла!” – проворчит на печке солдат. Уже все позаснули, дети переплакали и тоже угомонились давно, а баба все не спит, думает и слушает, как ревет море; теперь уж ее мучает тоска: жалко мужа, обидно на себя, что не удержалась и попрекнула его. А на другой день опять та же история»[19].

«По дороге встречаются бабы, которые укрылись от дождя большими листьями лопуха, как косынками, и оттого похожи на зеленых жуков»[20].

«Остров Сахалин» – это не только правдивый рассказ о каторжных работах, кандалах, карцерах, побегах, розгах и виселице. Еще важнее авторское исследование того, как уродует каторга человека, не важно, кем он является – узником, или надзирателем, или даже живущим по соседству местным жителем.