Полная версия

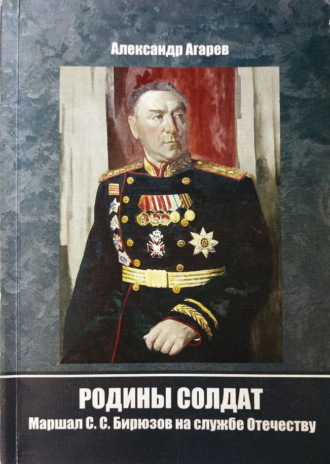

Родины солдат. Маршал С. С. Бирюзов на службе отечеству

Неудивительно, что Сергей Бирюзов принимает решение уехать из родного Скопина на заготовку дров в дальние края – на суровый Урал. Почему за дровами на Урал? Да потому, что безлесный Скопинский уезд особенно остро страдал от недостатка леса. Извели его сначала, раздав помещикам земли Ряжско-Рановской засечной черты, ввиду потери ее актуальности в защите рубежей России, затем вырубили все возможное из крестьянских дач при строительстве конных заводов, когда подьячие выискивали каждую жердь для строительства скопинских конюшен. Активно использовался лес при строительстве железных дорог, а через Скопинский уезд, как известно, проходит сразу две железные дороги – Сызрано-Вяземская и Рязано-Уральская. Последние крупные лесные массивы вырублены на территории Скопинского уезда в конце XIX века.

В первые годы революции лес остро требовался не только для отопления и ремонта жилья, но и для скопинских шахт и железнодорожного транспорта. Так что не случайно юный Сергей Бирюзов (ему нет еще и 14 лет) отправляется на лесозаготовки.

Как стало известно потом, путь на Урал был для него нелегким – пришлось валяться в тифозном бреду на промерзшей безвестной станции.12

Урал

«Через год трудился в железнодорожном комитете по заготовке дров/основной район работы был близ станции Ощепково Свердловской области/

В 1920 году вступил в ряды Ленинского комсомола, который стал для меня второй семьей, прекрасной школой общественной деятельности. Летом 1921 года комитет расформировали, ияв поисках работы отправился с группой товарищей на Северный Кавказ».13

Начало советского периода совпало с годами тяжелейшего топливного кризиса, охватившего всю страну. В борьбе с ним в 1919 году 7-й Всероссийский съезд Советов обязал местные Советы:

– привлечь к заготовке и вывозке дров все трудоспособное население;

– проводить трудовую повинность в городах и деревнях как для вырубки, так и для вывозки дров, обязав центральные и местные органы установить соответствующие нормы выработки для каждого рубщика и возчика.

Вот такие вопросы обсуждали тогда на всероссийском съезде. В 1919 же году все рабочие и служащие Страны Советов были переведены на положение мобилизованных. Милитаризация труда прежде всего охватила железнодорожный транспорт. А 17 марта 1919 года объявлены мобилизованными все рабочие Подмосковного угольного бассейна, в который входил и Скопин.

Следует отметить, что в этот период был принят Декрет Совета Народных Комиссаров «О заготовке дров и лесных материалов в 1920-21 операционном году», которым на Главный Лесной Комитет возлагалась обязанность заготовить в 1920-21 операционном году 25 миллионов куб. саж. древесины, в том числе до 18 миллионов куб. саж. дров.

Главный лесной комитет, в свою очередь, осуществлял лесозаготовительную программу через подчиненные ему органы: губернские и уездные лесные комитеты, а также через Железнодорожные лесозаготовительные комитеты.

При этом необходимо подчеркнуть, что рабочая сила для заготовки, вывозки и сплава древесины привлекалась в порядке трудовой повинности, а также и в добровольном порядке.

Именно такой Железнодорожный комитет и был создан на станции Ощепково Транссибирской железной дороги. Для осуществления заготовки дров предоставлялось 30-верстная полоса вдоль железной дороги.

Сегодня станция Ощепково стала частью города Пышма районного центра Свердловской области. Находится Ощепково на одинаковом расстояние от Екатеринбурга и Тюмени – примерно 160 км. Вокруг – могучая уральская тайга. Здесь и довелось заготавливать лес Сергею Бирюзову.

Работа была не из легких. Вот что рассказывает человек, работавший в те годы лесорубом на Урале: «Заготовку дров-коротья вели поперечными пилами, валка деревьев, обрубка и сбор сучьев, раскряжовка, расколка колуном при помощи колотушек и укладка дров в поленницы – вручную. Работали бригадами по четыре человека… Производительность труда при этом составляла до 20 складочных кубометров на человека в день. Дрова вывозились по зимним снежным дорогам на лошадях».14

Работал С. Бирюзов так, что на всю жизнь сохранил сноровку лесоруба. В своих военных мемуарах он писал:

«В юности я был мастером по этой части: около двух лет работал на заготовке дров, да и в школе имени ВЦИК с топором расставаться не приходилось…

Старая сноровка не подвела. Колун точно ударил по самой сердцевине смолистой плахи, и она со звоном развалилась на две ровные части.

Так начался мой первый день пребывания в штабе 2-й гвардейской армии».

Когда это еще будет – через двадцать с лишним лет, под Сталинградом. А пока подросток, прибавивший себе год, чтобы взяли на взрослую работу, рубил уральский лес в такой глуши, которую даже в этих местах зовут «дебри». Работал тяжело, отдыхал мало, думал о будущем – стал комсомольцем.

Станция Ощепково

Он мало вспоминал о своей комсомольской юности. Крупицы таких воспоминаний мне удалось обнаружить в мемуарах маршала:

«Когда стал комсомольцем, сразу же записался в атеистический кружок и хорошо помню, как мы, юнцы, выступали перед земляками в религиозные праздники, горячо доказывая, что «бога нет». Но улетела юность, и кончились наши баталии с богом и церковью».15

Обычной для того времени была комсомольская юность Сергея Бирюзова. А пока на Урале судьба приготовила ему очередное испытание. Комитет вскоре расформировали. Работы нет. Где заработать на хлеб насущный? Как быть? И снова дорога….

Коммуна

«Ставропольским комитетом комсомола сразу же был направлен на работу в коммуну N°l, в 40 км от Ставрополя. В коммуне был избран секретарем комсомольской организации».16

Обращает на себя внимание тот факт, что в Ставропольском крае первые коллективные артели появились только в 1920 году. Их было всего – 13: 6 коммун, 6 артелей и 1 ТОЗ.

1 марта 1921 года в Безопасном была организована первая сельскохозяйственная коммуна «Заря № 1». Председателем коммуны был избран Быков Федор Васильевич. Коммуна – высшая форма коллективной организации. В коммуне обобществлялись все средства производства. Доходы подсчитывались, выделялись средства для жизнедеятельности коммуны (семена, содержание живого инвентаря и т. д.), определялся прожиточный минимум (пропитание, одежда, предметы обихода) и отчисления в различные организации и фонды. Нормированный излишек поступал в продовольственные советские организации, ненормированный обменивался на необходимые деньги, продукты и изделия.

Сначала в коммуне было только 12 семей. Место расположения коммуны – хутор Эммануэлевский, в 10 км от села. Именно в эту коммуну секретарем комсомольской организации ставропольский комсомол послал 17-летнего Сергея Бирюзова, значит, рассчитывал на его деловые и лидерские качества.

Коммуна «Заря № 1» просуществовала 2 зимы, а затем распалась. Местные кулаки всячески вредили коммунарам, травили посевы, портили инвентарь, сжигали солому и сено, угоняли скот.

1922 год. К трудностям, вызванным кровопролитными войнами, добавился охвативший всю страну небывалый неурожай 1921 года. Страшная засуха охватила тогда все районы. В среднем по Ставрополью было собрано лишь по 7 пудов с десятины, а в некоторых уездах – по 0,4 пуда. Это вызвало голод – самое страшное испытание для человека.

Не секрет, что многие молодые люди шли в то время в армию с единственной надеждой – быть накормленными. Вполне возможно это и определило выбор С. Бирюзова в пользу армейской службы. В 1922 году он добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии.

Стать красным командиром…

«В сентябре 1922 года в восемнадцатилетнем возрасте добровольно вступил в Красную Армию и пошел учиться на 48-е Ставропольские пехотные пулеметные курсы. На Северном Кавказе в то время еще было неспокойно, часто поднимало голову недобитое белогвардейское национальное отребье. Мы, курсанты, участвовали в ликвидации нескольких крупных банд».17

Должен напомнить, уважаемый читатель, что к этому времени С. Бирюзову, как свидетельствует метрическая запись, исполнилось только 17 лет. Одной из особенностей комплектования армии в предшествующий период был принцип добровольности. И, как известно, при этом не было возрастных ограничений. В Красную Армию принимали даже 16-летних ребят.

Но в 1922 году призывной возраст был повышен с 18 до 20 лет, в 1925 году – до 21 года. Дальнейшим шагом по законодательному регулированию вопросов комплектования армии явился декрет ВЦИК и СНК об обязательной воинской повинности для граждан РСФСР от 28 сентября 1922 года. Он устанавливал обязательную воинскую повинность: призыв всех мужчин в 20-летнем возрасте (позднее декретом ВЦИК и СНК от 21 марта 1924 года призывной возраст был установлен в 21 год). Срок службы был определен следующий: в пехоте и артиллерии – 1,5 года (с 1924 по 1939 год – 2 года); в Воздушном Флоте – 3,5 года (3 года); в Военно-Морском Флоте – 4,5 года (4 года).

Таким образом, на мой взгляд, С. Бирюзов, вне всякого сомнения, понимал: чтобы стать красноармейцем, ему надо «повзрослеть» на один год, прибавить себе один год в документах. Надо сказать, такой прием был тогда не редок. Многие в те годы по самым различным обстоятельствам добавляли себе годы, когда требовалось разрешить ту или иную жизненно важную проблему, разумеется, не во вред государству.

Сделал так и С. Бирюзов. Он стал красноармейцем. Однако жизненный опыт и, пусть небольшой, но значимый опыт общественной работы в комсомоле и коммуне подсказывал ему, что надо учиться. Иначе в люди не выбиться. Дальнейший путь к образованию подсказала ему военная служба – он продолжил обучение в военно-учебном заведении.

Следует заметить, что сеть военно-учебных заведений в те годы включала в себя, помимо военных академий, курсы и школы, осуществлявшие подготовку среднего и младшего командного и политического состава. В ходе гражданской войны сеть военно-учебных заведений по всем специальностям значительно расширилась: с 63 в январе 1919 г. до 151 к ноябрю 1920 г.

С окончанием гражданской войны началось упорядочение системы военного образования среднего и младшего комсостава. Приказом РВСР № 2900 от 31 декабря 1920 г. 18 пехотных, 4 кавалерийских, 5 артиллерийских и 3 инженерных курсов были преобразованы в военные школы по подготовке среднего комсостава.

Основной формой массового обучения комсостава вначале являлись ускоренные командные курсы, задачей которых, согласно положению (приказ Наркомвоена № 104 от 28 января 1918 г.), была подготовка инструкторов пехоты, кавалерии, инженерных войск и пулеметного дела, «стоящих на платформе Советской власти», «развитие и углубление в учащихся классового самосознания и воспитания сознательных борцов за торжество социализма».

Как известно, курсы комплектовались, в основном, красноармейцами-фронтовиками с боевым опытом и образованием в объеме начальной школы со сроком обучения от 2 до 8 месяцев. Значительное внимание в процессе обучения уделялось практическим занятиям.

В конце 1919 г. были введены общие учебные планы и программы, рассчитанные на срок обучения 2–3 месяца в подготовительных и 3-месячный срок в специальных классах.

В это время как раз шел набор на 48-е Ставропольские пехотно-пулеметные курсы красных командиров. Бирюзову подсказали, что он подходит туда по всем статьям: комсомолец, со школой второй ступени за плечами (такое образование считалось приемлемым), с юных лет проявлял инициативу и энергичность. Так начался новый этап в его жизни – учеба на пехотно-пулеметных курсах.

С.С. Бирюзов немногословен в своих воспоминаниях об учебе на пулеметных курсах. Дадим слово другому маршалу, Н. И. Крылову, окончившему те же курсы в 1920 году, незадолго до поступления туда Бирюзова. Н. И. Крылов – Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, героический защитник Одессы в годы Великой Отечественной войны. Интересно, что именно он сменил С. С. Бирюзова на посту командующего Ракетными войсками стратегического назначения в 1963 году. Вот что вспоминал Н. И. Крылов о краткосрочных пулеметных курсах: «Зачислили без проволочки – был самый разгар гражданской войны. Однако направили не на фронт. Как раз шел набор на пехотно-пулеметные курсы красных командиров, и мне сказали, что подхожу туда по всем статьям: комсомолец, со школой второй ступени за плечами (такое образование считалось высоким), к тому же хоть чуть-чуть послужил».

Началась учеба в Саратове, продолжалась в освобожденном от белых Ставрополе. Переведенное туда подразделение саратовских курсов краскомов развернулось в новые, 48-е пулеметные. Их я и окончил, получив 1 октября 1920 года звание красного командира социалистической армии.

Курсы были краткосрочные – меньше года. Однако дали немало и, во всяком случае, подготовили к тому, чтобы самостоятельно учиться дальше. За это я по сей день благодарен своим первым наставникам в военном деле.

Молодых краскомов послали с маршевым пополнением в 11-го армию, которая вела бои в Закавказье. Меня назначили полуротным командиром (была тогда такая должность) в действовавший на самом юге Азербайджана 248-й пехотный полк.

Через Муганскую степь и болота полк наступал на Ленкорань, на Астару, приближаясь к синевшим на горизонте Талышским горам. В этих причудливых краях, куда ни в декабре, ни в январе не приходила зима, я постигал азы практической командирской грамоты, привыкал к ответственности за подчиненных, за жизнь людей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.