Полная версия

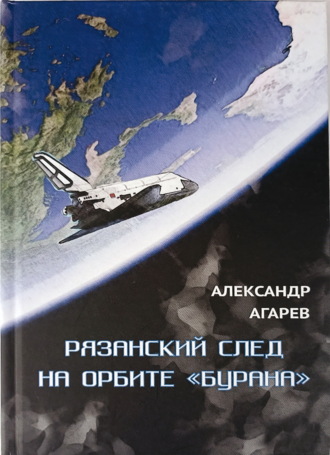

Рязанский след на орбите «Бурана»

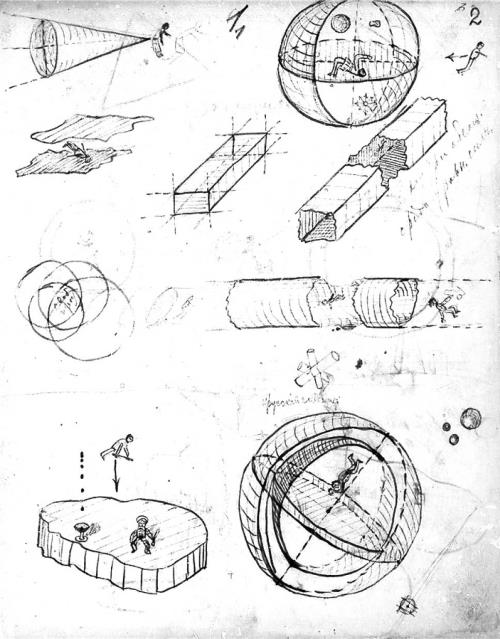

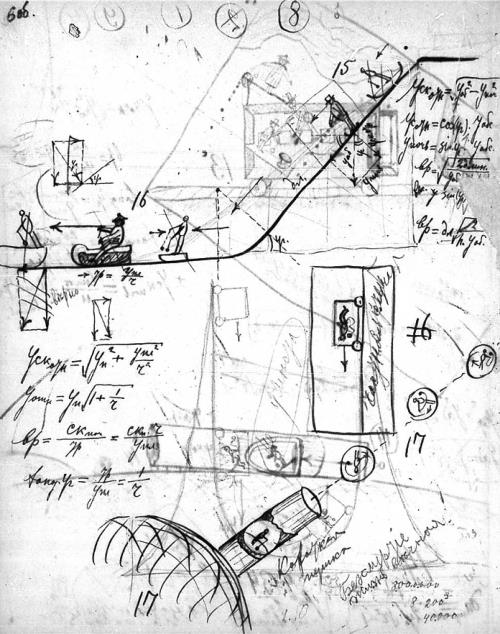

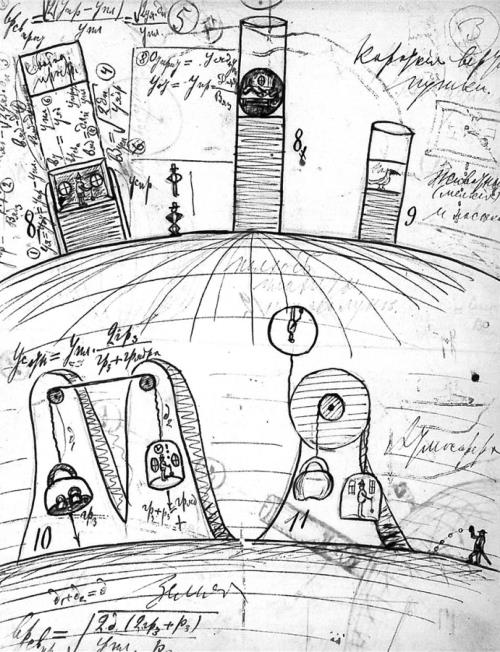

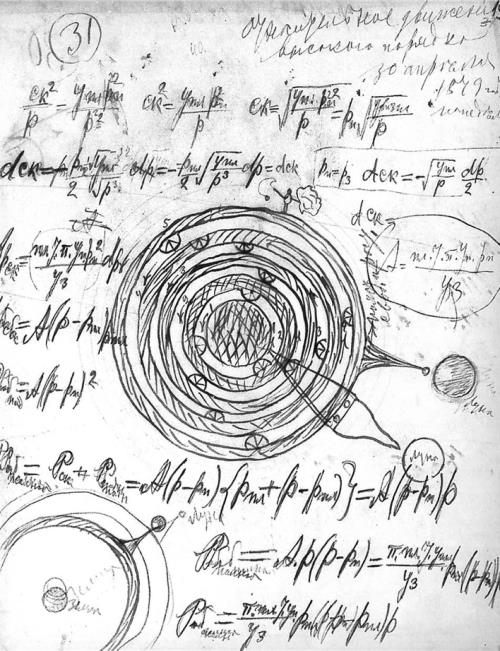

Для лучшего понимания специальных вопросов (см. рисунки из юношеской работы К.Э. Циолковского 1879 года) воспользуемся фрагментами описаний, составленных К.Э. Циолковским 21 июня 1933 г.[14] В них Константин Эдуардович рассматривает некоторые условия и проблемы, связанные с космическими полётами и условиями существования человека в космической среде.

Отсутствие тяжести. Твёрдые тела. Покой.

Когда в условиях невесомости при соприкосновении тела не давят друг на друга, груза не существует. Направление тела произвольно: нет верха и низа, нет горизонтальных и отвесных линий, нет ни отвеса, ни уровня (ватерпас). Всякая поза возможна. Неподвижное тело навсегда остаётся неподвижным, если не имеет опору или какой-либо среды: воды, воздуха и проч. Чтобы привести такое тело в движение, надо давить на него тем сильнее и дольше, чем масса его больше и желаемая скорость значительнее.

Вращение

Вращающееся тело вертится во веки веков, если этому не препятствует сопротивление среды или соприкасающихся тел. Вращение совершается вокруг свободной (воображаемой) оси, проходящей через центр тяжести тела. Чтобы остановить вращение, нужна тем больше сила, чем больше масса тела, его скорость и объём (момент инерции).

Прямолинейное движение

Если предмет движется прямо, то это движение также вечно. Направление и скорость его измениться без насилия не могут. Сила же для этого требуется тем большая, чем масса предмета и степень скорости изменения больше.

Сложное движение

Ещё возможно сложное движение, состоящее из двух описанных движений: вращательного и поступательного. Оно подобно колесу едущего экипажа или движению планет, если бы она не заворачивалась ещё кругом Солнца. Есть ещё дрожательное движение, но оно неустойчиво и через некоторое время превращается в одно из описанных.

Движение тел в невесомости. Рисунки К.Э. Циолковского

Природа силы тяжести и невесомость. Рисунки К.Э. Циолковского

Тяжесть вообще

Мы видим, что всё пространство Вселенной, все промежутки между небесными телами лишены тяжести, которая зависит только от величины и массы соприкасающихся наблюдаемых тел. Если они малы, как люди и их сооружения, или рассеяны в пространстве, то мы не усмотрим заметной тяжести. Тяжесть рождается только на планетах и зависит от них, без соприкосновения же с ними её не существует, или она поразительно слаба.

Если это явление так распространено во Вселенной, то интересно знать, чем же проявляется такое отсутствие тяжести?

Мы живём на очень массивной планете и потому испытываем большую тяжесть. На некоторых планетах она ещё больше, на большинстве же их она меньше, нисходя почти до нуля. Мы так привыкли к нашей тяжести, что не можем живо представить её отсутствие, или даже иную её величину, т. е. ни уменьшенную, ни увеличенную.

Тяжесть проявляется в ускоренном падении тел, в давлении их друг на друга, в разрушительном её действии, в препятствии к движению вверх. Она приковывает нас к планете, и лишь фантазия людей удаляет нас от Земли и позволяет совершать путешествия на небесные тела.

Получение тяжести движением

Тяжесть любой силы может быть создана движением без малейших хлопот и расходов. Если животное соскучится без тяжести или понуждается в ней, то она всегда к нашим услугам. Почва растений нуждается хотя в малой тяжести, иначе она распылится и не может служить опорою или питанием для растений.

Представьте себе кольцеобразное жилище человека в виде скрученной кольцом колбасы. Если это жилище закружим вокруг какой-нибудь его воображаемой оси, например, как карусель, то вот вам и тяжесть. Величина её обратна поперечнику кольца и пропорциональна квадрату окружной скорости, т. е. она совершенно зависит от нас. По закону инерции тело вращается вечно. Надо только раз заставить кольцо вращаться, и оно никогда не остановится.

Можно получить тяжесть меньше земной и больше. Чтобы не было большего числа оборотов в час, можно поперечник кольца как можно более увеличить. Тогда не будет опасности от головокружения. Стоит только остановить кольцо, и тяжесть исчезнет без следа. Можно её увеличить или ослабить, если ускорить или замедлить вращение кольца.

Если сооружения очень громадны, т. е. простираются на тысячи вёрст и, главное, массивны, то они будут обнаруживать между своими частями притяжение и склонны к смятию и разрушению. Тогда лёгкое их вращение будет противодействовать тяготению частей, и постройка, несмотря на её величину и массивность, не разрушится. Впрочем, в этом случае давление внутри газов может уравновесить несколько тяготение частей жилища.

Предмет размышлений Циолковского обширен – физические явления при движении маятника и качелей; вагона, начинающего либо оканчивающего своё движение; в пушечном ядре, где возникает «усиленная тяжесть». Учёного явно беспокоит вопрос о том, как перенесут «усиленную тяжесть» живые существа. Иначе Циолковский не нарисовал бы птицу в жерле пушки или людей в вагонах, движущихся и по прямой, и по кривой.

Мы видим на его рисунке канал, рассекающий Землю, и читаем, что «ядро падает через диаметральный земной канал и достигает центра через 20 минут. Относительная тяжесть в ядре исчезает». Невесомость и перегрузка, «веретенообразная башня, висящая без опоры над планетой и не падающая, благодаря центробежной силе» (легко узнается искусственный спутник), и «кольца, окружающие планету без атмосферы, с помощью которых можно восходить на небеса и спускаться с них, а также отправляться в космическое путешествие». – Многие проблемы, впоследствии ставшие предметом рассмотрения больших научно-исследовательских коллективов, нашли отражение в юношеских заметках К.Э. Циолковского, размещённых на страницах обычной школьной тетрадки.

Даже сегодня, в век бурного освоения космоса, далеко не всё, задуманное молодым учителем К.Э. Циолковским, успело свершиться. Эти бесценные записи были сделаны, пока министерство просвещения подыскивало для Циолковского место учителя в одном из уездных городов Российской империи. А пока назначение Константина Эдуардовича на должность учителя задерживалось, от теоретических предположений он перешёл к практическим опытам: построил центробежную машину – предшественницу центрифуг, на которых и сегодня тренируются космонавты.

Три десятка лет спустя К.Э. Циолковский вспоминал о своих юношеских опытах: «Я ещё давно делал опыты с разными животными, подвергая их действию усиленной тяжести на особых центробежных машинах. Ни одно живое существо мне убить не удалось, да я и не имел этой цели, но только думал, что это могло случиться. Помнится, вес рыжего таракана, извлечённого из кухни, я увеличивал в 300 раз, а вес цыплёнка – раз в 10; я не заметил тогда, чтобы опыт принёс им какой-нибудь вред».

В 1879 году мало кого интересовала судьба тараканов и цыплёнка, подвергнутых Циолковским испытаниям на перегрузки. А ведь они были первыми земными существами, прошедшими предкосмическую тренировку… Это они предвосхищали состоявшийся спустя три четверти века полёт собаки Лайки – первой космической путешественницы, Белки и Стрелки – собак-космонавтов, впервые возвратившихся на Землю.

Следует ещё раз отметить, что важнейшим делом жизни К.Э. Циолковского стали труды в области ракетно-космической техники, нацеленные на исследование и освоение межпланетного пространства. Решение этих проблем красной нитью проходит через всё его полувековое научное творчество.

В годы юности в трудах начинающего учёного К.Э. Циолковского не был ещё определён способ, который помог бы преодолеть путь к заветным космическим просторам. Но, спустя многие годы, наш гениальный земляк сосредоточил решение этой проблемы на одном определяющем слове: «ракета».

В трудах послеоктябрьского периода, посвящённых ракетно-космической технике, К.Э. Циолковский разработал важнейшие проблемы, относящиеся к организации полётов человека за пределы земной атмосферы. К их числу относятся вопросы создания теории многоступенчатых ракет («ракетных поездов» – по выражению Циолковского), достижения космических скоростей летательным аппаратом, определения условий посадки космических аппаратов на поверхность планет, лишённых атмосферы, и т. д.

Он первым среди учёных поставил задачу создания искусственных спутников Земли и орбитальных космических станций, обеспечивающих длительную работу человека в космическом пространстве. Он рассмотрел основные медико-биологические проблемы космического полёта.

«Время иногда неумолимо стирает облики прошлого, – сказал однажды академик С.П. Королёв, – но идеи и труды Константина Эдуардовича будут всё более и более привлекать к себе внимание по мере дальнейшего развития ракетной техники. Константин Эдуардович Циолковский был человеком, жившим намного впереди своего века, как и должно жить истинному и большому учёному».

Ярким подтверждением гениального предвидения К.Э. Циолковского стали такие эпохальные события, как запуск первого искусственного спутника Земли, первый в мире полёт космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, который на следующий день после своего исторического полёта, рассказывая корреспонденту «Правды» Н. Денисову об испытанных им в космосе ощущениях, сказал о Циолковском: «Я просто поражаюсь, как правильно мог предвидеть наш замечательный учёный всё то, с чем только что довелось встретиться, что пришлось испытать на себе. Многие, очень многие его предположения оказались совершенно правильными. Вчерашний полёт наглядно убедил меня в этом»[15].

Сергей Алексеевич Чаплыгин

Сергей Алексеевич Чаплыгин (5 апреля 1869 – 8 октября 1942) – создатель теоретических основ воздухоплавания.

Родился в Рязанской губернии, в небольшом уездном городке Раненбург. С.А. Чаплыгин – учёный в области теоретической механики, один из основоположников современной аэродинамики, академик АН СССР (1929), Герой Социалистического Труда (1941), заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1929). Вместе с другим великим учёным Николаем Егоровичем Жуковским С.А. Чаплыгин стоял у истоков российской авиации, создавал теоретические основы воздухоплавания.

Настоящим творцом научной и практической авиации стал Н.Е. Жуковский. В 1904 году на базе его лаборатории был создан первый в мире институт аэродинамических исследований в подмосковном посёлке Кучино. Именно там Жуковский сделал своё самое главное открытие – нашёл источник подъёмной силы крыла и дал формулу для расчёта этой силы. Основываясь на своих открытиях, учёный разработал теорию самолётостроения, методы расчёта воздушных винтов и динамики полёта. Его учениками в будущем стали известные учёные – И. Сикорский, А. Туполев, С. Чаплыгин.

Стране Советов нужны были самолёты, и в 1918 году в Москве был создан Центральный аэродинамический институт (ЦАГИ), ставший крупнейшим центром научных исследований в области самолётостроения. Директором был назначен Н.Е. Жуковский. Руководителем филиала ЦАГИ в Кучино под Москвой он назначил С.А. Чаплыгина.

С.А. Чаплыгин в 1921–1930 гг., был председателем коллегии, в 1928–1931 гг. – директором (начальником) ЦАГИ, в 1931–1941 гг. руководил созданием крупнейших аэродинамических лабораторий ЦАГИ, возглавлял научную жизнь института.

Многие научные труды С.А. Чаплыгина посвящены исследованию проблем теоретической механики. Он решал ряд сложных задач аэродинамики и авиации, которые во многом способствовали развитию теории устойчивости крыла в полёте. В начале 1930-х годов под руководством С.А. Чаплыгина и М.В. Келдыша (будущего академика и президента АН СССР в 1961–1975 гг.) проводились исследования по теории флаттера (самопроизвольного возникновения вибрации элементов летательного аппарата, вызывающего разрушение конструкции), использованные позже при конструировании скоростных самолётов. С 1940 года Чаплыгин – председатель проблемной комиссии по газовой динамике.

12 января 1929 г. С.А. Чаплыгин был избран Действительным членом Академии наук СССР по отделению физико-математических наук, затем назначен начальником Московской аэродинамической лаборатории, которая теперь носит его имя. 1 февраля 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Социалистического Труда.

С началом войны, в ноябре 1941 г., С.А. Чаплыгин вместе с ЦАГИ был эвакуирован в Казань, оттуда – в Новосибирск, где возглавил работу по созданию филиала ЦАГИ. В январе 1942 г. был назначен председателем Учёного Совета филиала ЦАГИ, возглавил строительство аэродинамической лаборатории.

Во время Великой Отечественной войны исследования нашего земляка по теории дифференциальных уравнений («Чаплыгинский метод»), работа по изучению сжимаемости воздуха, разработанные им совершенные формы ряды элементов самолётов и серии профилей крыла позволили значительно повысить боевые качества советских самолётов, которых было произведено 112 тысяч всех типов.

А.С. Чаплыгин – лауреат премии им. Н.Е. Жуковского. Своими научными достижениями он далеко обогнал время, указав путь к достижению мирового первенства в исследовании космоса и развитии отечественной авиации[16]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Приказ начальника ЛИИ им. М.М. Громова № 630 от 12 июля 1977 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 05.06.2016).

2

Приказ начальника ЛИИ им. М.М. Громова № 26 от 10 августа 1981 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 08.06.2016).

3

Приказ Министра авиационной промышленности СССР № 213 от 25 апреля 1983 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 12.06.2016).

4

Приказ Министра авиационной промышленности СССР № 177 от 12 апреля 1984 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 18.06.2016).

5

Приказ Министра авиационной промышленности СССР № 537 от 21 ноября 1985 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 18.06.2016).

6

Приказ Министра авиационной промышленности СССР № 7 от 3 февраля 1987 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 28.06.2016).

7

Приказ Министра авиационной промышленности СССР № 126 от 22 марта 1989 г. [Электронный ресурс]. URL: Нttp://www.mapsssr.ru/piloty.Нtml (дата обращения 28.06.2016).

8

Мельников Н.С. Бураном сожжённые. Самара: Издательский дом «Раритет», 2009. С. 5.

9

Мельников Н.С. Бураном сожжённые. Самара: Издательский дом «Раритет», 2009. С. 9–10.

10

Васин В.П., Симонов А.А. Испытатели ЛИИ. Жуковский: Авиационный Печатный Двор, 2001. С. 192.

11

На рубеже. Судьба человека в контексте холодной войны / Агарев А.Ф. [и др.]. Рязань.: Русское слово, 2013. С. 15–30.

12

Агарев А.Ф. Секретарь обкома Ларионов. Неизвестные штрихи к портрету незаурядной личности. Рязань: Русское слово, 2015. С. 115–116.

13

Фёдоров Николай Фёдорович: Портал Музея-библиотеки Н.Ф. Фёдорова: [сайт]. URL: Н11р://п1Тес1огоу. гиД\пк1/ФёдоровНиколайФёдорович.

14

АРАН. Ф. 555. Оп. 1.№ 84.

15

Агарев А.Ф., Мурог И.А. Рязанские ступени Циолковского. Рязань: Русское слово, 2017. С. 26–65.

16

Агарев А.Ф., Мурог И.А. Рязанские ступени Циолковского. Рязань: Русское слово, 2017. С. 130–134.