Прелестные картинки

Полная версия

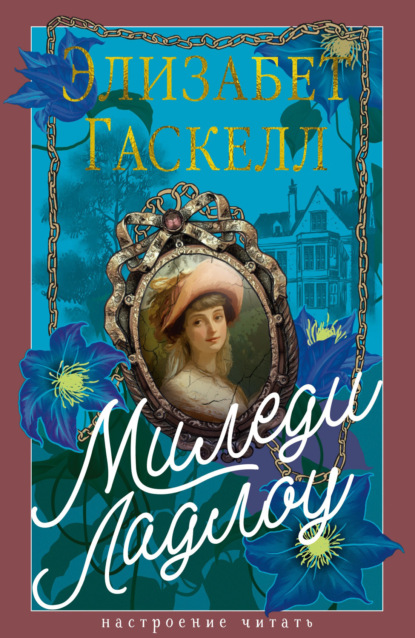

Прелестные картинки

Язык: Русский

Год издания: 1966

Добавлена:

Серия «Настроение читать (Азбука-Аттикус)»

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

8

Филемон и Бавкида – герои античного мифа, неразлучная пожилая пара, бедные, но любящие супруги.

9

Трапписты – католический монашеский орден.

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу