Полная версия

Организация рационального использования охотничьих угодий. Руководство для владельцев и управляющих охотничьими хозяйствами

4. Расселение охотничьих зверей и птиц

Биотехническое мероприятие по акклиматизации и реакклиматизации, расселению, разведению охотничьих ресурсов, выращенных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в естественной для них среде обитания. Перечисленные выше виды работ подразумевают также выбор мест отлова и выпуска охотничьих ресурсов, отлов, транспортировку, передержку и выпуск в угодья. К мероприятиям по расселению охотничьих ресурсов следует относить и работы по обследованию охотничьих угодий с целью выбора мест для отлова охотничьих ресурсов или определению их пригодности для дальнейшего обитания расселяемых охотничьих ресурсов.

Сюда же следует относить строительство вольеров для временной передержки охотничьих ресурсов, изготовлению или приобретению транспортных клеток и другого оборудования, подготовку мест выпуска животных, изготовление искусственных укрытий (нор, гнездовий и т.п.). Важен и последующий контроль за ходом акклиматизации животных.

Нормативы биотехнических мероприятий разрабатываются и утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Проведение биотехнических мероприятий осуществляется в объеме и составе, определенным документом внутрихозяйственного охотустройства.

Актуальной является задача соблюдения единого научно-обоснованного подхода к определению объемов и состава биотехнических мероприятий. Только при подобном подходе к внутрихозяйственному проектированию будет соблюден системный подход к управлению популяциями охотничьих зверей и птиц.

Биотехнические мероприятия в границах охотничьего хозяйства следует проводить ежегодно в объеме и составе, определенном Схемой размещения, использования и охраны охотничьего угодья (внутрихозяйственным охотустройством).

Биотехнические мероприятия для лося

Поедаемая лосем в зимний период грубая пища, состоящая из ветвей, коры и хвои древесных и кустарниковых пород, слабо усваивается организмом (9 – 12%). Летняя пища лося усваивается полнее (27 – 28%). В морозные периоды кора деревьев становится недоступной для питания лосей. Ограниченный набор пищевых компонентов, слабая усвояемость зимней пищи при недостатке минеральных солей ведут к истощению лосей или к миграциям их в поисках корма, а также к повышению вреда от лосей для лесного хозяйства. Этим и определяется значение и необходимость зимней подкормки лосей

в организованных охотничьих хозяйствах.

Хозяйственно-целесообразная численность лося может поддерживаться при проведении биотехнических мероприятий, направленных на:

– подкормку существующего количества данного вида охотничьих ресурсов;

– улучшение среды обитания.

Подкормка лосей в зимний период способствует увеличению их численности и частично отвлекает от повреждения сосновых культур. В качестве подкормки используется веточный корм, кора, ветки осины, кроны сосны и лиственных пород.

Для лосей целесообразно подваливать осину в возрасте 35—45 лет. Одно дерево в этом случае может дать до 20—40 кг корма, пригодного для этих животных. Подрубку осины и ивы следует устраивать вблизи солонца. Желательно рубить осины на высоте 0,8—1,2 м от земли так, чтобы при падении деревья комлями опирались на пни, а вершинами лежали на земле. При таком положении деревья не заносятся снегом и хорошо объедаются животными. Наиболее целесообразные сроки подрубки осины и ивы – с конца октября – начала ноября по март включительно.

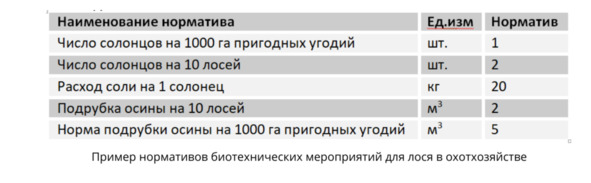

По рекомендуемым нормативам в год необходимо подрубать 2 дерева на 10 особей лося в сезон.

Однако следует учесть, что часть осин и ив подваливается в результате лесозаготовочных, санитарных, несанкционированных и иных видов рубок, а также в результате естественных процессов.

На рисунке ниже представлены варианты подрубки и подсолки осин.

Оборудование солонцов

При устройстве солонцов необходимо учитывать сезонную смену стаций (биотопов) животными. Зимние лосиные солонцы следует размещать в местах зимних стоянок животных, в защищенных от лютых январско-февральских ветров местах: на полянах, прогалинах, вблизи опушек.

Ранней весной и поздней осенью соль для лосей должна находиться у водопоев, кормушек, на подкормочных площадках.

Солонцы для копытных нужно устанавливать на сухих участках, в местах жировок (обязательно с учетом возможного обзора, но не на тропах). Важно учитывать состав насаждений: для лося не располагать их у сосновых молодняков (это всего лишь полумера против повреждений) и среди высокобонитетных смешанных насаждений.

Нецелесообразно устраивать солонцы и в самых бедных угодьях. При размещении необходимо предусматривать возможность охраны охотничьих ресурсов, в некоторых случаях надо учитывать и удобство подхода к солонцу.

Как правило, солонец устраивается на земле, на столбах, между деревьями, в пнях и т. п.

На рисунке ниже представлен один из примеров оборудования солонца.

Согласно Нормативам количество солонцов для лося может составлять либо 2 шт. на 10 особей, либо 1 шт. на 1000 га угодий, пригодных для обитания вида. Таким образом, по численному показателю необходимо 237 х 2 / 10 = 47 солонцов, в то время как по площадному показателю – 53 х 1 / 1000 = 53 солонца.

В будущем необходимо направить усилия на дальнейшее поддержание существующих солонцов в удовлетворительном состоянии. Также необходимо следить за посещаемостью данных сооружений животными и продолжать наблюдения за сезонным перемещением лосей на территории охотничьего хозяйства для возможного перемещения некоторых солонцов в более посещаемые лосями места.

Выкладка соли и минерально-солевой подкормки. Наиболее активно минеральная подкормка лосей должна проводиться с декабря по июнь включительно, т.е. в течение 200—210 дней.

Выкладка соли проводится из расчета 20 кг на заправку 1 солонца в год.

Кроме того, рекомендуется добавление минерально-солевой подкормки, выкладка которой производится вместе с солью.

Согласно данным научной литературы рекомендован следующий состав минерально-солевой подкормки:

– 40% – соль;

– 40% – мел;

– 20% – глина.

Объем минерально-солевой подкормки составляет 10 кг в год на 1 солонец.

Биотехнические мероприятия для кабана

Кабан в наибольшей степени нуждается в поддержании кормности угодий, в которых он обитает. В морозные и многоснежные зимы промерзшая почва не позволяет кабанам делать порои в земле для добывания пищи. Глубокий снег укрывает наземные корма. Длительные переходы в поисках пищи по глубокому снежному покрову ведут к истощению и гибели животных от бескормицы, болезней и хищников. В первую очередь гибнет молодняк, резко снижается плодовитость самок и выживаемость животных в весенний период. В такие годы численность популяции кабана катастрофически сокращается.

Подкормка – одно из основных условий успешного ведения охотничьего хозяйства по кабану, особенно в таких районах, где устойчивый, глубокий снежный покров затрудняет передвижение зверя и доступ его к естественным кормам.

Снеговой покров выше 30 см, а по мнению Р. Дормидонтова превышающий 15—20 см, создает критические условия для молодняка кабана. А в морозные, глубокоснежные зимы, которые не редкость, прибылые звери гибнут поголовно, выживают только самые сильные животные из числа взрослых.

Таким образом, биотехнические мероприятия очень важны для снижения влияния лимитирующих факторов, которыми в нашей зоне являются, в первую очередь, глубокоснежные зимы.

Основным видом кормов для зимней подкормки кабана является картофель, свекла и другие овощи и корнеплоды, а из концентратов – овес, ячмень, отруби и желуди. Для подкормки могут использоваться и различные отходы рыбы.

Корм для кабанов периодически доставляется к определенным местам.

Число кормов для зимней подкормки на кабана устанавливается из расчета 2 – 3 кг в день на одну особь. Одну треть этого числа должны составлять концентраты.

Введение кормовых полей является эффективным мероприятием по созданию устойчивой пищевой базы для кабанов. Это мероприятие в значительной мере снижает вредную деятельность кабанов для сельского хозяйства.

Закладывают кормовые поля площадью 0,3 – 0,4 га. Устраивают их преимущественно на полянах, наиболее часто посещаемых кабанами, а также вблизи участков с высокой степенью защитности.

Важнейшими растениями кормовых полей для кабанов являются: картофель, кукуруза, злаки (овес, ячмень), а также бобовые. Для этих полей из новых культур, не требующих больших материальных затрат и времени на разведение, особо рекомендуется земляная груша (топинамбур): стебли и побеги этого растения охотно поедаются зайцами, а клубни кабанами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.