Полная версия

Идеальные дни

Поистине удивительно, с какой легкостью мне выдали сугубо частную переписку человека – к тому же лауреата Нобелевской премии, – который думать не думал, что его письма будут прочитаны кем-либо другим, помимо адресата.

– Доброе утро, что вам угодно? – любезно поинтересовалась библиотекарша, рассчитывая громкость своего голоса так, чтобы слова не были слышны уже за полтора метра от моего лица.

– Переписка Фолкнера с его возлюбленной. На вашем веб-сайте написано, что это одиннадцатый контейнер архива Фолкнера.

– Отлично. Сейчас вам все принесут.

Вряд ли меня назовешь фанатом Фолкнера. Я читал его в то время, когда все еще беспокоился о том, чтобы ознакомиться со всей классикой, которую обязан прочитать образованный человек, но затем понял, что можно преспокойно пережить любой светский ужин в Мадриде, не будучи разоблаченным: достаточно знать, что Джойс был ирландцем, и нет необходимости ломать зубы об “Улисса”. Несмотря на поверхностное ознакомление с его сочинениями, сам Фолкнер мне симпатичен, мне нравятся его усы, его трубка и внешность фермера из Миссисипи. Глядя на него, я думаю, что я бы с ним выпил и даже оставил бы его наедине со своими детьми (эти два критерия неизменно приходят мне в голову, когда я оцениваю незнакомца по внешнему виду). Дома у нас есть все его книги, он любимый писатель Паулы, она-то уж точно прочитала всю западную классику (прости, но сейчас невозможно не говорить о жизни, в которую я возвращаюсь, к тому же на самом деле я пишу это письмо для самого себя). Я едва домучил до конца “Дикие пальмы”, да и то лишь потому, что эту книгу мне подарила Паула, когда мы только начали встречаться. Когда твой возлюбленный в начале знакомства дарит тебе книгу, ты проглатываешь ее незамедлительно – вдруг она содержит какое-то особое послание, которое тебе хотят передать чужими словами. “Между болью и ничем я выбираю боль”, – сообщает рассказчик в конце романа после бурной любовной истории с замужней женщиной, которая закончилась так плохо, как только может закончиться любовная история (прости за спойлер). Но до меня так и не дошло, что именно стремилась сказать этим подарком Паула. Мне кажется, что только сейчас, прочитав эти письма – точнее одно, которое я пересылаю тебе для триумфального финала, – я наконец все понял.

У меня в офисе валяется забранная в рамочку нобелевская речь Фолкнера, ее подарила мне Паула, когда я начинал работать в газете. По ее мнению, речь содержит в себе однозначные указания на вещи, о которых стоит писать, при этом сама она никогда о них не писала, не говоря уже обо мне. Вот почему речь упрятана в ящик – мне было стыдно вешать ее в редакции, я бы выглядел полным идиотом. Терпеть не могу, когда люди вешают в рамочках умные цитаты, не говоря о тех, кто украшает стены цитатами из авторов, которых не читали.

Когда на сайте Центра Гарри Рэнсома я обнаружил, что часть архива Фолкнера находится здесь, я решил отправить Пауле нежное послание с фотографией какой-нибудь его рукописи. Среди множества бумаг обнаружилась папка с перепиской Фолкнера с любовницей, некоей Метой Карпентер. Вряд ли Паула простила бы интрижку мне, зато Фолкнера, который вызывает у нее гораздо большее восхищение, попыталась бы понять и не осудить, а даже наоборот, оправдать. Внезапно меня охватило острое и не слишком здоровое любопытство: вот бы узнать, как на самом деле выглядит интрижка высшего существа, признанного классика, чьи сочинения заполняют большую часть моей домашней библиотеки, автора первой книги, подаренной мне женой. Я смущенно открыл папку, словно заглядывая в тайник, где пряталась чужая личная жизнь.

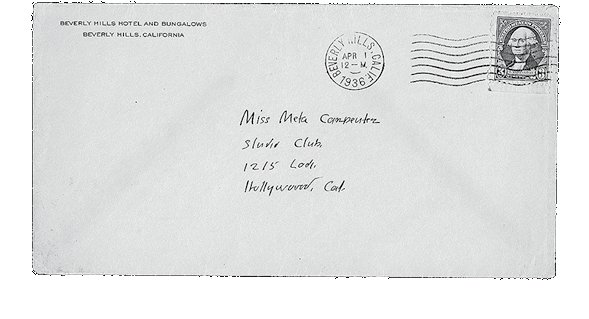

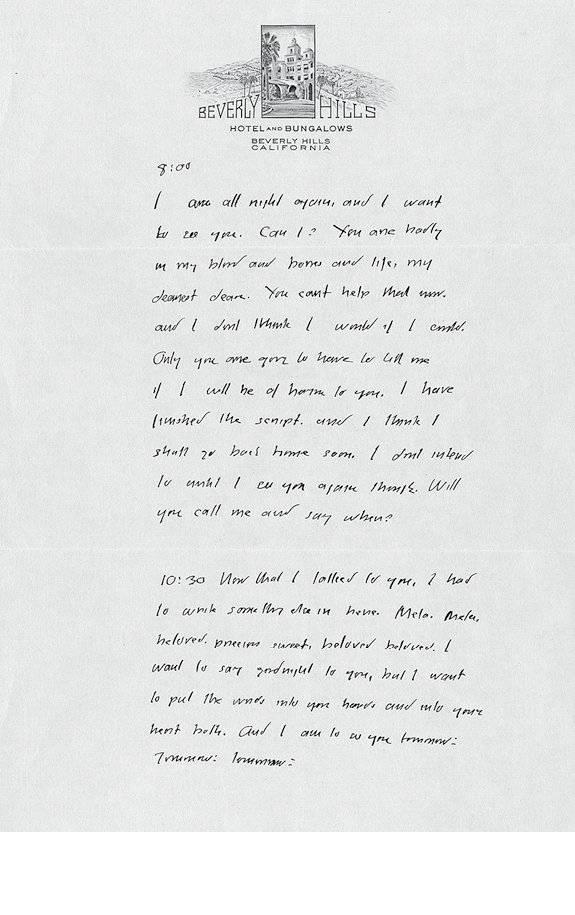

На конверте первого из всех этих писем стоит штемпель, датированный апрелем 1936 года. На самом письме сверху в центре зеленый логотип: Beverly Hills hotel and bungalows, на котором изображено побеленное здание в колониальном стиле, расположенное среди холмов, покрытых лесом, впереди – несколько пальм. Рукописный текст располагается идеальным прямоугольником в виде сплошного столбца, чистого, без помарок и исправлений, строки одинаковой ширины нависают над предшествующими идеально ровными строками, разделенными одинаковым интервалом. Буквы тоже смахивают на столбики, тянущиеся вверх: t, f, d, g – выглядят подобно вертикально торчащим проволочкам, неотличимым друг от друга. Буквы примыкают одна к другой как кирпичная кладка. Это не просто рукописный текст, но целое сооружение, возведенное наподобие стройной кирпичной башенки на фоне белого неба, по обе его стороны – пустое пространство, будто бы заполненное воздухом. Письмо напоминает архитектурный объект – такое впечатление, что Фолкнер не писал, а выстраивал собственную мысль в форме здания. Ты как архитектор со мной бы согласилась. Прилагаю скопированный оригинал письма:

8:00

I am all night again, and I want to see you. Can I? You are badly in my blood and bones and life, my dearest dear. You can’t help that now, and I don’t think I would if I could. Only you are going to have to kill me if I will be of harm to you. I have finished the script. And I think I shall go back home soon. I don’t intend to until I see you again though. Will you call me and say when?

Я снова на всю ночь, и хочу тебя видеть. Можно? Ты в моей крови, в моих костях, ты – суть моей жизни, моя дорогая возлюбленная. Ты уже не можешь ничего исправить, да и я вряд ли бы осмелился на такое, даже если бы мог. Убей меня, если я чем-то тебя обидел. Я закончил сценарий. И думаю, скоро вернусь домой. Но прежде я хотел бы увидеть тебя снова. Ты ведь позвонишь мне и скажешь когда?

10:30

Now that I have talked to you, I had to write something else in here. Meta. Meta, beloved. Precious sweet, beloved beloved. I want to say goodnight to you, but I want to put the words into your hand and into your heart both. And I am to see you tomorrow. Tomorrow. Tomorrow.

Мы поговорили, но я хочу добавить еще кое-что. Мета. Мета, любовь моя. Милая, бесценная, дорогая. Хочу пожелать тебе доброй ночи, эти слова я хочу вложить в твои руки и в твое сердце, и туда, и туда. Я увижу тебя завтра. Завтра. Завтра.

Перед нами словесное сооружение из двух этажей, двух блоков одинаковой величины, расположенных один над другим, каждый озаглавлен временем написания. Первый блок – апрельским вечером вскоре после захода солнца. Я смотрю на фирменный бланк и представляю, как в одном из окон белого отеля Фолкнер наблюдает за темнеющим небом, и в сумерках его желание вспыхивает ярче, он созерцает его рождение, прислушивается к его внутренней жизни и питает эту жизнь своим фолкнеровским языком. Он хочет видеть Мету, он сообщает свое желание листу бумаги, как будто Мета услышит его слова, обретшие письменное выражение: “Ты в моей крови, в моих костях, ты – суть моей жизни…” Он спрашивает, позвонит ли она ему: “Ты ведь позвонишь мне и скажешь когда?”

Два с половиной часа спустя, с наступлением ночи, рождается следующий блок, приблизительно равный размерами предыдущему. Фолкнер рассказывает, что они только что поговорили по телефону, и чувствует, что должен написать что-то еще. “Мета. Мета, любовь моя. Милая, бесценная, дорогая. Хочу пожелать тебе доброй ночи, эти слова я хочу вложить в твои руки и в твое сердце, и туда, и туда”, – пишет он и прощается, радуясь, что увидится с ней завтра, это наречие времени он записывает трижды подряд той упрощенной каллиграфией, которая из-за владеющего им нетерпения настойчиво упраздняет любой горизонтальный штрих:

…tomoııow. Tomoııow. Tomoııow.

Своим форматом письмо напоминает мобильное приложение. Это не одно цельное сообщение, а скорее два отдельных. Как и в любом чате, каждое помечено временем написания. Потрясающе, этот парень использует WhatsApp почти за столетие до того, как его изобрели. Стремление немедленно сообщить о своем желании, придать ему поэтичность с помощью образов и слов, каждое мгновение следить за его развитием – все это было свойственно людям задолго до появления мобильных устройств.

В своем protoWhatsApp-сообщении от 8.00 Фолкнер жаждет знать, когда снова сможет увидеть возлюбленную. В следующем блоке-сообщении, от 10.30, он уже знает, когда увидит ее снова, можно предположить, что Мета действительно получила первое сообщение телепатическим способом и сразу же ему позвонила.

“Я должен увидеться с тобой завтра. Завтра. Завтра”. Слово повторяется трижды, я отлично понимаю желание слышать его эхо, снова увидеть его, снова услышать. Он наполняет это слово могуществом, накаляет своим возбуждением. Мы оба знаем, что значит это “завтра”, как оно будет выглядеть, написанное трижды подряд и продолжающее звучать в голове наподобие мантры.

Последний раз, когда я знал заранее, что увижу тебя снова, был одним из тех завтр, когда почти невозможно поверить в то, что даже написанное трижды обретет реальность. Я забыл то предельное возбуждение в предвкушении долгожданного события, которое дети испытывают в ожидании Рождества, дня рождения, за сутки до каникул, до похода на аттракционы, но однажды ты вырастаешь и перестаешь испытывать пьянящее нетерпение в ожидании завтра. Да, бывают долгожданные, очень многообещающие завтра, которые приносят с собой гарантированную радость, но сколько таких трехкратных завтр случается у человека на протяжении многих лет, сколько завтр затягивают сознание в петлю, сплетенную из слова “завтра”, вынуждают открывать рот лишь для того, чтобы повторить заветное слово, заклясть, призвать, написать его три раза подряд – завтра, завтра, завтра, потому что двух мало, чтобы выразить на бумаге силу и великое обещание этого наречия, такого простого и одновременно непревзойденного: ты снова увидишь ее, снова к ней прикоснешься. Лучшего завтра и не представить.

К сожалению, такие завтра быстро проходят, их количество изначально ограничено, спустя время очередные завтра теряют способность впитывать обещания, перестают быть тройными, перестают быть двойными, становятся похожими друг на друга, и в конце концов ты забываешь неистовое напряжение, которое предшествует появлению человека, заставляющего нас повторять: завтра, завтра, завтра.

Именно сейчас, держа в руках это письмо, я вспоминаю, что точно такие же полные ожидания вечера случались у меня с Паулой, но я пережил их так давно, что начисто забыл, каково это – ложиться спать, думая о том, как будет выглядеть завтрашний день, когда свершится обещанное: какое платье она наденет, какой повяжет на шею платок, как спутаются ее волосы, какого оттенка будут щеки, каким будет небо в ее глазах и настроение в голосе, какие слова скажет она при встрече.

Наш расклад был неплох, Камила: только одно предвкушение встречи в году; запас наших завтра, завтра, завтра был неисчерпаем, их бы хватило надолго. Теперь же мы осиротели, у нас больше нет завтр, по крайней мере у меня, и выглядит это так, словно меня снова заставили поверить в День волхвов, а потом отменили Рождество. Что ж, по крайней мере, у меня остается утешение, пусть и с горьковатым привкусом: память о вечерах, полных ожидания встречи с тобой, а заодно и о тех, которые я переживал задолго до нашего знакомства, вечерах, давно погребенных в прошлом, они положили начало жизни с Паулой, той самой жизни, которая потом превратилась в огромное, перегруженное всякой всячиной судно, чей курс невозможно изменить, равно как и скорость. Той единственной жизни, которая у меня остается.

Когда я перечитываю это письмо, такое чужое и такое личное, такое давнишнее, мне начинает казаться, что оно было написано специально для того, чтобы я переслал его тебе, в нем все еще живет пойманное в нескончаемом настоящем апрельского заката 1936 года желание Билла (так он подписывает большинство своих писем) быть рядом с человеком, которого он так страстно желал, в этом письме оно обретает голос и заявляет о себе, превращается в слова, чтобы достичь ушей возлюбленной. Это желание, извлеченное мною из небытия, превращается в зеркало и возвращает мне отражение первого вечера, когда я написал тебе пылкое сообщение, которое заканчивалось словами: “Я должен увидеться с тобой завтра. Завтра. Завтра”. Я подвожу тебя к этому зеркалу. Это было на второй день после нашего знакомства, ты не представляешь, сколько ночей я рисовал в своем воображении извилистую линию событий, которые должны были произойти, чтобы постепенно слово “завтра” превратилось из простого наречия времени в перезвон обещаний, звучащий в ночи. Перечислю их в списке:

· Конгресс цифровой журналистики и твой семинар по архитектуре совпали во времени и пространстве.

· Из Далласа в Остин мы летели одним самолетом, ты сидела передо мной, а когда самолет приземлился, поспешила выйти первой, открыла багажную полку, и твои вещи посыпались мне на голову. Ты несколько раз извинилась по-английски, я улыбнулся и сказал: Don’t worry, I’ll survive.

· Мы оба остановились в университетском отеле.

· Оба едва сомкнули глаза той ночью и уже в семь утра спустились к завтраку.

· Нас разместили за соседними столиками, мы были единственными посетителями в тот ранний час. Ты узнала меня, еще раз извинилась по-английски и спросила, все ли со мной в порядке, а я ответил, что да, пытаясь понять, что у тебя за акцент: бразильский, индийский, итальянский…

· В какой-то момент ты заговорила по телефону со своим мужем, и я понял, что ты мексиканка, а ты расспрашивала, хорошо ли позавтракали дети, выспались ли они, а потом холодно попрощалась.

· Нам подали на завтрак breakfast tacos как одну из достопримечательностей Остина, штат Техас.

· Ты смотрела на такос разочарованно, а я нетерпеливо: еще бы, передо мной было нечто горячее и дымящееся, начиненное яйцом и плавленым сыром.

· Я спросил тебя, что ты, будучи мексиканкой, думаешь об остинских такос, а дальше произошел следующий разговор (я воспроизвожу его с максимальной точностью, прости за неправильное употребление мексиканских слов), который все решил:

– Будучи мексиканкой, я думаю, что это не такос.

– Тогда что такое такос?

– Видишь ли, во-первых, это не просто блин, а как бы трубочка, она имеет форму цилиндра, а не сложенного овала. А здесь это фабричная лепешка, ей не хватает пористости, пышности, тесто слишком клеклое, к тому же начинки многовато, она вылезает наружу, у гринго всегда так: все делается по правилу more is more, то есть size matters[1]. Потом: внутри соуса нет, на выбор предлагаются три соуса в пластиковых пакетиках, настоящие же такос – это идеальное сочетание лепешки, соуса и начинки… Короче, это культурная апроприация.

– Ну вот, ты только что безжалостно разрушила все мои иллюзии.

– Я не говорю, что это плохо, просто это не такос.

– Ты сказала, что я ем культурную апроприацию, а это звучит не слишком аппетитно.

В ответ ты рассмеялась, так я впервые увидел, как ты смеешься, твое тело ритмично заколыхалось, твои офигенные груди подрагивали под черной рубашкой, и россыпь родинок, покрывающих смуглую кожу, выглянула над верхней пуговицей, и я тут же подумал, что хочу еще раз увидеть, как ты смеешься, что надо попробовать еще раз тебя рассмешить. Я достал брошюру What to see and do in Austin, которую нам раздала принимающая организация, и открыл ее:

– Теперь я и брошюрке этой не верю: start your day with the famous Austin breakfast tacos, whatever you do, don’t miss the world famous Texas bbq [2].

– Только взгляни: famous употребляется дважды подряд. Таковы техасцы, для них все техасское world famous и historical.

– Думаю, мексиканцы в обиде на Техас… я не прав?

– Чего тут обижаться? Просто все лучшее они украли у нас.

– Как испанец я мог бы сказать то же самое, но боюсь задеть чье-нибудь самолюбие.

– Да уж, это дело рискованное.

– А вот кое-что поинтереснее: Learn to dance country music: free dancing lessons every evening in a real cowboy saloon[3]. Действительно похоже на world famous. Надо бы сходить. Глянь-ка! – На фотографии были видны десятки вцепившихся друг в друга танцующих пар в шляпах и сапогах.

– С ума сойти!

И тут у меня закружилась голова: передо мной забрезжил шанс перейти к действию. На днях в коротком эссе Хандке я вычитал, что древние греки называли подобные моменты “кайрос”, что означает счастливое мгновение, благоприятное стечение обстоятельств. Кайрос был богом времени, но не времени линейного – мертвой рутины, безжизненного циферблата, отмеряющего часы и дни, не кастрированным Кроносом, но богом благоприятного момента, когда все может измениться раз и навсегда. Мне некогда было подумать об этом, до сих пор не понимаю, как я решился и откуда у меня взялась смелость, я был удивлен, почти напуган, когда из моих уст вырвалось: “Давай сходим?”

Мне показалось, что я целую вечность ждал твоего ответа, разумеется, противоположного тому, который ты готовилась произнести с едва сдерживаемой улыбкой. Я тебя опередил:

– В семь я буду свободен, я в любом случае туда пойду, даже один. Еще и куплю себе по дороге шляпу. Значит, здесь в семь часов?

Ты ответила, что точно сказать не можешь, что идея хорошая, но все зависит от того, когда закончатся твои занятия, что тебе, возможно, придется пойти на ужин с другими преподавателями твоего семинара. Но все это был изящный фарс, ты заранее знала, что придешь. Я еще сомневался в твоих словах, но ожидание уже оформилось в моем сознании, мне было ясно, что в 18.45 я буду ждать тебя здесь, и прежде чем сказать что-нибудь еще, что могло бы заставить тебя образумиться, я посмотрел время на мобильном телефоне, изобразил удивление и спешку, вскочил со стула, одновременно делая вид, что набираю номер:

– Надо сделать звонок, извини… Короче, если хочешь пойти на урок кантри, приходи сюда в семь. – Попрощался и убежал, прижав телефон к уху и боясь спугнуть удачу.

Я посетил два подряд семинара цифровых журналистов, но не запомнил ничего из того, что на них обсуждалось. Я просто не мог ничего слышать, мое сознание завороженно следило за бесстрастным маятником, отсчитывающим “придет – не придет”. Забившись в угол, я изучал список танцевальных заведений в стиле кантри, рассматривал в инстаграме фотографии завсегдатаев каждого из наиболее симпатичных мне мест и пытался выбрать наиболее перспективное, включающее самый многообещающий набор конечных развязок. Неподалеку должны были располагаться заведения, где можно поужинать или перекусить, выпить отличный коктейль, потусоваться, посидеть и спокойно поболтать, потанцевать под другую музыку на тот случай, если кантри вызовет неистовую жажду движения, которую уже не может утолить кантри. Я еще даже не знал твоего имени, но короткая утренняя встреча повергла меня в состояние крайнего возбуждения, знакомого мне лишь в подростковом возрасте, в то состояние, которое до сих пор вибрирует в каждой строчке письма, написанного когда-то Фолкнером. Между завтраком и 19.00 не оставалось ничего, что могло бы занять мое внимание: конференции и коллоквиумы, мадридская газета, моя собственная жизнь с ее десятком забот, обязательств и чаяний, которые шевелились у меня в голове, – все это полностью уничтожила возможность пойти с тобой поплясать под кантри, музыку, на которую до этого дня я высокомерно поплевывал и которой теперь готов был отдаться с потрохами.

После нескольких часов блужданий по интернету мне стало ясно, что место, куда мы должны сходить, называется White Horse, “Белая лошадь”. Казалось, там имелось все, чтобы у нас сорвало крышу, все условия для спонтанного переплетения слов и действий, выпивки и закуски, игры и танцев, была сцена с живой музыкой, бесплатные уроки танцев, бильярд, чистильщик обуви со своим табуретом, ковбои с зелеными волосами и татуировками на шеях, толпящиеся в углах, патио с земляным полом, сдвинутыми столами и фудтраком, из которого капает жир. В такое сказочное место я бы с удовольствием сходил и один.

Уже в 16.00 я улизнул со встречи журналистов из разных СМИ и отправился выпить пива в самый безлюдный бар, какой только смог отыскать. Интересно, что все-таки со мной случилось? В какой момент родилось это желание, которое настолько овладело моими устами, что я, сам того не желая, сделал тебе дерзкое предложение, затмившее все изначальные цели поездки, сводившее на нет стремление познакомиться с известными специалистами в моей области, узнать новинки цифровой журналистики? Возникло ли оно по причине того, что за завтраком ты оказалась одна, холодно разговаривала с мужем, неохотно обсуждала меню детей, или это произошло позже, когда я обратил внимание на очертания твоего тела? Возможно, оно родилось в тот миг, когда ты красочно описывала, что можно назвать такос, а что нельзя, и мне вдруг стало понятно, что в этом теле обитают интеллект и чувство юмора. Разумеется, желание многократно усилилось, когда ты захохотала и я подсмотрел, как устроена галактика твоих веснушек.

На самом деле у меня закралось (и никуда до сих пор не делось) ужасное подозрение: уж не существовало ли мое желание и до встречи с тобой, не пряталось ли оно в потемках воображения, дожидаясь времени, места и подходящего объекта, чтобы вырваться на свободу? Такое случается со многими мужчинами моего возраста: желание овладевает ими заранее и толкает на поиски объекта, который поможет хоть на мгновение его утолить. Один мой приятель из газеты утверждает, что верность – вопрос сугубо регионального значения. Он женат много лет, но стоит ему выехать по работе из Испании, он смотрит вокруг себя уже другими глазами, принюхивается, даже слух у него обостряется. Он испытывает огромное разочарование, когда приходится возвращаться домой, так и не завязав интрижку, ему достаточно поцелуя, его конек – соблазнять, его интересует зарождение желания. Это входит в план любой его командировки, любой поездки. У другого моего приятеля измена в порядке вещей, выйдя за порог, он только и думает, кого бы трахнуть, затем напивается или накачивается наркотиками, чтобы без страха, угрызений совести или сожалений поиметь все, что движется, и не надо ему ни интрижки, ни болтовни, главное засунуть хрен по самые помидоры, да поскорее. У меня такое чувство, что и тот и другой страдают своего рода вампиризмом, которым я всегда боялся заразиться, а потому стараюсь верить, что желание родилось вместе с тобой, что я не носил его в себе, как скрытый вирус, или же, развивая морскую метафору, – это не первая попавшаяся под руку лодка, на которой я сбежал с корабля.

Я допил свое пиво, не успевшее нагреться ни на полградуса, и мне хотелось выпить еще четыре или пять кружек, поскольку алкоголь, как известно, сокращает время, а расстояние между 16.30 и 19.00 казалось вечностью. Я встал, чтобы заказать еще одну, но желание, которое к тому времени говорило за меня, немедленно вмешалось: can I have the check, please[4], ты не можешь явиться поддатым на это свидание, которое неизвестно, состоится ли, заявило оно мне, и не должно быть никакого пивного душка, у тебя и так мало шансов, что все пойдет по плану, не своди их к нулю. Я бесцельно слонялся по кампусу в течение часа, как всякий человек, намеревающийся убить время, глазел на оставленные под замком велосипеды, имена на почтовых ящиках, птиц в парке, наклейки на автомобилях, а устав от этого занудного упражнения по отвлечению внимания, вернулся в отель и опорожнил весь водоносный горизонт Остина почти часовым душем, от которого у меня закружилась голова. Досуха вытер волосы, чтобы ты не подумала, что я принял душ нарочно перед самой встречей. Что было дальше, ты и так знаешь. Мы торчали в “Белой лошади” до двух часов, и в ту первую ночь у тебя все еще хватило духу не пустить меня к себе в номер, но мне было достаточно ласк на обратном пути в машине, чтобы, как и в конце этого письма, всю ночь повторять себе, что мы увидимся завтра, завтра, завтра.

Штемпель на конверте второго письма из архива указывает на июнь 1936 года. Похоже, Фолкнер повторно использует конверт от отправленного ему письма, потому что он значится как получатель: sunday night, написано поверх его имени, таков заголовок письма, единственного, которое занимает две стороны листа и, по всей видимости, было отправлено по почте. Оно содержит всего две фразы и смахивает на комикс с двенадцатью карандашными рисунками – схематичными, пронумерованными, оформленными как раскадровка сториборда к минималистичному кино, инди-фильму о любви. Фолкнеру требуется не более трех или четырех штрихов для создания целого мира, где две фигурки, представляющие Мету и Билла, разыгрывают серию живых выразительных сцен; достаточно всмотреться в кадры, не пренебрегая деталями, а затем закрыть глаза, и погружаешься в череду спокойных событий, свойственных обычному июньскому воскресенью, когда мужчина и женщина наслаждаются общест-вом друг друга. Уверяю тебя, одно лишь это письмо заслуживает поездки в Центр Гарри Рэнсома в Остине: целая жизнь, по сути, сводится к единственному дню, подобному тому, о котором рассказывает Фолкнер.