Полная версия

«Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны

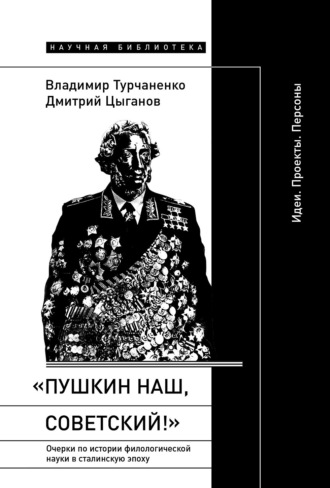

Илл. 1. Торжественное заседание в ГАХН, посвященное 30-летию литературной деятельности А. В. Луначарского. Сидят (слева направо): П. И. Лебедев-Полянский, М. Н. Покровский, Н. А. Розенель, А. В. Луначарский, Л. И. Аксельрод, П. С. Коган, Н. А. Коган, К. С. Станиславский, А. А. Яблочкина, П. Н. Сакулин. Стоят (слева направо): А. И. Безыменский, неуст. лицо, О. Ю. Шмидт, Д. С. Усов, Б. В. Шапошников, Н. К. Пиксанов, А. А. Сидоров, В. Т. Кириллов, М. П. Герасимов, П. И. Новицкий, М. П. Кристи, С. Попов (?), З. Н. Райх, В. Э. Мейерхольд, И. П. Трайнин. Фотография. Март 1926 года. Литературный музей ИРЛИ

Все это – множество частных следствий некогда предпринятой ревизии гуманитарного «наследства»22.

Укорененное представление о генетическом сродстве литературной критики и литературоведения23, возникшее вследствие до сих пор отсутствующей внятной дифференциации, остается серьезным препятствием к построению неутрированного, многоаспектного и вместе с тем цельного нарратива о литературной науке в СССР в 1920‑е – начале 1990‑х. Однако начало этому положено. Но и здесь обнаруживается существенная диспропорция: мыслительные практики, идеи и концепции первой половины минувшего века изучены куда подробнее, чем интеллектуальная культура второй половины (за некоторыми, как это следует из приведенного библиографического перечня, существенными исключениями). Огромное число превосходных исследований, как мы показали выше, посвящено частным вопросам истории литературоведения советского времени. Тогда как число обобщающих работ, в которых историко- и теоретико-литературные разыскания приобретали черты историчности, сопричастности времени своего появления, несоизмеримо меньше24.

Одну из первых серьезных попыток локализовать опыты литературной науки советского времени в культурно-идеологическом и социально-политическом контекстах предприняли авторы вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2011 году коллективной монографии «История русской литературной критики: Советская и постсоветская эпохи» под редакцией Е. А. Добренко и Г. Тиханова. В этом издании анализ литературоведческих концепций встроен в общий исследовательский нарратив25; частные сюжеты из истории науки не являются самоценными, а, напротив, призваны сформировать у читателя ощущение полноты и объема предложенных объяснительных схем. Между тем такая нерасчлененность литературной критики и литературоведения26, продиктованная не только методологией, но и самим объектом изучения, при бесспорном богатстве иллюстративного материала и виртуозности его представления не привносит искомой ясности ни в одну из этих областей. В редакторском предисловии, представляющем собой краткий очерк темы, читаем:

литературная наука в СССР формировалась в противостоянии идеологии, которой была заражена вся текущая публичная культура, фактически объявленная профанной и недостойной интереса идеологизированной не-культурой27.

В то же самое время взаимоотношения между идеологией и интеллектуальной сферой характеризовались тесными (хотя порой и сложноразличимыми, не поддающимися надежной формализации) связями. Дискуссионным видится и следующее утверждение:

то, что составляло самую суть литературной критики и теории, либо трактовалось <в советское время> как история ошибок, либо находилось вне истории. Последнее относится уже к советской официозной теории литературы, которая была тотально синхронной и просто не предполагала диахронической глубины: «последним словом» в ней уже в начале 1980‑х годов одновременно считались статьи Ленина о Герцене и Толстом, «теория отражения», речь Жданова на Первом съезде писателей и его доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», последние по времени работы М. Храпченко и т. д.28

Безусловно, к области советской «официальной теории литературы» принадлежали идеологи-производственники, неустанно создававшие пропагандистские риторические поделки29. Однако в организационных рамках «официального советского литературоведения» работали и те ученые (например, некоторые из числа героев нашего исследования), которых попросту нельзя механически записать в ряды псевдонаучных спекулянтов, партфункционеров от литературоведения.

В том же году вышла небольшая 280-страничная книга Д. М. Сегала «Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке»30, конспективно намечающая основные периоды развития литературной науки минувшего столетия. Книга эта выросла из статьи, которая предназначалась для многотомной «Истории русской литературы» на французском языке, задуманной Жоржем Нива. Важной характеристикой исследования Сегала оказывается его открыто популяризаторская установка и обусловленная ею упрощенность изложения, цель которой – разъяснить смысл литературоведческих построений понятными словами и указать, в чем именно состоит заслуга того или иного теоретика. В шести тематических главах Сегал прибегает к не всегда убедительным, основанным на поверхностных методологических перекличках попыткам сравнить и/или сгруппировать разнородный материал. Например, в первой главе автор в контексте идей сравнительного литературоведения анализирует научные концепции В. Я. Проппа и О. М. Фрейденберг31. Между тем упомянутые исследователи исходили из разных теоретико-методологических посылок: если Пропп в своих главных работах по типологии фольклора избирал антропологический ракурс во взаимодействии со структуралистским инструментарием, то Фрейденберг зачастую прибегала к сравнительно-мифологическому подходу, граничившему с почти оккультным философствованием. Другой примечательной чертой книги является весьма скудная библиография; источники скорее даются в виде пересказа, а не цитируются. Так, в третьей главе о формальной школе обнаруживаем лишь пять постраничных сносок на почти 50 страниц печатного текста32. То же можно наблюдать и в других главах. Неравнозначны главы и по объему: закономерно крохотная 16-страничная пятая глава о непопулярном сюжете до- и послевоенных погромов в среде гуманитарной интеллигенции33 видится нелепой в соседстве с огромной 71-страничной шестой главой о близком для автора сюжете – расцвете структурализма и Тартуской школе34. Словом, в «Путях и вехах» Сегал предлагает индивидуальный и актуализаторский, но почти всегда неоригинальный взгляд на известные источники.

Появление в 2015 году учебного пособия «Русское академическое литературоведение: История и методология (1900–1960‑е годы)»35 ознаменовало вхождение истории литературной науки XX века в круг университетских дисциплин. (Отметим, что история интересует авторов куда меньше, чем методология; в этом опять же проступает инструментализаторская интенция авторов.) К сожалению, существенным изъяном избранного авторами жанра является не только смысловая вторичность предлагаемого читателям материала (в предисловии авторы сами признаются, что учебное пособие – результат незначительной переработки и компоновки уже написанного ранее), но и неизбежная концептуальная и методологическая ограниченность его анализа, с точки зрения авторов, предполагающая «итоговую оценку всех рассмотренных <в пособии> направлений»36. Другим недостатком этого учебного пособия является «перестроечная» неупорядоченность научного аппарата, в рамках которого безо всякой исследовательской нюансировки сосуществуют взгляды М. М. Бахтина, С. М. Бонди, С. Г. Бочарова, А. Н. Веселовского, М. Л. Гаспарова, Л. Я. Гинзбург, В. М. Жирмунского, Ганса Зедльмайра, Вольфганга Кайзера, Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана, Фридриха Ницше, Хосе Ортеги-и-Гассета, В. Ф. Переверзева, Г. Н. Поспелова, А. П. Скафтымова, Цветана Тодорова, Мишеля Фуко, В. Б. Шкловского, Эмиля Штайгера, Б. М. Эйхенбаума, Р. О. Якобсона, Б. И. Ярхо и многих других, кого авторы учебного пособия пожелали беспорядочно припомнить на его страницах. В этом, по-видимому, и состоит «координирующая» установка авторов, которые якобы «сопоставляют и анализируют разные, порой несовместимые между собой исследовательские идеи и концепции»37. Зачастую эти самые идеи и концепции (как и вся историческая канва пособия) не извлекаются из первоисточников, а заимствуются из собственно научной литературы, списки которой приводятся в конце каждой из шести глав. Словом, в большом количестве случаев мы сталкиваемся не с экспликацией знания, но с его вторичным воспроизведением, реинтерпретацией, отражением в «кривом зеркале» сумбурной методологии.

Еще одной вехой в изучении истории литературоведческой науки прошлого столетия стал выход в 2017 году первого тома (А–Л) биобиблиографического словаря «Русские литературоведы XX века»38 под общей редакцией О. А. Клинга и А. А. Холикова. Ввиду невозможности его детального рассмотрения мы остановимся лишь на тех статьях, которые посвящены ключевым фигурам нашего исследования – Д. Д. Благому, В. В. Виноградову и Г. А. Гуковскому (статья об И. М. Нусинове, как и статьи об основных участниках академического Полного собрания сочинений А. С. Пушкина (1937–1959), в настоящий том словаря не вошла). Все эти словарные заметки, несмотря на одинаковую структуру, написаны по-разному: если отбросить кажущийся объективизм слога, каждая из них вполне отчетливо выдает отношение автора к своему герою. Небольшая по общему объему и скудная по содержанию статья о Благом (автор – Ю. А. Матвеева)39, занимающая около пяти словарных столбцов, состоит из ряда общеизвестных фактов и лишь вскользь очерчивает исследовательскую деятельность ученого. Основной ее фокус сделан на пушкиноведческих трудах Благого – их автор добросовестно, хотя и весьма выборочно перечисляет, более-менее подробно останавливаясь лишь на «Творческом пути Пушкина, 1813–1826» (М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950). Однако ни слова о важнейшем для научной биографии Благого увлечении творчеством Тютчева в статье, к сожалению, не сказано (хотя в неполной библиографии некоторые работы о творчестве поэта учтены). Статья о Виноградове (автор – О. Г. Ревзина)40 закономерно написана с интересующей автора точки зрения на роль ученого в формировании дискурсивного инструментария для комплексного анализа художественного текста. Несмотря на полноту и обстоятельность предложенного читателю очерка, пушкиноведческие работы ученого, составляющие существенную часть его научных трудов, лишь упоминаются – приоритет отдан рассмотрению исследований методологической и теоретической направленности. Подробно автор статьи останавливается лишь на книгах «Язык Пушкина: Пушкин и история русского литературного языка» (М.; Л.: Academia, 1935) и «Стиль Пушкина» (М.: Гослитиздат, 1941) и резюмирует: «Диптих, состоящий из двух монографий В<иноградова>, представляет Пушкина как создателя общенац<ионального> рус<ского> языка»41. Сейчас мы лишь критически заострим внимание на этом расхожем убеждении; в специальной же главе остановимся на нем особо. Статья о Гуковском (автор – Н. А. Гуськов)42 написана с интересом к личности ученого, в деятельности которого, по мнению автора, «можно выделить три периода: младоформалистический (1923–1930); социологический (с 1930 приблизительно до 1938); синтетический, когда были написаны наиболее известные его работы (примерно с 1939 и до конца жизни)»43. Текст полон мемуарного материала: автор обильно приводит факты из воспоминаний Гинзбург, Жирмунского, Лотмана. Содержательным центром статьи является обстоятельный и в меру подробный анализ работ Гуковского о литературе XVIII века; задуманной им серии «Очерки по истории русского реализма» – самой малоисследованной странице в научной биографии ученого – закономерно отведено лишь несколько строк. Внешняя несхожесть упомянутых биографических очерков на деле высвечивает то общее, чем они объединены друг с другом и с подавляющим большинством других словарных статей из этого тома, – преднамеренное или же непредумышленное невнимание к едва ли не центральным сюжетам из истории гуманитарного знания первой половины XX века, что еще раз подчеркивает научную релевантность предпринятого нами исследования.

Самым хронологически близким опытом концептуализации истории советской литературной теории является книга Галина Тиханова The Birth and Death of Literary Theory: Regimes of Relevance in Russia and Beyond, вышедшая в 2019 году в издательстве Стэнфордского университета44. В фокусе внимания автора весьма небольшой межвоенный промежуток времени – период с конца 1910‑х по самое начало 1940‑х, однако в более общем виде Тиханов намечает всю 80-летнюю хронологию «релевантности литературной теории». «Рождение» независимой от философии и эстетики литературной теории описывается в книге как принадлежность «позднемодерной» эпохи: в этом принципиальном методологическом разграничении состоит, на наш взгляд, самое существенное открытие автора, который вывел литературоведение и – шире – филологию45 за границы содружества «вспомогательных» гуманитарных дисциплин. Книга Тиханова, включающая главы о «формалистах» («Russian Formalism: Entanglements at Birth and Later Reverberations»), Густаве Шпете («A Skeptic at the Cradle of Theory: Gustav Shpet’s Reflections on Literature»), Бахтине46 («Toward a Philosophy of Culture: Bakhtin beyond Literary Theory»), Марре («The Boundaries of Modernity: Semantic Paleontology and Its Subterranean Impact») и теоретиках-эмигрантах («Interwar Exiles: Regimes of Relevance in Émigré Criticism and Theory»), все же отстраивается не от конкретных историко-культурных фактов в их полноте и сложности, а от абстрактных схем, паттернов, способов «рефлексии о литературе». Это исследование создано крупными мазками, что позволило автору в рамках небольшого объема наметить целый ряд важнейших проблем. Но далеко не всегда эти проблемы обретают в книге детальное решение. Вместе с тем Тиханов, обнаруживая ряд существенных политико-эстетических условий становления независимой литературной теории в России и странах Центральной и Восточной Европы47, убедительно восстанавливает общекультурный контекст процессов, протекавших в межвоенные годы. Отметим и то обстоятельство, что автор при анализе внушительного числа текстов внимательно и кропотливо воссоздает разнонаправленные концепции со всеми присущими им интеллектуальными нюансами, остроумно находя и те точки, в которых происходит «сопряжение далековатых идей» (см. эпилог «A Fast-Forward to „World Literature“» к книге).

Настоящее исследование, вопреки высказанным выше соображениям и сожалениям, не претендует и, в сущности, не может претендовать на глобальные обобщения, так как оно ограничено и хронологически, и документально (о чем уже говорилось ранее)48. Вместе с тем оно и структурно, и содержательно выходит далеко за границы закрепившегося в науке формата case-studies. При структурной и отчасти методологической схожести с книгой Галина Тиханова наше исследование отличается не только более скромным масштабом научных задач, но и подходом к рассматриваемому нами тематически однородному материалу, вписанному в контекст времени.

В центре нашего внимания находится не только один из ключевых теоретико-литературных вопросов – вопрос о классическом каноне, но и поэт, чье творчество критик Ап. А. Григорьев еще в середине XIX столетия провозгласил «нашим всем»49. С этого времени каждое новое поколение публицистов, а позднее – примерно с конца 1910‑х годов – и ученых наполняло этот идеологический по форме и бессодержательный по сути тезис новыми смыслами. Нас же интересует то, как преломились эти смыслы в культурно-идеологической обстановке сталинской эпохи, охватившей промежуток с конца 1920‑х по первую половину 1950‑х годов.

3Литературная критика и литературоведение в контексте сталинской культурной политики выполняли две трудносовместимые функции. С одной стороны, исходившее от власти требование постоянной актуализации предмета делало их не только ориентирующими писателей каналами трансляции государственного и социального заказов50, но и инструментами осуществления культурной селекции. С другой стороны, и литературоведы, и литературные критики были заняты работой с художественной традицией, вовлечены в процесс определения общеэстетических параметров «классичности» и материальных границ художественной классики. Две эти функции – условно перспективная и ретроспективная – не были равнозначными: соцреалистическая эстетика, вопреки ее же риторическим постулатам, не была ориентирована на «строительство будущего», преобразование и без того почти полностью контролировавшейся общественной жизни, но, напротив, преследовала своей главной целью изменение прошлого, искажение его контуров, построение альтернативного и вместе с тем безусловного нарратива о «предыстории» социалистического проекта. Однако речь шла не о переориентировании тематики создававшейся с середины 1930‑х соцреалистической продукции (включая не только литературные произведения на исторические темы, но и, например, экранизации классических текстов), а о внедрении в сознание масс объективированной картины прошлого с однозначными оценками и отчетливо расставленными акцентами. Поэтому позитивистский фундамент научного знания оказался для сталинской власти той точкой опоры, с помощью которой, как предполагалось, получится повернуть сознание «нового» человека.

Вопрос об освоении «литературного наследства» в СССР в 1920–1950‑е годы – один из центральных для интеллектуальной истории сталинского времени. К этому выводу уже более полувека назад пришли англо-американские советологи. В период усложнения ситуации на идеологических фронтах холодной войны увидела свет 250-страничная книга Мориса Фридберга Russian Classics in Soviet Jackets (New York; London: Columbia University Press, 1962), к сожалению, до сих пор остающаяся едва ли не единственным специальным исследованием, посвященным теме бытования классических текстов в противоречивой культурно-политической ситуации сталинской эпохи. Фридберг подробно (насколько это позволяли те ограниченные сведения, которыми он располагал) и весьма обстоятельно восстановил историю издания классических литературных произведений, отдельно останавливаясь на деятельности ГИХЛа (с 1934 года – Гослитиздата)51. Множество точных наблюдений автора связано с темой рецепции классики: Фридберг не только дал внятную характеристику постоянно менявшейся государственной доктрине в области взаимодействия с культурой широкого исторического прошлого52, но и на обильном материале описал и систематизировал те специфические черты, которые характеризовали представление читателей о литературе XIX века53. К основному тексту книги примыкают шесть приложений со статистической и библиографической информацией. Ясно, что из сегодняшнего дня исследование Фридберга видится компактным маст-ридом по теме, но отнюдь не образцом основательного историко-теоретического труда, в котором вопрос о классической литературе в советском XX веке получал бы всестороннее освещение. Однако больше чем за 60 лет такой труд не появился ни в советской/российской гуманитаристике, ни в западной славистике. Лишь в несколько последних десятилетий (и особенно в несколько последних лет) наметилась тенденция к обнаружению и постепенному восполнению утраченных фрагментов советской интеллектуальной истории: появились исследования, выявляющие идеологические стимулы всевозможных манипуляций с российской и мировой классикой; стабильный интерес ученых обращен к проблеме формирования школьных и университетских курсов истории классической и советской литератур. Однако все эти немногочисленные работы, включенные нами в список литературы, свидетельствуют о робком интересе профессионального сообщества, не перерастающем, однако, в масштабные и длительные исследовательские проекты. Дело, по всей видимости, в том, что осуществление такого проекта упирается в комплексный анализ огромного корпуса научных и публицистических текстов, архивных стенограмм, протоколов, внутренней документации академических институций, писательских организаций, издательств, редакций «толстых» литературно-художественных журналов и центральных газет, внутриаппаратной и частной переписки и т. д. Словом, ответ на вопрос о специфике бытования классики и об эстетических координатах классического в советской интеллектуальной сфере – один из путей макроописания социалистического культурного проекта.

Пожалуй, именно Пушкин стал своеобразным выразителем идеи классики в сталинском СССР. Поэтому всевозможные манипуляции не только с его художественным наследством, но и с его литературной репутацией, образом стали обыденными практиками созидания советского эстетического канона. Однако на сегодняшний день существуют лишь несколько специальных исследований, в которых обсуждаются означенные аспекты этой большой темы. Тому, как в довоенную эпоху формировалось представление о «советском Пушкине», посвящена книга Ю. А. Молока «Пушкин в 1937 году: Материалы и исследования по иконографии» (М.: Новое литературное обозрение, 2000).

Компактная книга в формате богато иллюстрированной хрестоматии с фундированным комментарием погружает читателя в контекст тесно связанных между собой дискуссий, инициированных ленинградскими журналами «Звезда» и «Литературный современник», о новом советском «памятнике гению» и проблемах иллюстрирования пушкинских изданий. Собирая этот пазл, Молок – почти не покидая границ реального комментария – убедительно показывает, что за внешней оболочкой пространных рассуждений об изобразительном решении пушкинского юбилея скрывался комплекс проблем, связанных с интерпретацией и усвоением наследия поэта советской эпохой. Причем плюрализм мнений (о будущем памятнике рассуждают главный архитектор Ленинграда, скульпторы, писатели, артист) нисколько не приближает участников дискуссии к ответу; скорее наоборот – дискуссия уходит в побочные темы, обнажая сокрытое – неготовность решить, каким же все-таки должен быть новый, сталинский Пушкин. Автор книги не скрывает иронии, отмечая, что чтение публикуемых материалов дает ясное представление, каким не должен быть памятник поэту.

Особую ценность, на наш взгляд, имеют уже отмеченные реальные комментарии к текстам, объемно воссоздающие не только контекст дискуссии, но и исторический фон пушкинского «юбилея». Не менее ценны и наблюдения, отраженные в очерке истории пушкинских памятников – открытого в 1880 году в Москве работы А. М. Опекушина и неосуществленного ленинградского. Так, например, Молок отмечает стремление конструировать нового Пушкина через развенчание старой скульптуры, причем в какой-то момент это противостояние выходит за рамки «пушкинского поля», и проектируемый памятник начинает соперничать с Медным всадником, становясь очевидной доминантой невской акватории в историческом центре Ленинграда (за счет локации – Стрелка Васильевского острова – и высоты, сопоставимой с ростральными колоннами).

Этот нереализованный проект – стартовая точка книги американского слависта Дж. Б. Платта «Здравствуй, Пушкин! Сталинская культурная политика и русский национальный поэт» (СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017). На примере скульптуры Пушкина работы И. Д. Шадра, победившей в конкурсе 1938 года, автор демонстрирует столкновение двух темпоральных стратегий – монументализма (с его ориентацией на традицию и преемственность) и эсхатологии (новизна и бунтарство), – составляющих частей дискурса модерности, который и становится (увы!) слишком жесткой теоретической рамкой всего исследования. Анализируя пушкинский «юбилейный» материал и его флер в педагогических текстах, научной литературе, изобразительном искусстве, художественной прозе, драматургии и кино, Платт неизменно держится за постулируемое им доминирование гибридного хронотопа, который якобы определяет стратегии канонизации Пушкина в сталинскую эпоху.

За избыточной теоретизацией то и дело теряются (или искажаются) объективные факты истории. Так, например, в главе, посвященной критической и научной литературе раннесоветского периода, исследователь декларирует представление «всего многообразия позиций, которые занимали по отношению к Пушкину критики и ученые раннесоветского периода». На деле же Платт ограничивается анализом работ нескольких теоретиков, попутно демонстрируя драматическое непонимание разницы между теоретическими построениями Б. С. Мейлаха и Л. Я. Гинзбург. Значимые достижения академического пушкиноведения им не учитываются вовсе – внимания исследователя удостаиваются лишь работы В. В. Виноградова о языке и стиле Пушкина.

Не вдаваясь в детали, отметим, что и на других главах книги лежит подобная концептуальная печать, а отдельные параграфы и вовсе стали литературоведческими мемами (см., например, анализ «гомоэротизма» Пушкина и его друзей-декабристов в фильме М. Левина «Путешествие в Арзрум»).

Еще одной вехой в изучении стратегий идеологизации пушкинского образа стала большая статья Ольги Ворониной «„The Sun of World Poetry“: Pushkin as a Cold War Writer» (опубл.: Pushkin Review. Bloomington, 2011. Vol. 14), посвященная юбилею 1949 года. Автор рассматривает развернувшееся в СССР празднование в контексте конфронтационной политики ранней холодной войны: 150-летие со дня рождения Пушкина, по Ворониной, оказалось одной из вершинных точек в пропагандистской экспансионистской кампании по утверждению советского культурного превосходства в общемировом масштабе. Статья построена на довольно широком (по преимуществу – публицистическом и литературном) материале, выдержки из которого обильно приводятся в тексте; академические исследования тех лет Воронина лишь упоминает, но к анализу их идеологии и прагматики, к сожалению, почти не обращается. В качестве ключевых риторических приемов осуществления намеченных политических маневров, отчасти реализовавшихся в речах и текстах партийных лидеров, писателей и ученых, автор выделяет всевозможные спекуляции с метафорами изоляции и пересечения границ (border transgression), которые были направлены на формирование «дискурса отчуждения» (alienation discourse). Одним из самых существенных выводов автора стало следующее положение: провозглашая Пушкина «солнцем мировой поэзии» и, следовательно, инструментом культурного влияния, сталинские партфункционеры всех мастей стремились не столько восхвалять советский политический режим и его культурные достижения, сколько оправдать произошедшее после войны вторжение в Восточную Европу и последовавшую повальную русификацию «стран народной демократии».