Полная версия

Операция «Вильгельм», июнь 1942 г.

Максим Бакунин

Операция "Вильгельм", июнь 1942 г.

Небольшое предисловие

Проведенное в мае 1942 г. войсками Юго-Западного фронта наступление на Харьков закончилось катастрофой, потерей обширной территории и большого количества войск, в т.ч. целиком погибли в окружении войска 6-й и 57-й армий и армейской группы Бобкина, большие потери понесли войска 9-й, 21-й, 28-й и 38-й армий, а у вермахта после ликвидации барвенково-лозовского выступа высвободилось несколько «лишних» дивизий, что позволяло немцам без слишком продолжительной оперативной паузы приступить к проведению новых наступательных операций.

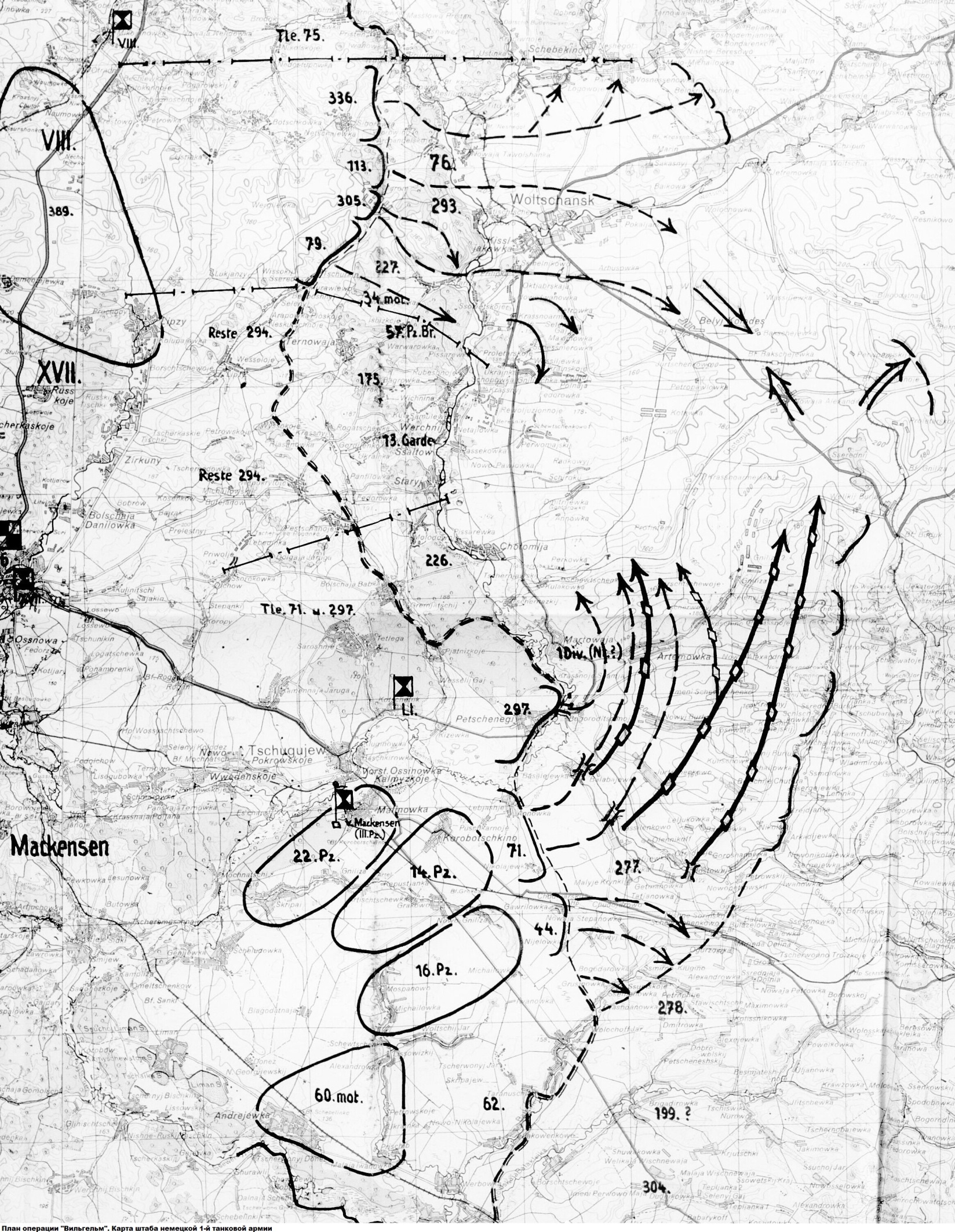

Первой такой наступательной операцией стала операция «Вильгельм», приказ на проведение которой командующий группой армий «Юг» генерал-фельдмаршал фон Бок отдал 29 мая, буквально сразу после ликвидации харьковского «котла». Этим приказом в составе 6-й полевой армии формировались 2 ударные группы. Северную группировку образовывал собой 8-й армейский корпус (командир – генерал-полковник Вальтер Гейтц) в составе 79-й, 168-й, 305-й и 389-й пехотных дивизий, а южную группировку – армейская группа Макензена в составе 3-го моторизованного корпуса (60-я моторизованная, 14-я, 16-я и 22-я танковые дивизии) и 51-го армейского корпуса (44-я, 113-я и 297-я пехотные дивизии). Обе группировки должны были прорвать оборону советской 28-й армии на ее стыках с соседними 21-й и 38-й армиями и ударом навстречу друг другу соединиться юго-восточнее села Белый Колодезь, замкнув кольцо окружения вокруг главных сил 28-й армии к западу и юго-западу от города Волчанск. Поддерживать это наступление должен был 4-й авиационный корпус (4-й Воздушный флот). Запланировано начало операции было на первые числа июня [868].

Общие цели операции «Вильгельм» помимо собственно окружения и уничтожения главных сил 28-й армии командующим 6-й армией Фридрихом Паулюсом были описаны следующим образом:

«1) заблаговременно, еще до начала главного наступления, форсировать р. Донец;

2) занять выгодную позицию, с которой можно было бы нанести удар по южному флангу русских войск, находящихся в холмистой местности восточнее Белгород;

3) достичь на южном фланге р. Бурлук, тем самым обеспечить защиту фланга 3-го танкового корпуса 1-й танковой армии, который через Купянск должен был повернуть на юго-восток» [903, с. 223].

По сути, операция «Вильгельм» была чисто армейской операцией с целью улучшения исходных позиций для наступления в преддверии главного летнего наступления всей группы армий «Юг».

Ко 2 июня состав ударных групп был несколько изменен. 51-й армейский корпус составили теперь 44-я, 62-я, 71-я и 297-я пехотные дивизии; 8-й армейский корпус – 79-я, 113-я, 305-я и 336-я пехотные дивизии; одинокая 294-я пехотная дивизия представляла собой весь 17-й армейский корпус, получив задачу удерживать свои позиции напротив дивизий центра боевых порядков 28-й армии, а резерв командующего 6-й армией составили 389-я пехотная и 23-я танковая дивизии. Для поддержки наступления 8-го армейского корпуса ему был выделен на усиление 244-й дивизион штурмовых орудий, который взял на себя роль танковой поддержки пехоты [869].

5 июня начало наступления обеих ударных группировок было назначено немецким командованием на 3.00-4.00 7 июня, однако прошедшие в начале июня дожди сделали дороги труднопроходимыми, что сорвало переброску немецких частей в исходные районы для наступления и, как следствие этого, сроки самого наступления, которое в итоге было перенесено на 10 июня [1, F. 1029, 1031].

Данное исследование описывает, согласно имеющимся в распоряжении автора документальным источникам, боевые действия в рамках операции «Вильгельм» с 10 по 14 июня 1942 г. на участках советских 21-й, 28-й и 38-й армий и «бонусом» описывает боевые действия 15 июня, т.е. тогда, когда официально операция «Вильгельм» уже завершилась, но состоялись последние попытки немецких ударных группировок развить свое наступление в глубину обороны 21-й и 28-й армий. По различным причинам автору так и не удалось побывать в ЦАМО РФ, а потому многие документы были ему недоступны. Однако автор уверен, что даже имеющейся у него информации вполне достаточно, чтобы подробно осветить операцию «Вильгельм» относительно всего того, что было написано о ней ранее.

А написано о «Вильгельме» не так уж и много. Кратко на нескольких страницах описана она в книгах Алексея Исаева «Краткий курс истории ВОВ. Наступление маршала Шапошникова» и Ильи Мощанского «Хроника окружения: Демянск и Харьков», еще более лаконично описана в книге Владимира Бешанова «Год 1942 – «учебный». Гораздо подробнее описали ее в своих мемуарах бывшие командующие 28-й и 38-й армий Дмитрий Рябышев («Первый год войны») и Кирилл Москаленко («На Юго-Западном направлении. Воспоминания командарма»), однако ни в одной из этих работ нет полноценного освещения боевых действий каждой из участвовавших в операции советской или немецкой боевой части, нет даже попытки подсчитать понесенные сторонами потерь. Кроме того, в данных работах имеются фактические ошибки. Так, у Бешанова говорится: «Не выдержав «сильного удара превосходящих сил противника» – у Рябышева сидели в обороне за водной преградой 8 стрелковых и 3 кавалерийские дивизии в два эшелона, 1 мотострелковая, 7 танковых бригад; у Москаленко 8 стрелковых дивизий, 3 мотострелковые бригады и 6 танковых – 28-я армия начала отходить на восток» [905, с. 242]. По факту, в 28-й армии к началу боевых действий не имелось кавалерийских дивизий вовсе, не было мотострелковой бригады, а танковых бригад было всего 3, а не 7. Большая часть стрелковых дивизий 1-го эшелона никаких водных преград перед собой не имели. А в 38-й армии имелась лишь одна мотострелковая бригада, а не 3.

Далее у Бешанова мы читаем: «Чтобы не допустить продвижения противника, пытавшегося окружить главные силы генерала Рябышева, Тимошенко принял решение организовать мощный контрудар по прорвавшейся немецкой группировке, состоявшей из трех танковых и одной мотодивизии, основными силами танковых корпусов. Для этой цели создавалась оперативная танковая группа в составе 13, 22 и 23-го корпусов и двух стрелковых дивизий под общим командованием генерала Е.Г. Пушкина» [905, с. 244]. В действительности танковая группа Пушкина была создана уже после окончания операции «Вильгельм» и включала в себя 13-й, 23-й и 24-й танковые корпуса.

У Исаева говорится, что «12 июня 22-я танковая дивизия группы Маккензена и 305-я пехотная дивизия VIII корпуса соединились и замкнули кольцо окружения» [904, с. 346], однако кольцо окружения было замкнуто не 12, а 13 июня. Далее в книге говорится: «Контрударом фронтовых резервов – 23-го и 24-го танковых и 3-го гвардейского кавалерийского корпусов и двух стрелковых дивизий – продвижение противника 14 июня было остановлено на рубеже Купино (30 км юго-восточнее Белгорода), Ольховатка (30 км юго-восточнее Волчанска), р. Бурлук (20 км севернее Балаклеи)» [904, с. 347]. Однако это опять-таки неверная информация. Никакого контрудара фронтовых резервов не было, а 3-й гвардейский кавалерийский и 23-й танковый корпуса лишь уплотнили оборону 28-й армии и контрудара 14 июня не наносили. 24-й танковый корпус и вовсе оставался во фронтовом резерве и в бой так и не был введен.

Хватает ошибок и в мемуарах Москаленко. Так, по его мнению, главный удар немцы наносили в направлении Купянска, и своими контратаками 11 июня 22-й танковый корпус «остановил дальнейшее продвижение противника на восток. Тем самым была сорвана попытка врага форсировать р. Большой Бурлук и наступать на Купянск» [903, с. 229]. Однако планы командования немецкой 6-й армии приведены выше, и они не включали в себя форсирование Большого Бурлука и наступление на Купянск в ходе операции «Вильгельм», так что по факту контратаки 22-го танкового корпуса не оказали ровным счетом никакого влияния на ход проведения операции «Вильгельм».

Мемуарам Москаленко вторит и работа Мощанского, где опять-таки говорится, что главный удар наносился немцами на купянском направлении, однако «прорваться на Купянск лобовым танковым тараном германские войска не смогли. Тогда они стали обходить город с севера, сосредоточив свой удар в направлении ст. Гусинка, пос. Двуречная. В связи с этим был предпринят контрудар на юг вдоль р. Великий Бурлук силами 22-го танкового корпуса, который и в дальнейшем действовал здесь же против левого фланга вражеского 3-го моторизованного корпуса» [917, с. 267].

Все вышеописанное не имеет каких-либо документальных подтверждений, как и не соответствуют истине многие другие моменты в книге. Так, упоминая о действиях 9-й гвардейской стрелковой дивизии, Мощанский пишет, что утром 11 июня противник «начал форсирование р. Великий Бурлук, создавая тем самым угрозу обхода правого фланга 38-й армии и изоляции ее от правого соседа», однако 9-я гвардейская дивизия «с ходу вступила в бой, сменив 277-ю стрелковую. Южнее села Средний Бурлук ее части остановили продвижение врага и отбросили его пехоту и танки за р. Великий Бурлук» [917, с. 265, 267]. И это при том, что южнее Среднего Бурлука немцы форсировать Большой Бурлук и не пытались. Наоборот, именно 9-я гвардейская дивизия за ночь частью сил перешла на западный берег реки, откуда в тот же день была отброшена немцами на восточный берег. Не было и «когда 20 танков врага прорвалось с запада к станции Булацеловка, навстречу им ринулась 133-я танковая бригада», т.к. бригада вступила в бой, находясь в обороне в районе Татьяновки и Гетмановки достаточно далеко от Булацеловки [917, с. 264]. Не соответствует истине и утверждение, что «ни 162-я стрелковая дивизия, ни 22-я мотострелковая бригада… не пропустили немцев через р. Великий Бурлук», т.к. и в полосе обороны 22-й мотострелковой бригады немцы не пытались форсировать эту реку [917, с. 266].

Более детально и более правдоподобно изложены события 10-11 июня в мемуарах Рябышева, но в них слабо описаны боевые действия 12-15 июня, так что и эта книга не дает исчерпывающей картины происходивших тогда событий.

Автор данной работы постарался как можно подробнее осветить боевые действия каждой из участвовавших в операции частей – до батальона включительно, показать по часам продвижение немецких войск и занятие ими советской территории. В зависимости от наличия или отсутствия необходимых для этого документов где-то это получилось сделать, а где-то боевые действия упомянуты лишь мельком. Все описание – это сводная картина на основе советских и немецких боевых документов. Главным образом описание боевых действий касается наземных сил сторон. Автор не является специалистом в области истории советской и немецкой авиации, но не описать боевые действия авиации сторон он не мог по причине того, что это также весомая часть операции «Вильгельм». Основной целью описания боевых действий в воздухе было выявить действительные потери сторон в самолетах и летном составе, ну или хотя бы получить общее представление об этих потерях. Из-за отсутствия документов многих авиационных частей это получилось сделать лишь отчасти, однако общую картину боевых действий советской и немецкой авиации все же дает.

Вся информация в тексте основывается большей частью на советских и немецких боевых документах и только отчасти на военных мемуарах и сторонних военных исследованиях. Ссылки на источники даны в квадратных скобках. Буква «с.» здесь – страница, «л.» – лист, «F.» – фрейм или номер кадра. Список источников выложен в конце книги. Имеющиеся в работе карты большей частью составлены автором на основе имеющихся карт 1941-1942 годов, дополненные самим автором на базе имеющихся у автора в наличии боевых документов, карт и схем июня 1942 г.

Максим Сергеевич Бакунин, май 2025 г.

Северная ударная группировка 6-й полевой армии и противостоявшие ей советские войска

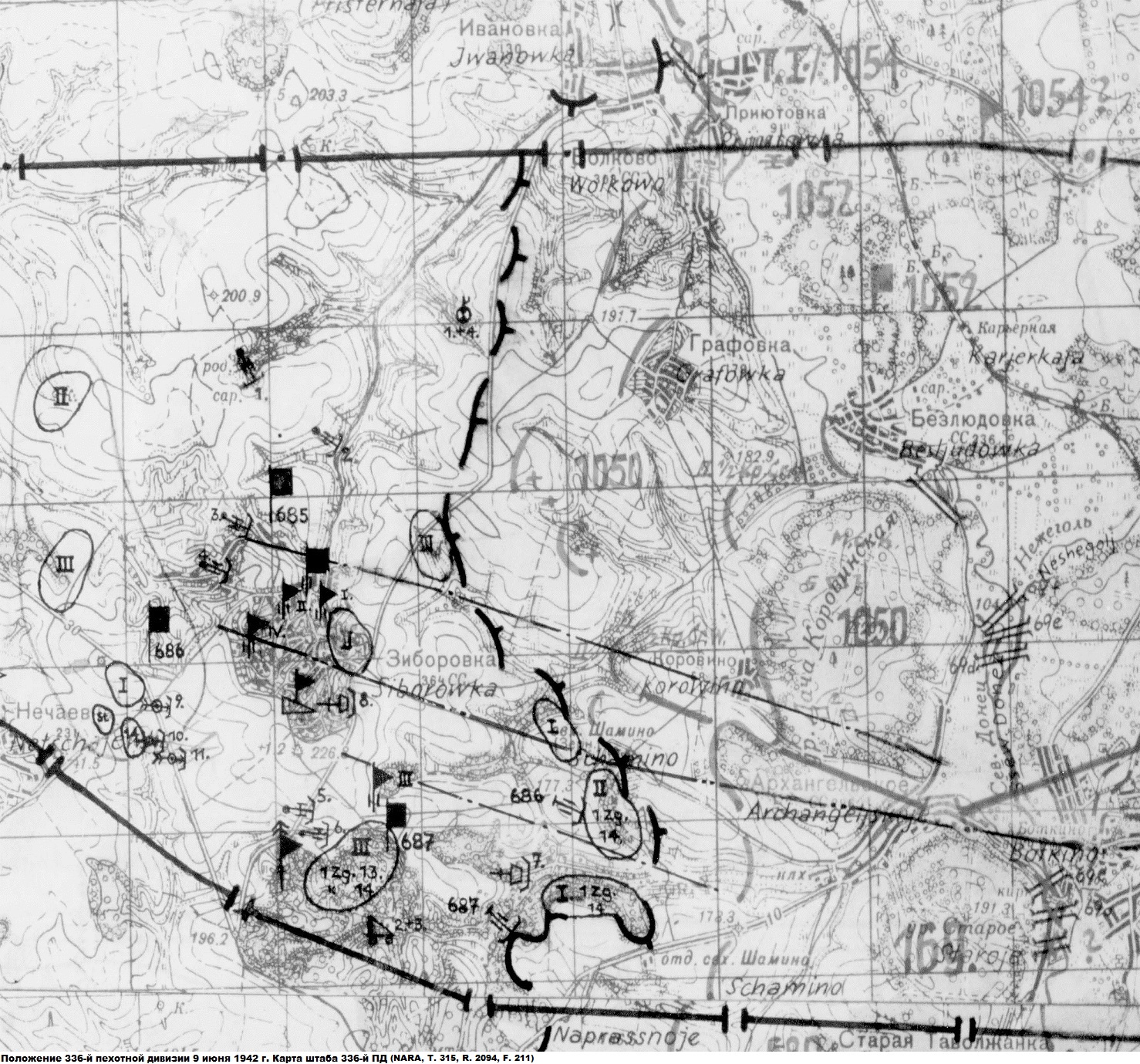

Северной ударной группировкой 6-й полевой армии был 8-й армейский корпус в составе 79-й, 113-й, 305-й и 336-й пехотных дивизий. В качестве танковой поддержки пехотных дивизий выступал 244-й дивизион штурморудий, который к исходу дня 9 июня насчитывал 17 исправных StuG III [727]. На левом фланге 8-го АК, сменив к утру 6 июня подразделения 79-й ПД [2, F. 290], расположились от села Ивановка до отделения совхоза Шамино (1,6 км севернее с. Нехотеевка) на 13-километровом участке фронта 685-й (слева) и 687-й (справа) пехотные полки 336-й пехотной дивизии (командир дивизии – генерал Вальтер Лухт). Операция «Вильгельм» должна была стать боевым крещением для 336-й дивизии, т.к., сформированная в декабре 1940 г., дивизия еще не участвовала ни в одной боевой операции. По решению командира 8-го АК генерал-полковника Вальтера Гейтца 336-я пехотная дивизия в предстоящем наступлении имела следующие задачи: нанести главный удар на своем правом фланге через село Архангельское на станцию Боткино (в составе с. Новая Таволжанка), форсировать здесь Северский Донец, после чего продвинуться до хутора Марьин (ныне х. Марьино) к северо-востоку от Волчанска и на занятых высотах между Боткино и Марьиным занять оборону, прикрыв левый фланг 8-го армейского корпуса от возможных советских контратак с севера и северо-востока [4]. Никакой бронетехники на усилении 336-й пехотной дивизии не было, однако и имеющихся у нее сил было вполне достаточно для успешного проведения наступления. По состоянию на 31 мая дивизия насчитывала в общей сложности 16338 человек личного состава [11]. Все 9 ее пехотных батальонов и 4 артиллерийских дивизиона были полностью укомплектованы [874].

2-й батальон (справа) – Волково – безымянная высота в 500 м западнее Графовки;

1-й батальон (в центре) – безымянная высота западнее Графовки – роща к западу от Коровино;

3-й батальон (слева) – безымянная высота западнее Коровино – (иск.) отметка 178,3 [907].

Линия фронта 1050-го полка образовала собой треугольник, своей вершиной обращенный к занятому немцами селу Зиборовка. Правее 1050-го полка за Северским Донцом напротив немецкой 75-й пехотной дивизии оборонялся правофланговый 1054-й стрелковый полк 301-й стрелковой дивизии, а позади 1050-го полка за Северским Донцом в лесах урочища Дача Шебекинская перешел к обороне во 2-м эшелоне 301-й дивизии 1052-й стрелковый полк [15]. По состоянию на 10 июня 301-я стрелковая дивизия (командир дивизии – полковник Петр Иванов) насчитывала 8806 человек личного состава, 4 зенитных, 35 полевых и 30 противотанковых орудий, 153 миномета, 94 ПТР, 308 пулеметов [16]. Захваченные немцами к 7 июня пленные показали, что роты 1-го батальона 1050-го СП, оборонявшегося к северо-востоку от Зиборовки, насчитывали по 74 человека личного состава [876], так что противостоявшие 1050-му стрелковому полку полностью укомплектованные 685-й и 687-й пехотные полки 336-й пехотной дивизии имели подавляющее численное превосходство над малочисленными батальонами 1050-го полка. К этому надо прибавить, что весь правофланговый 687-й пехотный полк был сосредоточен напротив главным образом одного только 3-го батальона 1050-го СП, начиная от совхоза Шамино до отделения совхоза Шамино; напротив левого фланга 1-го батальона 1050-го СП к западу от Коровино занимал исходные позиции для наступления 1-й батальон 685-го ПП, а напротив главных сил 1-го батальона и всего 2-го батальона 1050-го СП на второстепенном направлении действовал один только 3-й батальон 685-го ПП. Для развития успеха предназначался остававшийся во 2-м эшелоне 336-й дивизии 686-й пехотный полк. В целом, с учетом всех сосредоточенных напротив левого фланга 1050-го полка сил противника, у полка практически не было шансов выстоять и удержать свои позиции на западном берегу Северского Донца [908].

Справа от 336-й дивизии должна была наступать 113-я пехотная дивизия (командир – генерал-лейтенант Ганс-Генрих Зикст фон Арним), завершившая смену частей 79-й ПД на 8-километровом участке в селе Муром и чуть южнее него утром 5 июня [3, F. 836-838]. По состоянию на 9 июня дивизия оборонялась на участке:

261-й ПП (слева) – рощи к северо-западу и к западу от села Нехотеевка – северная окраина Мурома;

260-й ПП (в центре) – западная половина Мурома;

268-й ПП (справа) – высота 224,8 – отметка +1,0 к юго-западу от Мурома [906].

Понеся весьма тяжелые потери в ходе зимней кампании и в Харьковской битве, по состоянию на 1 июня 113-я дивизия была далеко не штатного состава и насчитывала 9506 человек личного состава (в т.ч. 7900 человек боевого состава), т.е. составляла 58 % от численности соседней с ней 336-й пехотной дивизии [131]. В этой связи 113-я дивизия имела только 8 батальонов из 9 и 37 % боевого состава в батальонах. Прибывшее пополнение из-за слабой боевой подготовки к 8 июня в войска так и не поступило [874]. По решению генерал-полковника Гейтца дивизия должна была прорвать советские позиции по обе стороны от Мурома, совместно с соседней справа 305-й пехотной дивизией занять высоты 208,1 и 210,6 между Муромом и Огурцово, далее форсировать Северский Донец у Огурцово, обходным маневром с юга и с севера занять Волчанск, после чего совместно с 305-й пехотной дивизией наступать в юго-восточном направлении на высоты к востоку от поселка Белый Колодезь. На усиление дивизии поступила батарея 244-го дивизиона штурморудий [4]. Из-за малочисленности частей по решению генерал-лейтенанта фон Арнима все 3 пехотных полка атаковали в 1-м эшелоне, а штурмовые орудия перешли на усиление правофлангового 268-го пехотного полка к югу от Мурома [100].

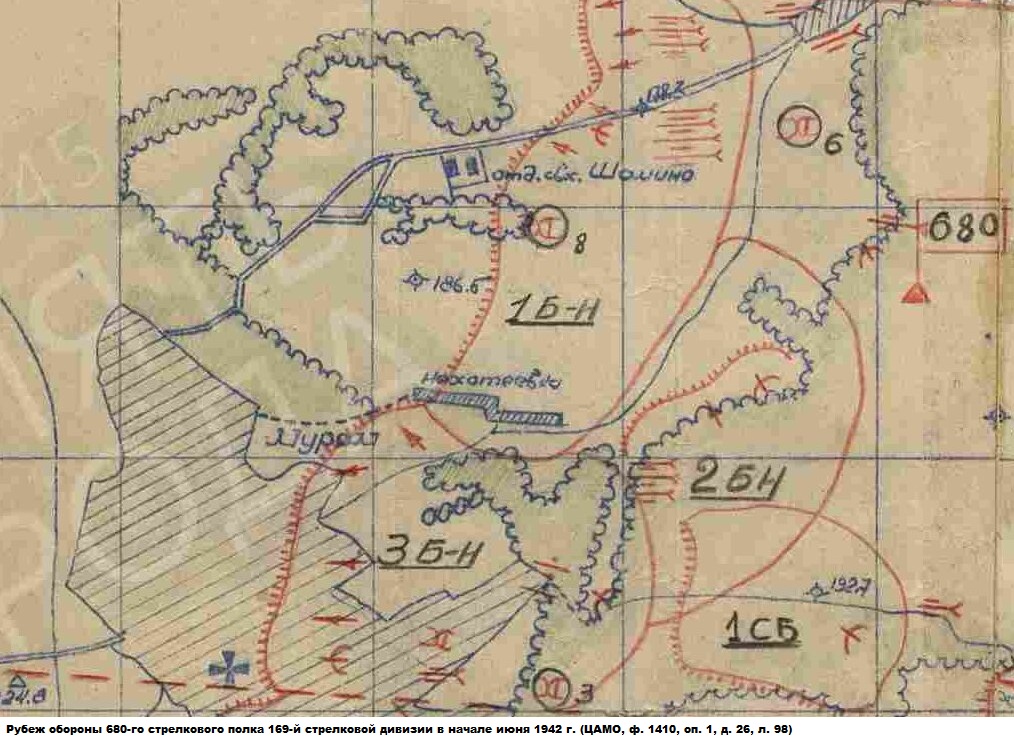

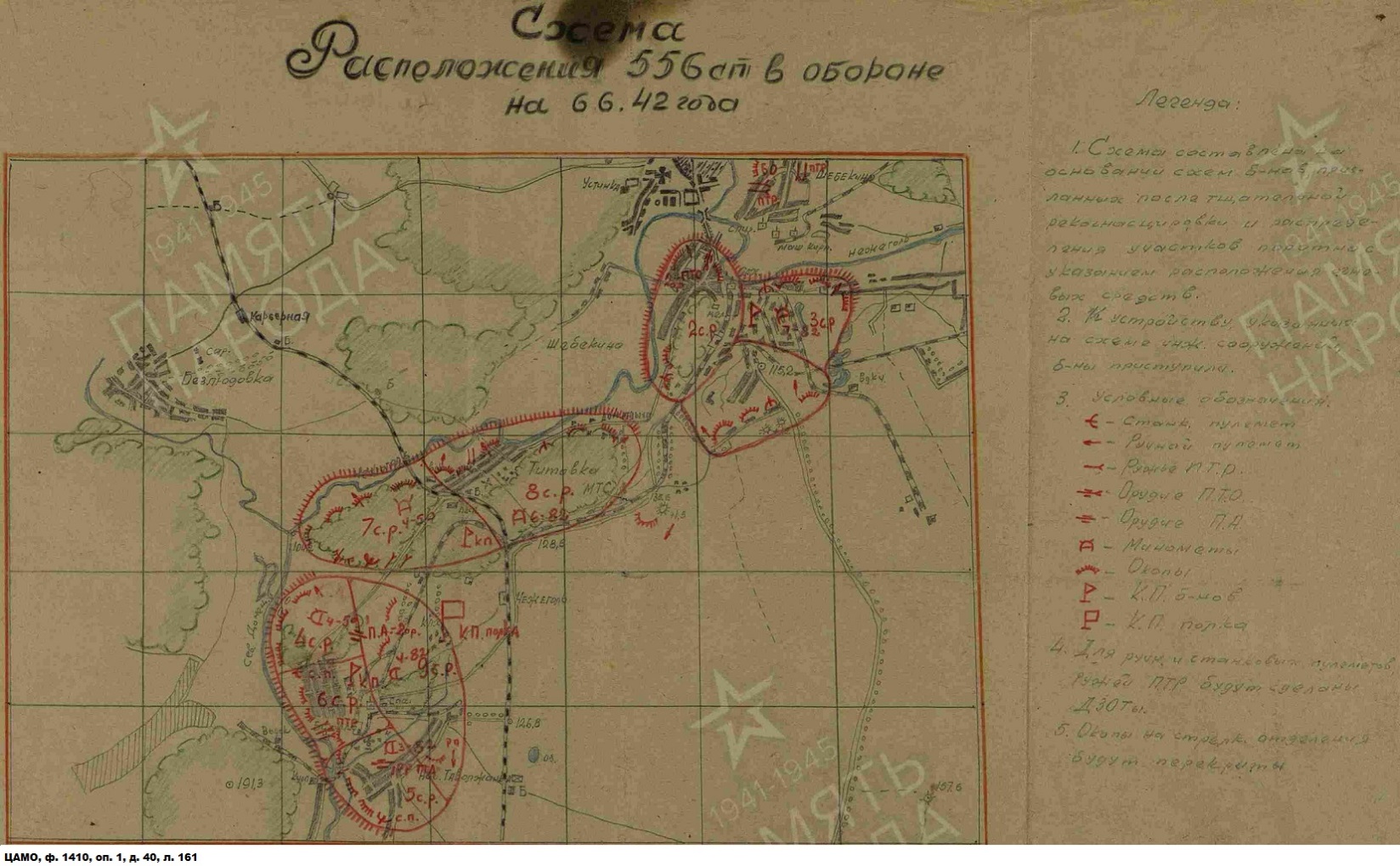

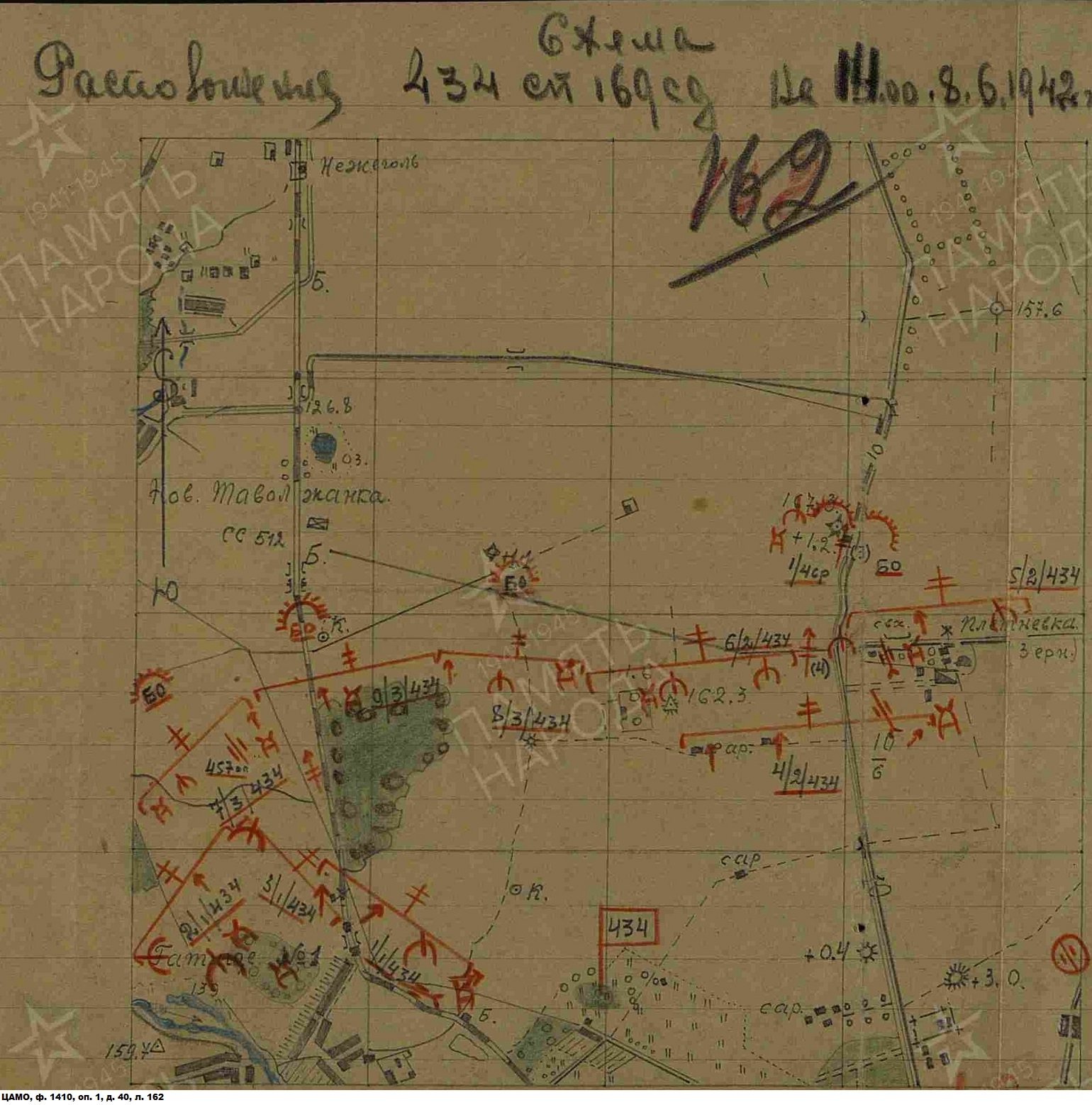

260-му и 261-му пехотным полкам 113-й ПД противостоял один только 680-й стрелковый полк 169-й стрелковой дивизии 28-й армии, оборонявшийся с конца мая на 6-километровом участке фронта: 1-й батальон (справа), усиленный противотанковой батареей – от отметки 178,3 до северной окраины Мурома, 3-й батальон (слева) – в восточной части Мурома, а 2-й батальон 680-го полка – во 2-м эшелоне на восточной окраине Нехотеевки [73]. 2 других стрелковых полка 169-й СД находились во 2-м эшелоне 28-й армии на восточном берегу Северского Донца в тылу 680-го полка. Ранее оборонявшийся южнее Мурома 434-й стрелковый полк с 7 июня занял оборону на участке: совхоз Плетеневка (ныне одноименное село) – высота 162,3 к западу от совхоза – Гатище № 1 [74]. Справа от 434-го полка вдоль рек Нежеголь и Северский Донец в южной части города Шебекино, Титовке (ныне одноименный микрорайон г. Шебекино) и Новой Таволжанке с 6 июня занял оборону 556-й стрелковый полк 169-й стрелковой дивизии [75]. Из-за весьма своеобразного рубежа обороны обоих полков между ними на восточном берегу Северского Донца напротив деревни Старая Таволжанка (ныне западная часть с. Новая Таволжанка) оказался никем не занятый участок местности, что в будущем привело к тяжелым последствиям.

Всего по состоянию на 10 июня 169-я стрелковая дивизия (командир – генерал-майор Самуил Рогачевский) насчитывала 8745 человек личного состава, 25 полевых и 9 противотанковых орудий, 115 минометов, 54 ПТР, 95 пулеметов [16]. Перебежчик из 680-го стрелкового полка показал численность стрелковых рот 680-го полка к утру 8 июня в 120 человек личного состава [873]. С учетом того, что 268-й пехотный полк 113-й ПД вместе с батареей штурморудий действовал несколько южнее Мурома, противостоявшие непосредственно 680-му полку малочисленные 260-й и 261-й пехотные полки 113-й ПД не имели подавляющего численного и огневого превосходства над 680-м полком, действия которого поддерживала вся артиллерия 169-й СД, а также поступившие на усиление дивизии 2-й дивизион 266-го пушечного артиллерийского полка РГК (9 122-мм гаубиц) и 59-й отдельный дивизион бронепоездов (2 бронепоезда) [164]. Численность прикрывавшего Волчанск с севера 434-го стрелкового полка в мемуарах Рябышева приведена как менее чем 30 % от штатной численности [771, с. 221]. В тылу 169-й дивизии расположился перешедший на ее усиление 1-й дивизион 4-го гвардейского минометного полка [961].

Правее 113-й дивизии в ночь на 4 июня и в ночь на 5 июня сменила батальоны 79-й и 294-й пехотных дивизий на 6-километровом участке: высота 224,4 в 2 км юго-западнее Мурома – хутор Чуркин (ныне в северной части с. Середа) – 305-я пехотная дивизия (командир дивизии – генерал-лейтенант Курт Оппендандер), которая, понеся сравнительно небольшие потери в Харьковской битве, не растеряла своих сил и по состоянию на 11 июня все еще насчитывала 14661 человека личного состава, в т.ч. 10735 человек боевого состава [5]; [134]. По решению генерал-полковника Гейтца дивизия должна была нанести главный удар на село Старица с запада, а вспомогательный удар одним усиленным полком с северо-запада через высоту 115,1 на село Бугроватка и лесничество к северо-востоку от Бугроватки и захватить переправы через Северский Донец. Далее дивизия должна была нанести главный удар на своем левом фланге совместно с соседней слева 113-й пехотной дивизией и занять высоты к востоку от Белого Колодезя. На усиление 305-й дивизии поступили 2 батареи 244-го дивизиона штурморудий и 777-й отдельный тяжелый артиллерийский дивизион [4].

Противостоял всей 305-й дивизии и левофланговому 268-му пехотному полку 113-й ПД правофланговый 728-й стрелковый полк 175-й стрелковой дивизии, который в ночь на 6 июня сменил соседний справа 434-й стрелковый полк 169-й СД и растянул свой рубеж обороны на 8-километровом участке: (иск.) Муром – деревня Пятница (2,4 км южнее с. Муром) – западная опушка урочища Ладыцкое (восточнее с. Середа), расположив в 1-м эшелоне приданный 1-й батальон 560-го стрелкового полка (справа), 1-й и 3-й батальоны 728-го СП. Во 2-м эшелоне на участке отметок 115,1 и 182,1 к западу и к северо-западу от Старицы встал 2-й батальон 728-го СП [90]; [91]. По собственному решению командир 728-го полка майор Павел Корженко перенес передний край 1-го батальона 560-го СП и 1-го батальона 728-го СП с западного берега речки Муром на восточный берег на северо-западные и западные скаты высот 197,8 и 215,1 по обе стороны от деревни Пятница, оставив на прежнем переднем крае 434-го СП по восточным скатам высоты 224,4 к западу от Пятницы лишь одно только боевое охранение. Аргументировал свое решение Корженко тем, что, во-первых, он считал русло Мурома в данном районе как непроходимое болото и полагал оборону на восточном берегу его гораздо выгоднее, чем на западном; а во-вторых, при занятии нового участка 728-й стрелковый полк несколько сокращал свою линию фронта, что было очень существенным, ведь, по словам самого Корженко, 1-й батальон 728-го СП имел всего 130 активных штыков, т.к. его 1-я стрелковая рота и 2 взвода 1-й пулеметной роты оборонялись в это время в качестве боевого охранения 728-го полка в районе деревни Араповка-Плоское (3,3 км северо-западнее с. Терновая) [92]. Принятая Корженко линия обороны 434-го полка была слабо оборудована и, согласно докладу дивизионного инженера 175-й СД военинженера 3-го ранга Фарбера, по состоянию на 6 июня имела лишь следующие укрепления:

«1. ДЗОТов – 3 шт. без срубов внутри с легким перекрытием с обзором и обстрелом до 25 м.

2. Отрыты ячейки для стрельбы с колена без ходов сообщения» [89].

Однако на новой линии обороны к востоку от Мурома, которую теперь занял 1-й батальон 728-го СП, и вовсе не было никаких укреплений, о чем и доложил наверх прибывший на участок 728-го СП утром 6 июня командир 1-й роты 190-го саперного батальона старший лейтенант Смирнов [93]. До начала немецкого наступления оставалось всего 3 дня, и весьма сомнительно, чтобы 728-й полк успел за эти 3 дня создать какие-либо укрепления на своем новом рубеже обороны. Вдобавок к этому 728-й стрелковый полк не был доукомплектован к началу боевых действий. Например, 3-й батальон 728-го СП, занявший оборону урочища Ладыцкое, к началу наступления в 3 своих стрелковых ротах, согласно показаниям захваченных 10 июня немцами пленных из состава этих рот, насчитывал лишь 217 человек личного состава, из них 25 бойцов 8-й роты из состава недавно прибывшего пополнения не имели винтовок [110]. С учетом того, что на каждый батальон 728-го полка наступало по пехотному полку противника, и здесь же действовал весь 244-й дивизион штурморудий, шансов удержать свой не подготовленный заранее рубеж обороны у малочисленного 728-го полка не было совершенно.